Arbitrum One 和 Base 上个月仅利用了以太坊安全性约 28% 的 TVS

TL;DR

- L2 未按预期使用以太坊结算——L2 上的大多数资产和交易通过第三方桥、外部资产和原生代币绕过以太坊结算。

- 资产结算定义了真正的安全——关于基础设施级安全的真正问题是谁控制底层分类账:以太坊(规范资产)、外部桥(CCTP USDC、LayerZero OFT)还是 L2 本身(AERO、KAITO、ARB 等原生代币)。

- 当前的指标创造了一种虚假的生态系统成熟度感——L2Beat 绿色切片关注的是理论上的安全属性,而不是实际的使用模式。

- 以太坊结算分数 (ESS) 通过跟踪规范资产比率、规范桥使用情况、外部/本机令牌依赖性、结算延迟和强制包含来衡量 L2 实际利用以太坊安全性的程度。

- 以太坊应该被用作安全性输出者——原生 Rollup 将使规范桥真正实现去信任化(以太坊安全)。即使是第二阶段的 Rollup 也保留了安全委员会,这阻碍了以太坊安全性的完全继承。我们需要“第三阶段”的原生 Rollup,其中 Layer2 消除了所有中间信任假设。

- 以太坊必须被依赖为一个抗审查的出口商——用户强制交易纳入以对抗序列器审查的能力(就像在 Based Rollups 中一样)保留了以太坊最初有价值的基本属性。

- 零知识(ZK)技术将消除训练轮- 与当前的 7 天提款期不同,ZK 将通过规范桥梁实现即时验证的提款,最终使其能够与第三方解决方案竞争,同时保持以太坊的完全安全性。

- 第四阶段设定了模因北极星——最终愿景超越了 L2Beat 目前所能实现的范围。第四阶段“UltraSound L2s”将原生 Rollups(第三阶段)与“Based”属性(实时强制包含)以及 ESS 1 相结合,从而在理论和实践上实现与以太坊相当的完美抗审查能力和结算保障。

数据源

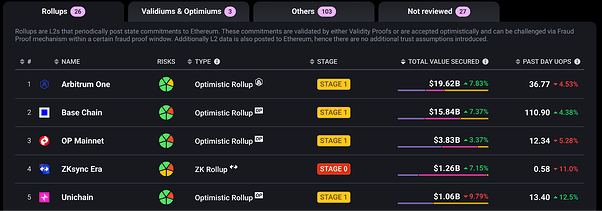

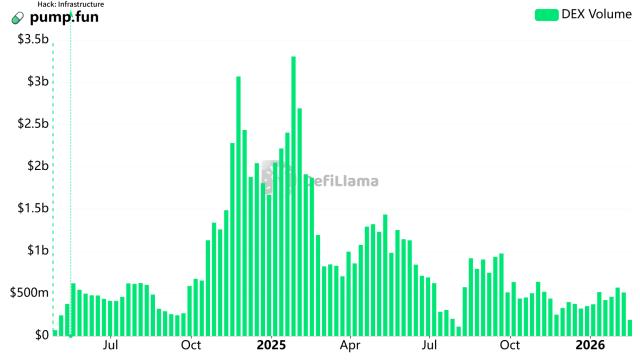

为了配合本次 ESS 评分练习的真实数据输入,我们创建了公共仪表板来分析当前最大的两个 L2,即 Arbitrum 和 Base:

这些仪表板提供了有关 L2 的规范与外部桥梁使用情况、资产构成和其他结算模式的综合数据,这些数据是我们 ESS 计算的基础。

介绍

在我们通过 Gelato RaaS 在生产环境中运行 50 多个以太坊 Layer-2 的过程中,我们观察到资产流动和结算行为中存在一些模式,这些模式是通过用户体验改进而出现的,这些改进背离了以太坊的安全保障。这些使用模式的影响意义重大。因此,我们需要一个新的衡量框架,以衡量 Layer-2 与以太坊最初愿景的契合程度。

该框架解决了 Vitalik Buterin 最近强调的生态系统优先考虑的两个关键方面:

- 用户真正受益于其底层特性的以太坊使用方式:为了实现这一目标,我们需要衡量 Layer-2 的用户是否真正受益于以太坊的抗审查性、去中心化和安全性,或者他们是否在具有不同信任假设的相邻生态系统中运行。如果是后者,我们将承担与以太坊保持一致的成本,而无法享受其带来的好处。

- 整体审视韧性与去中心化:我们应该考虑安全委员会、多重签名、序列器和桥接服务提供商带来的资产结算风险。其中一些中心化因素的引入,是因为它们带来了亟需的用户体验改进,而另一些则被视为“辅助工具”,旨在随着生态系统的成熟而逐步完善。

随着原生 Rollup 即将问世,并有望消除对安全委员会和多重签名的依赖,迈向统一以太坊的路线图已清晰可见。在那一天到来之前,我们如何才能充分利用 Layer-2 生态系统?我相信,通过提高以太坊在更广泛生态系统中角色的透明度,我们可以整理以太坊 Layer-2 Rollup 空间,并回归以以太坊为中心的理念。

为什么我们需要数据驱动的清晰度

残酷的事实是,人们普遍误以为如今的以太坊 Layer-2 正在有效利用以太坊的功能。实际上,许多人没有充分利用或滥用以太坊,未能完全继承其安全保障。这并不是要指责 Layer-2,而是要认识到以太坊本身当前的局限性,以便我们能够更好地追踪我们在路线图上的实际进展。

阳光是最好的消毒剂。通过衡量实际发生的情况,而不是我们期望发生的情况,我们可以诊断出需要解决的核心问题,从而使以太坊能够成为其应有的结算层。我们的目标不是以评判的方式“评估”Layer-2,而是清晰地了解利用模式,从而揭示以太坊自身的不足之处。

解决方案不是强迫 Layer-2 遵循一个目前无法很好地服务用户的理想模型。相反,以太坊需要不断发展,成为一个更好的结算层,让 Layer-2 和用户自然而然地想要利用它。

以太坊 L2 利用率的现实差距

如果我们今天回顾 L2Beat,会发现各项指标令人鼓舞——多条链的 TVS 数据强劲,主要 L2 的安全评级为“绿色”。然而,这些充满信心的指标与社区情绪之间存在着明显的脱节,而社区情绪则更加谨慎。这种差异的存在是因为当前的指标侧重于理论上的安全属性,而非实际的使用模式,并且描绘了一幅过于乐观的景象。即使是第二阶段的 rollup,虽然去中心化程度显著提高,但由于安全理事会权力的持续存在,仍然无法实现以太坊完全安全的最初愿景。

与此同时,路线图也已演变,强调 Native Rollups 是关键的下一步,这承认当前的实现并未完全实现最初的愿景。以太坊结算评分 (ESS) 通过衡量用户实际操作与架构理论上可实现的操作,有助于解释这种情绪差距。它表明,许多用户通过第三方桥接器和外部资产绕过了以太坊的结算保证——这精准地指出了当前 Layer-2 实现存在的问题。

这些新指标衡量的是以太坊的利用率,其理念是,有效利用以太坊应该由那些最能体现以太坊价值主张的项目自觉做出。人们普遍误以为,如今的以太坊 Layer-2 正在有效利用以太坊的功能。实际上,许多项目并未充分利用或误用以太坊,未能完全继承其安全保障。这种利用率不足通常是由于乐观错误证明的局限性,以及以太坊数据可用性、吞吐量和延迟方面的限制所致。

通过衡量用户实际选择的内容而不是我们希望他们选择的内容,我们可以诚实地了解用户通过具有不同信任假设的技术为获得更好的用户体验所做的权衡,并且我们可以更好地专注于最重要的工作,使我们更接近真正无需信任的基础设施。

作为一个社区,我们必须认识到,以利润为导向的营销心理战是如何将我们引入歧途的,现在是时候团结一致,共同实现一个明确的目标了。坦诚面对Layer-2层目前的缺陷,将使以太坊重拾信誉,并明确一个共同的目标,从而提振社区情绪,促进社区重组,最终实现其最初的愿景:一个安全、抗审查的结算层,真正通过Layer-2层进行扩容,同时又不损害其基本价值——这正是最初激励着开发者、用户和投资者不断壮大的生态系统的创始愿景。

以太坊结算分数(ESS)简介

我们提出了以太坊结算分数 (ESS) 来量化 L2 对以太坊规范结算的利用程度。L2Beat 提供了 TVS 和阶段,但未能考虑资产结算,而实际上我们需要将这些因素结合起来。

仅凭阶段本身并不能定义结算。更高的阶段更像是解锁真正以太坊结算的先决条件,但如果你 rollup 上的所有资产都是非规范的,那么在第 3 阶段(定义如下)你仍然可以获得 ESS 为零。

ESS 与 L2Beat 阶段的关系

虽然 ESS 在 Layer-2 Rollup 成熟度的各个阶段都是一个有价值的指标,但真正的以太坊结算只有在第二阶段或之后才能实现。即使 Layer-2 只使用规范资产和桥接,多重签名或安全委员会的存在也意味着它并非完全由以太坊保障安全——否则,为什么要有多重签名委员会呢?

我们应该在各个阶段测量 ESS,但要清楚了解它代表什么:

- 第 0-1 阶段汇总:ESS 衡量假设的以太坊结算 - 如果汇总达到第 2 阶段或更高阶段,分数会是多少。

- 第二阶段汇总:在安理会有限干预下实现部分以太坊结算

- 第三阶段(原生 Rollups) :完全以太坊结算,无需任何中间信任假设

- 第四阶段(UltraSound L2s - 基于 Rollup 的 Rollup + 原生 Rollup,ESS 评分为 1) :黄金标准,结合原生 Rollup 状态和基于 Rollup 的特性,实现以太坊结算能力和抗审查能力的最大化。这种组合既符合 UltraSound Rollup 的定义,又拥有完美的 ESS 评分。

黄金标准是同时达到较高的 ESS 评分和接近第 4 阶段的状态。这一组合既表明了以太坊结算层的实际使用情况,也表明了其安全模型能够有效利用该层。

建议初始体重

| 因素 | 重量 | 基本原理 |

|---|---|---|

| 抵制审查(强制纳入) | 30% | 以太坊实时强制包含(即 Based Rollup)维护了以太坊的抗审查保证。立即强制包含的 Based Rollup 得分为满分,在 24 小时内线性递减至零。这是一个关键组成部分,因为抗审查和活性保证是以太坊结算的核心。 |

| 结算(证明)延迟 | 20% | 实时 ZK 证明以最小的延迟提供最大的以太坊结算保证。 |

| 典型资产比率 | 20% | 使用以太坊作为 L2 资产发行和结算层的主要指标。 |

| 规范桥体积比 | 10% | 使用 L2 不信任桥的主要指标是,L2 用户可以在往返于 L2 的传输过程中继承以太坊的安全性。 |

| 规范桥接地址比率 | 10% | 使用 L2 不信任桥的主要指标是,L2 用户可以在往返于 L2 的传输过程中继承以太坊的安全性。 |

| L2-原生资产与外部资产比率 | 10% | 惩罚对 L2 原生资产的过度依赖,因为它比外部资产(包括 USDC 等稳定币发行)更违背使用以太坊作为资产发行层的精神,可以说不使用以太坊进行资产发行是可行的。 |

| 抵制审查 | 得分(30%) | 例子 |

|---|---|---|

| 实时(以太坊平价) | 30% | 基于 L1 上的原子包含的 Rollups |

| ≤1小时 | 28.75% | 具有短窗口 L1 包含保证的 Rollups |

| ≤6小时 | 22.5% | 中窗口 L1 包含保证 |

| ≤12小时 | 15% | 扩展窗口 L1 包含 |

| ≤24小时(1天) | 0% | 24+ 小时 L1 纳入窗口 |

结算(状态证明/验证)延迟评分示例

注意:我们仅测量速度,不计算验证成本。假设验证成本合理经济。

| 结算延迟 | 得分(20%) | 示例技术 |

| 实时(即时 ZK) | 20% | 未来的 ZK 证明者 |

| ≤1小时 | 16% | ZK 证明器:Succinct SP1、RISC0 |

| ≤6小时 | 14% | ZK 欺诈证明:OP Succinct、RISC0 Kailula(高活跃风险) |

| ≤12小时 | 12% | ZK 欺诈证明:OP Succinct、RISC0 Kailula(中等活跃风险) |

| ≤24小时(1天) | 10% | ZK 欺诈证明:OP Succinct、RISC0 Kailula(低活跃风险) |

| 1天至≤7天 | 线性衰减:10%(1天)→0%(7天) | 标准乐观证明(OP Stack、Arbitrum) |

分阶段的 ESS 处罚

| Rollup 阶段 | 已施加惩罚 | 为什么 |

|---|---|---|

| 0-1阶段 | 100%罚款 | 解决完全是假设;没有真正的以太坊安全。 |

| 第 2 阶段 | 50%罚款 | 部分以太坊安全(由于多重签名/安全委员会)。 |

| 第三阶段(原生 Rollups) | 0%罚款 | 完整的以太坊安全继承(+基于审查抵抗奇偶校验);没有惩罚。 |

最终 ESS 计算

- 如果是 0-1 阶段,则为 0

- 如果是第 2 阶段,则ESS × 0.5

- 如果是第 3 阶段,则需要 ESS

ESS 是一项急需的更新,旨在将真实世界的数据引入 L2 评估框架。L2Beat 的各个阶段是一个良好的开端,但在缺乏实际使用数据的情况下,其描绘的景象过于乐观。ESS 通过揭示用户在实践中而非理论上如何与这些系统进行实际交互,增添了关键的细微差别。

我们鼓励在各个阶段进行 ESS 测量,因为它能够提供关于结算模式的宝贵见解,并帮助团队了解其与以太坊真正契合的路径。然而,只有第 2 阶段及之后的 Rollup 才能真正继承以太坊的安全,而第 4 阶段的 Rollup 则代表着理想的模因式最终状态。

需要额外可见性的地方

当前的 L2Beat 框架对 Rollup 的理论安全属性提供了极好的见解。然而,我们也应该清楚地描述用户实际与这些系统的交互方式:

- 资产构成揭示了有关安全模型的重要信息。这具体指的是用户在Layer-2上持有哪些资产,以及谁在支持/保障这些资产:

- 规范资产(例如 ETH)源自以太坊,以太坊是其主要账本。这些资产通过规范以太坊转接桥转移到 Layer-2,从而确保以太坊作为真实来源。

- L2 原生资产(例如 ARB、OP、AERO、KAITO)直接在 L2 上发行,L2 是其主要账本。它们无需与以太坊桥接,也不依赖于以太坊端的规范桥。

- 外部资产(例如通过 CCTP 发行的 USDC 或 LayerZero OFT)由外部桥接协议发行和管理,其主账本由桥接协议本身在链下或跨链维护。虽然 L2Beat 将诸如 Circle 的 CCTP USDC 和 LayerZero OFT 之类的“铸币销毁”资产归类为“原生资产”,但我们将其视为“外部资产”,因为 Layer-2 并非这些资产的权威真实来源和底层支持。

- 不同 L2 层之间的桥梁使用情况差异巨大。我们还应该衡量通过规范桥梁而非其他路径流动的资产的实际百分比,以了解谁在确保资产在传输过程中的安全。此外,我们还应该检查实际使用规范桥梁的用户数量,以衡量以太坊对当前终端用户的安全效益。

目前的指标并未对 L2 的 TVS 背后的资产构成进行加权。更全面的指标不仅能帮助用户了解 L2 能够提供哪些安全性,还能帮助他们的资产实际拥有哪些结算保障。

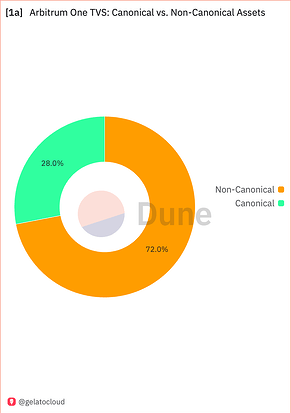

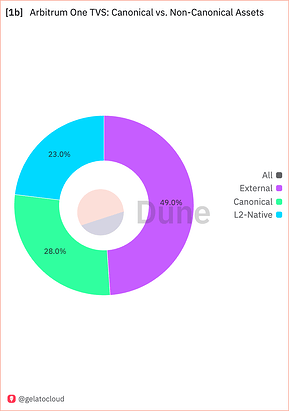

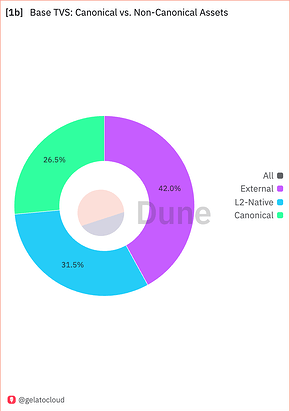

Arbitrum:饼图显示,Arbitrum 的总担保价值 (TVS) 中有 28.0% 由规范资产组成,49.0% 为外部资产,23.0% 为 L2 原生资产。

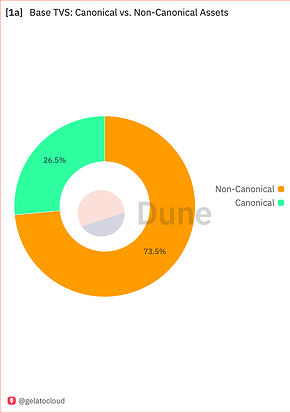

基础:基础呈现出类似的模式,其中规范资产占 26.5%,外部资产占 42.0%,L2 原生资产占 31.5%。

对比显示,这两个网络的价值中,只有不到 40% 由以太坊的主流桥保障,大部分价值存在于外部桥中或在 Layer-2 上原生发行。原生发行比例高是否是 Layer-2 作为主权链的成功案例,但却背离了以太坊最初的扩容路线图?

2. L2 原生资产

Base 拥有活跃的 L2 原生资产生态系统;需要注意的是,L2 原生代币不会继承以太坊的任何结算保证

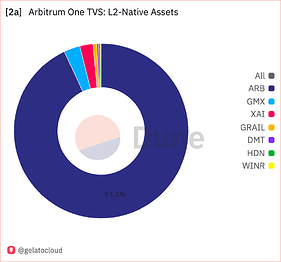

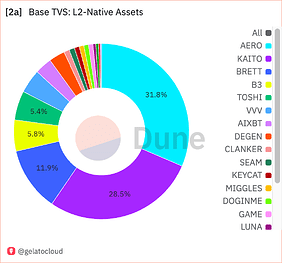

Arbitrum:Arbitrum 上的 L2 原生资产以单一资产($ARB,占 L2 原生资产的 93.5%)为主。

Base:Base 的 L2 原生资产分布更加多样化,最大资产占比 38.1%。

与 Arbitrum 专注于其治理代币 ARB 相比,这凸显了 Base 的 L2 原生代币生态系统更加多样化。

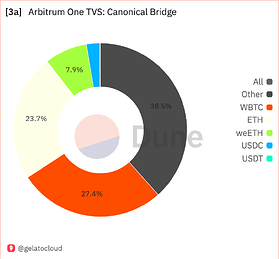

3. Canonical Bridge 资产

Arbitrum:Arbitrum 上的规范桥主要持有 ETH(23.7%),其次是其他(38.5%)和 WBTC(27.4%)。

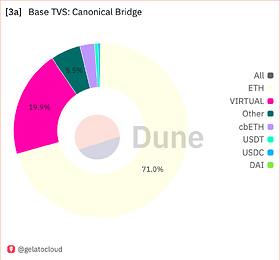

Base:Base 的规范桥主要由 ETH(71.0%)主导,VIRTUAL 位居第二(19.9%)。

除了 ETH,是否会有更多资产放弃标准桥接,转而选择外部提供商?WBTC 已经支持LayerZero ,并且可能很快会效仿 USDC 和 USDT 的脚步,迁移到 CCTP 和 LayerZero 的 OFT 框架等外部桥接标准。

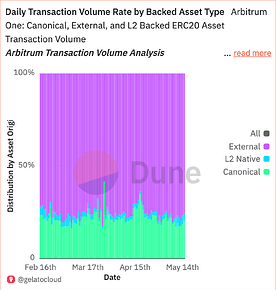

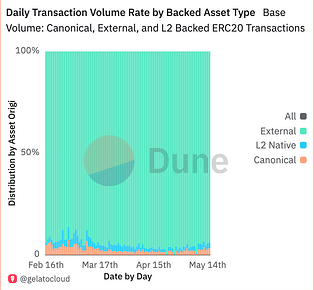

4. 桥梁交易量

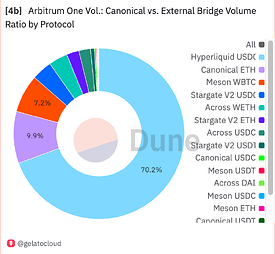

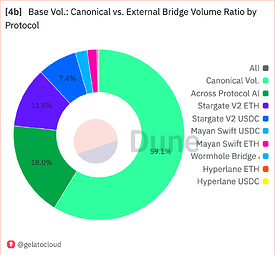

Arbitrum:只有 10.0% 的交易量是通过规范桥流动的 ETH,而 90.0% 使用外部桥。

基础:基础显示规范桥的使用率较高,占 18.0%,而 82.0% 则通过外部桥。

如果大多数转移都绕过了规范桥,我们还能将 L2 规范资产视为真正“由以太坊保护”吗?或者我们只是根据它们的持有方式而不是它们的移动方式来假设信任?

5. 通过不同的地址桥接用户

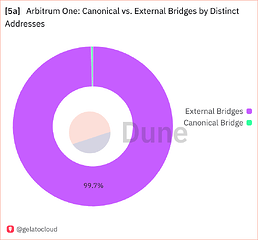

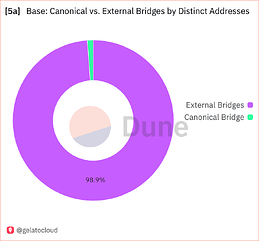

Arbitrum:Arbitrum 上高达 99.7% 的不同地址使用外部桥接。Base:同样,Base 上 98.9% 的用户依赖外部桥接。

尽管架构意图如此,但这两个网络上的绝大多数终端用户(>98%)都依赖于外部桥接,而非规范桥接。这凸显了协议团队的安全设计与用户实际资产转移方式之间日益脱节的现象。如果大多数用户绕过规范桥接,我们还能声称这些资产继承了以太坊的安全性吗?还是我们误将设计假设当成了现实世界的保障?

仪表板比较中的关键见解

- 用户行为 vs. 协议操作:虽然两个网络上 26-28% 的 TVS 由规范资产组成,但实际与规范桥交互的唯一地址不到 1.2%。这表明规范桥的使用主要来自机构或协议层面,而非个人用户。

- 外部桥主导地位:将 USDC 等外部资产的流量与主流 ETH 的流量进行比较。Stargate、Across 等外部桥处理着两个网络上的绝大部分交易量。

- 桥接用户偏好:对于 Arbitrum 来说,Hyperliquid(占外部桥接交易量的 70.2%)、Stargate 和 Across 等外部桥接占据主导地位。从 Base 来看,交易量同样由外部桥接主导,其中 Stargate 占据主导地位(59.1%),其次是 Mayan Swift。

- 资产构成差异:Base 在 L2 原生资产中表现出较高的 TVS,这使其定位为一个与以太坊对抗的竞争性资产发行者,而非以太坊资产的扩容解决方案。而 Arbitrum 的 L2 原生资产则高度集中在其 ARB 代币上。

了解真正的结算安全:谁控制您的资产?

我们的指导性问题是,规范桥是否用于以太坊结算。此外,还应该问的是,规范桥是否是某些资产类型的最佳选择。

以 USDC 这样的稳定币为例,它们在许多 Layer-2 上占据了 TVS 的很大一部分。尽管 L2Beat 将这些代币归类为“原生铸造”,但这些资产的安全性实际上并不遵循 Layer-2 的安全模型,而是遵循 Circle 的安全模型。这些代币实际上是“外部资产”,因为它们可以随时通过发行桥 (CCTP) 自由铸造/销毁。因此,即使你在 Layer-2 上持有这些资产,你也不会受到以太坊或 Layer-2 序列器的安全保护,而是来自链下账本。

将 USDC 等外部资产的流通量与标准 ETH 的流通量进行比较

这与你可能通过 Across 获得的 ETH 等规范资产有着根本的不同(请注意,我没有说“通过规范桥”,因为尽管它们对 Layer-2 资产安全至关重要,但终端用户很少使用)。虽然 Across ETH 在传输过程中不受以太坊的保护,但一旦用户在 Layer-2 上持有,从技术上讲,它会通过规范桥支持机制(即欺诈/零知识证明)再次受到以太坊的保护。

像 Circle 这样的机构选择使用自己的服务器而非权威的桥接器,是因为后者能够提供更多便利。CCTP USDC 的广泛应用也表明,大多数用户目前对这些信任假设感到满意。我们需要更好地了解这些偏好,以便评估这种趋势是暂时的,还是代表了某些资产类型的长期发展方向。

这些更具自主权的设计决策可以被视为一种积极的演变。认识到某些资产类型可能更适合采用专门的桥接机制,我们就可以更坦诚地讨论安全性权衡问题。高 ESS 分数并不一定对所有用例都“更好”——重要的是要透明地说明安全性的来源,而不是假装所有 L2 资产都具有相同的安全属性(而它们显然并非如此)。可以说,当 ESS 分数以单项资产为单位进行衡量,而不是作为所有 L2 资产的汇总时,它的意义会更深刻。然而,出于本次初步分析的目的,我们仅衡量 L2 的以太坊结算总分数。

资产发行人问题适用于所有资产类型:

- 规范桥接代币(例如 ETH):这些代币被锁定在以太坊 Layer-1 的规范桥中,其代表在 Layer-2 上铸造。理论上,它们可以继承以太坊的全部安全保障,因为它们的最终结算仍在 Layer-1 上。

- 外部资产(例如 Circle 的 CCTP USDC、LayerZero OFT):这些代币拥有独立的账本,由外部桥提供商维护。当你在 Layer-2 上持有这些资产时,其余额由外部桥控制,而非以太坊或 Layer-2。如果外部桥被攻破,这些资产可能会被任意铸造、销毁、提取或冻结,无论 Layer-2 的安全性如何。它们的安全性并非源自以太坊。

- L2 原生代币(例如 ARB、OP、KAITO、AERO):这些代币由 L2 序列器保护。尽管它们在以太坊生态系统中运行,但它们的安全模型独立于以太坊。

至关重要的是,就以太坊结算评分 (ESS) 而言,分析重点仅在于 L2 基础设施对 L2 Rollup 原则的遵守情况,而非底层资产自身的安全属性。ESS 评估的是 L2 如何有效地维护以太坊的预期安全性、信任假设和经济保障,同时最大限度地减少在 L2 层面引入新的风险,而无需考虑桥接资产本身的固有风险状况。

当前的 Layer-2 指标显示的是 Rollup 上资产的总量,但我们需要进一步深入,才能理解每种资产类别的真正安全保障。即使是规范资产,用户如何转移它们也至关重要。通过Across或LayerZero等第三方桥接器(而非官方规范桥接器)来桥接规范 ETH,意味着这些资产在传输过程中通常不受以太坊的保护,即使用户在 Layer-2 上持有这些资产时,它们受到以太坊的保护。

解读以太坊结算分数

在评估 Layer-2 时,我们应该关注资产构成,重点关注 ETH 和其他以太坊原生代币。如果一个 rollup 的 TVS 中很大一部分是基于 ETH 的(例如 10% 或更多),并且绝对值也很高(数百万美元),那么即使 ESS 相对较低,也会给出正分,因为用户至少可以使用由以太坊规范桥担保的 ETH,而且 ETH 显然构成了该 rollup 活动的重要组成部分。

不同的 L2 有不同的设计目标。ESS 有助于使这些区别变得透明。

ESS 等级:不同的分数告诉我们什么

ESS of 1(第 4 阶段 - “超声波”以太坊 L2 模因)

这代表了最终的理想化的 Layer-2,能够完美利用以太坊。它融合了 Native Rollup 和 Based Rollup 的特性,并获得了 ESS 1 分。抗审查至关重要,因为这是我们确保真正利用以太坊作为可信中立平台的根本属性的方式。这要求实时强制加入以太坊(≤1 小时)。第四阶段的其他要求包括:即时零知识证明、最小结算延迟、100% 规范资产比率、100% 规范桥接交易量使用率,以及对 Layer-2 原生资产或外部桥接的零依赖。虽然技术限制使得第四阶段在今天看来只是理想状态,但它代表了技术上的最终阶段,即 Layer-2 在架构和实际使用上都实现了完整的以太坊结算保障。

高 ESS (0.7 - 0.99)

与以太坊的安全模型高度契合;用户正在积极使用以太坊进行结算。Rollup 第三阶段即将迎来第四阶段。

- 抗审查性能出色(30% 的 25-30%)(≤1 小时强制包含)

- 接近实时结算,延迟极小(可能的 20% 的 18-20%)(证明时间≤1 小时)

- 高规范资产比率(可能的20%中的16-20%)(70-100%的规范资产)

- 强规范桥梁使用率(可能的 10% 的 8-10%)(规范容量的 70-100%)

- 对 L2 原生资产的依赖程度较低(可能的 10% 中的 8-10%)(0% L2 原生资产)

- 第 3 阶段状态:无处罚

示例:第 3 阶段 ZK L2 rollup,其中 80% 的 TVS 为规范资产,例如 ETH。

开放性问题:高 ESS 是否也意味着高 TVS?目前只有极小一部分 ETH 从 L1 转移到了 L2。高 ESS 能解决这一问题吗?

中等 ESS (0.3-0.7)

通常是第 3 阶段的汇总,较少接近第 4 阶段,或高分第 2 阶段。

此汇总仍然保持与以太坊安全性的有效联系,同时通过更快的外部桥梁务实地解决用户体验需求。

- 抗审查能力中等(30% 中的 15-25%)(≤6-12 小时强制纳入)

- 一定的结算延迟(可能为 20% 的 10-16%)(中等证明时间)

- 中等规范资产比率(可能的20%中的10-15%)(50-70%的规范资产)

- 适度的规范桥梁使用率(可能的 10% 中的 5-8%)(规范容量的 50-70%)

- 对外部资产的依赖增加(5-8% 或 10%)

- L2原生资产比例:5-7/10点(30-50%L2原生资产)

- 无阶段罚分:保留满分

示例:第 3 阶段乐观的 L2,其中 50% 的 TVS 是规范 ETH,其余部分使用外部桥接器,例如 Circle 的 CCTP

开放式问题:所有 L2 最终都会变成 ZK rollup 吗,还是有些人会保持乐观?

低 ESS (0.05 - 0.3)

第二阶段 L2 的权重和惩罚有所不同。由于至少需要达到第二阶段的等级,因此仍然比现在大多数 L2 更好。

尽管从技术上讲与以太坊相连,但该汇总主要使用替代安全模型。

- 抗审查能力较低(可能为 30% 中的 5-15%)(≤24 小时)

- 高结算延迟(可能的 20% 中的 0-10%)(标准乐观欺诈证明时间)

- 低规范资产比率(可能的20%中的5-10%)(25-50%的规范资产)

- 规范桥梁使用率有限(可能的 10% 中的 1-5%)(规范容量的 10-50%)

- 高度依赖外部或 L2 原生资产(可能为 10% 中的 1-5%)(10-30% 为规范地址)

- L2原生资产比例:1-5/10点(50-90%L2原生资产)

- 适用 50% 阶段惩罚

示例:第 2 阶段乐观的 L2,其中 80% 的资产通过 CCTP 等外部桥梁到达,且规范 ETH 数量最少

开放问题:那些以太坊结算分数较低、严重依赖外部桥接器和 L2 原生代币的 L2 怎么办?如果这些外部桥接器从未采用以太坊原生代币发行,或者 L2 主要服务于其自身的生态系统资产,那么我们必须问:以太坊 L2 标签是否仍然有意义,或者基于以太坊的 L2 Rollup 架构的开销是否大于其收益?

零 ESS:无需以太坊结算

示例:仅使用外部桥接和本地铸造且没有规范资产的汇总

- 此 rollup 名义上只是以太坊 L2,其安全性完全依赖于外部桥接

开放性问题:如果实际上没有任何资产通过以太坊结算,那么为什么要维持以太坊 L2 规范桥和证明机制的架构开销?

我们拥有的技术 VS 我们想要的技术

跨链桥做市商动态

在我们当前的生态系统中,跨链桥做市商(“求解器”)在提供更好的桥接用户体验方面发挥着至关重要的作用:

- 他们将资产提供给用户以便更快地提款

- 他们管理多个连锁店的库存

- 他们承担结算风险以换取费用

这就产生了一种动态,其中 L2 的理论安全模型可能建议一种架构,而用户的实际经验(他们经常使用做市商来绕过长期挑战期)则建议另一种架构。

这些解决方案极大地改善了用户体验,但它们是否代表了以太坊按照最初愿景走向成熟,还是应该在零知识证明 (ZK) 出现之前将其视为现有解决方案?ESS 对 L2 成熟度的评分通过其规范与非规范的容量权重来解释这一点。

零知识证明技术可以显著提升 Stargate 和 Across 等现有提供商的再平衡效率,并升级其验证机制,使用加密证明而非依赖乐观挑战期或多方验证。这开辟了一条道路,让做市商能够继续提供极速的桥接用户体验,同时逐步消除信任假设。

ZK 的未来

ZK 将成为以太坊的最终目标,改善以太坊结算用户体验,并且在与 Native Rollups 配对并消除安全委员会时将特别强大。

然而,价格实惠且快速的 ZK 尚未到来。让我们思考一下 ZK 的现状如何影响结算偏好。解答这些问题将有助于我们更好地评估生态系统的现状和未来可能的发展。

如果零知识证明变得即时、经济且被广泛部署:

像 Circle 这样的外部铸造/销毁资产发行者是否会因为风险/责任的降低和无需许可的扩展潜力而采用基于以太坊的结算方式,还是会出于监管或运营原因而维护自己的系统?

像 LayerZero 的 OFT 那样,距离资产发行者一步之遥的铸造/销毁方法,会在这些路径上采用零知识证明吗?答案很可能是肯定的。然而,这仍然存在一个根本性问题:来自 Solana 等非零知识网络在其生态系统内的蔓延风险。即使采用了零知识验证,LayerZero 的跨链可互换性模型也意味着安全性会受到最薄弱环节的限制。

像 Circle 和 LayerZero 这样的外部桥接提供商在采用零知识证明 (ZK) 方面面临着两难境地。虽然当零知识证明技术成熟时,他们可以在 Layer-2 上采用基于以太坊的资产结算,但这会导致其跨链资产管理的不一致。这些提供商受益于其跨所有链(而不仅仅是以太坊生态系统)的网状网络资产可互换性。专门针对以太坊 Layer-2 进行碎片化处理会带来新的成本和复杂性,这可能与其更广泛的业务战略不符,即使这可以减少其在以太坊网络上的责任。Layer-2 项目最终可能会通过游说制定符合 ESS 的规范资产标准设置来迫使其做出这一选择,但他们能否与外部提供商竞争,因为这些提供商可能不会将以太坊的安全模型置于其现有运营效率之上,这还有待观察。

一种潜在的解决方案是采用混合方法,其中基于以太坊的 ZK Layer2 组成一个高安全性集群,并在它们之间进行即时转账,而与外部网络的交互则需要流动性提供者作为中介。这在以太坊生态系统周围创建了一个安全边界。

是否可以说,像 Circle 这样的外部资产发行者不太可能优先考虑以太坊结算,而不是其更广泛的跨链策略?他们受益于在所有支持的链上保持一致的铸造/销毁功能,并且会抵制那些导致其资产管理方法分裂的架构变更,即使这种变更可以增强以太坊 Layer2 的安全性。

在即时零知识证明的世界里,跨链桥做市商将如何运作?他们仍然需要吗?还是他们的角色会发生根本性的变化?

如果 ZK 技术没有达到预期或者花费的时间比预期的要长怎么办?

不可否认,Optimistic Rollup 中目前 7 天的挑战窗口并不切实际。对于需要快速平仓的活跃交易者来说,如果 Layer-2 运营商出现故障,7 天的延迟将是灾难性的。对于争夺流动性的 Layer-2 来说,这种限制实际上会将潜在的市场规模缩小到时间敏感性不重要的场景。在我们的 ESS 评分中,结算延迟的权重高达 20%,因为最终 Layer-2 需要尽可能接近以太坊的结算时间,才能正确应用 ESS。实时零知识证明是实现这一目标的唯一途径。真正的以太坊 Layer-2 必须全力投入零知识证明,才能再次成为以太坊。

为什么抵制审查如此重要(ESS 的 30%)

在零知识证明 (ZK) 技术日益解决验证难题的时代,像以太坊这样的去中心化智能合约平台的核心价值转向了抗审查性。这是可信中立、无需许可的金融基础设施的基础,也是区块链的标志性承诺。虽然零知识证明能够实现可验证的互联网,但它并不默认保证抗审查性。以太坊结算评分反映了这一特点,它为抗审查性分配了 30% 的权重,可以通过强制包含或基于排序机制来衡量。

基于 Rollup 的 Rollup 实现了以太坊级别的强制包含保证,堪称黄金标准,但团队并非必须采用这种方法才能获得高分。一个 1 小时即可完成包含的 Rollup 仍然可以获得不错的分数,这为特定应用的排序方法打开了大门,同时又能保持合理的抗审查能力。

虽然第 4 阶段是一个令人向往的模因,但重要的是要认识到许多非常有价值的 L2 用例可以存在于第 3 阶段,甚至第 2 阶段。

使用 ESS 推进以太坊的最初愿景

随着 ZK 技术的成熟,能够实现大规模的高效证明验证,我们预计 ESS 将帮助跟踪以下几个转变:

- 原生 rollups 将消除对安全委员会、治理代币和复杂的防欺诈游戏的需求,这些目前是中心化载体,即使在第二阶段的 rollups 中也存在安全风险。

- 通过即时 ZK 验证的提现,规范桥将变得快速实用,最终使其能够与第三方解决方案竞争

- 从第 2 阶段到 Native Rollups(第 3 阶段)的进展将代表 L2 成熟度的倒数第二步,理论上,规范资产可以真正由以太坊保护,而无需任何中间信任假设

以太坊的角色将从一个竞争所有用例的通用计算平台转变为一个专门的安全提供商和资产发行层,并将其独特属性输出到连接的 Layer 2 系统。随着生态系统分裂成具有截然不同安全属性的解决方案,并且所有解决方案都错误地声称与以太坊具有同等连接性,这种清晰性变得越来越有价值。

ESS 指标体现了启发以太坊的密码朋克精神:透明度、信任验证和用户主权。

归根结底,要让以太坊走向伟大,首先需要认清我们目前的处境。ESS 为我们提供了清晰的认识,而清晰的认识使我们能够专注于真正重要的创新:零知识证明 (ZK) 技术、原生 Rollup 以及 Based 基础设施,这些基础设施使得以太坊无与伦比的抗审查能力能够真正惠及整个 Layer-2 生态系统。

第四阶段:以太坊 Rollups 的最终形态

那是什么?另一个阶段?第四阶段代表了以太坊 Rollup 愿景的最终实现:一个完全去中心化、基于以太坊、原生的 Rollup,并与底层实现完美契合。

第四阶段代表了以太坊 Rollup 愿景的最终实现:UltraSound 的 L2 层,它将 Based 和 Native 的特性与以太坊完美契合。这些 Rollup 不仅达到了 UltraSound 的水平,还展示了其在现实世界中的应用,从而最大限度地提高了以太坊的安全性。要达到第四阶段,Rollup 必须完全满足以下要求:

- 原生 Rollup 状态(第 3 阶段):彻底消除所有中间信任假设,包括:

- 没有安全委员会或具有覆盖权力的多重签名

- 通过以太坊共识进行全面状态验证

- 无需管理密钥的无信任规范桥

- 完美的 ESS 分数(1):最大限度地利用以太坊的结算、共识和 DA 层,具体表现为:

- 基于 Rollup 排序:与以太坊 Layer-1 相同的抗审查(交易包含)保证

- 实时零知识证明:零延迟即时结算

- 100% 规范资产比率:所有资产均源自以太坊并在以太坊上结算

- 100% 规范桥使用率:用户完全依赖无需信任的以太坊桥

- 0% 外部或 L2 原生资产:不依赖第三方发行机构或本地铸币。所有资产均在以太坊上发行,并通过规范桥转入 L2。

第四阶段 Rollup 实现了以太坊 Rollup 最初的愿景:从安全角度来看,它真正“就是以太坊”。用户在享受即时、低成本交易的同时,还能保持以太坊主网的全面安全性和抗审查性保障。无需任何权衡,无需任何妥协——只有纯粹的以太坊安全性和大规模抗审查性。

这代表了假设的最终结果,其中 L2 成为以太坊的真正延伸,而不是具有不同信任假设的相邻生态系统。

实际实施

我们开发了一个公共 Dune 仪表板,其中包含 Arbitrum 和 Base 的 ESS 公式所需的输入。我们欢迎与社区合作,完善其方法论、权重和呈现方式,以确保其能够补充现有框架,同时为用户提供有意义的洞察。

https://dune.com/gelatocloud/gelato-base-canonical-external/417a891c-bf39-48a1-b58b-2ed34da4f02a

从我们的 Arbitrum 和 Base ESS 仪表板数据中得出的关键见解:

- 外部桥主导:绝大多数交易量通过外部桥而不是规范桥进行。

- 绝大多数用户偏好:>98% 的不同地址使用外部桥接器而不是规范桥接器。

- 第三方桥接器的流行度:Stargate 和 Across 等外部桥接器占据了桥接器总量的主导地位,表明用户明显更喜欢这些比标准桥接器更快的替代方案。

- Hyperliquid :Arbitrum One 的 TVS 和交易量主要与 Hyperliquid 挂钩,后者使用 Arbitrum One 作为其 USDC 抵押品的结算层,具有讽刺意味的是,这使得 Arbitrum One 看起来更像一个结算层,而不是以太坊。

- 资产构成问题:虽然 Arbitrum One 和 Base 在其规范的以太坊 L2 桥中都拥有大约三分之一的 TVS,但外部资产和 L2 原生资产的总和仍然代表了两个 L2 上的大部分价值。

讨论邀请

我们邀请社区与我们一起探讨这些问题。

真正安全、去中心化的扩容是以太坊自诞生以来一直追求的终极目标。原生和基于零知识证明的 rollup 代表着通往这一目标的最清晰路径——在不牺牲安全性和抗审查性的情况下,用户可以享受更高的吞吐量和更低的成本。

通过追踪 L2 目前如何有效地利用以太坊的结算层,我们创建了问责制和透明度,从而推动实现这一愿景。