现在我们尝试回答DAT的未来。

第五部分:风险的迷雾

5.1 旧世界秩序的“达摩克利斯之剑”

在数字资产财库(DAT)面临的所有风险中,法律与监管风险是最根本、最不可预测、且最具毁灭性的。它如同一柄悬于所有采纳者头顶的“达摩克利斯之剑”,不仅可能引发资产冻结与巨额罚款,更是一股足以让整个商业模式瞬间崩塌的力量。

这也是为什么,我们在文章标题就提及,这是一场深刻的范式冲突:一个去中心化的技术新物种,正在与一个以主权国家为中心的法律旧世界,进行一场不可避免的暴力碰撞。

这场冲突的第一幕,始于一场深刻的“定义的危机”。一切监管风险的根源,在于现有法律体系——无论是证券法还是商品法——都难以为这个“新物种”提供一个清晰的身份。在美国,这场危机体现为一场混乱的“多头监管”。

美国证券交易委员会(SEC)挥舞着古老的“豪威测试”(Howey Test),依然遵守着核心要素:金钱投资、投入共同项目、存在获利期待,以及获利期待主要来自发起人或第三方的努力。试图将除比特币和以太坊之外的绝大多数代币纳入证券的范畴,使得任何持有山寨币的DAT公司都面临未经注册证券交易的指控。SEC曾认定“去中心化自治组织”(DAO)发行的代币是未注册的证券发行。即使是以去中心化或借贷为名义进行的投资活动,只要符合豪威测试,仍然在SEC的监管范围内(例如对BlockFi和Coinbase借贷产品的处罚/叫停)。

与此同时,商品期货交易委员会(CFTC)正式采取立场,则宣布比特币和其他虚拟货币符合《商品交易法》(CEA)下的商品定义,导致同一资产可能同时陷入两个强大监管机构的管辖权战争,企业被迫在双重法律框架下艰难求生。

即便从 2024–2025 年以来监管机构、法院和立法/规则动向正在逐步收窄不确定性,监管机构之间的协调、法院判例的逐步明晰、以及规则/产品审批路径的建立(例如针对现货 ETF、交易场所监管的讨论与落实),都在减少不确定性和某些重复合规负担。SEC主席高调宣布拥抱加密货币,可期待的是将出现更多协调与可操作路径,未来成本及复杂性有望降低。但需要说明的是,上述问题仍然存在,并且短期内仍未完全消失。

面对这场定义危机,以香港为代表的亚洲金融中心试图绕道而行,通过构建“框架式监管”(如VASP牌照制度和《稳定币条例》)来主动给予数字资产一个清晰的、功能性的身份,即通过《稳定币条例》明确将稳定币视为一种需要受到严格监管的支付工具,而非证券或其他资产。

然而,这种清晰并非没有代价。正如批判者所指出的,这是“‘友好’的代价”:香港的框架在提供确定性的同时,也通过禁止稳定币用于DeFi场景、施加严格的KYC要求等方式,在很大程度上牺牲了加密原生技术“无需许可”的创新精神,将一个开放的技术,重新置于一个高度受控的金融监管框架之内。

同时,对于证券型代币(Security Token, STO),若其具备证券的特征(例如等同于有货币价值且可交易的金融工具),仍须遵守香港《证券及期货条例》(SFO)的相关规定。DAT公司如果发行或持有被定性为证券型代币的资产,将面临证券法下的信息披露、注册和投资者保护等挑战。

定义的危机,直接导致了“治理的鸿沟”——第二幕冲突的展开。由于缺乏统一的身份认知,全球主要司法管辖区在如何治理这一新物种的哲学上,产生了巨大分歧。美国选择了一条“通过执法进行监管”的威慑路径,通过对Coinbase、Ripple等公司的诉讼,在漫长的判例过程中逐步划定红线。这种模式的不可预测性,给市场带来了巨大的法律成本和持续的恐慌,纳斯达克因此收紧对DAT公司的审查,重点关注那些通过融资购买并长期持有加密资产的公司,担忧其可能引发市场操纵与投资者误导,正是这种威慑效应的直接体现。

与之相对,香港的“原则导向”监管虽提供了理论上的灵活性,却也将判断的重担交还给了企业。当DAT策略从被动持有比特币,演进到主动通过以太坊质押或参与DeFi来获取收益时,企业必须自行判断其日益复杂的业务是否会触发新的证券或托管监管要求。例如,DAT模式正从被动持有(比特币)转向主动增值(以太坊质押、DeFi流动性提供)。DAT公司在进行ETH质押获取原生收益时,需要判断其质押业务是否会触发额外的证券或托管监管要求。

这种治理鸿沟的背后,是一种深刻的“监管的收敛与分化”:尽管金融行动特别工作组(FATF)、金融稳定委员会(FSB)等国际组织正在推动全球在反洗钱、系统性风险防范等底线原则上趋于“收敛”,但在具体的治理哲学与实施路径上,美国与香港等地的“分化”却日益显著。这迫使跨国DAT公司必须为每一项业务功能,在每一个目标法域,都绘制一张精密的合规地图。

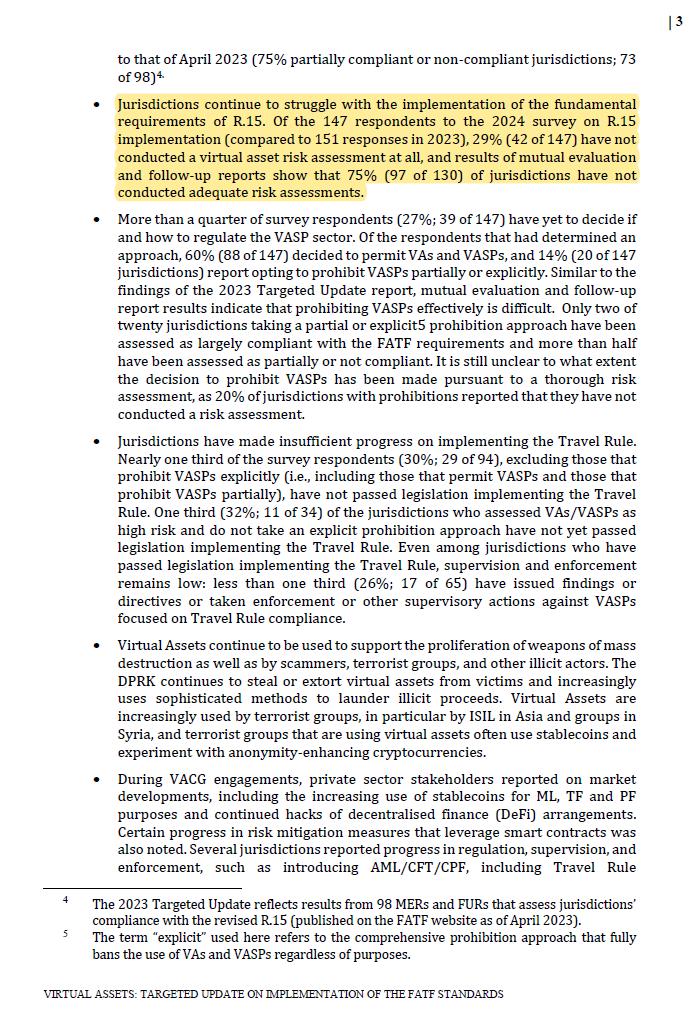

无论地方治理哲学如何分化,冲突的第三幕,都将所有参与者带入了一个统一的、无法逃脱的“控制的铁笼”——全球反洗钱/反恐怖主义融资(AML/CFT)标准。一旦涉足数字资产,企业就必须建立不亚于金融机构的合规体系,投入巨资于了解你的客户(KYC)、客户尽职调查(CDD)和了解你的交易(KYT)流程,包括实时筛查制裁名单(如OFAC),投入资源建设AML/KYC系统,并接入Chainalysis等第三方工具,实现跨链交易的KYT筛查。Tether和USDC等头部稳定币发行方也已改为至少每月发布储备报告,并设有链上地址黑名单系统以冻结制裁地址的资产。FATF还要求VASP遵守“旅行规则”(Travel Rule),这重构了交易所的合规运营成本。源自FATF的报告《Virtual Assets: Targeted Update on Implementation of the FATF Standards (2024)》:截至 2024 年 4 月,约 3/4 的司法辖区(75%)在 R.15(针对 VASP 的要求)上仅为部分合规或不合规。这使得DAT必须采取更严格的措施来验证客户身份和资金来源。

区块链的透明性在此处成为一柄双刃剑,带来了独特的“地址污染”风险:犯罪分子越来越多地使用匿名增强技术(AECs),例如混币器,来混淆资金来源。一旦企业的钱包与被制裁实体(如朝鲜Lazarus Group)或非法地址发生交互,就可能面临资产被冻结、执法调查乃至声誉崩塌的严厉后果。例如,传统银行如桑坦德银行已宣布将阻止英国客户向加密货币交易所进行实时支付,以防范潜在的欺诈行为,这反映出对加密生态系统风险的规避。

这个“铁笼”最终揭示了DAT面临的最根本的悖论,即“合规与创新的两难”。DAT策略的未来在于主动增值,即深入无需许可、抗审查的去中心化金融(DeFi)世界。然而,极致的AML/CFT合规要求与DeFi的核心精神存在着本质矛盾。为了满足合规,DAT公司可能被迫避免与非许可的DeFi协议交互,从而限制其增值能力,最终可能异化为一种效率低下、与传统金融无异的资产。

在这场新旧世界的范式冲突中,企业唯一的生存之道,是建立一套动态的、量化的风险评估体系。领导层必须超越简单的法律咨询,构建一个“监管风险矩阵”,将投资组合中每种资产在核心法域下面临的“身份定性风险”与“流动性风险”进行量化,并以此为依据,做出清醒的、经得起历史审判的战略决策。

5.2 数字堡垒的纵深防御幻觉

如果说法律风险是悬于DAT头顶的外部“达摩克利斯之剑”,那么技术与运营风险则是从其内部爆发的、具有零容错(Zero-Tolerance)致命性的生存危机。在传统金融中,错误的交易尚可修正;而在数字资产的世界里,一次操作失误、一个合约漏洞、或一次托管机构的破产,都意味着资产的永久性蒸发。企业试图构建的层层“数字堡垒”,在严酷的压力测试下,暴露出其纵深防御可能只是一种脆弱的幻觉。

这场压力测试的第一站,始于堡垒最核心的“金库”——托管决策的无解困境。加密世界的警言“非你私钥,非你资产”(Not your keys, not your coins)将企业推向了一个无法回避的战略抉择。但这并非在安全与风险之间选择,而是在两种不同形态的、同样致命的风险之间权衡。这本质上是风险的“转移”,而非“消除”。

选择“自托管”,意味着将信任的赌注押在自己身上,但这同时也打开了通往“内部深渊”的大门。企业必须驾驭极度复杂的技术栈,从冷热钱包分离、硬件安全模块(HSMs)到多重签名(Multi-Sig)和多方计算(MPC)——冷钱包(离线)和热钱包(在线)是保护资产的关键,其中热钱包用于交易,而冷钱包用于存储绝大部分资产。多重签名(Multi-Sig)需要多个授权签名才能处理和批准交易,用于分散风险。更先进的技术如多方计算(Multi-Party Computation, MPC)将私钥分成“密钥份额”并分散在多个物理设备中,旨在减轻单点故障风险——这需要顶尖的专业人才和审计级的内部流程。

然而,技术无法杜绝人为的错误:在没有中央权威的分布式账本技术中运行的环境(DLT)中,将巨额资金转入错误地址的后果是永久性的。如果负责管理私钥分片的员工离职或不幸死亡,而私钥备份或恢复流程存在缺陷,可能导致资产无法凑齐并永久丢失。冷钱包之间的转换(例如从冷到温再到热)用于转账,其业务时间可能远超技术上的秒级结算,这增加了流程操作的复杂性;也无法根除人心的贪婪:如Ponemon的研究报告显示 78% 的受访组织曾经历过由内部(疏忽或恶意)导致的数据泄露,一旦掌握私钥分片的高管串通作恶,后果不堪设想。

为了规避这个内部深渊,企业大多选择将资产交予第三方托管,但这无异于将自己抛入了一个更难预测的“外部黑洞”——交易对手方风险。

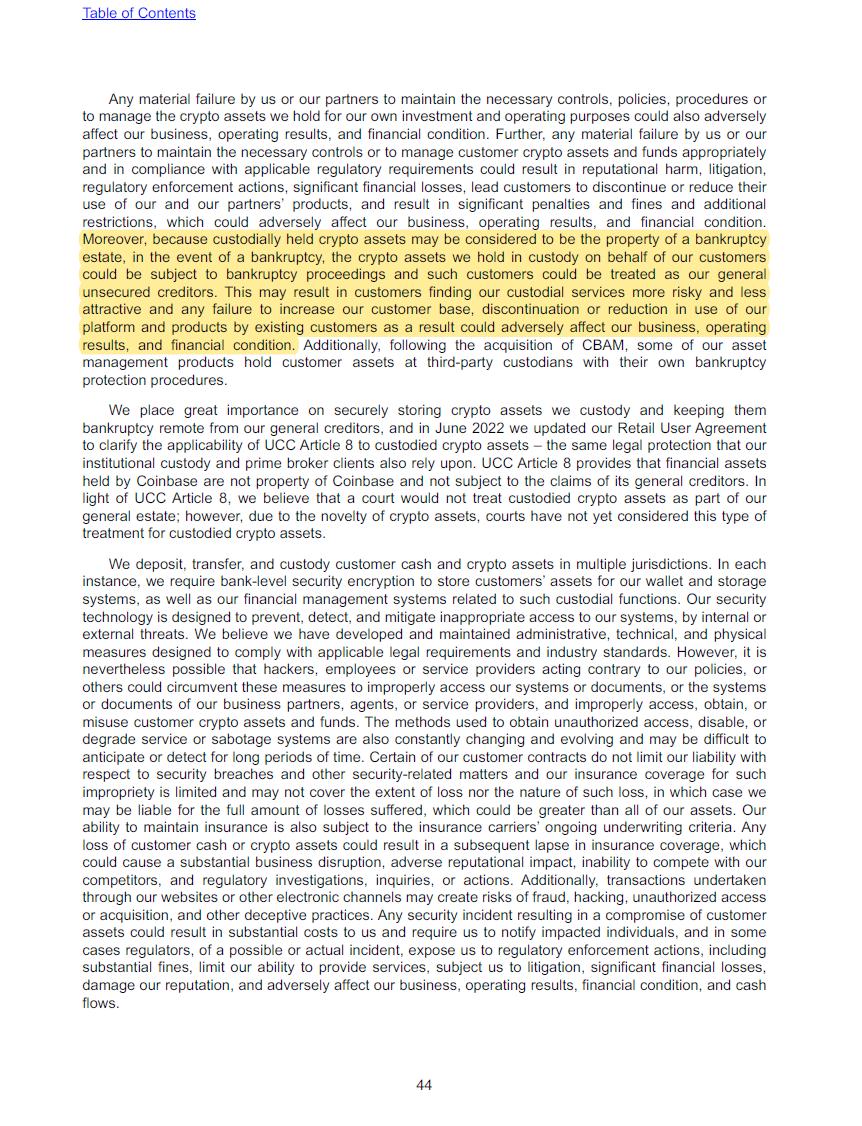

FTX、Celsius和BlockFi等平台的灾难性破产,以血的教训揭示了这个黑洞的本质:当托管机构破产时,企业存入的资产在法律上可能并未被真正隔离。正如Coinbase在其2024 年的Form 10-K中所披露,在破产程序中,客户可能被降级为一般无担保债权人,其资产所有权瞬间蒸发。这证明,即使是最专业的托管机构,也可能成为一个让企业资产万劫不复的法律与信用陷阱。

然而,即使企业侥幸在核心的托管抉择中幸存,堡垒的崩溃风险也远未解除。压力测试的第二站,转向了堡垒的边界——日常运营流程中无处不在的“秘密通道”。攻击者无需攻破固若金汤的冷钱包,他们可以通过更迂回的方式渗透防御。

- 一次针对CFO的钓鱼邮件或社交工程攻击,就可能使其篡改一笔从热钱包发起的交易授权指令,或者在多重签名审批流程中的某个环节进行干扰,从而将资金导向恶意地址;

- 一个因内部疏忽(如存储在公共代码仓库)而泄露的API密钥,就足以让攻击者直接执行未经授权的交易;

- 在 DeFi 场景中,预言机(Oracle)是连接 DLT 网络和链下数据源的服务,提供实时外部数据给智能合约。预言机如果被操纵或存在漏洞(例如,通过操纵其查询的交易所 API 价格),可能导致依赖该数据的 DeFi 协议发生错误清算。这些运营流程中的漏洞,构成了绕过核心防御的秘密通道,证明了堡垒的“城墙”远比想象中更加千疮百孔。

但最深刻的脆弱性,既不在堡垒的核心,也不在其边界,而在其所依赖的、整个生态系统的“地基”本身。压力测试的第三站,揭示了这个地基——无论是中心化还是去中心化的——都建立在流沙之上。中心化交易所(CEX)的风险,在FTX挪用客户资金的案例中暴露无遗,证明了即使是行业巨头,其内部也可能存在着系统性的信任腐败。

而当企业为了追求原生收益,勇敢地踏入DeFi世界时,它们又会遭遇另一类地基塌陷的风险:智能合约代码中无法被审计完全根除的漏洞,以及所谓的“去中心化”背后,治理代币被少数巨鲸控制的“去中心化幻觉”。例如,通过治理代币(Governance Tokens)进行决策的去中心化自治组织(DAOs)可能被少数实体控制,或者其升级机制存在漏洞。

治理代币(governance tokens)通常把投票权和/或参数修改权与代币持有量挂钩——代币越多,投票权越大。很多 DAO 的决策(提案、升级、金库出金等)依赖持币投票。因而持币分布直接决定了“谁能下命令”。而升级机制的漏洞多体现在:有些 DAO 没有或只有很短的执行延迟(timelock)、或门槛/法定票数设置不严密,导致即刻通过的恶意提案能在几分钟/区块内被执行,社区几乎无法干预。敌手可以用闪电贷短时间借入大量代币,利用快照机制或投票窗口短的缺陷去提交并通过恶意治理提案,然后归还贷款(如果投票/执行允许这种原子链上操作)。研究文献把这类做法列为典型威胁模式。

这最终导向了一个深刻的“‘去中心化’的讽刺与悖论”:DAT策略拥抱的是以“去中心化”为核心价值的资产,但为了实现机构级的合规、安全与规模化,企业却不得不依赖中心化的守门人——托管机构、交易所和合规服务商。这种依赖,从根本上削弱了加密资产最初“成为自己的银行”的理念。

这场由内而外的压力测试最终证明,在数字资产这种“错误即是永久丢失”的零容错环境下,传统的风险管理框架已然失效。董事会必须清醒地认识到,他们批准的是一项几乎没有“安全网”的战略。这要求企业必须建立一套超越传统金融的技术性治理框架,利用 MPC/多重签名来实现定制化的审批流,将风险的评估与控制,提升到决定企业生死的战略高度。

5.3 无法驯服的价值内爆循环

即使一家企业成功穿越了法律的雷区和技术的深渊,DAT策略本身也会将一股无法被驯服的财务冲击波,直接注入公司的核心——财务报表。这并非单一风险,而是一个由极端波动性、扭曲的会计准则和脆弱的流动性构成的、致命的连锁反应。在市场逆转时,这三者会相互放大,触发一个不可逆转的、摧毁价值的内爆循环。

这个循环的第一阶段,是“初始冲击波”的降临。数字资产,尤其是比特币,其价格波动性并非简单的百分比变化,而是一种足以引发财务“海啸”的能量,尽管有人可能将其称为“活力”,但对于采用了高杠杆策略的公司而言,这种能量是致命的。

以MicroStrategy为例,其通过发行股本和债务来购买比特币的策略,使其债务股本比率一度被推测超过3.0,远高于同类公司的典型水平。这种杠杆结构,将市场波动对公司偿付能力的威胁放大了数倍。如果当比特币价格下跌 30% 时,可能触发 59 亿美元的未实现损失。2022年,当比特币价格逼近21,000美元时,该公司一度面临保证金追缴(Margin Call)的真实风险。Tesla 在 2022 财年报告了因比特币投资导致的 2.04 亿美元损失。这证明,市场的初始冲击,资产价格的剧烈波动会直接冲击资产负债表的规模,并对债务契约中的关键财务比率造成压力,进而可以直接威胁到企业的生存本身。

然而,这第一轮冲击波,无论多么猛烈,都仅仅是导火索。其真正的毁灭性,在于第二阶段——当它撞上“恐慌放大器”,即现行的会计准则。在美国公认会计原则(U.S. GAAP)下,数字资产被归类为“无限期无形资产”(Indefinite-Lived Intangible Asset),这导致了一种灾难性的“不对称”会计处理。当资产市价下跌时,公司必须在利润表中计提“减值损失”——MicroStrategy在2022年的“加密寒冬”后因此报告了近10亿美元的减值——如果价格跌破历史成本,则必须立即确认损失;但当市价回升时,之前计提的损失却绝不能被回转或冲销。资产的增值只有在资产被实际出售的那一刻,才能被确认为“收益”(Gain)并计入利润表。例如,Tesla 在 2022 年出售了 75% 的比特币持仓,为其资产负债表增加了 9.36 亿美元的现金。

这种“只报忧不报喜”的规则,不仅使得公司的报告盈利(EPS)面临显著的下行风险,还将市场的波动,扭曲并放大为财报上实实在在的巨额亏损,向资本市场讲述了一个极具传染性的恐慌故事。这正是“CFO的无解之题”:他们被迫向投资者沟通一个与公司资产真实经济价值(其公允价值)严重脱钩的、充满悲观色彩的财务现实,这种错位会从根本上损害管理层与资本市场之间的信任。

更深刻的是,这种会计现实,从根本上构成了对DAT战略初衷的“‘价值储存’的自我否定”。企业配置比特币的核心逻辑,本是将其作为对冲通胀的“价值储存”工具。然而,一种在熊市中,因其会计处理方式而系统性地摧毁股东信心的资产,又如何能被定义为一种合格的“价值储存”工具?

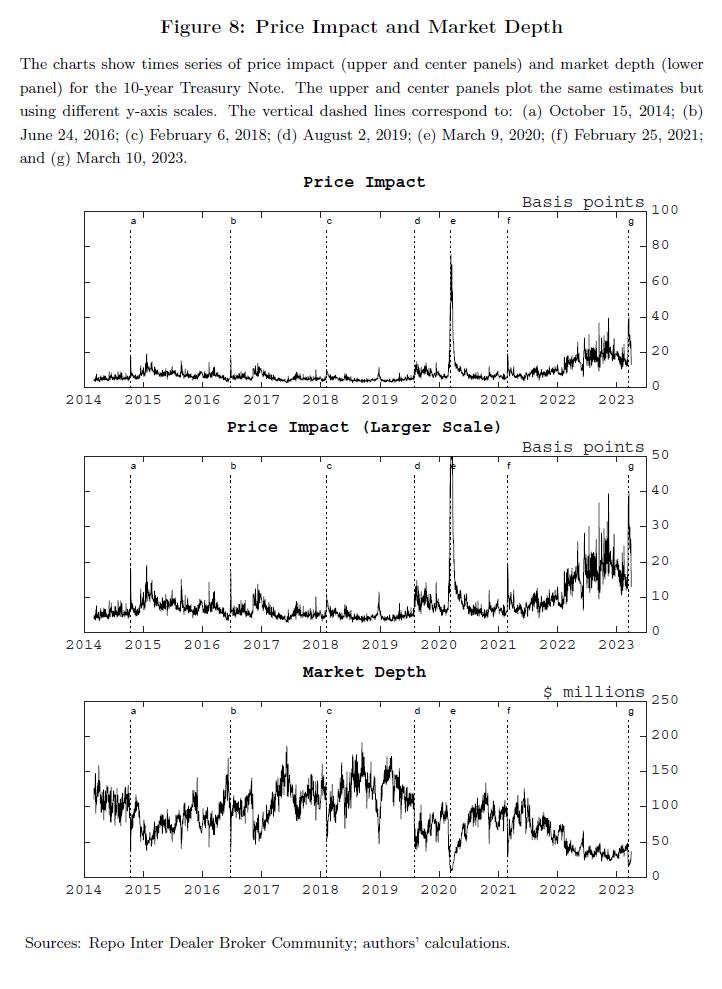

在这场由波动和会计共同导演的恐慌中,企业自然会产生出售资产以求自保的冲动。但正是在这里,循环进入了第三阶段——“流动性陷阱”将所有逃生门彻底关闭。DAT策略制造了一个核心幻觉:巨大的“理论市值”(如比特币总市值)等同于“随时可兑现的流动性”。虽然比特币的总市值很大,但在衡量特定时间点、基于订单薄(order-book)可即时成交深度时,BTC 在窄价差(例如 10–100 bps)下通常只提供百万美元级别的深度(Amberdata),而美国国债等传统市场在相同衡量口径下常常是几十到数百百万美元级别(Fed),两者在可执行市场深度上存在明显量级差异。并且,市场赋予 DAT 股票的溢价(Premium to NAV)是基于投资者对其管理团队持续增持能力的信心,这种高估值并不能转化为其所持有的底层资产的即时、高流动性。

然而,对于MicroStrategy这样持有超过10万枚比特币的“巨鲸”而言,其巨大的持仓规模本身,就构成了一个自我设定的流动性陷阱。如果像 MicroStrategy 这样的公司,因偿债或突发危机需要在短时间内出售价值数亿美元的比特币,或者任何试图在短时间内大规模出售的行为,巨大的卖单都将迅速“砸穿”订单簿,引发巨大的“滑点损失”(Slippage Loss),并可能导致市场崩盘。即使在流动性相对较好的以太坊市场,如果 20%–30% 的 ETH 金库持仓在数周内被集中抛售,ETH 价格可能跌至 2500–3000 美元;在极端情况下,超过 50% 的持仓被迫清算,价格可能暴跌至 1800–2200 美元。这表明,所谓的“金库”在危机时刻可能无法按预期价值变现,成为市场的顺周期风险放大器。

这便是“‘大象’无法转身”的绝望困境:企业因其巨大的成功,而被迫成为了自己资产的“永久囚徒”,无法在不摧毁自身价值的前提下退出。

这个由“冲击波”、“放大器”和“陷阱”构成的致命内爆循环,向所有董事会提出了一个严肃的治理挑战。在现有规则下,唯一的理性出路,是主动建立一套超越GAAP的、更贴近经济现实的内部沟通与治理框架。董事会应立即推动研究并采纳一套“调整后会计指标”(Adjusted Accounting Metrics),模拟在公允价值计量下公司的真实财务表现。这虽不能改变外部的规则,却是企业在驾驭这股无法驯服的财务冲击波时,唯一能够为自己点亮的、保持清醒与理性的导航灯塔。

第六部分:DAT,请回答

6.1 DAT对公司治理的根本性挑战

至此,我们的分析已抵达终点。但这并非结论的宣告,而是一系列对现代企业治理基石的根本性质询。数字资产财库(DAT)的出现,已远非一次简单的资产配置选择;它更像一面棱镜,折射出董事会在战略洞察、审慎原则和终极目的这三大维度上所面临的深刻困境。以下三个相互关联的挑战,迫使领导团队必须在全体股东面前,重新审视其肩负的核心职责。

第一个挑战,直指董事会最神圣的“受托责任”(Fiduciary Duty),即“审慎”的定义在当前宏观环境下已被撕裂。董事会陷入了一个深刻的悖论:如果为了规避数字资产的极端波动性,而选择“审慎”地持有现金,其结果很可能是坐视股东资本在持续的通胀中被系统性侵蚀——正如Ray Dalio所指出的,现金是长期最糟糕的投资之一。在这种语境下,“不作为”本身,是否已构成一种新的“失职”?反之,如果董事会选择配置DAT以对冲此风险,则又可能被指控为将股东资本暴露于一场“不负责任的赌博”之中,特别是在采用杠杆化策略时,市场的剧烈波动可能直接威胁到公司的偿付能力。

这一悖论,又因“认知边界”的问题而变得更加棘手。DAT的核心价值逻辑植根于密码学、网络理论和共识算法,这在很大程度上超越了传统董事会的集体“能力圈”。当一项资产的底层逻辑如此复杂时,董事会的批准决策,究竟是基于深思熟虑的洞察,还是对技术未来的盲目信仰?正如赵长鹏(CZ)在香港2025比特币大会期间谈到的:

The DATs we currently support lean toward the simplest, first type. We prefer companies focused on a single asset—especially BNB—because evaluation is straightforward and day-to-day involvement is minimal. In bull markets, listed companies generally benefit; in bear markets, especially in the U.S., litigation risk rises. If the strategy is clear and simple, litigation risk is lower and legal costs fall—lawsuits are very expensive.Our goal is to minimize operating costs and promote long-term holding. We don’t want companies to allocate into side investments; we hope they engage more deeply by supporting ecosystem development."我们当前支持的 DAT 倾向于最简单的第一种类型。我们更喜欢专注于单一资产(尤其是 BNB)的公司,因为评估很简单,日常参与也很少。牛市中,上市公司普遍受益;在熊市中,尤其是在美国,诉讼风险上升。如果策略清晰简单,诉讼风险就会降低,法律成本也会降低——诉讼费用非常昂贵。我们的目标是最大限度地降低运营成本并促进长期持有。我们不希望公司分配到副业投资;我们希望他们通过支持生态系统发展来更深入地参与。"

这暗示了复杂、缺乏专业理解的策略,将直接转化为法律风险和成本。

即使董事会决心跨越这一认知鸿沟,第二个挑战也随之而来:在没有地图的深海中,如何设定理性的航向?即“度量”的失灵。在缺乏成熟估值模型(如DCF)、历史先例和评级机构的“三无”地带,任何关于配置比例的决策都失去了传统的理性锚点。一个作为对冲的、审慎的配置(例如1%),与一次可能改变公司命运的、激进的豪赌(例如博雅互动一度高达75%的配置)之间的界限何在?当决策的驱动力,从冷静的风险收益分析,更多地转向创始人不可动摇的个人信念时,“理性”与“投机”的边界又在哪里?

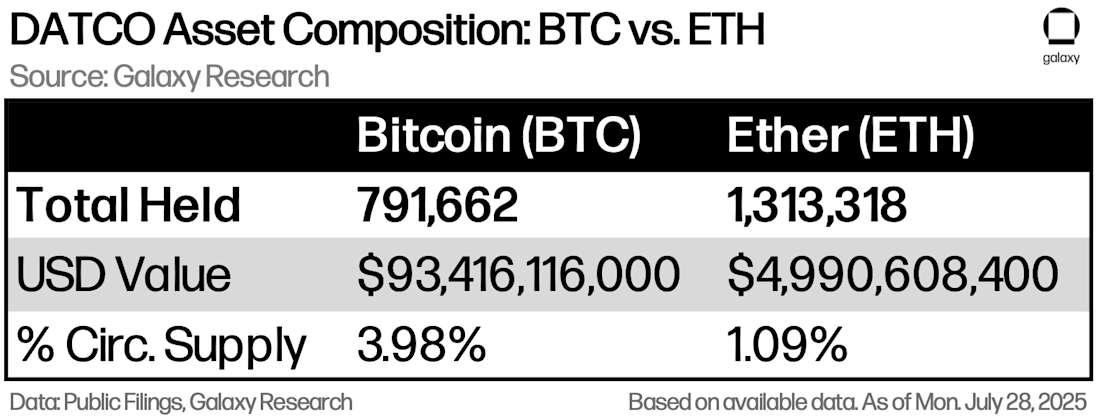

这个问题在“金融飞轮”模式中被推向极致。DAT公司的估值高度依赖于其市值相对资产净值(mNAV)的溢价,投资者购买的不仅是现有资产,更是对管理层未来扩张能力的信心。这种顺周期的模式,在放大收益的同时,也放大了风险,并可能因高管薪酬与股价的挂钩,而在市场逆转时,诱发管理层为保护自身利益而出售资产的顺周期行为,进一步破坏长期战略的稳定性。董事会如何向股东证明,他们选择的配置(例如 BitMine 持有超 152 万枚 ETH,占流通量的 1.3%)是经过科学计算,旨在维持风险可控的战略对冲,而非基于创始人 Michael Saylor 的个人信念、旨在追求超额收益的豪赌?

这种度量上的失灵,最终迫使我们面对第三个、也是最深刻的挑战:对企业“终极目的”的拷问。几百年来的商业文明,建立在一个不言自明的基础之上:资产的价值,最终来源于其未来创造现金流的生产力。而DAT,特别是比特币,其价值锚点是数学上的稀缺性与不可预测的网络共识,而非生产力。

当价值根基发生根本性改变时,所有建立在历史数据和正态分布假设上的传统风险模型(如 VaR)是否已经沦为笑谈?当一种“非生产性”的资产,在保全资本方面可能比企业核心的“生产性”经营活动更有效时,这是否意味着企业的目的正在发生异化?以MicroStrategy为代表的策略,本质上是将公司的重心从服务社会需求,转移到了资本市场的金融工程。这是否是对企业与社会之间所签订的“社会契约”的一种背叛?

归根结底,采纳DAT策略,对于一家企业而言,无异于与一个力量强大但喜怒无常的未来,签订了一份浮士德式的契约。这份契约或许能让企业在旧世界的货币洪水中幸存,但代价是必须接受一套全新的价值逻辑,忍受其狂暴的、传统风险模型无法捕捉的波动,并最终可能被其彻底改变自身的样貌,从一家实业公司,异化为一家高杠杆的、纯粹的宏观对冲基金。

因此,董事会必须在作出这一决定前凝视深渊,并回答一个终极问题:这份与未知签下的契约,你们的企业,真的准备好签署了吗?

6.2 DAT生态能往何去

DAT已成为连接传统股权市场与加密资产市场流动性的关键桥梁,其全球持仓总价值已超过 1000 亿美元(Galaxy Research,《The Rise of Digital Asset Treasury Companies (DATCOs)》2025-07-30)。

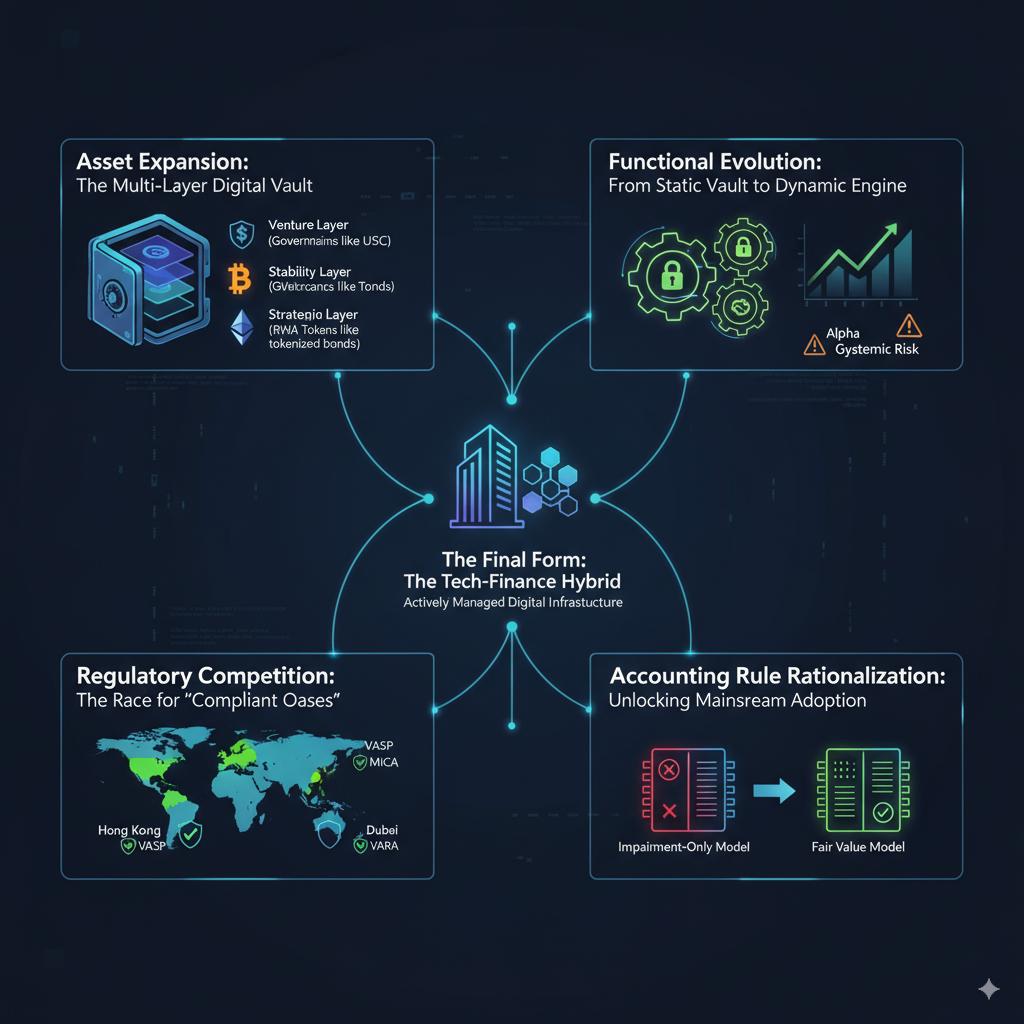

当前形态——主要通过股权融资购买并持有比特币——仅仅是其演进的序章。其真正的战略价值,并非沿着一条线性的路径展开,而是在资产、功能、环境、规则这四个相互交织、相互催化的核心引擎驱动下,实现生态系统的动态进化。

第一个引擎是资产基础的扩容,即DAT的“原材料”正从单一的“数字黄金”演变为一个多层次、功能互补的“数字金库”。稳定币(如USDC)将构成金库的“现金层”,凭借其价值稳定性和高效的结算能力,成为企业B2B跨境贸易等日常运营的核心工具。现实世界资产代币(RWA Tokens),如代币化的债券或基金份额,则有望成为金库的“稳定层”,用以平衡加密原生资产的高波动性——云锋金融的FOF基金份额代币化试点,正是这一趋势的早期信号。根据波士顿咨询集团,该市场预计到 2030-2033 年将达到 16 万亿至 19 万亿美元的规模。比特币与以太坊将继续作为“核心战略层”,前者用于长期价值储存,后者则作为可产生原生收益的“数字国债”。最终,治理代币将构成金库的“风险投资层”,使DAT公司从协议的被动使用者,而是会利用持有的治理代币参与链上治理和协议决策。治理代币允许用户成为去中心化金融协议的部分所有者和决策者。通过持有关键 DeFi 协议的治理代币,DAT 公司实际上获得了对 Web3 基础设施的战略控制权和影响力。

资产的扩容,必然催生第二个引擎的深化——即功能的演进,企业金库正从“静态的价值容器”转变为“动态的工作引擎”。这一“财资管理DeFi化”的趋势,其核心是主动增值。企业可通过质押(Staking)PoS代币(如 ETH 或 SOL,SOL 质押收益率约为 6%-8%)获取网络原生收益,例如,SharpLink Gaming 和 BitMine 已转型为以太坊持仓和质押公司,利用 ETH 的原生收益转化为现金流。或将资产投入去中心化交易所(DEX)的流动性池中赚取交易费,甚至通过超额抵押核心资产来获取低风险的运营资金。运作得当的 DAT 能够让其加密持仓增长更快,提供更高的股东回报,产生比底层资产涨幅更显著的溢价效应(如 MicroStrategy 模式)。企业通过主动管理和链上运营,可以实现超额回报(Alpha)。然而,这种从成本中心到利润中心的转变并非没有代价。当DAT公司深度参与DeFi的借贷与流动性提供时,它们实质上正演变为一种新型的“影子银行”,其强烈的顺周期性可能在市场下行时,通过杠杆链条将加密世界的风险传导至实体经济,构成新的系统性风险。

第三个引擎,是全球监管环境的竞赛。上述资产的扩容与功能的深化,都需要在制度化的“土壤”中才能安全生长。由此,全球主要金融中心正从早期的监管混乱,转向一场争夺DAT总部和RWA业务的“合规绿洲”竞赛。以香港为例,其VASP牌照、现货ETF及《稳定币条例》等清晰框架,为企业提供了合规保障。同样,欧盟的MiCA法案将稳定币分为“电子货币令牌”和“资产参考令牌”进行监管,和迪拜的VARA体系面向境外主体开放服务,这为跨国 DAT 公司提供了在亚洲和中东地区的双枢纽布局机会,特别是结合 RWA 的跨境场景试点,也都在提供可预测的法律环境。面对美国纳斯达克收紧审查等不确定性,这些提供清晰法律框架、完善托管体系和税收优惠的司法管辖区,正成为DAT公司设立其全球或区域管理中心的首选。例如,HashKey 将自身定位为连接传统金融资本与链上资产的“制度化桥梁”,充分利用了香港的监管优势。这些监管明确的司法管辖区,能够为无法直接购买加密货币的传统机构投资者(如养老基金)提供一个受监管、便捷的投资渠道。

然而,引爆整个生态系统下一轮质变的最终催化剂,将是第四个引擎——核心游戏规则的合理化,特别是会计准则的演进。当前“仅减值、不增值”的不对称会计处理,是阻碍主流公司采纳DAT的最大障碍之一。一旦会计准则从“减值模型”转向更公允的“按公允价值计量且变动计入损益”(FVTPL)模型,其影响将是深远的,乃至于成为引爆下一轮DAT浪潮的关键:它不仅能消除财报的严重扭曲,更能简化保守型董事会的决策流程,为DAT策略的普及扫清最后的障碍。同时,一个更透明地反映资产净值(NAV)变化的财报体系,也可能削弱现有DAT股票的投机性溢价,转而奖励那些真正具备主动管理能力、能够创造超额回报(Alpha)的公司。

当这四大引擎协同运转,DAT的最终形态也将浮现。一家深度拥抱资产多元化、功能DeFi化、并在全球合规框架内运作的公司,将不再能用传统的行业标签来定义。它将进化为一种“科技-金融”混合体,其核心业务是资本效率和收益工程。这种新物种挑战了传统的公司治理和估值模型,它不再仅仅是一家运营公司,而是一个主动管理的数字基础设施,其在链上的生态互动,将决定其在未来经济体系中的系统性作用。

结语

数字资产财库(DAT)的崛起,绝非资本市场的昙花一现。它是宏观经济的结构性压力、金融基础设施的渐进式成熟,以及企业认知范式变迁这三股力量交汇于特定历史节点,所诞生的必然产物。其本质,是股权资本市场与链上资产之间首次建立起的制度化耦合,标志着一种新型企业范式的诞生。

这一新范式蕴含着深刻的二元性。对于那些在宏观风暴中寻求生机的企业而言,DAT无疑是一艘潜力巨大的“价值方舟”。它能通过“金融飞轮”效应创造超额回报,更有望通过资产的DeFi化将财库从成本中心激活为利润引擎,并最终成为驾驭万亿级现实世界资产(RWA)代币化浪潮的关键载体。

然而,这艘方舟正航行于一片充满未知暗礁与极端风暴的“风险深海”之中。其强烈且敏感的顺周期性,使其在市场逆转时,昨日的增长飞轮会瞬间变为加速坠落的引擎;其不可逆的交易特性与脆弱的托管链条,则意味着任何技术或操作失误都可能是致命的。任何只看到方舟的光明而忽视深渊的决策者,都无异于一场豪赌。

因此,对于任何理性的决策者而言,关键问题永远不在于是否要立刻登上这艘方舟,而在于是否已经深刻理解了这片海洋的全部规律——包括它的洋流、季风,以及那些潜伏在黑暗中的致命危险。成功的关键,不在于资产选择的激进,而在于风险管理体系的严谨。董事会必须构建一个审慎的治理框架,明确DAT在公司蓝图中的角色:它究竟是一个防御性的宏观对冲工具,一个主动的收益生成器,还是一次彻底的Web3业务转型?

终究,每家企业的唯一任务,是为自己建立一套与自身风险承受能力和战略目标完全匹配的、独一无二的“航行策略”,并以此决定——是扬帆远航,还是固守港湾。

作者:赵启睿 编审:赵一丹

关于【RWA研究院】

RWA研究院由多位资深金融家、Web3从业者、产业创新者及技术专家联合发起,于2024年6月25日在香港正式发布(全称:RWA Research Institute,简写:RWARI)。

作为国际上最早成立的专业RWA研究机构之一,RWA研究院专注于现实世界资产(Real World Assets,简称RWA)领域,致力于推动传统金融资产与区块链技术的融合。通过深入研究和实践,研究院为投资者与企业提供创新的解决方案,促进实物资产的数字化与代币化,搭建传统金融与数字资产之间的桥梁。

RWA研究院的核心使命是结合政策研究、标准制定与生态共建,助力企业实现资产数字化转型,为全球合规化发展提供技术支撑与战略协同。未来,研究院将持续深化数字技术与实体经济的融合,联合国际机构举办全球产业峰会,探索多领域应用场景,为高质量全球化发展注入新动能。

2025年5月,RWA研究院联合中国搜索、中电数字场景科技研究院等权威机构发起成立“中国RWA产业智库”,聚焦资产数字化领域的全球合规化发展。智库通过三大核心方向赋能实体经济:一是牵头编制《RWA项目评价标准》等国际协作规范;二是构建“资产上链一跨境流通一全球交易”数字化服务链,融合区块链与人工智能技术;三是以香港、深圳为枢纽搭建跨境合规通道,推动绿色金融与跨境投融资创新。同时,智库依托“双链融合架构”(国家级联盟链与跨链协议协同机制)强化技术自主性与数据安全,深化跨境协作与合规治理。