彼得·蒂尔最近接受了《自由报》的采访,谈到了他2020年写给马克·扎克伯格的那封邮件。文章标题是《资本主义对年轻人不起作用¹ 》。他从资本主义中获益匪浅,几乎无人能及。如果他都承认某些方面出了问题,那就值得关注了。这与我今年到处听到的说法不谋而合:人们感觉这个体系不再为他们服务了。住房、学生债务、人工智能、对机构的信任——所有这些都汇聚成一种非常真实的感受:繁荣不再属于他们。

于是我花了30天时间四处奔波,近距离观察繁荣究竟是什么样子。我去了华盛顿特区、伯克利、巴尔的摩、新罕布什尔州、纽约、佛罗里达州的两个城市,然后是布拉格和爱尔兰的基尔肯尼。我发现一个共同的主题:人们感受不到所谓的繁荣,他们感受到的只是现实生活中的种种不便。

几乎立刻就显而易见,繁荣是真实存在的,只是没有体现在人们实际居住的地方。它存在于资产负债表、股票投资组合和铁丝网后的数据中心里。但在日常生活中,比如通勤、托儿费用、住房、安全、社区等方面,人们却感受到衰败。我不断遇到同样的矛盾:一个富裕的国家,所有看得见的东西似乎都在慢慢崩溃,而所有看不见的东西却在不断变得更加富裕。

这种紧张关系无处不在,甚至体现在人们谈论政治和文化的方式上。蒂尔将更广泛的文化战争与经济联系起来——正如罗德·德雷尔详细描述的那样,激进青年群体“愤怒的年轻人2”的兴起根植于经济。正如罗布所写:

我问一位精明的Z世代,格罗珀人到底想要什么(也就是说,他们的诉求是什么)。他说:“他们没有任何诉求。他们只想把一切都拆掉。” […] 在他看来,问题主要出在经济和物质方面(其他谈话也印证了这一点)。他们没有好的职业前景,可能永远买不起房,许多人背负着沉重的学生贷款债务,而这些贷款是当局建议他们申请的,他们结婚生子的可能性似乎也越来越渺茫。

我之前也写过关于年轻人面临的经济困境的文章。问题似乎总是围绕着几个方面:住房成本和美国梦,社交媒体把每个人都变成了比较工具,以及科技行业不断威胁说你即将被人工智能机器人取代。人口结构的变化也不容忽视——70岁及以上的美国人拥有美国近40%的股票, 55岁及以上的美国人拥有超过一半的住房。这是一种看不见的繁荣和看得见的衰败。

如果你收入不错,但老板不断暗示人工智能可能会取代你的工作,而你又买不起工作所在城市的房子,你乘坐的火车经常晚点(或者堵车55分钟,或者公交车迟迟不来,或者你感到不安全、缺乏归属感——你懂的),你不会感到富裕。你会觉得自己在一个逐渐放弃你的体制中挣扎。

詹姆斯·麦迪逊称制度保障为“辅助预防措施” ——当Civic美德失效时,它们是备用系统。但辅助系统只有在可见的情况下才能发挥作用——前提是它们值得信赖且运转良好。如果这些保障措施本身变得隐形,会发生什么?如果财富以隐秘的方式在黑暗的数据中心、算法信息流中不断积累,而住房、交通、安全、社区等可见世界却出现裂痕,又会发生什么?

无论我走到哪里,人们都在努力修复某些东西——有时是实实在在的基础设施,有时则是更抽象的东西,比如人生目标,或是相信未来会接纳他们的理由。这就是我所学到的。

这是一份读者支持的刊物。如果您想接收最新文章并支持我的创作,请考虑成为付费订阅者。

第一部分:美利坚合众国

华盛顿特区

我抵达华盛顿特区后,首先映入眼帘的是联合车站旁的国民警卫队,他们的坦克停在大理石柱前,一个穿着小丑服的人正在拍摄他们。权力即表演,威胁即戏码,这一切都被iPhone 17记录了下来。

我当时去参加布鲁金斯学会举办的人工智能与工作研讨会。参议员克里斯·墨菲在开幕致辞中警告说,人工智能可能会导致“精神错乱”,模糊真实生活和合成生活之间的界限。

我们未经许可,就对整整一代人进行了认知实验:先是社交媒体,现在又是人工智能。这是一场由私营公司在全国范围内进行的、不受监管的行为测试。但反对的声音越来越大—— 《玩具总动员5》里的反派是iPad ,我想这将会是一场文化变革的开端。

还有一些方法可以调整这种模式。 蒂姆·吴在《纽约时报》上发表了一篇很好的文章,探讨了我们如何才能合理调整高度集中的科技平台榨取模式(例如,Meta 10% 的收入来自诈骗广告),他写道:

整整一代人从小就认为,掠夺而非建设才是致富之道。[…] 为了重拾曾经是美国商业的Optimism精神和机遇,美国人需要相信——即使他们不为某个平台工作——他们也能收获自己种下的果实。

安·马诺夫在最近的一篇文章中生动地描述了这种资源掠夺型经济的本质:

我想,如今活着最屈辱的一点,莫过于感觉自己仿佛生活在一个永无止境的商业广告中。随着人类社会日益分裂成一个个隐士和被社会遗弃者的碎片,人们只能通过日益反乌托邦式的社交媒体信息流来“保持联系”,而这些信息流充斥着广告,无论是传统的网红垃圾,还是半真半假的短视频。

它也影响着我们制度的运作方式。 尤瓦尔·莱文认为,国会之所以软弱,是因为其成员希望它软弱(政府停摆或许就是一个例证)。他们放弃了立法这一实际工作,转而投身于他所谓的“为党派受众表演式的愤怒”。如今,国会席位已成为通过社交媒体互动和有线电视新闻点击量来打造个人品牌的平台。

成功被粉丝数量和筹款邮件等隐形指标所衡量,而看得见的治理工作却日渐萎缩。这是一种本末倒置:机构追求绩效最大化,而注意力经济却在不断膨胀,民主的真正基础设施却在衰败。

回到会议现场,我小组的所有成员都一致认为,人工智能尚未准备好大规模应用,它所创造的财富必须有办法重新分配,尤其是在它可能抢走所有工作的情况下。但我们最终谨慎地得出结论:人工智能的确只是一种工具。锤子可以用来挂画,也可以用来砸碎头骨,区别在于意图。

伯克利

这种说法乍听起来很有帮助,但仔细分析就会发现问题。我们不会把锤子宣传成“千兆碎颅锤” ,但人工智能却被明确地宣传成会抢走工作。各大公司的CEO们纷纷上播客节目,要求达到印度3号核电站的能源产能,以及政府可能提供的保障措施。区别在于谁掌握着工具,以及他们承诺要摧毁什么。

几天后我抵达伯克利时,脑海中浮现的却是“初级职位灭绝”的景象,也就是人工智能似乎要取代入门级工作的趋势。伯克利人工智能大会充满了湾区特有的Optimism氛围,一群才华横溢的人真心实意地想要解决难题。

我为此采访了两位我非常尊敬的人,他们的谈话总是围绕着同一个核心问题:我们必须为人们做好准备。仅仅进行技能再培训是不够的。问题不仅仅在于工作本身,更在于当工作消失时,人们的目标和意义会走向何方。如果我们抹去了人生阶梯的第一步,就不能仅仅告诉人们要更加努力地攀登。

当然,解决办法是有的。一篇题为《社会契约的消亡与工作的庸俗化》的有趣论文探讨了我们如何在技术巨变的时代建立联邦就业保障,以防止工作质量下降,并维护工作的“尊严和意义”。

谈话结束后,有人问我,我们是否都陷入了卢德主义思维的陷阱,这通常是“落后的技术恐惧症”的简称,但真正的卢德分子比这有趣得多。卢德分子并非反对技术,而是支持与技术共同发展。当机器被用来贬低他们的劳动价值,却没有改善他们的生活时,他们就会砸毁机器 ⁴ 。

目标是让科技拓展人类的潜能,而不是将其削弱到零;创造看得见的繁荣,而不是仅仅攫取繁荣。

巴尔的摩

下一站是巴尔的摩,接下来的三天里,人们将探讨美国是否有足够的集体意志来应对人工智能时代。这里的气氛远不如伯克利那么轻松愉快。人们不断提到“泡沫”这个词——与其说是指责,不如说是在试探是否有人会先说出这个词。

这些问题很快就变得关乎存亡。如果美国继续孤立自己,而中国却以惊人的速度实现工业化,美国还能继续保持世界经济中心的地位吗?如果军事实力和经济实力是一回事,我们是不是已经输掉了这场战争?如果我们不知道自己究竟在为什么而战(真的是人工智能生成的TikTok垃圾视频吗?还是另有其他?),我们还能继续战斗吗?

特蕾西·阿洛威最近将人工智能产业比作咖啡胶囊,她指出,中国将人工智能商品化,而美国则将人工智能视为一台价值5000美元的意式咖啡机,中国却免费赠送Nespresso咖啡胶囊。她还指出,人工智能真正的挑战在于电力供应,而非模型本身。许多数据中心闲置, 正是因为电力供应不足。

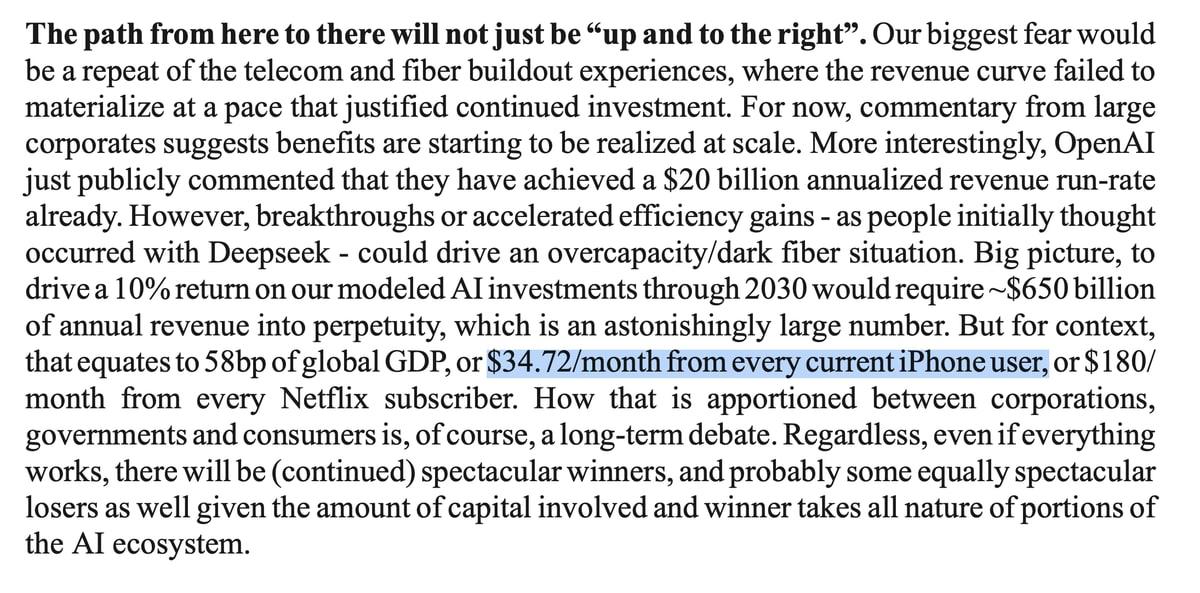

估值过高,回报前景不明朗。中国正在引领可再生能源时代。摩根大通最近在一份报告中指出,如果所有人工智能投资项目都无法获得10%的回报,那么每位iPhone用户每月需要支付34美元。

这就是最纯粹的隐形繁荣:数十亿美元流入服务器机房和数据中心,却空置着,等待着可能永远不会到来的电力。与此同时,那些被告知要投资自己的大学毕业生,正在经历着显而易见的衰败——他们拿着无法用上的学位,从事着服务行业的工作,背负着沉重的债务,眼睁睁地看着人工智能威胁着要取代他们那些退而求其次的职位。

我在巴尔的摩采访了《纽约时报》劳工记者诺姆·谢伯,他即将出版的新书《叛变》追踪了受过大学教育的工人阶层下滑以及他们转向工会的现象。这些人一路走来都做得很好——拿到了学位,背负了债务——但却找不到与专业对口的工作。于是他们去了星巴克、REI 或亚马逊之类的公司上班。如今,他们的工会化程度之高,在十年前是难以想象的。

诺姆的书(出版后你一定要读)和我们的谈话主要围绕着工作及其意义展开。 大学毕业生中支持工会的比例高达70% 。专业管理阶层——他们本应是个人主义者,本应超脱于此类考量之外——在民粹主义经济观点上正与工人阶级趋于一致:向富人征税,监管大企业,保护工人免遭算法取代或外包到更廉价的劳动力市场。

这与我们通常被告知的教育和向上流动的道理截然相反。大学学位本应是通往成功的金钥匙,但事实并非如此。如今,这些毕业生却在寻求集体解决方案,以弥补那些原本并非个人问题造成的失败。

泡沫问题依然悬而未决。我们是否把一切都押在了虚幻的泡沫上?或者,我们正在见证一个政治联盟的形成,而这个联盟或许会提出一些不同的诉求?

新罕布什尔

新罕布什尔州给了我一个惊喜。我父母30年前在那里结婚,所以他们从肯塔基州过来陪我待了一天。之后我去参加了一个住房会议。

大家试图解决的问题似乎非常具体——当没有人想要改变时,该如何建设?表面上的答案是分区改革,但真正的答案却涉及供水系统、污水处理扩建、劳动力短缺、融资成本以及老龄化问题等诸多方面。

人们无法迁徙,劳动力、家庭和生育率也随之下降。一项新的研究表明,住房成本约占2000年至2020年间美国生育率下降的一半。托儿费用也是原因之一——阿比盖尔·道的一篇新论文指出,托儿费用每上涨10%,出生率就会下降5.7%。

住房负担能力危机不断加剧——没有负担得起的住房,年轻家庭就无法组建;没有年轻家庭,税基就会老龄化;没有年轻纳税人,资源就会萎缩;最终,整个体系会自我消耗殆尽。

在新罕布什尔州,人们坦诚地谈论着各种权衡取舍。该州不征收个人所得税,因此依靠房产税(其税率已位居全国最高之列)来维持公共服务。基础设施扩建意味着某些方面的成本会增加。难题需要复杂的计算。但这一切背后都隐藏着一个问题:我们如何在发展的同时,又不失去家的感觉?

纽约市

纽约给人的感觉恰恰与这个问题相反。不是“我们如何保护我们所拥有的?”,而是“我们如何才能达成共识?”

我在那里待了一周左右,这是此行停留时间最长的一站。我拍摄了一部纪录片,拍了一支广告,在阿斯彭思想大会上发表了演讲,还参加了美国国家公共广播电台(NPR)的一场辩论,感觉就像置身于一场文化风暴的中心(点击此处阅读相关内容)。纽约既令人疲惫,又充满活力。我认为,当下需要我们坚定信念,在不确定性中保持坚韧,而纽约恰恰拥有这些特质。

几天前,我采访了迪恩·富莱汉,他即将成为候任市长佐兰·马姆达尼的第一副市长( Semafor网站对莉娜·汗在过渡团队中的角色有一篇不错的报道)。马姆达尼的竞选纲领以“可负担性 ”为核心,其前提是,如果真正相信政府存在的人努力工作,政府就能有效运作。富莱汉说:“纽约不是说‘不’的地方,而是想方设法达成‘是’的地方。”

我不会过度美化这座城市,但纽约确实不忘初心。或许是因为它历史悠久,或许是因为其建筑风格迫使你抬头仰望。历史就蕴藏在这座城市的建筑之中。身处古老的建筑群中,你会意识到维护它们的责任。这就是可见的投资——基础设施运转良好(至少在某种程度上如此),建筑本身也提醒着你,有些东西是为经久耐用而建造的。问题是,其他地方是否也存在这种维护的意愿。

佛罗里达

从纽约到佛罗里达,感觉很不一样。我从劳德代尔堡开车到马可岛,再到西棕榈滩,感觉整个佛罗里达州既在衰老,又在蓬勃发展。真是个可爱的地方。

我在棕榈滩大西洋大学做了演讲,我的第一位经济学教授现在是该校商学院的院长(是他第一个告诉我经济学是一门真正的专业——我非常感激他!)。学生们都很棒。他们的问题都很实际:我们如何负担得起住房?我们如何应对人工智能?我们如何在十年后可能不存在的工作中找到意义?

他们的担忧不无道理。佛罗里达州的人口结构预示着美国未来十年可能的发展方向——人口老龄化、气候炎热、物价高昂,但仍在努力发展。它是全美租金负担最重的州。在西棕榈滩,你可以看到财富的身影——海滨高楼、私人俱乐部、价值1.75亿美元的公寓(!)——但很难看到通往财富之路。

第二部分:欧洲

布拉格

当我抵达布拉格时,我已经花了三个星期的时间观察美国人争论我们是否还能建造任何东西。布拉格给出了明确的答案——是的,我们仍然可以建造东西。

我此行的目的是采访摩根·豪塞尔,并就我称之为“不确定性冰沙”的话题发表演讲——人工智能、地缘政治、人口结构、财政混乱,所有这些都融合在一起,形成了一个令人不知所措的问号。整个旅程我都饱受时差困扰,所以只好步行十英里穿过城市。

这一切都是经过深思熟虑的。准点运行的电车。宽阔的人行道。用吸尘器而不是吹叶机来清理落叶。每一个小小的选择都累积起来,证明有人认真思考过系统应该如何运作。

在电车、桥梁、公园、Civic建筑等公共空间,你都能感受到经济的活力。经济学家称之为“中等收入国家趋同”。捷克在生产率和工资水平上正在赶上西欧,但由于其国土面积仍然较小,因此增长显而易见。

同样,在美国,经济增长发生在电子表格和服务器集群中,发生在那些耗资500亿美元却只雇佣800人的、被铁丝网围起来的数据中心里;发生在社交媒体应用上;发生在那些封闭式私人社区里。我们的繁荣越来越隐形。其结果就是这种奇怪的疏离感:人们感觉经济在某个地方蓬勃发展,但却与自己无关。

投资于可见能力的经济体能够建立信任,而信任是一种经济资产。当系统衰败时,即使GDP增长也会让人感到空虚。基础设施是情感的架构。当一切运转良好时,人们相信生活也会如此。维护能够建立信任。信任会不断累积。

爱尔兰

爱尔兰是完美的最终目的地。我的祖父母在20世纪50年代从罗斯康芒郡和斯莱戈郡移民到美国,后来回去过一次,最终定居美国。去那里感觉意义非凡。

我去参加了Kilkenomics,这是世界上最好的经济学盛会。简直太棒了!我参加了四个小组讨论——一个是和David McWilliams一起录制播客的,一个是关于美国经济的,一个是关于数据的,还有一个是关于算法的。

观众提问精彩纷呈。“凯恩斯会对这一切作何感想?”“我们如何衡量裙带资本主义?”每个人都在苦苦思索着同一个问题,这个问题也困扰了我整整一个月:如何才能让一个体系保持人性化?

走进基尔肯尼城堡,我感到旅途的疲惫袭来。这座堡垒在近千年的历史中几经易手,经历了无数次征服和危机,如今向所有想来参观的人敞开大门。

圣卡尼斯是海难幸存者的守护神——那些经历过巨大磨难并奇迹般幸存下来的人的守护神。从某种意义上说,这座塔本身就是我这个月以来一直在无意识追寻的那个问题的答案。

美国的问题不在于我们缺乏财富——我们拥有巨额财富——而在于我们让财富变得隐形,同时任由所有看得见的东西以某种方式衰败。我们颠倒了顺序。

正如罗伯特·萨尔丁和罗伯特·艾辛格所写,北爱尔兰和平进程之所以取得成功,部分原因在于各个社区有意识地将关注点从民族主义者和联合主义者之间的生死之争转移到能够达成妥协的地方性项目上。这是一种维护。共同解决显而易见的问题,为昔日的敌人创造了和解的空间,使他们能够像邻居一样和平共处。

当我在那座塔楼里开始哭泣时,我想一部分原因是精疲力竭,一部分原因是站在我家族的故乡,一部分原因是为家乡如今面临的种种挑战而感到悲伤,一部分原因是希望仍有许多人在努力重建那些重要的事物,还有一部分原因是我花了30天的时间,亲眼目睹人们努力让繁荣再次显现——建立那些看得见、摸得着、值得信赖的体系。

这是一份读者支持的刊物。如果您想接收最新文章并支持我的创作,请考虑成为付费订阅者。

感谢阅读。

德里克·汤普森对迈克尔·巴特尼克和本·卡尔森进行了一次有趣的采访。

《 华尔街日报》有一篇不错的文章,报道了目前正在构建的错综复杂的数据中心融资交易,这些交易涉及“私募股权”、“30家银行”和“投资级债券”,存在相当大的崩盘风险。

杰里迈亚·约翰逊的文章很有意思,他探讨了缺乏愿景的技术开发会是什么样子;克里斯托弗·黑尔的文章则谈到了硅谷一些人眼中想要扮演上帝的野心。

《The Cut》杂志上有一篇很有意思的文章,讲述了“上东区妈妈们”的反应。