Chainfeeds 導讀:

AI 和加密並不是自然契合的組合,但它們提供了彼此所缺失的能力:AI 增強可用性和智能決策,Crypto 賦予結構性信任與公平協調機制。它們的交匯處,正是 Web3 與機器智能融合的新起點。

文章來源:

https://chainofthought.xyz/p/mental-frameworks-for-ai-crypto

文章作者:

Teng Yan

觀點:

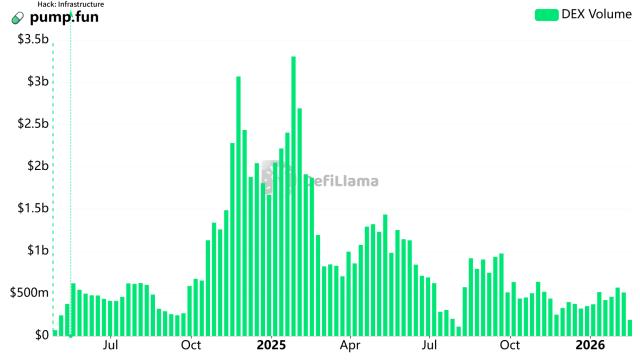

Teng Yan:在三個方向上,AI 正在快速形成初步應用勢能:1)交易代理:AI 能夠實時攝取鏈上與市場數據,捕捉價格差異並執行套利邏輯,適應快速變動的市場;2)安全與威脅監測:AI 代理能實時掃描鏈上活動,檢測釣魚攻擊或合約漏洞,成為一個不斷演化的鏈上防禦層;3)開發者協助工具:藉助語言模型,AI 已能自動撰寫、審計甚至優化 Solidity 智能合約代碼,極大加速部署速度並降低出錯率。這些工具不僅提高了開發效率,也讓新手更容易參與開發。整體來看,AI 正在成為推動加密領域下一輪用戶增長與開發效率提升的底層催化劑 —— 先從極客群體受益開始,逐漸滲透至普通用戶,最終重新定義鏈上交互體驗。隨著 AI 模型能力增強並逐漸擁有自主決策能力,許多早期只是學術討論的問題,正迅速成為現實挑戰。例如:誰擁有訓練數據?如何驗證模型輸出是否可信?在無人監督的系統中,如何確保行為不會偏離預期?這正是加密技術擅長解決的問題領域。加密世界中的核心原語正在成為 AI 合規性與可解釋性的關鍵支撐。例如,零知識證明(ZK)技術允許開發者證明某個模型在特定輸入下產生了指定輸出,而無需暴露數據本身;模型源驗證系統則通過多個節點之間的比對確認結果的一致性,從而防止中心化模型操控輸出;隱私計算協議(如 Nillion、Atoma)則能讓模型在加密數據上運行,保護用戶隱私又不影響訓練與推理能力;而 去中心化 AI 網絡 如 Bittensor 等,則以鏈上經濟激勵機制連接數據提供者、算力節點與訓練者,實現模型構建的開放協作與收益共享。當 AI 與加密技術交匯,不只是疊加,而是引發一系列二階效應(second-order effects)。例如,鏈上市場的自動化:我們開始看到機器之間直接交易、AI 代理自動交互智能合約的場景,價值流動無需人類介入;新型協作模式:藉助加密技術,多個節點可以共識模型訓練或任務執行,而不必依賴單點平臺;平臺信任遷移:過去依賴大型科技公司的模型與接口,未來將轉移至由鏈上驗證機制和加密經濟激勵支撐的協議與網絡。這背後最大的變化是信任體系的遷移。傳統 AI 系統默認信任平臺方(OpenAI、Google),而加密原生的 AI 則設計為可驗證、可歸屬、抗審查,構建出一種無需信任的 AI 交互結構。這種模式有可能重新定義開放計算、數據市場和自動化經濟。

內容來源