當 MicroStrategy 以 “比特幣公司” 之名市值突破千億美元,當 SharpLink 借殼上市狂購 16 萬枚以太坊股價單日暴漲 500%,美股市場正上演一場 “買幣即暴富” 的魔幻劇情。

從科技巨頭到傳統企業,越來越多上市公司將加密貨幣納入資產負債表,試圖複製 “幣股聯動” 的財富神話。與此同時,加密支付卡如雨後春筍般湧現,Crypto.com、Binance Card 等產品爭相打通鏈上資產與現實消費的通道,一場關於 “支付革命” 的資本競賽悄然展開。

這輪熱潮究竟是金融創新的破局之道,還是投機泡沫的又一次狂歡?當上市公司市值與加密貨幣價格深度捆綁,當支付工具成為鏈上生態的流量入口,我們看到的是去中心化金融的 “出圈” 勝利,還是傳統資本借加密敘事割韭菜的新套路?本文將從美股買幣策略的底層邏輯、加密支付卡的爆發動因、以及兩者背後的風險與機遇展開剖析,帶你看透這場加密與資本共舞的真實面貌。

美股買幣:財富密碼還是危險遊戲?

在資本市場的風雲變幻中,一種新的現象正吸引著眾人的目光 —— 買幣,竟然成為了美股上市公司拉抬股價的新策略。這一策略的興起,宛如一顆投入平靜湖面的石子,激起層層漣漪。而在這場買幣熱潮中,MicroStrategy 和 SharpLink 的案例尤為引人注目,它們就像兩座獨特的燈塔,照亮了這一新興領域的航道,同時也引發了諸多思考與爭議。

MicroStrategy:幣股融合的先驅者

在美股上市公司買幣的浪潮中,MicroStrategy 無疑是一位先驅者,它的成功經驗為其他公司提供了寶貴的借鑑。早在 2020 年,當加密貨幣還未像如今這樣廣泛受到關注時,MicroStrategy 就展現出了非凡的前瞻性,大膽地將比特幣納入自己的資產配置中。公司 CEO Michael Saylor 堅信比特幣是 “比美元更可靠的保值資產”,這一理念成為了 MicroStrategy 戰略轉型的基石。

MicroStrategy 的獨特玩法可以用 “可轉換債券 + 比特幣” 的組合來概括 ,這種創新的資本運作模式在當時的資本市場上獨樹一幟。首先,從融資角度來看,公司通過發行低利率可轉換債券來籌集資金,這一舉措堪稱精妙。自 2020 年起,MicroStrategy 多次發行此類債券,利率之低令人咋舌,甚至低至 0%,遠低於市場平均水平。以 2024 年 11 月為例,它成功發行了 26 億美元的可轉換債券,幾乎是以零成本獲得了大量現金。這些可轉換債券賦予投資者在未來以固定價格轉換為公司股票的權利,這對於投資者而言,相當於獲得了一個看漲期權,增加了投資的吸引力;而對於公司來說,則巧妙地以極低的成本充實了資金儲備。

籌集到資金後,MicroStrategy 毫不猶豫地將全部資金投入比特幣。公司通過多輪融資持續加倉比特幣,使得比特幣逐漸成為公司資產負債表的核心組成部分。這種對單一加密資產的堅定投入,體現了公司對加密貨幣市場的深度理解和強烈信心。在這個過程中,比特幣的價格走勢成為了影響公司資產價值的關鍵因素。

隨著比特幣價格從 2020 年的 1 萬美元一路飆升至 2025 年的 10 萬美元,MicroStrategy 啟動了一套強大的 “飛輪效應”。比特幣價格的大幅上漲,使得公司資產價值水漲船高,這一顯著變化吸引了更多投資者的目光,他們紛紛買入 MicroStrategy 的股票,推動股價持續攀升。而股票價格的上漲又進一步增強了公司的市場影響力和融資能力,使得 MicroStrategy 能夠以更高的估值再次發行債券或股票,從而籌集到更多資金用於購入比特幣。如此循環往復,形成了一個自我強化的資本循環,讓公司在資本市場上不斷壯大。

MicroStrategy 的成功不僅改變了自身的資產結構和市場地位,從一家普通的科技公司轉型為備受矚目的 “比特幣投資先鋒”,市值突破 1000 億美元 ,更是為其他美股公司提供了教科書式的範本。它向市場證明了,在合理的資本運作和正確的市場判斷下,投資加密貨幣可以成為提升公司市值和影響力的有效途徑,激發了眾多公司紛紛效仿,在美股市場掀起了一股買幣熱潮。

SharpLink:借殼買幣的新玩家

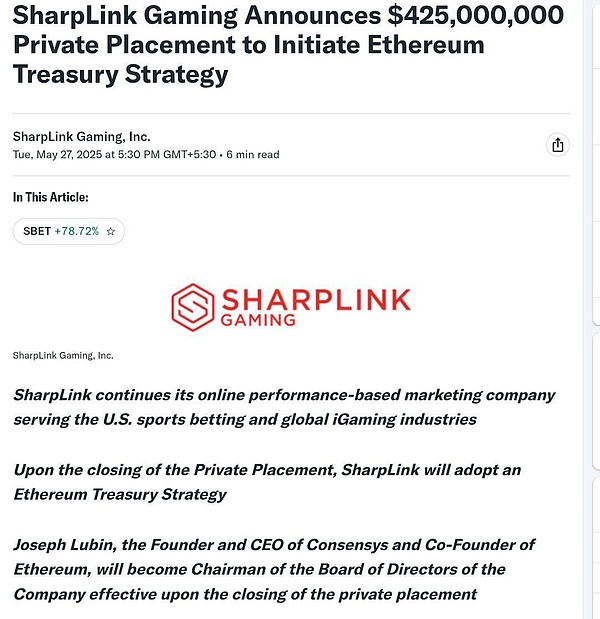

在 MicroStrategy 成功的示範效應下,市場上湧現出了眾多追隨者,#SharpLink Gaming(SBET)便是其中備受矚目的一位。它對 MicroStrategy 的玩法進行了創新優化,將目光聚焦於以太坊(#ETH),走出了一條獨特的 “借殼 + 買幣” 之路 ,在資本市場上掀起了一陣波瀾。

SharpLink 原本是一家在納斯達克艱難求生的小型博彩公司,在市場的洪流中苦苦掙扎,一度瀕臨退市邊緣。其股價曾低至令人咋舌的 1 美元以下,股東權益也嚴重不足,僅有不到 250 萬美元,合規壓力如同一座大山,壓得公司喘不過氣來。然而,就是這樣一家看似前途黯淡的公司,卻擁有一個令幣圈巨頭垂涎三尺的寶貴資源 —— 納斯達克的上市身份,這個 “殼” 成為了它命運轉折的關鍵。

2025 年 5 月,一場資本的盛宴在 SharpLink 身上上演。以太坊聯合創始人 Joe Lubin 領導的 ConsenSys 聯合多家加密領域風投公司,如 ParaFi Capital、Pantera Capital 等,強勢出手,通過一筆高達 4.25 億美元的私募股權投資(PIPE),主導了對 SharpLink 的收購。他們以每股 6.15 美元的價格發行了 6910 萬股新股,迅速掌控了 SharpLink 超過 90% 的控制權 。這一過程堪稱迅速而高效,省去了傳統 IPO 或 SPAC 所需要經歷的繁瑣流程,Joe Lubin 更是被任命為董事會主席。隨後,ConsenSys 明確表示將與 SharpLink 緊密合作,共同探索 “以太坊金庫策略”,一場圍繞以太坊的資本運作大戲正式拉開帷幕。

ConsenSys 計劃用這 4.25 億美元購入約 163,000 枚 ETH,試圖將 SharpLink 包裝成 “以太坊版 MicroStrategy”,並大力宣稱 ETH 是 “數字儲備資產”。這一敘事在資本市場上引發了強烈反響,就像一把火點燃了投資者的熱情。它不僅成功吸引了大量投機資金的湧入,為那些無法直接持有 ETH 的機構投資者提供了一個便捷的 “公開 ETH 代理”,使得他們能夠通過投資 SharpLink 間接參與到以太坊的市場中。

SharpLink 的 “魔法” 遠不止於此,其真正的威力體現在後續的飛輪效應上,這一效應可拆解為精妙的三步循環。第一步,低成本籌資。通過 PIPE,SharpLink 以每股 6.15 美元的價格輕鬆籌集到 4.25 億美元,與傳統的 IPO 或 SPAC 相比,這種方式就像是一條捷徑,無需經歷繁瑣的路演和嚴格的監管流程,大大降低了成本,讓公司能夠迅速獲得大量資金。

第二步,市場熱情推高股價。當 “以太坊版 MicroStrategy” 的故事在市場上傳播開來,投資者的熱情被徹底點燃,SharpLink 的股價如同火箭般迅速飆升。市場對其股票的追捧程度遠超想象,投資者們彷彿被一種無形的力量驅使,願意支付遠高於其 ETH 持倉淨值的價格,這種 “心理溢價” 使得 SharpLink 的市值在短時間內急劇膨脹,創造了資本市場的一個小奇蹟。此外,SharpLink 還計劃將這些 ETH 代幣質押,鎖定在以太坊網絡中,這樣一來,不僅能夠增加資產的安全性,還能額外賺取 3%-5% 的年化收益,為公司帶來了額外的收入來源。

第三步,循環再融資。隨著股價的大幅上漲,SharpLink 站在了一個新的起點上。以更高的股價再次發行股票,公司理論上可以籌集到更多的資金,進而買入更多的 ETH。如此循環往復,就像一個不斷加速的飛輪,公司的估值如同滾雪球般越滾越大,在資本市場上不斷擴張。

然而,在這場看似華麗的資本遊戲背後,卻隱藏著巨大的風險。SharpLink 的核心業務 —— 博彩營銷,在這場熱潮中幾乎被人遺忘,無人問津。4.25 億美元的 ETH 投資計劃與公司的基本面嚴重脫節,彷彿是一座建立在沙灘上的城堡,缺乏堅實的支撐。其股價的暴漲更多是由投機資金和加密敘事所推動,而並非基於公司實際業務的增長和盈利能力的提升。一旦市場情緒發生轉變,或者加密貨幣市場出現大幅波動,這個看似龐大的估值泡沫可能會瞬間破裂,給投資者帶來巨大的損失。

模仿者的困境與挑戰

在資本市場中,當一種策略展現出成功的曙光,模仿者往往蜂擁而至。買幣策略在美股市場的興起也不例外,眾多公司試圖複製 MicroStrategy 和 SharpLink 的成功路徑,期望藉此實現市值的騰飛。然而,現實卻給這些模仿者們潑了一盆冷水,讓他們深刻體會到,成功並非可以輕易複製,買幣策略背後隱藏著諸多困境與挑戰 。

GameStop 作為一家知名的遊戲零售巨頭,在資本市場上曾因散戶抱團大戰華爾街而聲名大噪 。2025 年 5 月 28 日,它也加入了買幣的行列,宣佈用 5.126 億美元購入 4710 枚比特幣,滿懷期待地想要複製 MicroStrategy 的輝煌。然而,市場的反應卻如同一記沉重的耳光。公告發布後,GameStop 的股價不但沒有上漲,反而下跌了 10.9% ,投資者對這一決策並不買賬。這一現象背後的原因值得深思。與 MicroStrategy 不同,GameStop 的核心業務是遊戲零售,比特幣投資與它的主營業務關聯性極低,難以形成協同效應。而且,市場對於 GameStop 的認知主要基於其零售業務,突然涉足加密貨幣領域,讓投資者感到困惑和不安,對公司的未來發展方向產生了疑慮。

盈喜集團(Addentax Group Corp,股票代碼 ATXG)的買幣計劃則更加激進,也更加令人擔憂。這家原本專注於紡織服裝業務的中國公司,在 2025 年 5 月 15 日宣佈計劃通過發行普通股的方式,購入 8000 枚比特幣和特朗普的 TRUMP 幣 。按照當時比特幣價格 108,000 美元計算,這一購買成本將高達 8 億美元以上。然而,盈喜集團的股票總市值僅為 450 萬美元左右,理論購幣成本竟然是公司市值的 100 倍以上 。這一懸殊的比例令人震驚,如此大規模的買幣計劃對於公司的財務狀況來說無疑是一個巨大的挑戰。一旦比特幣價格出現大幅下跌,公司的資產負債表將遭受重創,可能面臨嚴重的財務危機。而且,這種不顧自身實力和業務相關性的盲目跟風行為,也讓投資者對公司的決策能力產生質疑,進一步削弱了市場對公司的信心。

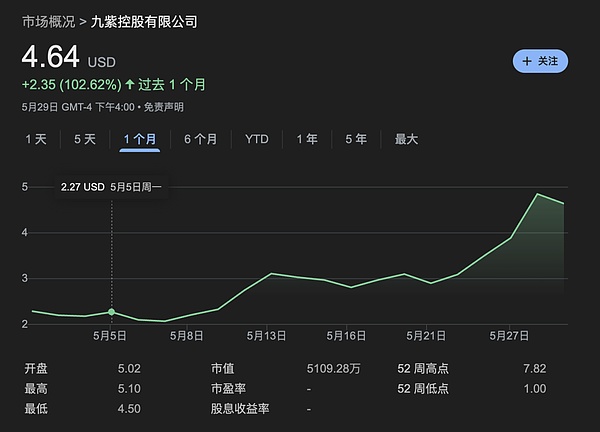

同樣來自中國的美股上市公司九紫控股(Jiuzi Holdings,股票代碼 JZXN)也未能免俗,加入了這場看似誘人的買幣熱潮 。該公司專注於新能源汽車零售,零售店主要分佈在中國的三線和四線城市。2025 年,它宣佈計劃在未來一年內購入 1000 枚比特幣,成本預計超過 1 億美元 。而此時,九紫控股在納斯達克的股票總市值僅 5000 萬美元左右 。與盈喜集團類似,九紫控股的買幣計劃與其新能源汽車零售的主營業務嚴重脫節,過高的買幣成本也給公司帶來了巨大的財務壓力。此外,新能源汽車行業本身就面臨著激烈的市場競爭和技術變革,公司將大量資金投入到加密貨幣領域,可能會影響到主營業務的發展,分散公司的資源和精力。

這些模仿者的案例表明,買幣策略並非適用於所有的美股上市公司,它不是一種通用的財富密碼 。對於許多公司來說,缺乏基本面支持的買幣行為,就像是在沙灘上建高樓,根基不穩。沒有堅實的業務基礎和盈利能力作為支撐,僅僅依靠買幣來提升市值,就如同鏡花水月,虛幻而不可靠。而且,加密貨幣市場的波動性極大,價格如同過山車一般起伏不定。一旦比特幣或其他加密貨幣價格下跌,那些盲目跟風買幣的公司將面臨巨大的資產減值風險,資產負債表將不堪重負,甚至可能陷入財務困境。過度依賴買幣策略,還可能導致公司忽視自身主營業務的發展,喪失核心競爭力,最終在市場的浪潮中被淘汰。

加密支付卡:支付新寵的崛起之路

在加密資產市場蓬勃發展的浪潮中,加密支付卡正逐漸嶄露頭角,成為行業內備受矚目的熱門業務 。從知名的中心化交易所,如幣安、Coinbase 和 Bitget,到加密基礎設施領域的 Onekey 錢包,眾多機構紛紛涉足這一賽道,試圖通過發行自家品牌的加密支付卡,搭建起加密資產與實體經濟之間的橋樑 。就連 DeFi 應用也不甘落後,積極謀劃著髮卡業務,例如去中心化穩定幣項目 Hope.money 推出了 HopeCard,Uniswap DAO 也對發行 VISA 卡展開了提案討論 。加密支付卡的迅速崛起,引發了人們的廣泛關注和深入思考,其背後究竟蘊含著怎樣的商業邏輯和發展潛力呢?

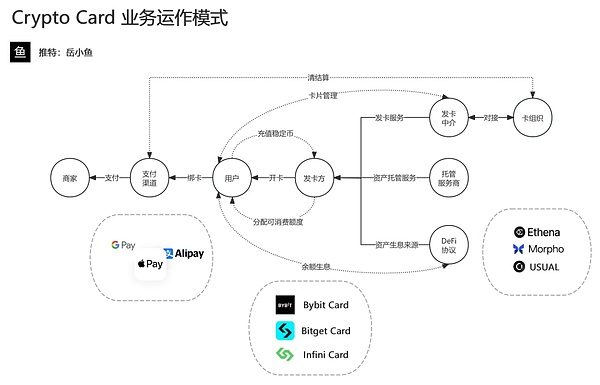

加密支付卡,本質上是連接加密貨幣生態與傳統支付網絡的一座橋樑,它的運作模式巧妙而複雜 。整個系統涉及多個關鍵參與方,包括用戶、髮卡方、託管服務商、支付渠道、商家以及卡組織等,各方相互協作,共同構建起一個完整的支付生態系統。用戶若想使用加密支付卡,首先需要向髮卡方提出申請,髮卡方則藉助髮卡中介與 Visa、Mastercard 等卡組織建立聯繫,完成卡片的發行工作。在這個過程中,託管服務商承擔著重要職責,負責管理用戶的加密貨幣資產,並可能通過合理的資金運作,將部分資金投入其他領域以獲取收益,從而形成一個閉環的資金管理體系。

當用戶使用加密支付卡進行消費時,整個支付流程實現了加密貨幣到法幣的實時轉換,高效而便捷 。具體而言,用戶在商家處刷卡消費,支付請求會通過支付渠道進行處理。系統會迅速從用戶的託管賬戶中扣除等值的加密貨幣,並將其轉換為法幣,最終完成向商家的支付。這一過程對於商家來說,與傳統銀行卡支付並無二致,能夠輕鬆接受;而對於用戶而言,則實現了直接使用數字資產進行日常消費的目標,打破了加密貨幣與現實消費之間的壁壘。

如今的加密支付卡產品已經廣泛集成了主流支付方式,進一步提升了用戶的使用便利性 。無論是 Google Pay、Apple Pay 等移動支付巨頭,還是支付寶等國內知名支付平臺,都與加密支付卡實現了深度融合。在市場上,湧現出了眾多備受關注的加密支付卡產品,如Crypto.com Visa Card、Binance Card、Bybit Card、Bitget Card 等,這些產品大多由大型加密貨幣交易所推出,憑藉著交易所的品牌影響力和用戶基礎,迅速獲得了市場的認可。在技術層面,一些髮卡商更是積極創新,整合了 Ethena、Morpho、USUAL 等 DeFi 協議,為用戶提供了資產增值服務,將支付與理財有機結合,構建起了一個從支付到理財的完整金融服務生態,滿足了用戶多樣化的金融需求。

從市場規模來看,加密支付卡展現出了巨大的發展潛力 。根據 The Brainy Insights 報告的數據,2023 年全球加密信用卡市場價值達到了 250 億美元,而預計到 2033 年,這一數字將飆升至超過 4000 億美元 。如此迅猛的增長態勢,吸引了眾多機構的目光,使得加密支付卡業務成為了一場激烈的增長亂斗的戰場。儘管對於單個協議而言,支付卡本身所帶來的利潤佔比可能相對有限,但從戰略層面來看,其在用戶獲取、生態建設和資金沉澱等方面卻擁有著極高的價值。交易所希望通過發行加密支付卡,吸引更多用戶,增強用戶粘性,進一步拓展自身的業務版圖;資管公司則將其視為資金管理的重要入口,通過加密支付卡實現資金的有效運作和增值;Web3 項目方也期望藉助加密支付卡,深化與用戶的關係,推動項目的發展和壯大。因此,儘管利潤微薄,各大機構仍然紛紛投入資源,積極佈局加密支付卡業務,以在這個充滿潛力的市場中搶佔先機。

加密支付卡湧現的背後邏輯

加密支付卡如雨後春筍般湧現,背後有著多維度的驅動因素,這些因素相互交織,共同塑造了這一新興市場的繁榮景象 。

從需求側來看,出金安全和新支付場景成為了推動加密支付卡需求大增的兩大關鍵因素 。在加密貨幣交易中,出金一直是一個令人頭疼的難題。以 C2C 出金模式為例,由於其交易的開放性和匿名性,很容易被不法分子利用進行洗錢以及發展黑灰產業務 。用戶在進行出金操作時,常常會遭遇 “躺槍” 而被凍卡的情況,這給他們帶來了極大的困擾和資金風險。據相關報道,許多用戶在網上分享自己的出金經歷,其中不乏因為出金問題導致資金被凍結,甚至面臨法律風險的案例。加密支付卡的出現,為這一難題提供了有效的解決方案。用戶只需將加密支付卡綁定常用的支付方式,就可以直接將加密貨幣用於日常消費,無需再擔心出金過程中的安全問題,實現了資金的安全流轉。

ChatGPT 等訂閱服務的興起,也為加密支付卡開闢了新的市場空間 。對於科技愛好者來說,體驗 GPT-4 等先進技術的強大功能是一種追求,但 OpenAI 不接受國內主流的信用卡與借記卡支付方式,這無疑給他們設置了一道障礙 。而加密支付卡的卡號大多以 4 或 5 開頭,隸屬於美國的卡組織,如 VISA、MasterCard 或運通等 ,能夠完美滿足 OpenAI 對於卡種的要求,成功化解了地域限制的尷尬 。用戶可以輕鬆地將加密貨幣轉換成美金,完成對 GPT-4 Plus 會員的訂閱充值。加密支付卡還支持國外電商平臺的海淘購物,如亞馬遜、ebay、Shopee 等,以及其他軟件的訂閱,像 Midjourney、Netflix 等 。隨著疫情的結束,跨國消費場景逐漸增多,加密支付卡憑藉其便捷性,成為了有跨國消費需求用戶的理想選擇。

在監管套利方面,加密支付卡也展現出了獨特的優勢 。從地域分佈來看,支付結算商大多集中在歐洲地區,這主要是因為歐洲各國的加密貨幣採用率較高,平均超過 10%,尤其是在年輕人群體和金融科技活躍區域,加密貨幣的接受度更高 。消費者對靈活支付方式的偏好,以及穩定幣生態的不斷擴張,使得加密支付卡成為連接傳統金融與 Web3 世界的重要橋樑 。在一些國家,銀行系統性風險較高,使用加密支付卡可以幫助人們規避這些風險,實現更靈活的金融服務 。在稅務層面,加密支付卡將加密資產直接通過渠道變現的過程,在一定程度上避免了一些交易過程中的稅務徵收,這也吸引了部分用戶選擇使用加密支付卡 。然而,這種監管套利的模式並非長久之計,隨著歐美等國家和地區加快推進和實施加密市場相關法案,如歐盟的 MiCA 要求相關業務公司在歐盟成員國內申請合規牌照,並對服務範圍加以限制,加密支付卡的監管環境將日益嚴格,這種灰色地帶的操作空間將逐漸縮小 。

商業模式的創新也是加密支付卡湧現的重要原因 。在結算側,加密支付卡呈現出多元化的運作形態,其中以穩定幣 - 消費額度的信用卡 / 預付卡形式最為常見 。用戶在使用時,需要先向賬戶內充值穩定幣,卡內的消費額度相應增加,然後即可憑藉該額度進行各類消費 。在這個過程中,髮卡機構通過匯率差、手續費等方式獲取收入 。例如,在加密貨幣與法幣轉換過程中,髮卡方一般會收取 0.5% - 1% 的手續費,而用戶充值過程中產生的充值費用,也成為了支付卡業務重要的收入來源之一 。在鏈上,一些支付卡積極與 DeFi 協議相融合,將用戶卡內的閒置資金引入收益生成機制 。以 Infini 與 Morpho 等 DeFi 協議集成為例,它能夠將用戶未消費的穩定幣餘額自動部署到收益協議中,讓用戶在消費的同時獲得鏈上收益 。這種創新模式不僅為髮卡方開闢了新的盈利渠道,使其能從傳統支付渠道和 DeFi 生息中獲得雙重收益,也為用戶提供了傳統銀行卡無法比擬的資產增值服務,滿足了用戶多樣化的金融需求,進一步推動了加密支付卡的發展 。

未來展望:機遇與風險並存

展望未來,加密支付卡有望從單純的支付工具逐步演變為綜合性的生態入口 ,這一轉變蘊含著巨大的發展潛力,但也伴隨著諸多風險與挑戰。

從積極的一面來看,隨著區塊鏈技術的不斷成熟和加密貨幣市場的持續發展,加密支付卡將在推動區塊鏈技術大規模應用方面發揮關鍵作用 。它能夠讓鏈上資產直接融入現實消費場景,極大地縮短用戶進入 Web3 世界的路徑 。對於傳統金融世界的用戶而言,以往若想參與加密市場,需要經歷繁瑣的流程,而加密支付卡的出現,讓他們可以輕鬆地使用加密資產,實現了鏈下與鏈上的快速打通 。

交易所和 DeFi 平臺也敏銳地捕捉到了加密支付卡的價值,積極推動其普及 。通過將加密支付卡與業務運營有機結合,這些平臺能夠創新延伸協議功能,創造更多的盈利點 。例如,支付卡用戶在消費時可能會獲得平臺積分或代幣獎勵,這些獎勵可以進一步用於鏈上投資、DeFi 挖礦或其他生態服務,從而形成一個良性的用戶與平臺之間的正向反饋循環 。這種創新模式不僅能夠吸引更多新用戶入場,還能增強用戶對平臺的粘性和忠誠度 。

新用戶在接觸 Web3 時,可以先通過使用加密支付卡進行消費,逐漸熟悉加密貨幣的使用方式和優勢,然後再逐步深入鏈上生態 。這種 “消費驅動” 的用戶引導方式,有望成為 Web3 吸引流量的主流策略 。隨著用戶數量的不斷增加和使用場景的日益豐富,加密支付卡將成為連接傳統金融與 Web3 世界的重要橋樑,推動整個行業的發展和壯大 。

然而,加密支付卡的發展並非一帆風順,它面臨著諸多嚴峻的挑戰 。合規問題是擺在加密支付卡面前的首要難題 。由於加密貨幣市場的特殊性,監管機構對其態度較為謹慎,相關法律法規尚不完善 。不同國家和地區對加密支付卡的監管政策存在差異,這使得髮卡機構在全球範圍內開展業務時面臨著複雜的合規環境 。一旦違反監管規定,髮卡機構可能會面臨鉅額罰款、業務受限甚至關閉等嚴重後果 。

市場競爭的激烈程度也給加密支付卡的發展帶來了壓力 。隨著越來越多的機構湧入加密支付卡市場,競爭日益白熱化 。各大發卡機構不僅要在產品功能、用戶體驗上進行創新和優化,還要在價格、服務等方面展開激烈角逐 。在這種情況下,一些實力較弱的髮卡機構可能會在競爭中被淘汰,市場格局也將面臨重新洗牌 。

技術風險同樣不容忽視 。區塊鏈技術雖然具有諸多優勢,但仍然存在性能瓶頸和安全隱患 。例如,交易處理速度慢、網絡擁堵等問題可能會影響用戶的支付體驗;而黑客攻擊、數據洩露等安全事件則可能導致用戶資產受損,嚴重損害加密支付卡的聲譽和用戶信任 。因此,髮卡機構需要不斷加大技術研發投入,提高系統的安全性和穩定性,以應對各種技術風險 。

結語:理性看待金融創新

美股上市公司買幣策略和加密支付卡的湧現,無疑是當前金融領域的兩大熱點現象,它們為市場帶來了新的活力和機遇,但也伴隨著不容忽視的風險。買幣策略雖為部分公司帶來了市值的提升,卻並非適用於所有企業,缺乏基本面支撐的買幣行為猶如空中樓閣,隨時可能因市場波動而崩塌。

加密支付卡作為連接加密世界與傳統金融的橋樑,展現出巨大的發展潛力,然而合規問題、市場競爭和技術風險等挑戰也如影隨形。在這個充滿變革的時代,投資者和市場參與者需保持理性和冷靜,深入瞭解這些新興趨勢背後的邏輯和風險,審慎做出決策。唯有如此,才能在金融創新的浪潮中,抓住機遇,規避風險,實現穩健的發展 。