全球第二大穩定幣巨頭 Circle 今晚即將在紐交所上市並開啟交易,這是繼 2021 年的美國最大加密貨幣交易平臺 Coinbase 之後,加密貨幣行業誕生的第二大原生美股上市公司。4 年前,Coinbase 的上市迎來了比特幣的巔峰時刻,而 4 年後,恰好是加密貨幣一輪牛熊週期的時間,Circle 的上市讓大家看到加密貨幣的全新敘事——穩定幣。

簡單來說,穩定幣就是美元的代幣化,同時價值錨定美元,1 代幣=1 美元。具體關於穩定幣的詳細解讀可以看《關於穩定幣,美聯儲在 3 年前就搞明白了》。

穩定幣,以及其背後引申出的 RWA(現實世界資產上鍊)的概念,自今年年初就明顯不同於往年,美國穩定幣政策和中國香港穩定幣政策的利好,疊加以華爾街巨擘貝萊德為代表的華爾街對 RWA 項目的關注,以及一眾老錢進軍穩定幣的現狀,讓 RWA 和穩定幣概念迅速出圈。早先沒有那麼被看好的 Circle,在貝萊德和木頭姐 Cathie Wood 爭先恐後搶購 IPO 份額的加持下,IPO 估值一漲再漲,從 54 億美元,漲到了現在 70 億美元左右。

比特幣白皮書上,對比特幣的定義是:一種點對點的電子現金系統。但現在的比特幣,早已成為金融商品,不會有人用比特幣做支付,唯一能被用於點對點的電子現金系統的,現在唯一隻有穩定幣可以,這才是穩定幣真正的想象空間。

而 Jeremy Allarie,Circle 的創始人,在 7 年前,就看到了這一切。

以下是律動 BlockBeats 對 Jeremy 的自述整理。

Web 1.0 時代的「賣鏟人」

1990 年,我開始接觸互聯網,真正讓我產生興趣的是親身體驗到了開放網絡、分佈式系統、去中心化架構、開放協議和開源軟件的力量,我常常把這些稱為「互聯網的 DNA」。

那段時間我也在關注蘇聯解體的過程,對這種結構性變革深感震撼,同時開始深入鑽研技術,越來越相信:互聯網將會改變世界。

到了 1994 年,第一個圖形化網頁瀏覽器技術問世。當時我一下子意識到,我們終於擁有一種軟件,可以把內容、應用、各種東西在網頁中展示出來,這就催生了「Web 作為應用平臺」的概念。

於是,我和我的哥哥以及一些夥伴共同創立了 Allaire 公司,推出了 ColdFusion,它是第一個商業化的網頁編程語言。

當時雖然有 Perl,還有人會在 Web 服務器上用 C 語言寫動態頁面邏輯,但 ColdFusion 真正把網頁應用開發變得簡單易用——只要你有一個點子和大約一千美元,你就可以用它做出一個可在瀏覽器中交互使用的網頁應用。

在 1995 年,這已經是一個很大的突破,隨著網站、電商、在線內容的興起,我們搭上了這股浪潮。Allaire 也開發出了一整套工具,全世界有數百萬開發者在用我們的軟件。

隨著市場不斷成熟,我們在 1999 年初將公司成功上市。

當時有點「另類」,因為我們是盈利上市的——那可是在互聯網泡沫時期,大部分公司在上市時都是虧損狀態。但我們更像是互聯網 1.0 時代的「賣鏟人」,為整個行業提供基礎工具。

上市後,我們與 Macromedia 合併,後者當時也是打造互聯網和內容開發工具的巨頭。我在合併後出任這家新公司的 CTO,並開始推動 Flash 的應用發展。它當時是一款非常強大的軟件,可以讓網頁實現更復雜的多媒體呈現和交互體驗。

「沙發上的政治經濟學家」掉進加密兔子洞

回到我最初接觸互聯網的契機,我原本是在研究國際政治經濟,關注的是各類經濟體制、政治制度的比較,非常感興趣的是國際經濟體系這些宏觀議題。然後我因為互聯網而興奮起來,被這些開放網絡所帶來的信息傳遞與軟件分發方式的變革深深吸引。

在 Macromedia 時期,早在 2002 年 3 月(是的,是 2002,不是 2022),我們就在 Flash Player 中加入了無縫播放視頻的能力,讓視頻播放在互聯網上變得無處不在。

第一次,任何人都能輕鬆地把視頻嵌入瀏覽器裡。YouTube 的爆發就是建立在這項技術之上——它最早就是基於 Flash Player 實現的。

後來我又創辦了一家公司叫 Brightcove。Brightcove 的理念,依舊是基於互聯網的底層基因:開放網絡、開放協議、分佈式系統。

我當時的想法是——能不能讓任何公司、任何媒體組織都能直接在互聯網上發佈視頻和電視內容?要知道那可是 2004 年,才剛開始有寬帶、剛開始有 Wi-Fi,還沒有智能手機,但人們已經在談「聯網設備」的未來了。

很清晰的一點是,我看得見未來是會出現大量聯網設備,有 Wi-Fi、有移動寬帶,視頻傳播將被徹底解放。

所以我們打造了一個在線視頻分發系統——可以理解為「在線電視平臺」。

這是對互聯網能力的一次延伸:越來越豐富,越來越真實地實現了當年 Web 1.0 人們所想象的東西,在 Web 2.0 時代終於成真,而 Brightcove 的業務也很成功,最終在 2012 年初成功上市。

為何創辦 Circle?

2008 年金融危機發生時,激發了我內心早年學術時期的思考,我變成了一個「沙發上的政治經濟學家」,瘋狂閱讀各種關於貨幣本質、中央銀行、國際貨幣體系、部分準備金制度的資料。我一邊想「這是怎麼回事?」也開始思考有沒有更好的貨幣體系?有沒有一種更好的方式構建國際金融體系?

當然,這不是那種你一覺醒來說「我要創辦一家顛覆全球貨幣系統的公司」的事情。當時是 2009、2010 年,那會兒並沒有現實可行的路徑去實現這些,只是我在不斷鑽研而已。

但到了 2012 年,也就是 Brightcove 上市不久,我接觸到了加密貨幣,從此一頭扎進了這個兔子洞。

我本身是做技術和產品出身的人,從技術角度切入這個領域後,我看到了一些令人震撼的事:這是一次真正的技術突破。

有些計算機科學難題被解決了,而且這些解決方案極具力量。第一次,我在筆記本電腦上同步了比特幣區塊鏈,並通過它完成了一筆點對點的交易——直接在互聯網上,完全依賴開放協議完成的交易。那一刻對我來說就像是 Mosaic 瀏覽器第一次打開網頁的時刻——我心想,「我的天啊,這才是真正缺失的互聯網基礎設施!」

接下來,我和我的聯合創始人越研究越深入,特別是在當時的技術社區中,我們接觸到很多人都在討論:

除了比特幣之外,是否還可以在這類網絡上發行其它類型的數字資產?今天我們稱之為「代幣」或「數字資產」。而我本身之前做過虛擬機、編程語言開發等工作,所以也很自然地參與到討論中:

怎樣讓這些數字資產具備「可編程性」?

怎樣實現「可編程貨幣」?

怎樣構建智能合約?

那時候這些東西還只是餐巾紙上的構想,有些白皮書剛剛出現,但我們非常明確知道這些都會實現,只是時間問題而已。

於是我們將所有這些想法與另一個問題結合起來:如何構建一個更安全、更開放的金融系統?這些思考交匯在一起,成為我腦中唯一在想的事情,我幾乎變得痴迷,最後便決定創辦 Circle。

我們的初衷是能否為「金錢」創建一個類似 HTTP 的協議?能不能打造一種適用於美元的互聯網開放協議?這個協議是開放的、可編程的等等。

這就是我們十年前的構想,如今它已經成真,並且已經成為加密領域真正的「殺手級應用」。雖然構建這個體系花了很長時間,但現在它已經有了相當的規模,儘管依然處在早期階段。

USDC 的崛起之路

2018 年春天,加密市場經歷了一次大幅回調,隨後整個行業陷入了嚴重的寒冬,幾乎整個市場都大幅下跌。我們當時那些原本能帶來營收和利潤的產品,要麼變成了勉強收支平衡,要麼開始虧損,於是我們開始以極快的速度燒錢。

到了 2019 年,也就是那一輪寒冬的最深處,融資變得異常困難。同時,我們的運營成本已經失控,現金也快要燒光了——如果我們不採取行動,就會面臨破產。

也正是在這個時候,我們在 2018 年 10 月正式上線了 USDC。

一場豪賭

2019 年 DeFi 協議開始大規模接入 USDC,市場也出現了早期的 PMF。雖然那時候市場依舊波動巨大,但技術層面上,以太坊已經成熟到可以真正支撐這些用例了,有了 MetaMask、也有其他相關產品,開發者終於可以開始真正使用這些工具。

儘管當時交易量還很小,但開發者社區對 USDC 的接受度非常高。我們看到了這一點,也意識到這就是我們公司最初的願景,這就是我們的核心,這才是我們真正想做的。

於是,在極短的時間內,我們迅速出售了三項業務——賣掉了 Poloniex 交易所、賣掉了 Circle Trade 場外交易業務、賣掉了面向散戶的 Circle Invest 產品,同時也關閉並清算了我們曾經推出的支付應用。

通過出售這些資產,我們獲得了緊急所需的資金,並對公司進行了徹底重組。一部分員工被轉移到這些被剝離出去的業務中,公司整體進行了大刀闊斧的調整。

到了 2019 年秋天,我們再次處在瀕臨破產的邊緣,但與此同時,USDC 在市場上開始顯現出早期的生命力。於是我們做出決定——全力押注 USDC,我們決定將全部精力投入進去,圍繞它構建完整的平臺,推動它的廣泛採用。

這相當於是一次「豪賭公司」的決定,當時 USDC 本身還沒有帶來任何收入,甚至整個公司基本沒有什麼收入。但我當時非常堅定地相信,穩定幣的時代已經到來,它們最終會成為全球貨幣體系的核心組成部分,而且穩定幣就是在互聯網時代最適合的貨幣架構。

我們當時擁有了正確的產品,只要我們堅持,就一定能找到正確的路徑、做出有價值的東西。所以我們拼盡全力去推進它。

這是 USDC 發展中的第一個真正的重大挑戰。雖然我們之前也遇到過很多難關,但這個時刻是整個公司存亡的關鍵時刻。雖然 USDC 那時已經有了早期增長勢頭,但它還不足以支撐一家規模化的公司。

我們把公司所有資源都轉向 USDC,把所有資金都押在這上面。我記得非常清楚,我們在 2020 年 1 月正式宣佈這一戰略,當時 Circle 官網的首頁徹底改版,變成了一個巨大的廣告牌,宣傳「穩定幣是國際金融體系的未來」。頁面上唯一的操作按鈕就是:「獲取 USDC」。就這一項,其他所有功能都被移除了。

接著在 2020 年 3 月 10 日,我們發佈了 Circle 平臺升級,全面升級了 USDC 的賬戶體系,並推出了一整套新 API,方便開發者將銀行、銀行卡等支付系統無縫接入,實現 USDC 的入金與出金操作,整個平臺都是圍繞 USDC 構建的。

而僅僅三天後的 3 月 13 日,全球因為新冠疫情進入封鎖狀態。有趣的是,其實在我們正式發佈前的 2020 年 2 月,USDC 就已經開始增長了。我認為這是因為亞洲市場的用戶已經意識到疫情的嚴重性,開始提前做出反應。

那段時間發生了一種非常複雜的交織現象:很多人出於對本國金融體系的不信任,開始將資金轉入數字美元;與此同時,各國政府也陸續出臺大規模緊急刺激政策,試圖向市場注入流動性,以防止經濟陷入「大蕭條」。

於是你看到,全球範圍內出現了高度協調的超級寬鬆政策,導致大量資金湧入市場。人們拿著政府發的補貼支票坐在家裡,開始思考「我該怎麼用這些錢?」

那一時期,全球也經歷了一個巨大的轉折——全社會的數字化進程突然加速。

元宇宙的概念就是從那個時間點開始流行的,人們一夜之間全都「線上化」。所有數字產品都迎來了爆發性增長。從 Zoom(幾乎成了那個時期的代表性公司),到居家健身的 Peloton,再到電商、線上零售、數字支付、線上市場——幾乎每一個數字類產業都在那個階段迎來了五年級別的增長提速。

與此同時,區塊鏈技術的採用和數字資產市場也同樣進入了爆發階段。

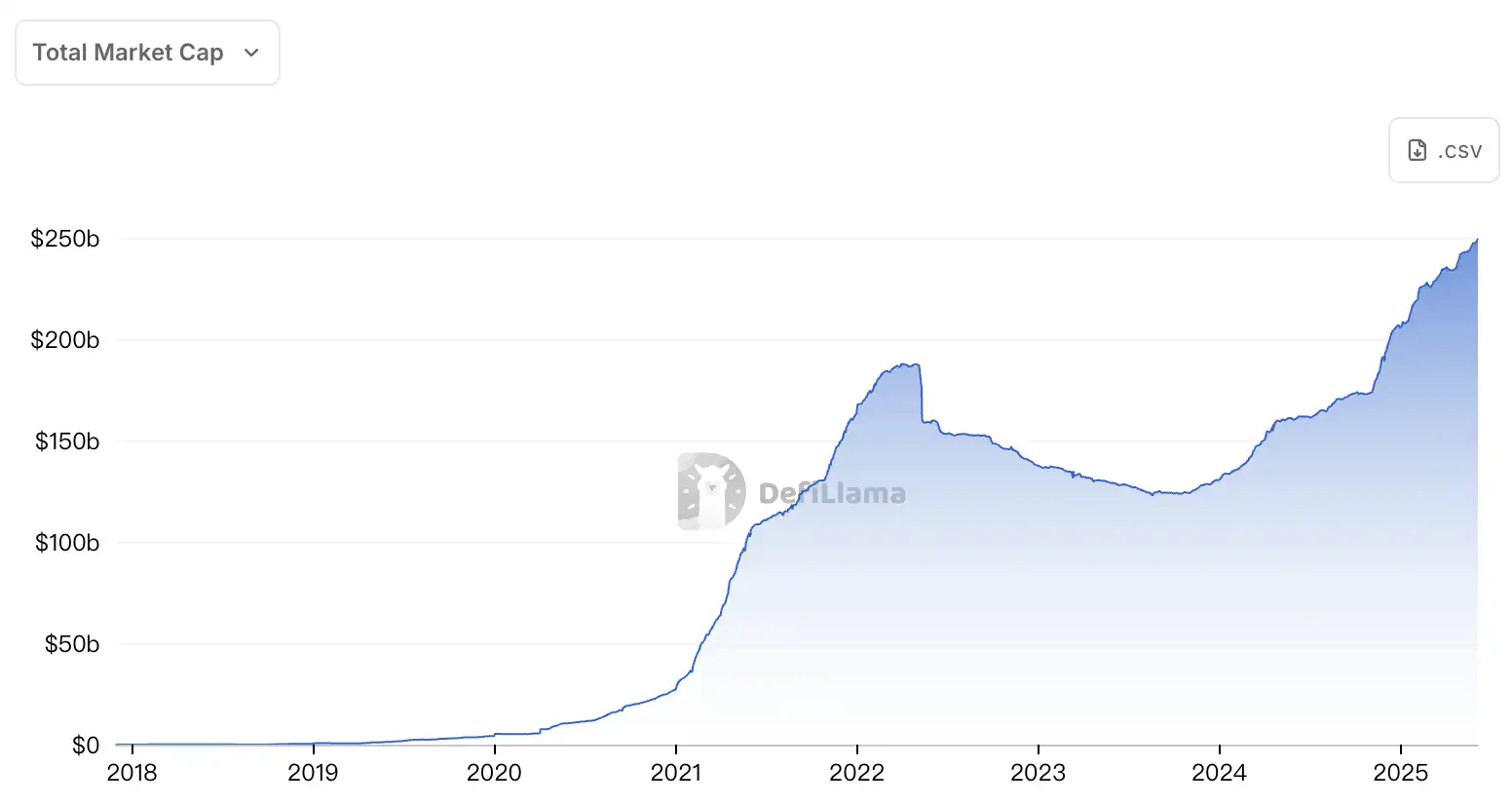

2020 年夏天被稱為「DeFi 之夏」,USDC 也從 2020 年初的 4 億美元流通量,在一年內飆升至 400 億美元,可以說是劇烈、爆炸式的增長。

穩定幣普及的前提

這些年來,甚至可以說就在一兩年前,人們還經常在問:「這個東西要怎麼才能實現真正的大規模普及?」而我過去一貫的回答是:我們需要解決三個關鍵問題。當然這裡的「我們」不只是指 Circle,而是整個行業,需要大家共同努力去推動。

第一個問題是基礎設施,也就是區塊鏈網絡本身。

我對區塊鏈網絡的思考模型是:它們就像是「互聯網的操作系統」。我們需要的是性能更高、吞吐量更強的操作系統型區塊鏈網絡。過去這幾年,這方面已經取得了很大進步。我們現在已經步入「第三代區塊鏈網絡」時代——即高性能的 Layer1 公鏈,以及 Layer2 擴展網絡。

這意味著可以實現更高的交易吞吐量,而且單筆交易的成本極低,可能低於一分錢,甚至不到一美分。

Coinbase CEO Brian Armstrong 之前也說「交易時間低於一秒、成本低於一美分」,現在我們確實已經基本實現了這種狀態。這些高性能網絡的進展,也正在推動整個生態增長。因為你降低了單位成本、邊際成本,同時提高了交易速度——這就像是從撥號上網時代進入了寬帶互聯網,從 Web1.0 到 Web2.0 的躍遷。

第二個問題是網絡效應。像 USDC 這樣的穩定幣,其實就是一種網絡型產品平臺,開發者會基於它來構建應用。接入的應用越多,整個網絡的實用性就越強,擁有穩定幣的用戶越多,網絡的效用也越大,這樣就會形成正向循環。

到了一定階段,開發者甚至會意識到,如果我做的產品不支持 USDC,那我可能在競爭中就已經落後了。所以說當基礎設施升級完成之後,這種用戶與開發者之間的網絡效應就開始真正發揮作用了。

接著是第三個問題,也是所謂的「可用性」改善,這其實也與基礎設施升級密切相關。還記得兩三年前,如果想使用穩定幣,要先去某個平臺購買,再安裝瀏覽器插件錢包,為了能用錢包,還得先買以太坊,支付昂貴的手續費,然後再把 ETH 轉到自己的自託管錢包中,全程七八分鐘不說,還特別麻煩,整個流程可以說是完全不符合常理。

那時候如果有人說「誰會願意用這玩意兒?」其實完全可以理解。

但現在你可以直接通過網頁界面或者手機 App 進入錢包系統,整個體驗就像註冊 WhatsApp 一樣,可能只需要一個手機號、一個面部識別或者生物識別碼,不需要記助記詞,不需要搞一堆複雜的設置。

所有這些變化疊加起來,正在形成一個良好的使用環境,使得穩定幣變得更易於被接受和使用。

最後一個終極關卡是政府監管。

最令人振奮的是,現在全球範圍內,從日本、中國香港、新加坡,到整個歐洲、英國、阿聯酋,再到美國,幾乎所有主要法域都在陸續推出相關法律,將穩定幣明確為合法的電子貨幣,並將其納入正式的金融體系。

這些法律一旦落實,穩定幣的使用就會從早期的加密原住民,擴展到更廣泛的普通人群。所以我們認為,到 2025 年底,穩定幣很可能會成為全球金融系統中廣泛合法整合的一部分。

當然,我們也要清醒地認識到,這一切還處在非常早期的階段。你可以用 Geoffrey Moore 提出的「跨越鴻溝」理論來看現在的狀態:我們就像是正在空中躍過那道「鴻溝」的過程當中,還沒有真正落地,也仍有可能失敗、墜落。但我相信,我們會跳過去。

我們可以看到越來越多我稱之為「FinTech 友好型銀行」,或者說「新興數字銀行(neobank)」的機構,開始原生地支持穩定幣的使用。比如拉美的 NuBank、歐洲的 Revolut,或者像 Robinhood 這樣的券商類應用。

當然也包括那些大型加密公司,比如 Coinbase 和 Binance,這兩家加起來擁有超過 4 億用戶,從某種程度上說,它們其實已經變成了「金融超級應用」:你可以在裡面存餘額、領取工資、綁定卡片進行消費,獲取和使用 USDC 的流程也變得非常順暢。

我們確實正在看到一種趨勢——人們開始把「美元」作為一種儲值單位,但它的底層形式其實是 USDC。

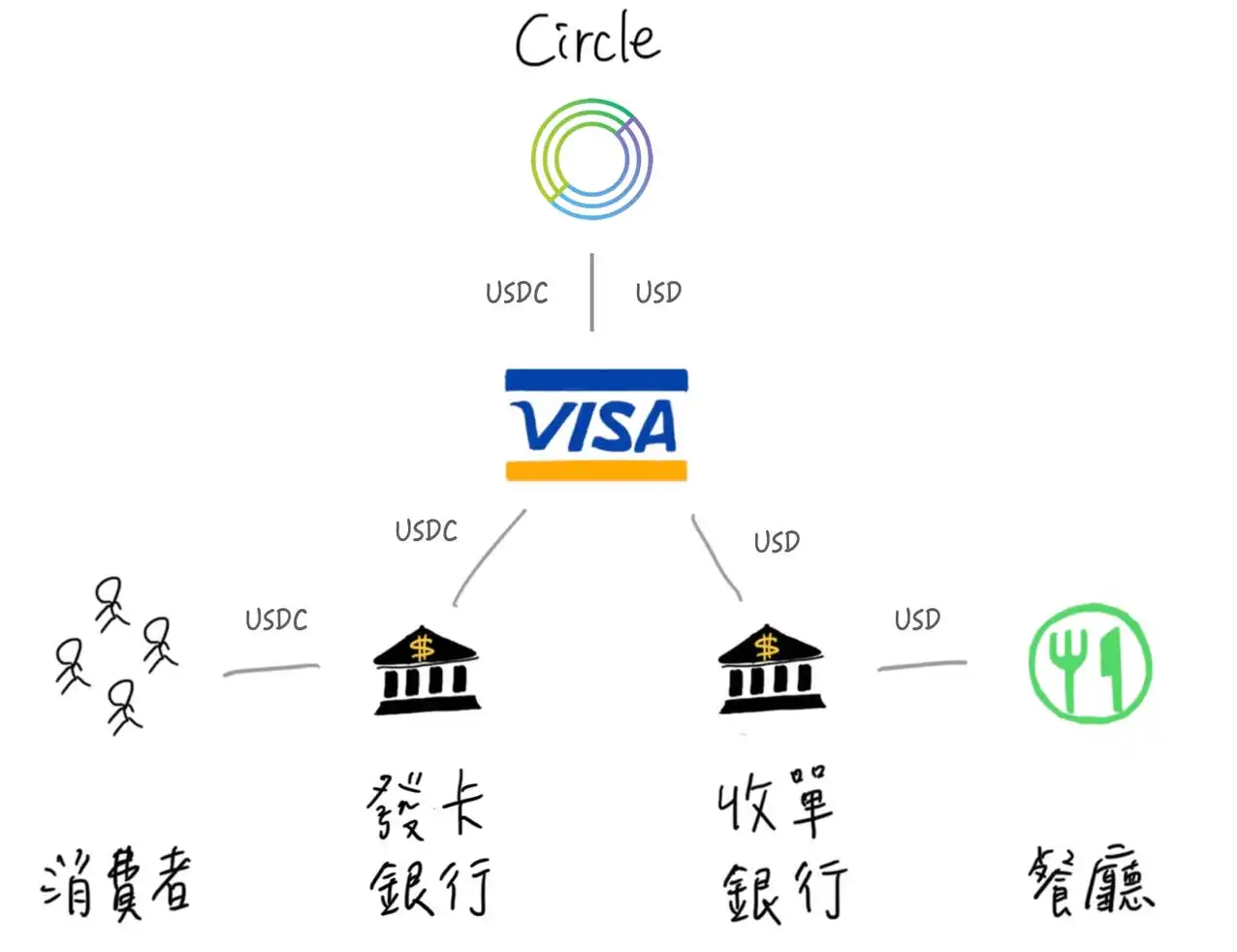

而且現在我們已經在和 Visa 和 MasterCard 展開合作,他們都有項目允許卡片發行機構發行這樣一種卡片:表面上是 Visa 或 MasterCard,但實際消費時使用的是穩定幣,比如 USDC。

這種模式已經在新興市場大量湧現,用戶通過新銀行風格的數字錢包 App 獲得一張實體或虛擬卡,這張卡綁定的是他們的穩定幣餘額。因為很多人希望持有美元,而這些卡讓他們可以繼續在傳統的卡網絡中消費,只不過後臺清算的方式變成了 USDC。

甚至對於這些卡片發行機構來說,他們向 Visa 或 MasterCard 支付的清算資金,現在也可以直接通過 USDC 來完成。也就是說,USDC 實際上已經被用作金融機構與卡網絡之間的清算通道了,這本身就很有意思。

與此同時,我們還看到另一邊也在發生一些變化——就是商戶收單方也開始加入進來,像 Worldpay、Checkout.com、Nuvei、Stripe 這些公司,正在為商戶端提供以 USDC 結算的選項。

今年年初我們看到一個非常酷的例子:Stripe 聯合創始人 John Collison 在他們一年一度的大會上,像往年那樣做了一個「壓軸發佈」,他的原話差不多是:「加密回來了,不過這次不是比特幣,而是 USDC,是穩定幣。」

他當場演示了 Stripe Checkout 產品中的新功能——這個產品允許商戶把 Stripe 的支付入口直接嵌入到自己的網站或 App 中。在演示中,USDC 作為支付方式已經與信用卡並列顯示,商戶可以選擇接收 USDC。

Collison 在臺上很興奮地展示了整個流程,還說:「這才是支付該有的樣子。」演示裡他們用的是 Solana 網絡,結算是實時到賬,手續費也非常低。

隨著穩定幣法律地位的逐漸明確,會有越來越多的金融機構將其視作基礎清算層。

比如一個商戶可能會說:「我願意收 USDC,因為我能立刻收到錢,還能省下手續費,對我來說是更好的選擇。」

而在用戶這一側,也有越來越多類型的終端產品湧現——不論是傳統銀行、新興數字銀行,還是加密超級 App,它們都在打造一種無縫式體驗,讓用戶只需掃一掃二維碼就能完成支付。

還有一件今年早些時候我在推特上提到的大事:iOS 已經開始開放 NFC 給第三方錢包使用。這意味著,Web3 錢包未來有可能支持「刷手機」支付(Tap to Pay),用戶可以直接用手機中裝有 USDC 的錢包,在實體商戶終端完成支付。

當然,實現這個還需要多方配合,比如支付處理商(Processor)、收單機構(Acquirer)要支持鏈上交易,錢包開發方要在產品中集成 NFC 功能,還得通過 Apple 的審批。

不過這些都已經在規劃中,預計在 2025 年就能看到更大規模的落地,這確實是一個令人期待的發展。

政策環境利好不斷

Circle 創立的第一天起的理念就是要站在傳統金融體系與區塊鏈新世界之間的交匯點上,而要做到這一點,美國政府早在 2013 年 3 月就已經明確了法律立場:

如果你是一家同時連接銀行體系和虛擬貨幣世界的公司,那你就屬於「電子貨幣傳輸機構」(money transmitter),你就必須向聯邦登記,必須有一套完整的反洗錢程序,並且要在每一個有相關法律要求的州申請許可證。

我們是第一家在加密行業中,從起步到取得全套合規許可的公司,我們是第一家在歐洲獲得電子貨幣機構(EMI)許可證的加密公司,也是第一家在紐約拿到所謂「BitLicense」的公司——這是第一個專門針對加密行業設立的監管牌照。在那之後將近一年,只有我們一家持有這個牌照。

我們始終堅持「監管優先」的理念,始終選擇走「正門」路線,確保我們有良好且穩健的合規體系。順帶一提,正是因為有了這樣的合規基礎,我們才能實現另一個關鍵目標:流動性。

什麼是流動性?就是你可以真正地創建和贖回穩定幣,可以連接真實的銀行賬戶,用法幣購買和贖回穩定幣。如果你是一家可疑的離岸公司,沒人願意給你開銀行賬戶,那你根本做不到這些。你甚至都不知道你的銀行在哪兒。

我們是第一家建立起高質量銀行合作關係的公司,也引入了像 Coinbase 這樣的戰略合作伙伴,在零售端大規模分發 USDC,讓任何一個有銀行賬戶的普通用戶都能輕鬆買入和贖回 USDC。我們還提供機構級的服務。也就是說,從透明度、合規性、監管框架,到實際的流動性,我們都做到了。

在技術創新層面,我們也一直在探索協議本身還能做什麼。我們把 USDC 看作是一個穩定幣網絡協議,並一直在思考如何與開發者合作,推動它的集成與應用。這些基本原則,是我們能走到今天的根本原因,我們仍在不斷構建,不只是面向美國市場。

在支付型穩定幣方面,美國各方其實已經做了大量工作,《支付穩定幣法案》在我看來已經相當成熟,眾議院有兩黨支持,參議院的領導層也有積極參與。我們也看到了來自政府層面的高度關注,包括白宮、財政部和美聯儲。這個議題已經被政府列為幾年來的優先事項之一。

(譯者注:美國參議院於 5 月 19 日以 66: 32 通過了《2025 年美國穩定幣創新指導與建立法案》(GENIUS Act)的程序性投票,試圖為美元掛鉤穩定幣提供聯邦監管)

很多關鍵問題,比如如何在支持私營創新的同時確保金融安全性和穩健性,美聯儲應該如何發揮核心作用(確立美元穩定幣的標準),還有如何為各州發行人和監管者提供路徑,類似於現在的「雙軌銀行系統」——你可以是州特許銀行,也可以是聯邦特許銀行——這些問題其實都在推進中。

金融體系本身就是一個高度監管的行業,能源系統是高度監管的,交通運輸系統是高度監管的,航天系統是高度監管的,藥品生產也是高度監管的。其實社會上大多數關鍵技術或基礎設施,都在密集監管之下。

軟件行業過去三十年可能是個例外,它幾乎沒什麼監管。但現在如果你在做一些特別大、特別前沿的事情,比如人工智能、硬件結合自動駕駛,或者你正在搭建一個全球性的數字貨幣系統——這些領域已經開始與那些傳統的高監管行業產生交集,而且它們對社會有著極大的潛在影響,這種情況下受到監管是合理的。

我並不認為「只要是創新就不該被監管」。如果某件事變得對整個社會極其重要,那它就需要與之相匹配的契約精神和社會責任框架,這是現實存在的制度。監管有輕有重——比如全球系統重要性銀行(G-SIBs)就遠比某個地方社區銀行受更多監管。

所以如果我們所做的事情將來變得系統性重要,那麼不僅與美國政府的關係會發生變化,和其他國家政府的關係也會隨之改變。當然,這些都是未來很遙遠的事情,眼下還談不上。

我們現在真正關注的,是如何實現我們對於互聯網金融系統的構想,是如何讓「開放、可編程、可組合的貨幣」成為現實。我們希望這種創新能真正落地,而不是被扼殺。而要做到這點,其實也需要政策制定者和政府給予更多的創新自由空間——就像互聯網在其他領域曾經獲得過的那樣。

Circle 的商業模式

我相信 Circle 是史上最透明的金融機構之一。如果你觀察一家銀行、保險公司,或者其他類型的金融機構,你會發現它們並不會實時公開產品運作情況,也不會每天披露其資產負債表的基本數據,而這些正是我們一直在做的。

這具體是怎麼做到的?首先,當我們收到美元后,在鑄造 USDC 之前,這些美元會被預先存入儲備賬戶。這些儲備資金是根據法律要求,為客戶利益而設立的隔離賬戶。法律和監管規定我們必須將這些資金隔離開,且只有在完成隔離之後,才能發行電子貨幣工具,資金的所有權歸屬於客戶。因此,從法律、監管到實際操作,我們都嚴格遵守。

如何保證儲備安全

那麼,這些儲備由什麼組成呢?現在儲備主要分為兩個部分:

目前約 90% 的儲備存在名為 Circle 儲備基金(Circle Reserve Fund)的賬戶中。這點非常重要。我們希望任何想了解 USDC 的人,都可以在一個受到監管的結構中清晰看到這些儲備的構成。因此,我們與全球最大的資產管理公司貝萊德合作,設立了 Circle 儲備基金。

這個基金本質上是一個政府債券基金,也可以理解為一個政府貨幣市場基金,其唯一目的是持有 USDC 的儲備資產。它是以證券形式發行的,受到美國證券交易委員會的監管,並設有獨立審計和獨立董事會。

該基金的全部資產對外完全透明,每天更新。如果你在網上搜索「USDC」,可以進入貝萊德官網,清楚看到每一張國債的面額、購買時間和到期時間。所有國債的到期期限都在 90 天以內,都是極其流動、價格穩定的美元資產。

同時還有通過「隔夜國債質押回購」形式存在的資產,由全球最大的系統重要性銀行(G-SIBs)提供擔保,本質上也等同於國債資產。

因此,這個儲備結構的每一個組成部分都是可見、透明的。任何熟悉市場流動性和金融資產的人都會告訴你:如果我們需要在 24 小時內贖回全部資產,是完全可以做到的。

另外大約 10% 的儲備,基本上是以現金形式存放在若干家全球系統重要性銀行中,也就是俗稱的「大而不倒」的銀行。目前全球這樣的銀行大約有 50 家,像摩根大通(JPMorgan)這樣的機構。我們已經公開披露了其中一些合作銀行。這些銀行由於體量龐大、信譽穩固,實際上享有政府的隱性背書。

此外,我們還建立了全球範圍內的基礎設施,支持機構客戶進行 USDC 的創建和贖回。而我們之所以能夠開展這些業務,正是因為我們是一個受監管的公司。全球各地的銀行和監管機構因此願意讓我們進入本地市場運作。

我們目前在新加坡、歐洲已經獲得監管許可,也正在與日本等地合作建立合規的分銷渠道,這意味著機構可以在新加坡銀行系統、香港銀行系統、巴西銀行系統、美國銀行系統和歐洲銀行系統中開設賬戶並創建或贖回 USDC。

也就是說,只要你在這些國家或地區擁有銀行賬戶,無論是個人還是機構,都可以創建和贖回 USDC,資金流轉會直接進入前述的儲備結構中。

所以,從本地銀行系統的操作層面看,你具備創建與贖回的流動性;從底層儲備資產看,你擁有全球最流動、最穩健的資產支撐;同時還有一個由公眾註冊、每日披露的儲備基金結構,疊加全球監管機構的監管機制。

Circle 的未來計劃

你應該還記得,在 iPhone 出現之前,市面上有大概 17 個不同的移動操作系統:Symbian、Windows Phone、Palm、BlackBerry,還有 NTT Docomo 那些系統——各種各樣,每家公司都在拉開發者入駐、爭著上自己的手機系統、做分發。

說實話,那些系統體驗都很糟糕,根本不行。你去參加世界移動通信大會,看到一堆人在展示他們基於 Symbian 開發的東西,結果卻是一堆垃圾。

所以我想說的是,某種程度上,如何保證儲備安全——雖然這些系統從架構上看很先進,但實際上用起來體驗都很差。

它們更像是一套操作系統,正在競爭生態、開發者資源、功能友好性等等。但我要非常明確地說:我們還沒有迎來區塊鏈的「iPhone 時刻」。

我們真正需要的是一個區塊鏈網絡不只承載金融交易的世界。

它還應該支持社交、遊戲、內容、知識產權、AI 數據的溯源、AI agent 的交易流、零售級規模的應用、大眾使用的數字通證等等——而現在這些都還做不到。吞吐量不夠,系統撐不住,基礎設施還沒有可擴展性。

從長期來看,我們需要的是達到每秒百萬級別交易處理能力的網絡,這是可以實現的目標。同時,軟件工程師的開發體驗、用戶體驗這些方面也都還很早期。

我回顧自己過往在平臺軟件、開發者工具和用戶體驗領域的經歷,會覺得我們現在還沒完全準備好。當然,我同意一點——我們已經非常接近了。

但即使我們真的有了一個「點擊即通」的區塊鏈平臺,我認為在它之上還會不斷疊加新層級、出現更多網絡。

你可以預見會有一段時間是這樣一個狀態:比如你是一家亞洲的大型互聯網公司,擁有 5 億用戶,你現在想為這些用戶引入數字代幣、穩定幣、智能合約。你一旦開放使用,當前市面上所有基礎設施都會直接崩潰——根本承載不了這麼大的流量。

但你可以想象,有朝一日,這種模式會像 AWS 的「虛擬私有云」(VPC)一樣演進,出現一類類似「專屬區塊鏈」,組成一種鏈與鏈互聯的網絡模型,來支撐大規模擴展。這本質上會帶來更多「碎片化」,但也意味著更多基礎設施的發展。

作為 Circle,我們的目標是確保 USDC、EURC、CCTP(跨鏈傳輸協議)、Gas 費用抽象化等穩定幣網絡協議可以在這些環境中被輕鬆調用——對於用戶和開發者來說,不需要操心背後複雜性。

所以不論未來支持的是 15 條鏈,還是 50 條鏈,我沒法告訴你具體數字,但可以確定的是:我們會繼續拓展、部署和發佈穩定幣基礎設施,支持更多區塊鏈網絡。

至於「iPhone 時刻」何時真正到來,或是何時進入邊際效益遞減階段,我也不知道。

說到貨幣,我們目前已經推出了 USDC 和 EURC。我不能說我們未來一定會發行更多幣種,但可以確定的是:在全球範圍內,無論是新興市場還是發達國家,穩定幣監管法規都在陸續落地,我們也看到越來越多高質量的穩定幣項目開始上線。

我認為到了 2025 年,你會看到像墨西哥比索、日元、澳元、英鎊等法幣穩定幣出現得越來越多。而我們 Circle 並不需要去做所有這些幣種的發行方,真正需要的是有合規、優質的本地團隊,用我們建立的基礎設施來發行這些穩定幣,從而實現很好的跨幣種互操作性,讓應用可以在不同幣種間輕鬆接入和使用。

每一個幣種的發行都很複雜,背後涉及大量法律與監管問題,還要考慮當地央行的偏好、市場接受度等等。

我們也會評估市場規模,比如這個幣種的市場到底有多大,這也是我們前面提到的重點。

我們真心相信,在這個「互聯網金融系統時代」,美元的地位只會越來越重要,而美元穩定幣(USDC)將是其中的核心。所以我們的主要精力肯定還是會放在這上面。

與此同時,我們當然也想在全球不同市場打通入口和出口、建立互聯互通,這一點我們會持續推動,也非常樂見其他項目的發展。

但從商業或生態系統的角度看,我們並不認為必須由我們自己來做所有這些非美元幣種。

從貨幣理論的角度來看——無論是從央行的角度,還是從商業銀行的角度——其實都有一個叫做「中性利率」的概念。這個利率既不屬於寬鬆,也不屬於緊縮。

我們在 2008 年金融危機之後經歷了一個長期的「零利率下限」時代,當時為了對沖危機,還伴隨著政府債務的貨幣化。後來因為通脹飆升,央行又做出強烈的緊縮反應。利率政策其實就是這樣一個週期性循環。

但不管是「名義利率」還是「中性利率」,本質上都圍繞一個目標區間在波動。有些經濟學家現在認為中性利率可能在 2.75% 到 3% 左右——這個水平既不會對經濟形成壓制,也不會過度刺激。

所以,無論你是央行還是銀行,高利率其實並不意味著「好」。當然,銀行或我們這樣的機構,賬面上可能因為儲備資產利息收入上升而受益一些,但整體上來看,這種環境是緊縮的——經濟活動減少、資金流動速度下降、資本投資放緩、風險偏好降低。

而當利率下降時,確實,我們所持有的儲備資產利息收入也會下降,這是客觀事實。但與此同時,資金變便宜了,流動性增強,資本投資增加,經濟運行加快——這對於風險資本市場、實體經濟、創業活動,都是好事。而這些也都會反過來促進穩定幣的使用和增長。

我們已經經歷過寬鬆週期,也經歷了緊縮週期。接下來可能是一個更溫和的週期,我們還無法預測。但我們始終認為:

一方面有宏觀經濟的力量在起作用,這是我們無法控制的,比如全球經濟走向、央行決策;

但另一方面,我們自己構建了一個平臺網絡,有用戶增長飛輪、開發者生態飛輪,我們正在打造一種高度實用的數字貨幣形態,也在打造一個強大的開發平臺——這個系統本身具備內在的增長邏輯。

今天,全球「合法電子貨幣」的總體市場規模是超過 100 萬億美元。我認為,其中的一個子集——以美元穩定幣、歐元穩定幣為代表的穩定幣市場——將會不斷擴大,不管利率是高還是低。

我們現在看到的是:整個穩定幣的總規模才區區 1600 億美元(現在超 2000 億),佔比僅為 0.16%。這顯然還是非常早期的階段。

如果你認同「互聯網級別的效用」曾經如何重塑媒體、通信、出行、軟件分發,那麼你也會相信,互聯網貨幣這種新形式,未來也可能具有同樣的變革性。

如果一切順利,或許在未來 10 到 20 年內,我們可以看到 全球有 10% 的貨幣變成像穩定幣這樣的形態。這聽起來不誇張——因為互聯網產品要做到 10% 的滲透率,確實需要十幾年、幾十年,但也確實會改變世界。

我們希望 Circle 能成為這場變革中的一個重要參與者。

歡迎加入律動 BlockBeats 官方社群:

Telegram 訂閱群:https://t.me/theblockbeats

Telegram 交流群:https://t.me/BlockBeats_App

Twitter 官方賬號:https://twitter.com/BlockBeatsAsia