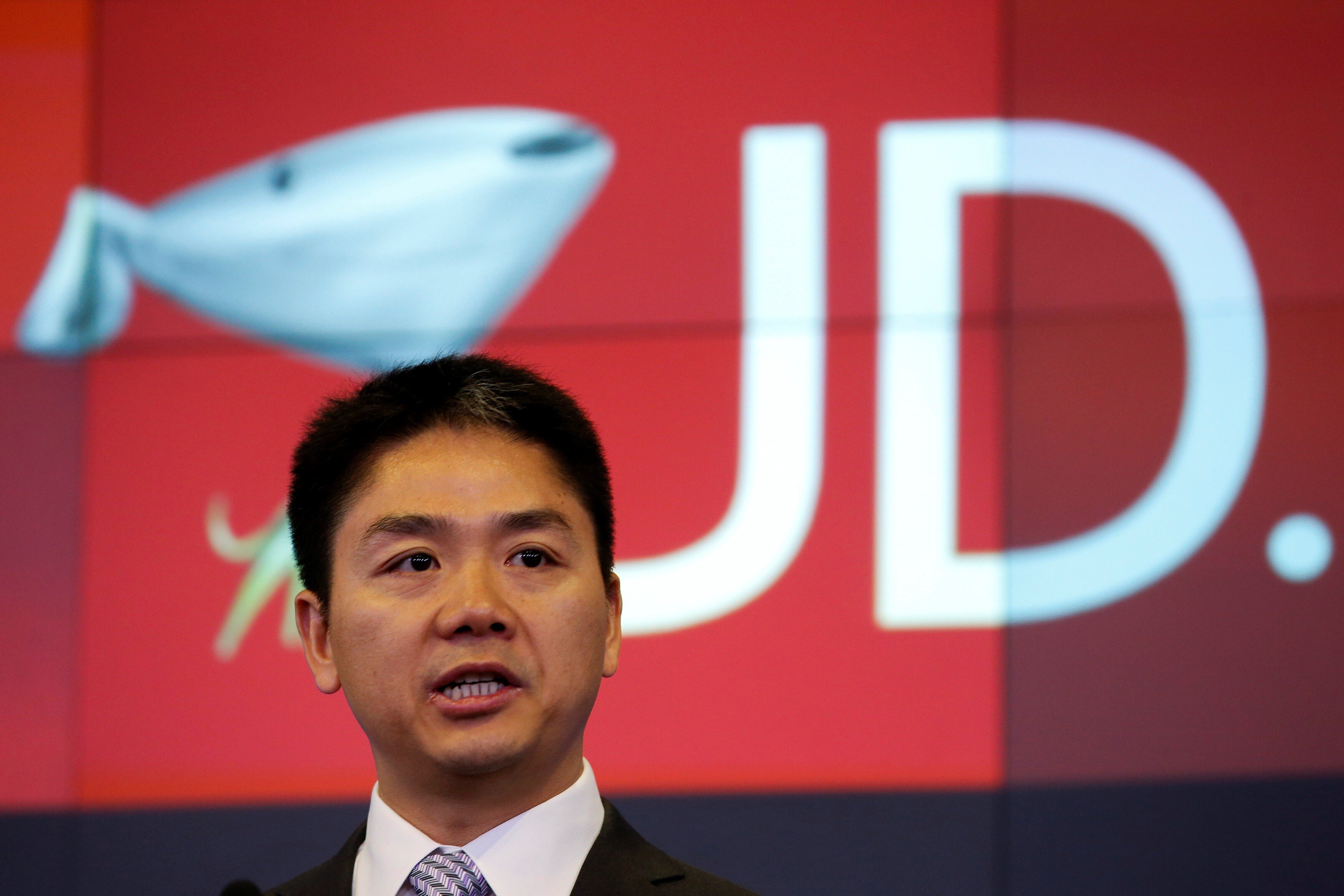

當京東集團董事局主席劉強東宣佈,計劃在全球申請穩定幣牌照,意圖將跨境支付成本削減90%,並將效率提升至10秒之內時,許多人的第一反應是這位商業巨頭又要在金融科技領域掀起波瀾。然而,若將其僅僅視為又一個支付工具的誕生,那將大大低估劉強東的真正野心。

這並非一次簡單的“跨界”,而是一次蓄謀已久的“重塑”。劉強東的目標,遠不止是創造一個京東版的“支付寶”或“微信支付”。他真正在做的,是為其龐大的商業帝國打造一套自主可控、超高效率的全球“資金高鐵”,並讓這套系統最終滲透到我們每一個人的跨境生活中。他的宣言預示著一個激動人心的可能性:未來,當你從海外購物、當你的企業與全球夥伴進行貿易時,結算所用的可能不再是傳統銀行網絡,而是一種名為“京東幣”的數字貨幣。

這場變革的核心,是穩定幣(Stablecoin)——一種與美元或歐元等法定貨幣1:1錨定的數字資產。它既擁有加密貨幣7x24小時全球即時流轉的效率,又具備法定貨幣的價值穩定性。劉強東正是看中了這一工具的革命性潛力,試圖用它來徹底解決一個困擾全球貿易數十年的頑疾:成本高昂、效率低下的跨境支付。這不再是一個遙遠的概念,而是一個正在被京東強力推進的商業現實。

“京東幣”的誕生:一部內生於商業帝國的進化史

要理解“京東幣”為何可能成功,必須先理解它並非憑空而來,而是京東這個龐大商業“有機體”自我進化的必然產物。它的誕生,是為了治癒京東自身在全球化擴張中最深的痛點,這也恰恰構成了它最堅實的根基。

京東的核心身份,是一家以供應鏈為基礎的技術與服務企業,其商業帝國的基石,是對“商流、物流、資金流、信息流”的極致掌控。多年來,京東通過不計成本的投入,用自建的倉儲和配送體系牢牢掌握了商品的流動(物流)和交易的發生(商流)。然而,在這個帝國的“神經系統”——資金流上,尤其是在複雜的跨境結算中,它卻始終受制於外部傳統金融體系的束縛。

想象一下,一家歐洲品牌通過京東將產品銷往中國,或是中國的工廠通過京東向東南亞供貨。在這個過程中,一筆貨款的結算平均需要耗時2至4天,且在層層代理行的中轉下,成本高昂。這對於追求極致效率、以“天”甚至“小時”為單位計算庫存週轉的京東來說,是無法容忍的瓶頸。

因此,“京東幣”首先是為治癒這個內部傷口而生的“特效藥”。它服務的首要對象,是京東全球供應鏈生態內數以萬計的供應商、品牌商和合作夥伴。當京東能夠用自家的穩定幣,為這個龐大的“經濟體內”的所有參與者提供近乎零成本、10秒到賬的結算服務時,一個前所未有的、幾乎無摩擦的全球貿易閉環就此形成。這不僅是成本的節約,更是商業模式的代際革命。

這種“自帶場景、服務內部”的策略,是京東汲取了Meta(原Facebook)的Libra項目失敗教訓後的明智之舉。Libra試圖一步到位地創造一種面向全球所有消費者的“超主權貨幣”,直接挑戰了各國的金融主權,因此招致了全球監管機構的集體絞殺。而京東則務實地將穩定幣定位為一個B2B的效率工具,在一個相對封閉且政治敏感度較低的商業場景中率先落地。這種“B端先行,C端在後”的滲透路徑,讓京東的野心得以被包裹在一個極具說服力的商業案例之中,從而在監管的雷達下獲得了寶貴的生長時間。

賽道上的巨人們:京東幣如何挑戰Tether與USDC?

“京東幣”的問世,意味著它將踏入一個早已巨頭林立、競爭白熱化的全球穩定幣賽道。在這個價值數千億美元的市場中,它面對的不僅是監管的挑戰,更是來自Tether(USDT)和Circle(USDC)這兩大先行者的巨大壓力。然而,京東幣的獨特基因,決定了它將以一種截然不同的方式參與競爭。

Tether公司的USDT是當前市場的“流量之王”,憑藉其先發優勢和在加密貨幣交易市場中的深度綁定,佔據了穩定幣市場的半壁江山。但它也長期因其儲備金不透明、公司治理結構模糊而備受爭議,被許多主流金融機構和監管者視為潛在的系統性風險源。

Circle公司的USDC則代表了另一條路徑——“合規之路”。它從誕生之日起就將透明度和合規性放在首位,儲備金由紐約梅隆銀行等頂級金融機構託管,並定期公佈由頂級會計師事務所出具的審計報告。這使得USDC成為更受主流金融機構和企業青睞的選擇,被視為連接傳統金融與數字資產世界的合規橋樑。

面對這兩大巨頭,“京東幣”的差異化優勢不在於金融創新,而在於其無可比擬的**“實體經濟根基”**。USDT和USDC的價值,主要體現在金融交易和數字世界的支付場景中。而“京東幣”的價值,則直接錨定在京東全球網絡中流動的、數萬億美元的實體商品貿易之上。

這是一個根本性的區別。“京東幣”的每一筆交易,背後都可能對應著一批真實的手機、一箱來自歐洲的美妝產品或一船發往美國的傢俱。這種與實體經濟的深度綁定,賦予了它天然的抗風險能力和價值支撐。它的需求並非來自投機或金融套利,而是源於企業最真實的貿易結算需求。京東甚至無需像其他穩定幣那樣耗費巨資去“說服”用戶,而是可以通過平臺規則、賬期優惠、供應鏈金融服務等方式,直接“引導”其生態內的數萬家企業採用。

因此,“京東幣”的入場,將不再是穩定幣市場內部的同質化競爭,而是一次來自實體產業的“降維打擊”。它將開闢一個全新的細分市場——貿易穩定幣(TradeFi Stablecoin)。在這個市場中,競爭的核心不再是誰的金融產品設計得更巧妙,而是誰能更好地服務於全球商品貿易的真實需求。這或許將迫使USDT和USDC等現有玩家,重新思考如何將其產品與實體經濟更緊密地結合。

全球合規迷宮:京東幣走向現實的必經之路

儘管擁有強大的商業願景和生態優勢,但“京東幣”要想從藍圖變為現實,就必須成功穿越一片由全球各國複雜、碎片化的法規所構成的“監管迷宮”。這既是它面臨的最大挑戰,也是其成敗的關鍵。

京東選擇香港作為其穩定幣計劃的起點,是一項深思熟慮的戰略決策。香港作為國際金融中心,近年來在虛擬資產監管方面採取了積極而務實的態度,其推出的“穩定幣發行人沙盒”機制,為京東提供了一個與頂尖監管機構溝通、共同探索合規路徑的寶貴試驗田。京東旗下的“京東幣鏈科技”成功入選首批沙盒,意味著它已經拿到了一張寶貴的“准入券”。

然而,香港只是起點。要想構建一個真正的全球支付網絡,京東必須逐一攻克全球主要經濟體的監管壁壘。在歐洲,它必須完全遵循《加密資產市場法規》(MiCA)的嚴苛要求,這套法規對穩定幣的儲備金、資本充足率和信息披露提出了堪比銀行的規定。在美國,它則需要應對仍在不斷演變的聯邦層面監管法案,並在複雜的政治博弈中找到一條生路。

這意味著,未來的“京東幣”很可能不是一種單一的全球貨幣,而是一個由多個在不同司法管轄區獨立註冊、獨立持有儲備、並遵守當地法律的“本地穩定幣”所組成的聯盟,例如“京東美元幣”、“京東歐元幣”和“京東港幣”。它們在品牌和技術上互聯互通,但在法律和金融上卻相互隔離。這背後所需的法律、合規與公司治理成本,將是天文數字。

更微妙的挑戰在於,作為一家源自中國的科技巨頭,京東必須向北京的監管者證明,其項目是一項服務於“中國企業全球化”的戰略工具,而非威脅國家金融安全、規避資本管制的潛在漏洞。它需要建立起一道無可指摘的“防火牆”,在法律實體、資金託管和反洗錢流程上做到無可挑剔。這場在牌桌之下的溝通與博弈,其難度和重要性,絲毫不亞於在公開市場上的任何競爭。

不止於快:當你的支付變得“智能”

如果“京東幣”帶來的僅僅是支付速度變快、成本降低,那它的革命性還遠未被完全釋放。其真正的顛覆性力量,在於“可編程性”——將貨幣從簡單的價值符號,升級為可以嵌入商業邏輯的智能工具。這預示著對延續了數百年的全球貿易金融範式的徹底重塑。

想象一下未來的貿易場景:一家中國的工廠向京東的歐洲海外倉發貨。一份智能合約被提前設定好,其執行條件是“當京東物流系統的數據確認這批貨物已安全入庫”。一旦條件滿足,合約將自動觸發,相應的“京東歐元幣”貨款會瞬間從京東的數字錢包釋放給中國的工廠。

整個過程無需人為干預,無需審核冗長的信用證、發票和提單,物流、信息流與資金流實現了前所未有的實時同步。在這個基於共享賬本的體系中,交易的各方——供應商、平臺、物流公司、甚至海關——都能實時看到同一份真實、不可篡改的交易記錄。這將從根本上消除傳統貿易中因信息不對稱而產生的大量對賬、核算和爭議解決的後臺成本。

這不再是對現有流程的優化,而是對全球貿易底層“操作系統”的重寫。當支付變得智能,數據就成了新的“石油”。通過運營這個閉環平臺,京東將獲得對全球供應鏈動態的無與倫比的洞察力。它會比任何人都更早地知道哪個地區的某種商品需求正在激增,哪條航線出現了瓶頸。這種由真實交易沉澱下來的數據,其本身就構成了最核心的戰略資產,可以被用於更精準的庫存管理、供應鏈金融和市場預測。

結語:你的錢包,會為“京東幣”留一個位置嗎?

劉強東關於穩定幣的寥寥數語,如同一顆投入平靜湖面的石子,其激起的漣漪遠比表面看到的要深邃。它揭示了一個由科技巨頭利用穩定幣重塑全球商業基礎設施的時代的到來。

這場變革的核心,不再是科技公司與主權國家的直接對抗,而是一場圍繞“效率”和“場景”的商業競賽。京東的終極野心,是利用其無可比擬的實體貿易生態,打造一個比現有任何金融網絡都更高效、更智能、更貼近真實商業需求的全球支付層。

它的成功,將取決於能否在複雜的全球監管迷宮中游刃有餘,以及能否在與Tether、USDC等金融巨頭的競爭中,將其“實體經濟”的優勢發揮到極致。對我們普通人而言,這意味著一個新選擇的出現。或許在不久的將來,當我們在進行下一筆跨境支付時,會發現除了傳統的銀行電匯和信用卡之外,多了一個名為“京東幣”的選項。而這,正是劉強東希望看到的未來。