一、引言

2013年,年僅19歲的程序員Vitalik Buterin拋出了一個大膽的設想:他發佈了一份名為“以太坊”的白皮書,勾勒出一個超越比特幣功能的區塊鏈藍圖。為了將這個“世界計算機”的願景變為現實,他和團隊通過首次代幣發行(ICO)募集了約1800萬美元資金,最終於2015年正式上線了以太坊網絡,就此掀起了Web3智能合約和Dapps的革命浪潮。在這十年間,它經歷了狂熱與低谷,技術的迭代革新,金融應用的崛起,以及來自內外的重重挑戰,在一次次震盪中涅槃重生、發展壯大。如今,以太坊早已不再只是當初的一個大膽想法,而成長為區塊鏈領域的中流砥柱。

本文將回顧以太坊的發展里程碑和技術演進,剖析其在DeFi、NFT和DAO等領域引領革命的歷程,並探討Layer 2擴容、競爭格局與未來挑戰等關鍵主題。通過這一系列的梳理分析,我們將一同見證以太坊從“世界計算機”願景走向全球去中心化金融基礎設施的十年征程,並展望下一個十年以太坊可能的演進方向。

二、以太坊十年發展主線回顧

以太坊走過的十年,也是區塊鏈發展史上最濃墨重彩的主線故事。縱觀過去十年,以太坊歷經數次高潮與低谷,逐步從早期的“黑客樂園”成長為支撐數千億價值的新型基礎設施。每一個里程碑事件不僅推動了以太坊自身的進化,也折射出整個加密行業的變遷與成熟。

- 2013-2015 起步: Vitalik 發佈白皮書,2014年眾籌,2015年7月30日創世區塊誕生,標誌以太坊主網正式上線,智能合約平臺的時代由此開啟。

- 2016 理想與危機: 智能合約平臺初具規模,發生“The DAO”重大安全事件,引發社區硬分叉,誕生以太坊經典(ETC)。

- 2017 繁榮與挑戰: ICO熱潮引爆,以太坊成為眾多代幣發行的平臺;同年推出ERC-721標準,首次出現CryptoKitties等NFT應用。

- 2018-2019 寒冬蟄伏: ICO泡沫破裂,ETH價格從峰值$1448暴跌至$84;以太坊社區專注技術升級(如Byzantium、Constantinople等硬分叉)奠定基礎。

- 2020 DeFi興起: 去中心化金融爆發,“流動性挖礦”掀起DeFi之夏,協議如Uniswap、Compound快速增長,同時網絡擁堵和高Gas費問題突顯。

- 2021 巔峰時刻: 倫敦升級實施EIP-1559,引入手續費燃燒機制;Layer2解決方案Arbitrum和Optimism上線主網;NFT熱潮席捲(BAYC等),ETH價格創下歷史高點接近$4878。

- 2022 轉折與轉型: “The Merge”合併完成,工作量證明轉為權益證明,能耗降低99%;然而當年加密市場遇冷(Terra崩盤、FTX事件),ETH一度跌破$1000。

- 2023 重振與升級: Shanghai/Shapella升級實現質押提款,標誌以太坊完成PoS過渡;Arbitrum等Rollup生態成熟,zkSync、StarkNet等ZK Rollup方案落地。

- 2024 擴容與融合: Cancun/Dencun升級(包含EIP-4844)降低Layer2費用約90%,提升數據可用性;美國批准ETH現貨ETF,傳統機構大舉入場。

- 2025 繼續前行: (Pectra升級等)賬戶抽象功能引入,更靈活的錢包與合約賬戶;以太坊市值接近$5000億,成為全球去中心化金融基礎設施。

從首創智能合約平臺到擁抱權益證明共識,以太坊一次次在關鍵節點完成自我超越。這些發展歷程所積累的經驗和教訓,既強化了以太坊網絡的韌性,也指引著未來技術演進的方向。

三、技術演進:從“世界計算機”到分片與Rollup

以太坊誕生之初被稱為“世界計算機”,其核心創新在於引入圖靈完備的智能合約平臺,將區塊鏈擴展為可編程的去中心化計算機。開發者可以在以太坊上部署智能合約,讓區塊鏈承載各種複雜應用,而不再僅限於簡單轉賬。2015年主網上線以來,全球數以千萬計的智能合約已部署在以太坊上,支撐起繁榮的應用生態。然而早期的以太坊採用工作量證明(PoW)共識機制,這雖確保了網絡的去中心化和安全,但也使性能受到限制。隨著2017-2018年ICO熱潮和CryptoKitties等應用走紅,引發的網絡擁堵和手續費飆升暴露出吞吐量瓶頸。單鏈每秒僅十幾筆交易的能力難以滿足日益增長的需求,高峰時期Gas費一度超過50美元。性能與成本困境促使以太坊社區啟動了雄心勃勃的“以太坊2.0”升級路線圖,在保持去中心化安全性的前提下大幅提升可擴展性和可持續性。

1.共識機制之變:PoW到PoS

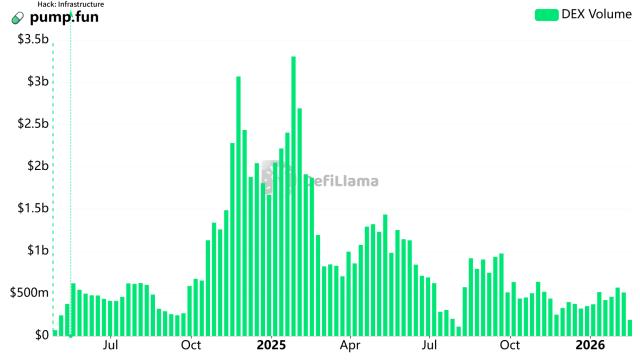

經過多年的研究和準備,以太坊在2022年迎來了史詩級升級The Merge。在此之前,以太坊團隊早在2020年就上線了獨立的PoS信標鏈(Beacon Chain)作為試驗,並多次推遲PoW鏈上的“難度炸彈”以爭取切換時間。終於在2022年9月15日,以太坊主網在無停機的情況下成功完成合並,從能源高消耗的PoW轉為高效的權益證明(PoS)共識。這一轉型將以太坊的能耗降低了99.95%,同時引入了質押機制:持有ETH的用戶可質押獲得約4%年化收益,參與網絡驗證並維護安全。這使ETH資產具有“生產性”,也增強了網絡安全性。截至2025年7月31日,以太坊上已有超過百萬名驗證者參與質押,鎖定了約3,611萬枚ETH(佔流通供應約29.17%)來保護網絡運行。PoS機制還顯著使以太坊的新幣發行率減產約90%,疊加手續費燃燒機制,使ETH在繁忙時段甚至呈現淨通縮。

來源:https://dune.com/hildobby/eth2-staking

2.關鍵提案與協議升級

在共識更替的同時,一系列以太坊改進提案(EIP)相繼落地,塑造了網絡的經濟和性能特徵。其中影響最大的要數EIP-1559:該提案於2021年8月的倫敦升級中引入基礎手續費燃燒機制,將每筆交易手續費的一部分直接燃燒銷燬。自實施以來已累計燒燬超過400萬枚ETH,既優化了手續費市場,也在一定程度上減少了ETH的供應增長,為ETH帶來通縮預期。此外,EIP-4844作為2024年3月部署的升級,顯著提升了以太坊的數據吞吐能力。它通過引入“大塊數據(blob)”交易,降低了二層Rollup提交數據的成本,據統計其實施直接將Rollup的Gas成本降低了一半以上。這些EIP不僅改善了以太坊用戶體驗,也為未來更大規模的擴容奠定基礎。

3.邁向分片與模塊化架構

為了從根本上突破性能瓶頸,以太坊規劃了“分片”(Sharding)技術路線。分片思想是將區塊鏈狀態和交易負載拆分到多個平行的分片鏈上處理,從而實現並行擴容。以太坊共識層將協調這些分片,使其共享安全性又各自處理交易。這一方案有望將以太坊TPS提升到十萬級別,單筆交易成本降至毫釐之譜。按照路線圖,全分片可能在2025-2026年逐步引入。雖然完整分片尚未落地,但其理念已在當前的Rollup 擴容方案中部分實現。Rollup是構建在以太坊之上的二層網絡,通過將大量交易移至鏈下執行、再將結果數據批量提交主鏈來緩解主鏈負載。過去幾年裡,Optimistic Rollup和ZK Rollup兩種技術路線齊頭並進,孕育了Optimism、Arbitrum、zkSync、StarkNet等眾多二層網絡。以太坊主網則逐步轉型為這些二層的結算層:主網負責提供最終安全性和數據可用性,Rollup負責高吞吐的交易處理。雙方協同使以太坊架構從單層鏈演進為多層模塊化網絡。

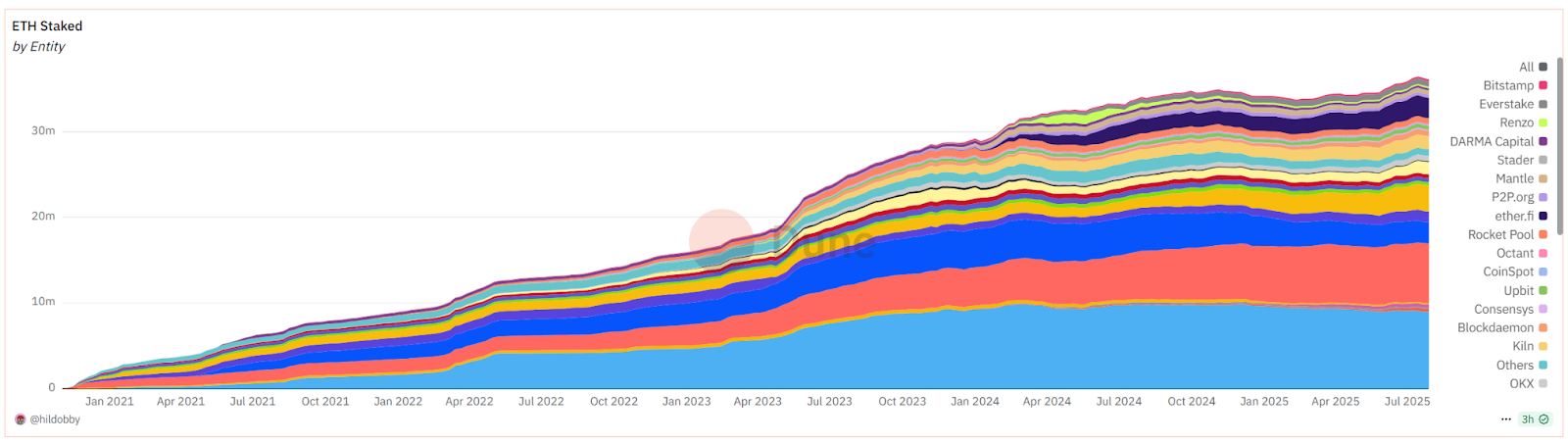

4.性能與可擴展性的飛躍

通過PoS升級和Layer 2擴容策略,以太坊近十年的技術演進始終圍繞提升性能、降低使用門檻這一核心目標展開。如今主網與各Layer 2網絡協同運作的格局已經形成:主網日均處理約180萬筆交易且保持高度安全去中心化;同時二層網絡總交易量已數倍於主鏈,每日有超過500萬筆交易在各種以太坊二層上執行。藉助Layer 2的分流,以太坊主網的擁堵大為緩解,用戶如今常規操作的Gas費已從高峰時期的每筆幾十美元降至主網幾美分、二層不足一美分的水平。得益於此,以太坊鏈上交互體驗正逼近Web2應用的速度與成本。可以說,從共識機制更替、虛擬機優化到分片和Rollup擴容,每一次技術升級都讓以太坊在保持去中心化的同時變得更加強大高效。

來源:https://dune.com/flagund/l2-stats-vs-ethereum

四、以太坊生態應用發展

技術架構的演進為應用生態的繁榮奠定了基礎。過去十年,以太坊上崛起了一個前所未有的開放金融和數字資產世界,實現了從去中心化金融 (DeFi)到非同質化代幣 (NFT)再到去中心化自治組織 (DAO)的多領域爆發。

1.DeFi革命:以太坊的新金融體系

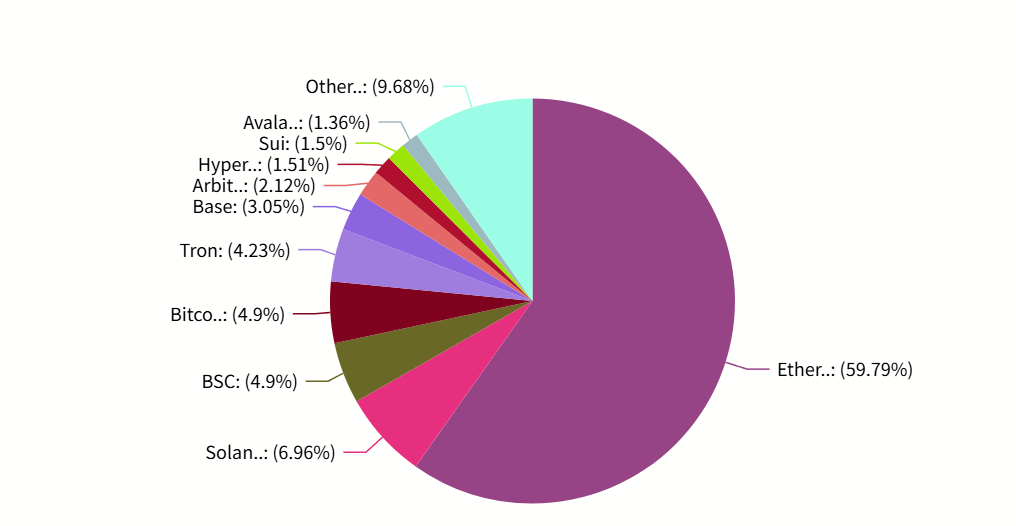

2017年以太坊上出現了雛形性的去中心化金融應用,MakerDAO推出了超額抵押的穩定幣DAI,為數字貨幣借貸奠基。2018年推出的去中心化交易所Uniswap引入自動做市商(AMM)模型,用代碼實現無中介的代幣交換,引發了交易模式的變革。2019-2020年間,Compound、Aave等協議進一步拓展了鏈上借貸市場。真正的爆發始於2020年的“DeFi之夏”:Compound發行治理代幣引領流動性挖礦風潮,用戶踴躍將資產存入各協議以獲得激勵。以太坊上鎖定的總價值(TVL)在幾個月內飆升,從不足十億美元躍至數百億美元級別,網絡交易量和手續費也隨之激增。到2021年底,DeFi版圖達到歷史高點,各協議總TVL首次突破1000億美元。雖然此後市場經歷了波動調整,但截至2025年中,DeFi生態已重拾升勢,全球TVL回升至約1500億美元規模,而其中近60%(約850億美元)是在以太坊網絡上實現,穩居最大DeFi公鏈。

來源:https://defillama.com/chains

以太坊上湧現了一批代表性DeFi項目,各自開創了新的金融模式:

- Uniswap去中心化交易所: 首創自動做市商(AMM)模型,以恆定乘積公式自動撮合交易,無需訂單簿和中心化中介,實現了點對點的資產交換,曾一度讓以太坊上的交易量超過許多傳統交易所。

- Sky(原MakerDAO)穩定幣系統: 引入超額抵押機制發行去中心化穩定幣DAI,用戶可以抵押加密資產來借出穩定幣,這開創了無需銀行的貸款和穩定幣發行模式,為DeFi生態提供了基礎的價值錨定工具。

- Aave借貸協議: 提供無需許可的借貸市場,採用算法實時調整利率,用戶可存入資產賺取利息或抵押借出其他資產。Aave還推出了閃電貸等創新功能,允許用戶在一筆交易中無抵押借款並歸還,大大拓展了去中心化金融的用例。

通過這些協議,傳統金融的諸多業務(幣幣兌換、借貸、衍生品交易等)被移植到鏈上並獲得重塑。這種開放式金融的蓬勃發展證明,區塊鏈可以承載高價值的金融活動,並提供7×24小時不停歇的全球化服務。以太坊強大的智能合約底座和安全性,使得協議之間還能自由組合,這種樂高式創新進一步加速了金融產品的迭代。毫不誇張地說,DeFi掀起的是一場金融業範式轉移:從中心化機構壟斷走向去中心化網絡協作,從人工審核走向自動化執行。在這一過程中,以太坊儼然成為了承載全球“價值互聯網”的基礎層。

2. NFT熱潮:數字資產的新領域

2017年底,一款名為CryptoKitties的以太坊遊戲讓人們第一次體驗到區塊鏈NFT數字收藏的樂趣:用戶可以擁有、繁育獨一無二的虛擬貓。該遊戲意外爆紅,甚至因交易過多一度堵塞了以太坊網絡。NFT是一種在區塊鏈上標記唯一資產所有權的代幣標準(常用ERC-721),它能將藝術品、收藏品、遊戲道具等數字內容變為獨一無二且可自由交易的資產。

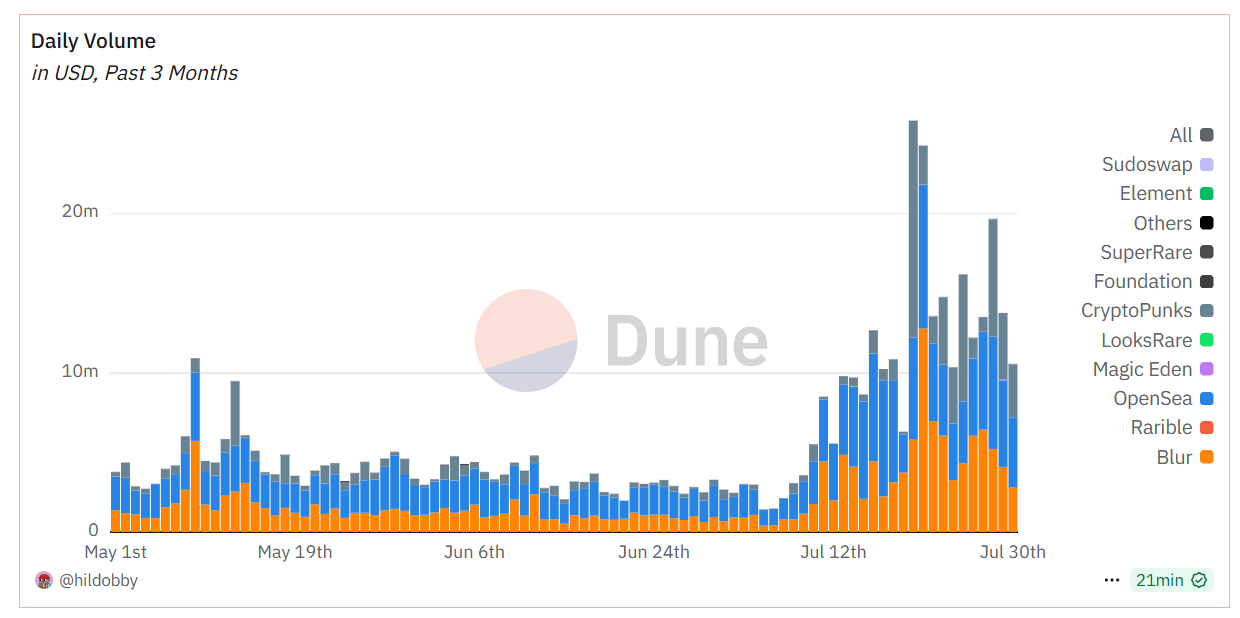

經歷了最初的探索期後,NFT市場在2021年迎來全面爆發:以太坊上湧現出諸如CryptoPunks和無聊猿遊艇俱樂部(BAYC)等現象級項目,這些像素化頭像和卡通猿猴成為炙手可熱的“數字潮牌”,拍賣價格動輒數百ETH,名人和機構也爭相入場背書。2021年3月,數字藝術家Beeple的NFT作品在佳士得拍出6,930萬美元的天價,宣告數字藝術正式登上主流拍賣舞臺。以太坊作為主要承載平臺,貢獻了絕大部分NFT交易量,徹底將區塊鏈技術帶入了藝術、娛樂和時尚等大眾文化領域。主要交易平臺OpenSea在2021年交易量一度衝到以太坊DApp收入榜首。各大品牌、體育聯盟也通過發行NFT拓展粉絲經濟,如NBA推出“Top Shot”精彩時刻NFT,遊戲廠商嘗試將遊戲道具上鍊交易等等。當然,NFT熱潮也加劇了以太坊網絡的擁堵,在熱門NFT鑄造期間,Gas費曾飆至天價,普通用戶往往因手續費過高而望而卻步。

經過幾年的發展,NFT市場在狂熱後逐步迴歸理性。儘管2022年起加密寒冬令NFT價格和交易量一度下滑,但這一領域並未消失,反而開始向更加實用化方向演進。例如,越來越多NFT被用於遊戲資產,讓玩家真正擁有可交易的遊戲裝備;一些NFT用於數字身份和會員憑證,賦予持有者特殊權益;主流品牌的NFT更多強調與粉絲互動的實用價值。目前,以太坊上的NFT日度交易額仍高達一千萬美元,“數字藏品”已成為區塊鏈領域不可或缺的組成部分。

來源:https://dune.com/hildobby/ethereum-nfts

3. DAO治理:重塑組織協作方式

以太坊不僅培養了新的資產形式,也孕育了新的組織形態:去中心化自治組織(DAO)。DAO是一種通過智能合約和代幣投票來實現社群自治的組織架構,其宗旨是在沒有中心化領導的情況下,由所有參與者共同決策和管理資金。早在2016年4月,以太坊上就誕生了首個大型DAO實驗——名為“The DAO”的去中心化風險投資基金,當時籌集了超過1.5億美元的ETH,嘗試讓持幣人投票資助創業項目。然而The DAO由於代碼漏洞遭遇黑客攻擊,損失約6000萬美元。這起事件導致以太坊史上著名的硬分叉,以挽回損失為目的的新鏈沿用了Ethereum名義,而堅持不干預的舊鏈則成為以太坊經典(ETC)。儘管The DAO折戟沉沙,但它開啟的自治組織理念卻持續發展。近幾年,大量項目和社區採用DAO模式治理:如MakerDAO持有人投票決定穩定費率和參數、Uniswap社區通過提案升級協議功能,還有專注投資的LAO、旨在收藏稀有物品的PleasrDAO,甚至2021年轟動一時的ConstitutionDAO,數千人通過以太坊眾籌競拍美國憲法副本。以太坊自身的開發升級過程某種程度上也是開放治理的體現:任何人都可提出EIP改進提案,經過社區討論和客戶端實現達成共識後升級網絡。這種多方協作、公開辯論的治理模式對後來眾多加密項目產生了深遠影響,成為“社群治理”的範本。

以太坊為DAO的運行提供了可靠的基礎設施:鏈上多籤錢包用於託管資金,治理代幣用於投票決策,智能合約執行投票結果,所有流程公開可查。這種透明可信的機制極大降低了大型協作所需的信任成本,讓陌生人也能圍繞共同目標組成“數字社群”。DAO在理念上顛覆了傳統組織邊界,但也面臨一些現實挑戰。例如,很多DAO治理投票的參與率並不高,如何激勵廣大代幣持有者積極行權是難題;又如決策過程公開且緩慢,往往難以及時響應快速變化的市場環境。此外,少數持有大量代幣的“大戶”在DAO中有較大話語權,如何避免治理被壟斷也是需要探索的方向。

五、以太坊面臨的競爭與挑戰

目前以太坊主網上運行的去中心化應用(dApp)數量已超過4000個,覆蓋借貸、交易、支付、遊戲、社交等各領域。開發者生態規模穩居全球公鏈之首。越多應用和用戶的加入,越鞏固以太坊作為“價值互聯網”的地位和“生態護城河”。然而,在這番繁榮背後,以太坊也面臨著前所未有的競爭壓力和自身挑戰。

1.競爭格局:百鏈競逐下的以太坊地位

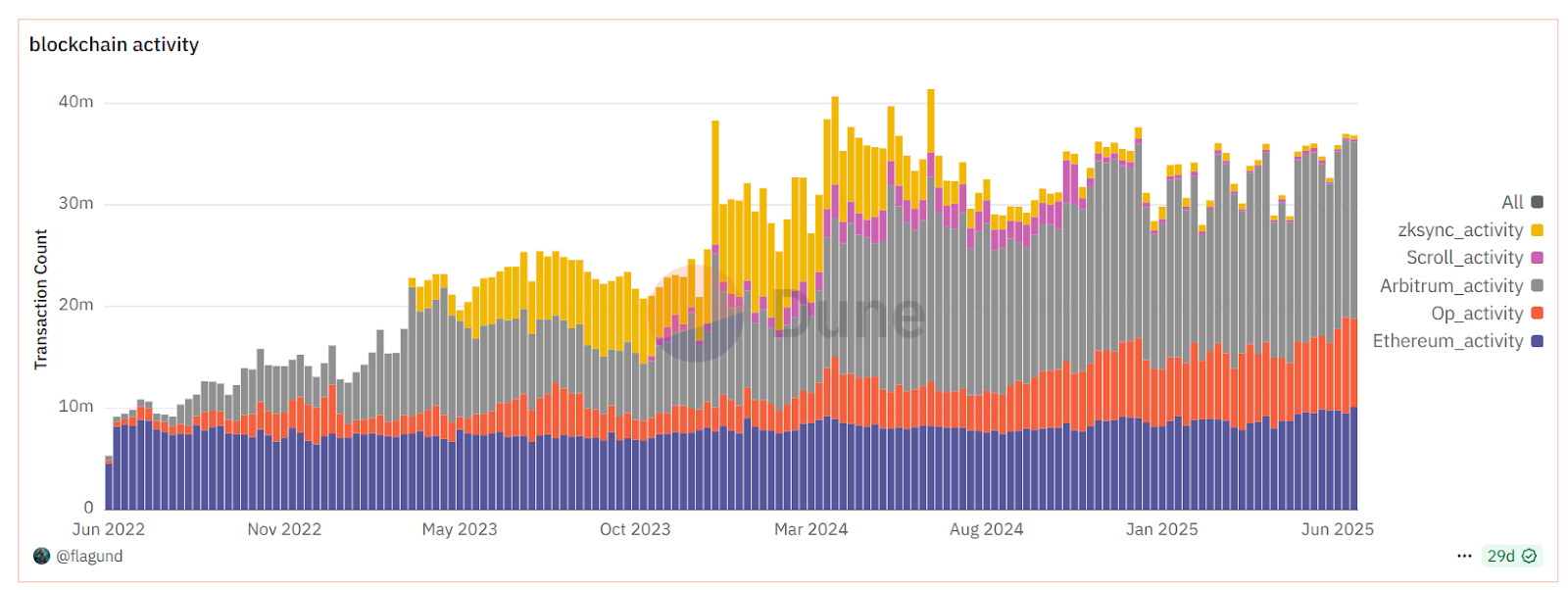

回顧過往十年,不乏自稱“以太坊殺手”的競爭鏈曇花一現。2017年問世的EOS號稱性能更勝以太坊,曾通過ICO募資高達42億美元,創造歷史紀錄。然而EOS在上線後旋即暴露治理中心化等問題:僅主網上線幾天,其節點就因凍結賬戶引發社區譁然,此後EOS的開發活躍度和經濟活動大幅下滑。2020年興起的幣安智能鏈(BSC)則憑藉極低手續費一度吸引了大批用戶和DeFi項目。然而,BSC採用僅21個驗證者的權限證明共識,這些驗證節點由幣安鏈上11個超級節點每日選出,實際控制權高度集中。中心化架構帶來的潛在風險令不少社區成員對BSC保持警惕。2021年異軍突起的Solana則以高達數千TPS的吞吐量和亞秒級確認時間著稱,被視作面向大眾消費應用的“高速鏈”。在NFT和Meme幣熱潮中,Solana鏈上交易量激增,一度展現出挑戰以太坊的勢頭。然而Solana的高性能同樣伴隨著去中心化程度的降低,其網絡多次出現大規模宕機(最長停機達數小時)導致用戶資產無法轉移,讓人質疑其可靠性。

當然競爭者們仍在快速迭代,Solana憑藉Meme帶來的財富效應, Gas 費用一度超過以太坊;模塊化區塊鏈的理念也正興起,比如Celestia專注提供數據可用性層,EigenLayer提出複用以太坊信任層的“再質押”方案等,均在探索全新的區塊鏈架構。這些新敘事和技術路徑在拓展區塊鏈應用邊界的同時,也對以太坊的角色提出挑戰:在一個多鏈、分層的未來格局中,以太坊如何既保持自身的核心地位,又與其它鏈協作共榮,是需要思考的新課題。

2.以太坊面臨的挑戰與應對

走過十年征程的以太坊,雖奠定了行業龍頭地位,但前方仍有諸多內在挑戰需要克服。這些挑戰既包括技術層面的瓶頸,也涉及市場與治理方面的考驗。

- 擴展性的長期瓶頸:以太坊主網有限的交易處理能力和高昂的Gas費不僅令普通用戶詬病,也極大限制了以太坊對主流大眾的吸引力。這一問題直接催生了各種擴容方案的出現,其中最重要的便是Layer 2網絡的興起。然而,Layer 2在緩解主網壓力的同時,也帶來了新的挑戰:不同二層網絡間相互獨立,缺乏直接互操作,導致流動性被分散在各Rollup生態中。這種碎片化在一定程度上抵消了Layer 2提升用戶體驗的初衷。

- 性能提升與去中心化的平衡:區塊鏈領域著名的“不可能三角”理論指出:去中心化、安全和可擴展性無法三者兼得。以太坊自誕生以來始終將去中心化和安全性置於優先地位,這意味著運行節點的門檻相對較低,使得全球更多參與者能夠獨立維護網絡;但代價是單個區塊容量和出塊速度受限,從而影響交易吞吐量和確認時間。

- 安全方面的挑戰:作為可編程區塊鏈,以太坊上的智能合約曾多次暴露漏洞並遭受攻擊,每一次都為開發者和用戶敲響警鐘:鏈上代碼一旦發佈即不可更改,安全審計和風險防範至關重要。

- 外部環境的不確定性:隨著DeFi融通傳統金融、NFT滲透主流文化,各國監管機構日益關注鏈上活動的合規風險。以太坊上的部分應用,如去中心化交易所、穩定幣發行等可能被納入現行金融監管框架。合規壓力可能驅使一些大型參與者退出或轉向許可鏈環境,從而影響以太坊生態的人才和資金流動。

- 以太坊的自身治理和路線圖執行:作為一個無中心的開源協議,以太坊通過EIP提案流程來升級網絡功能,所有共識層變更都需要廣泛的社區討論和多客戶端實現。這種開放透明的治理模式確保了各方利益相關者都有參與機會,但同時決策流程冗長、協調成本高企。過去幾次重大升級(例如柏林、倫敦、巴黎硬分叉等)均經歷了多輪延遲和爭議。如今以太坊“質押即服務”平臺的崛起導致質押市場出現集中化趨勢:Lido、Coinbase、Kraken、Binance等少數實體控制了超過一半的ETH質押份額,引發了人們對以太坊治理和交易審查的擔憂。

針對上述挑戰,以太坊社區正在採取多管齊下的策略:

- 推進Rollup為中心的路線:短期通過Optimism、Arbitrum等Rollup解決方案迅速擴容,中長期則推進分片技術,將鏈上數據處理能力提升一個數量級,為Rollup進一步降低費用提供支持。

- 保障去中心化:保持高去中心化標準,將擴容工作轉移到二層。以太坊在合併轉為PoS後正著力於輕客戶端、狀態過期和數據取樣等技術,期望降低完整節點的資源需求,讓更多普通用戶在家用電腦或手機上運行以太坊節點成為可能。

- 強化安全與開發者支持:設立漏洞賞金計劃、優化智能合約開發框架來減少安全事故;通過年度的DevCon開發者大會和黑客松活動,匯聚全球開發者共享知識、協作創新,為生態注入源源不斷的活力。

- 監管溝通與創新保護:目前包括以太坊基金會在內的行業組織正積極與各國監管者溝通,希望制定出既鼓勵創新又保護用戶的規則。例如針對反洗錢(AML)和制裁合規的問題,開發者正研究在不犧牲隱私的前提下提供鏈上審計工具的方法。

- 改進治理機制:以太坊社區已經在嘗試引入多元化質押客戶端、促進去信任的質押池(如Rocket Pool、SSV網絡等)以及在極端情況下對審查行為進行經濟懲罰等。

六、以太坊最新動態與未來展望

2025年7月30日,以太坊迎來了上線十週年的重要時刻。在當前的市場版圖中,以太坊作為全球第二大加密資產和第一大智能合約平臺,正逐步成為全球投資組合中不可忽視的一環,其影響力已經滲透到加密經濟和傳統金融的交匯處,蘊藏著驅動下一波創新的潛能。

- 市值與機構參與:以太坊的機構時代已經到來,機構資金的大舉湧入以太坊現貨ETF,以Bitmine和SharpLink為代表的上市公司紛紛建立ETH財庫策略,將ETH視為長期價值儲備和戰略資產。

- 監管改善與主流承認:監管環境相對五年前已有改善。美國國會推動立法承認ETH為商品而非證券,“鏈上美元”穩定幣也納入監管框架,這為大型機構放心進入以太坊生態掃清障礙。Visa等公司早在2021年就利用以太坊結算USDC,摩根大通等銀行也嘗試在以太坊兼容網絡發行代幣化存款,這些動向表明以太坊正融入主流金融體系。

- RWA上鍊:2024年以來,“實物資產代幣化”成為新風口,黑石、富蘭克林等發行基於以太坊的代幣化基金。目前鏈上RWA發行量70%以上發生在以太坊及其Layer2上。未來更多債券、股權等傳統資產可能透過以太坊網絡實現數字化流轉,拓展區塊鏈應用邊界。

- 技術路線圖展望:未來幾年,以太坊開發重心將從理論研究轉向提升實際影響力。技術層面,除了分片技術落地,實現“百倍於今日”的擴容外,還將專注於提高用戶體驗:賬戶抽象讓用戶無需管理繁瑣私鑰、社交恢復錢包等功能會逐步實現;隱私技術(如ZK-EVM)增強交易保密性;這些進步將降低普通用戶使用門檻。

回顧以太坊走過的第一個十年,我們看到的是一次又一次在質疑中鳳凰涅槃的歷程,每當遭遇瓶頸,以太坊總能依靠社區的智慧和毅力找到突破之道。如果說過去十年以太坊重塑了數字金融的底層邏輯,未來十年這臺“世界計算機”有望成為公共基礎設施融入各行業後臺,在金融、商業、治理等更多領域發揮關鍵作用,實現真正的萬物互聯和價值自由流動。從最初的白皮書願景到如今實實在在運行的全球網絡,以太坊的故事仍在書寫。下一個十年的篇章,更值得我們拭目以待。

關於我們

Hotcoin Research 作為 Hotcoin 生態的核心投研中樞,專注為全球加密資產投資者提供專業深度分析與前瞻洞察。我們構建"趨勢研判+價值挖掘+實時追蹤"三位一體的服務體系,通過加密貨幣行業趨勢深度解析、潛力項目多維度評估、全天候市場波動監測,結合每週雙更的《熱幣嚴選》策略直播與《區塊鏈今日頭條》每日要聞速遞,為不同層級投資者提供精準市場解讀與實戰策略。依託前沿數據分析模型與行業資源網絡,我們持續賦能新手投資者建立認知框架,助力專業機構捕捉阿爾法收益,共同把握Web3時代的價值增長機遇。

風險提示

加密貨幣市場的波動性較大,投資本身帶有風險。我們強烈建議投資者在完全瞭解這些風險的基礎上,並在嚴格的風險管理框架下進行投資,以確保資金安全。

Website:https://lite.hotcoingex.cc/r/Hotcoinresearch

Mail:labs@hotcoin.com