摘要

全球穩定幣生態正在從局部試驗走向系統性重構,標誌著一種全新的價值傳輸與金融協調機制正快速嵌入主流經濟運行結構。它不僅在數字資產體系中確立了不可替代的清算與儲值角色,更在鏈上與鏈下之間搭建起通用的中介橋樑,成為傳統金融基礎設施的有機延伸。

當前階段,穩定幣的演進表現為兩大趨勢:一是從技術產品向制度接口轉型,越來越多國家與機構開始在明確監管邊界與金融嵌套規則下推動穩定幣合規化發展;二是從功能單一向多維融合拓展,穩定幣已深度融入支付、匯款、資產管理與智能合約執行等多層場景,成為金融活動的編程式價值單元。

與此同時,東南亞地區的使用邏輯呈現出明顯的「去中心化—場景驅動—基礎替代」路徑,穩定幣通過滿足個體需求而反向推動制度演進。這些市場的實踐顯示,穩定幣已具備獨立於傳統體系運行的能力,正在構建一套跨境、跨平臺、跨體系的金融補全機制。

從全球視角看,穩定幣不再是數字金融邊緣的創新工具,而正快速演化為國際金融秩序中的關鍵變量。其制度整合路徑、治理結構與流通邏輯,將深刻影響未來全球價值互聯網的形態邊界與主權架構。誰能構建更具適配性、透明度與互操作性的穩定幣體系,誰將在新一輪數字金融競爭中佔據主動。

1. 2025 年上半年全球穩定幣市場回顧

1.1 市場規模與增長趨勢

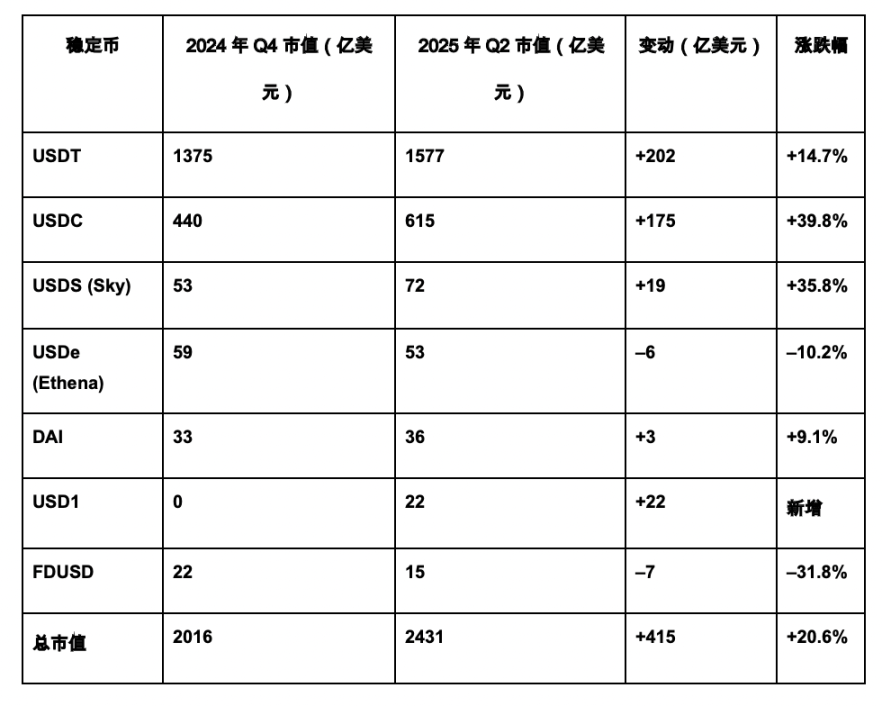

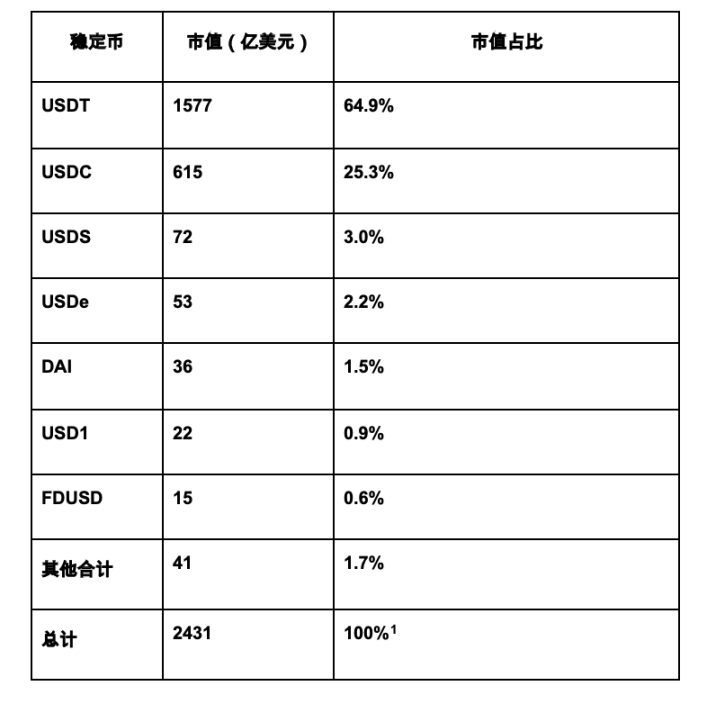

2025 年上半年,全球穩定幣市場呈現出顯著增長,市值從 2024 年底的約 2000 億美元上升至 2430 億美元左右,整體漲幅超過 20%。這一增長趨勢不僅體現在頭部穩定幣市值的持續擴張,更反映出穩定幣在實際支付、結算和去中心化金融中的使用密度不斷加深。

穩定幣市場的增長主力依然集中在 USDT 和 USDC 這兩大項目,但它們的發展路徑正在顯著分化。USDT 延續其作為「交易層基礎設施」的角色,在全球交易所、OTC 場景及高流通性市場中佔據壓倒性地位,尤其是在亞洲、新興市場和美元流動性緊張國家中,被廣泛用作美元替代品。其龐大的市值與深度流動性,使其成為大部分加密交易的默認結算媒介。

相比之下,USDC 越來越成為「清算與企業側接口」的首選。它在審計透明度、法幣儲備機制和監管對接方面具備天然優勢,並通過與 Visa、Stripe、Apple Pay 等支付網絡的深度集成,建立起合規支付閉環。同時,USDC 積極拓展多鏈部署,快速佔領 Solana、Polygon、Base 等高性能網絡,在企業支付、鏈下結算和 Web2 場景中落地速度更快。可以說,USDT 代表著「流通效率優先」,而 USDC 則聚焦「合規與金融內嵌」。兩者在應用方向、用戶群體與策略路徑上的分化,正共同支撐起穩定幣市場的雙核心格局。

與此同時,去中心化穩定幣也在自我重構。USDS(原 DAI 升級)在治理機制和模塊化設計上展現出戰略延續性,而 USDe 等新興機制項目則聚焦收益場景和流動性集成。雖然這些項目總體體量仍有限,但在結構上為 DeFi 生態提供了更多實驗路徑。USD1 藉助數字中立與跨鏈佈局快速獲得流通,體現市場對「非平臺化穩定幣」的結構性需求;而 FDUSD 等平臺幣種在遭遇儲備質疑後暴露出生態依賴風險,市值與交易動能均出現回調。

總體來看,穩定幣市場正從體量競爭轉向結構分化與功能佈局。主導項目不斷向支付結算、企業賬戶和鏈下融合深入推進,中層項目專注於 DeFi 結構優化,新興項目則探索制度與敘事的突破口。這一格局正在為穩定幣在全球支付體系中的戰略地位奠定基礎。隨著清算網絡、支付軌道與鏈上智能合約體系的進一步融合,2025 年下半年可能開啟「功能型整合階段」:穩定幣將成為數字資產生態與傳統金融之間的中介層,並在零售支付、貿易融資、B2B 流通和數字身份綁定中佔據戰略性位置。

表 1:2025 年上半年全主要穩定幣市值變動

表 2:全球主要穩定幣市值佔比(截至 2025 年第二季度末)

1.2 全球重大進展

2025 年上半年,穩定幣在全球範圍內持續推進制度化和基礎設施整合,顯現出四大核心趨勢:監管清晰化、支付系統對接、跨境清算試點與主流平臺接入。這些進展共同推動穩定幣從加密金融工具邁向主流金融體系的中間層角色。

監管層面,多個主要經濟體(美,歐,日,新,港等)已明確穩定幣的法律邊界,發佈或實施了涉及儲備合規、審計機制、發行許可和透明度要求的正式框架。全球共識正在形成:穩定幣應具備可監管性、資金支持的確定性,以及接入傳統金融系統的合規路徑。監管重心從「防範風險」逐步轉向「設計規則」,為機構合規發行和使用穩定幣提供製度空間。

跨境支付和清算場景使用持續增長。穩定幣已廣泛嵌入個人匯款、平臺結算與國際小額支付場景。憑藉低成本、高可達性與可編程性,穩定幣正成為特定市場中替代傳統跨境轉賬的有效工具,逐步從資產配置手段轉向常規資金流通與交易媒介。

主流金融科技公司持續將穩定幣納入產品體系。Visa、Stripe、PayPal 等已開放穩定幣結算功能,覆蓋多條公鏈和多種賬戶類型,企業用戶可直接以 USDC 等進行收付、對賬和鏈下清算。這標誌著穩定幣已不僅是「鏈上資產」,而正在嵌入真實商業流程和財務系統。

底層市場基礎設施也同步演進。穩定幣正成為智能錢包、鏈上賬戶系統、模塊化支付接口中的核心資產類型。基礎設施提供商推出自動結算 API、風控模塊和企業清算工具包,使穩定幣更易部署於傳統 ERP、跨境結算與數字金融服務之中。與此同時,多鏈部署成為穩定幣項目的常態,顯著提升其流通效率和冗能力。

綜合來看,全球穩定幣發展已步入「制度對接 + 場景融合」的階段。政策邊界逐漸明確,技術棧不斷模塊化,穩定幣正從「加密資產輔助品」升級為「可監管、可清算、可集成的金融結算層」。

1.3 值得關注的事件

穩定幣在多個場景支付量爆發式增長

穩定幣在多個領域的應用持續增長。在 B2B 交易中,月交易量從 2023 年初的不到 1 億美元增長至 2025 年初的 30 億美元以上。在加密預付卡方面,月交易量從 2.5 億美元增長到超過 10 億美元,反映出其在日常支付中的廣泛採用。同時,B2C 支付也呈現出快速增長,從每月 5000 萬美元增至 3 億美元以上。此外,預付資金和跨境支付的需求不斷增長,推動了相關貸款服務的穩步擴展。這些趨勢表明,穩定幣在全球金融生態中的地位日益重要,正在成為企業和消費者日常交易的重要工具。

大型銀行紛紛啟動穩定幣與存款通證試點

在美國聯邦立法明確後,包括 JPMorgan、Citigroup、Bank of America 在內的多家金融巨頭已開始佈局數字存款通證與穩定幣產品。JPMorgan 正測試名為「JPMD」的存款通證,計劃在 Base 鏈上運行,並針對機構客戶開放; Citi 也在研究發行自己的穩定幣; Bank of America CEO 表示正「積極評估、等待法律明朗化。」 此趨勢表明,傳統銀行正在從旁觀者角色轉向實操者,積極推動穩定幣的應用,並將其納入國際支付和跨境清算體系中,標誌著金融行業的深刻變革。

2. 東南亞市場概覽與應用趨勢

2.1 區域採用格局

2025 年上半年,東南亞穩定幣生態呈現出「以匯款需求為驅動、以美元錨定資產為主、以本地應用整合為發展趨勢」的格局。其中,越南、菲律賓與印尼構成了使用強度最高的三大市場,泰國與新加坡則代表了政策友好與制度化集成的前沿陣地。整體來看,該區域正在從「加密資產流通」階段,轉向「穩定幣基礎設施」建設階段,形成顯著的國家間應用差異與定位分工。

新加坡:以穩定幣為核心,聯通跨境清算、日常消費與數字資產配置

新加坡正推動穩定幣應用從企業跨境清算延伸至零售與旅遊等日常場景。USDC 與 XSGD 已廣泛集成於企業 API 與支付系統,成為企業間資金流轉的底層工具;同時,Metro 百貨等本地商戶也通過 Dtcpay 接入 USDT、USDC 等穩定幣支付,為用戶提供便捷、無匯兌障礙的消費體驗。 以 USDG 為代表的新型穩定幣模式,則在新加坡的合規框架下探索收益再分配與全球可用性的結合,拓展其在支付與資金運用方面的實際用途。 整體來看,新加坡正在推動穩定幣從支付媒介向多場景融合的金融基礎設施演進。

香港:穩定幣被出口商與 OTC 市場廣泛採用,形成港幣體系外的結算通道

在香港,穩定幣正逐步成為出口企業與個人用戶常用的美元替代工具。隨著越來越多海外客戶以 USDT 或 USDC 支付訂單款項,本地中小出口商為規避銀行轉賬的延遲與費用,日益轉向使用穩定幣進行結算。自 2021 年以來,中國客戶用於貿易清算的 USDT 交易量已增長五倍, 反映其在實際業務中的迅速普及。同時,香港已形成由超過 200 家實體門市與 250 多個線上服務商構成的 OTC 網絡,不少門市配備專業櫃檯、多語種服務與即時報價系統,支持用戶以現金兌換或贖回穩定幣。 穩定幣已成為跨境貿易與資產流轉中的關鍵媒介,其系統性作用正在不斷深化。

越南:零售端主導,DeFi 與灰色匯款並行發展

越南已逐步形成以 USDT 為核心的「非正式平行金融系統」,在缺乏官方支持與監管框架的情況下,用戶通過 Binance P2P、Telegram OTC 群組及其他非正式渠道持續獲取和流通穩定幣。穩定幣被廣泛用於個人資金管理、跨境小額轉賬、自由職業者收入結算以及資產保值等場景,已成為越南日常金融活動中的關鍵媒介。數據顯示,2025 年上半年,越南約 7.8% 的國際匯款通過穩定幣完成;同時,USDT 在本地交易市場中長期維持 3%–5% 的溢價,充分反映了其在資本流動受限與匯率波動環境中的避險與儲值功能。

菲律賓:支付型應用成熟,匯款生態與錢包深度融合

菲律賓擁有東南亞最為多樣化的電子錢包生態,多個主流平臺正加速整合穩定幣與加密貨幣功能,推動形成以錢包為樞紐的本地加密金融網絡。其中,GCash 已正式集成 USDC, 使用戶能夠便捷地進行穩定幣充值與支付操作,標誌著穩定幣開始嵌入本地主流金融基礎設施。Grab 也宣佈與支付服務商 Triple-A 及本地平臺 PDAX 合作,在菲律賓推出加密貨幣充值服務, 用戶現可使用多種加密資產為 GrabPay 錢包充值。這些平臺率先推動加密通道與法幣支付網絡融合,為菲律賓穩定幣在匯款、消費與收入結算等場景中的落地奠定了基礎。

印尼:從避險工具到高頻支付資產的加速轉型

據印尼商品期貨交易監管機構(Bappebti)數據,超過 60% 的加密投資者年齡在 18 至 30 歲之間,其中 18–24 歲佔 26.9%,25–30 歲佔 35.1%。 隨著年輕用戶成為市場主力,穩定幣的使用顯著增長。作為錨定法幣、波動性較低的資產,穩定幣在本幣貶值或匯率波動期間被廣泛用於對沖風險,是資金避險、保值和投資組合分散的重要工具。部分地區的使用也呈現出地域特徵,如巴厘島因數字遊民聚集、基礎設施完善而成為交易活躍區,穩定幣一度在巴厘島被用於線下支付,後因政策限制被禁止作為交易媒介使用。

泰國:跨境與旅遊場景興起,穩定幣作為結算工具加速滲透

泰國是對數字資產監管最友好的地區之一。2024 年泰國暹羅商業銀行推出了基於穩定幣的跨境匯款服務; Tether 官方引用的一篇報告指出,USDT 是被泰國最廣泛使用的穩定幣,佔據加密資產總交易量的 40%; Circle 也和 泰國最大的合規交易所 Bitkub 曾經開展本地交易活動; 一些地方的高端酒店已接受 USDT,USDC 支付; 同時還存在許多民間的 OTC 商家。儘管尚未形成全國性的支付網絡,穩定幣作為高效美元替代工具的趨勢已在外向型行業中逐漸顯現。近期的「加密支付沙盒」試點將會進一步拓展遊客以數字資產兌換數字泰銖、掃碼消費的應用場景。

馬來西亞:加密資產進入主流視野,穩定幣用作投資與儲值的入口資產

馬來西亞用戶對加密資產的認知與使用在過去五年顯著增長,穩定幣正逐步從純粹的交易媒介演變為本地用戶進行資產配置與短期儲值的主要工具。2024 年底,全國加密貨幣持有率已達 60%, 同時,一項針對 198 位馬來西亞用戶的研究表明,馬來西亞用戶對穩定幣已有較高的認知和接受度,使用基礎逐步建立。在支付、避險、資產配置等場景中,用戶普遍認為穩定幣能有效對抗加密市場波動,提升交易的穩定性與便利性。受訪者對穩定幣的信任、使用頻率和市場信心均與其採用意願顯著相關,整體呈現出較為積極的採用趨勢,反映了穩定幣在馬來西亞具備現實可行的應用土壤。

2.2 新興本地穩定幣

儘管美元支持的穩定幣如 USDT 和 USDC 在全球佔據主導地位 ,但亞洲地區出現了一種日益增長的趨勢,即開發與本地貨幣掛鉤的穩定幣,以增強貨幣主權並減少對美元的依賴。

新加坡: StraitsX 的 XSGD 是與新加坡元掛鉤的代表性穩定幣。截至 2025 年中,XSGD 市值約為 1,100 萬美元,累計交易量超過 80 億美元,支持以太坊、Polygon、Arbitrum、XRPL 等多條鏈。XSGD 由新加坡金融管理局(MAS)監管,並符合《支付服務法》要求,在區域內具有高度合規性。StraitsX 亦與 Grab、螞蟻國際等機構展開跨境支付合作,推動 XSGD 在企業結算與零售場景中的實際應用。

越南:VNDC 是越南主要本地穩定幣,採用 USDT 儲備,市值約 332 萬美元,月交易額超 1 億美元,主要流通於關聯平臺 ONUS,作為 ETH、BTC 等加密資產的定價與清算基準。雖未接入主流 DeFi,但已在本地形成基於封閉體系的穩定使用閉環。

菲律賓:目前菲律賓有三款主要的本地穩定幣:PHT、PHPC 和 PHPX。PHT 由 APACX 孵化,部署於 Ethereum、Polygon 和 Tron 網絡,重點佈局本地匯兌、數字支付與輕量化金融場景,目前在落地與應用方面處於領先狀態。 相比之下,另外兩款仍處於早期階段:PHPC 由 Coins.ph 推出,部署在 Polygon 與 Ronin 網絡,已完成央行監管沙盒測試,但尚未全面流通; PHPX 由 UnionBank、RCBC 等銀行聯合發行,運行在 Hedera 網絡,目前仍在試點中,主要用於銀行間結算與合規跨境交易。

PHT 是由 APACX 孵化的菲律賓比索掛鉤穩定幣,採用超額抵押機制發行,已部署於 Ethereum、Tron 和 Polygon 三大主流公鏈。目前市值約 500 萬美元,月均交易量超過 100 萬美元,廣泛應用於 OTC 交易、跨境匯款、用戶錢包、商戶收單與加密卡髮卡等核心場景。並與 Moneybees, Juancash, StraitsX 等本地及區域機構建立戰略合作,推動穩定幣在法幣兌付、支付清算與鏈上流通等環節的深度集成。

印度尼西亞: 當前印尼有兩款主要的本地穩定幣:IDRT 和 XIDR。IDRT 由 Rupiah Token 發行,部署在以太坊與 BNB Chain 上,市值約 170 萬美元,主要用於本地交易所充值與兌換。 XIDR 則由 StraitsX 推出,市值約 13 萬美元,聚焦合規跨境支付與 DeFi 場景,支持以太坊與 Polygon 等鏈。 兩者均錨定印尼盧比,但使用路徑與生態整合方向有所不同。

馬來西亞:BLOX 推出的 MYRC 是一款錨定令吉的穩定幣,採用 1:1 法幣儲備機制。截至 2025 年中,MYRC 市值約 73 萬美元,已部署於以太坊與 Arbitrum 網絡,目前項目處於 beta launch 階段,尚未實現大規模應用。

泰國:暫無泰銖穩定幣在主流市場公開流通。SCB 及其子公司 SCB 10X 曾於 2024 年推出試點型穩定幣 THBX,並在央行監管沙盒中測試。該項目曾於 Devcon 亮相,用戶可通過 「Rubie」 錢包將 USDC 兌換為 THBX 用於現場消費。 但自 2025 年起,項目未見更多落地進展,商業化路徑仍不明朗。

3. 東南亞監管趨勢與關鍵里程碑

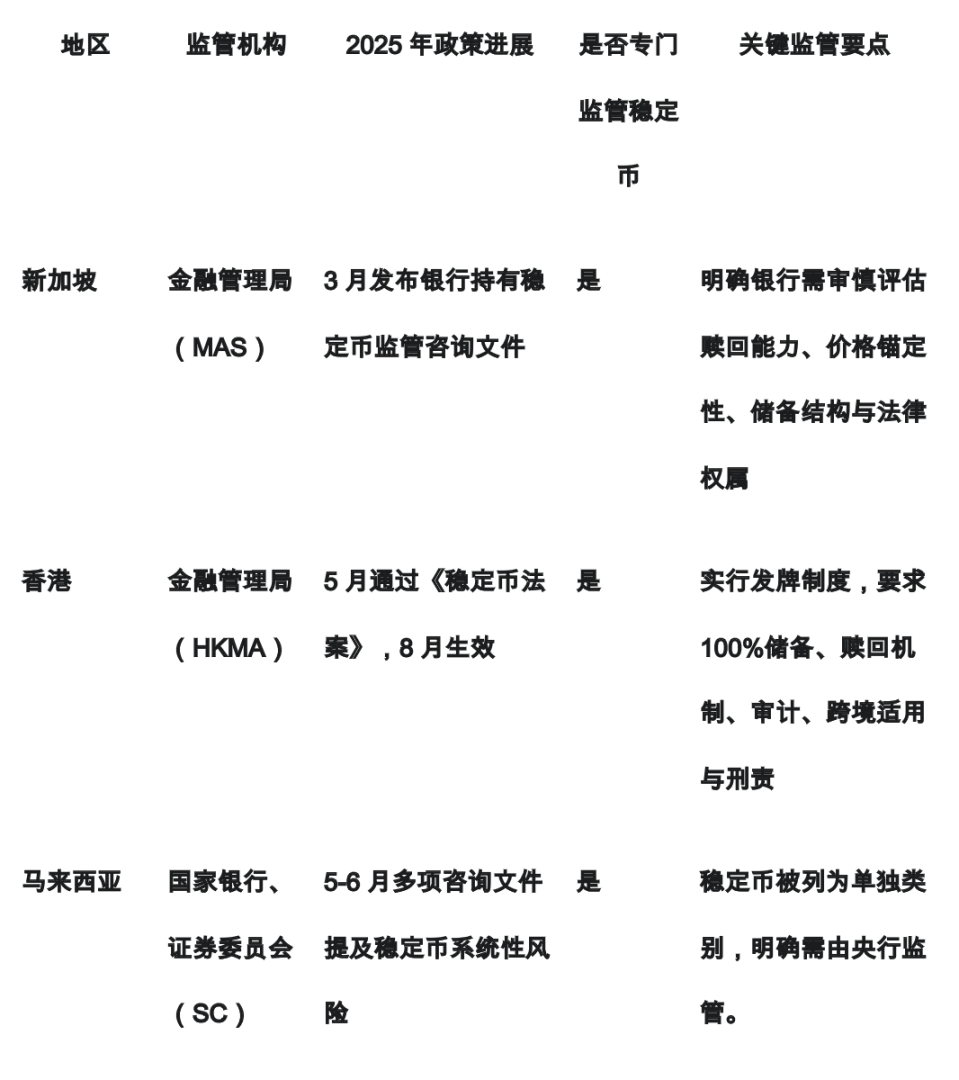

2025 年上半年,東南亞地區在穩定幣監管方面邁入實質化階段,多國陸續完成制度草擬、試點推進或監管落地,呈現出從「政策模糊」向「場景導向型監管」過渡的趨勢。

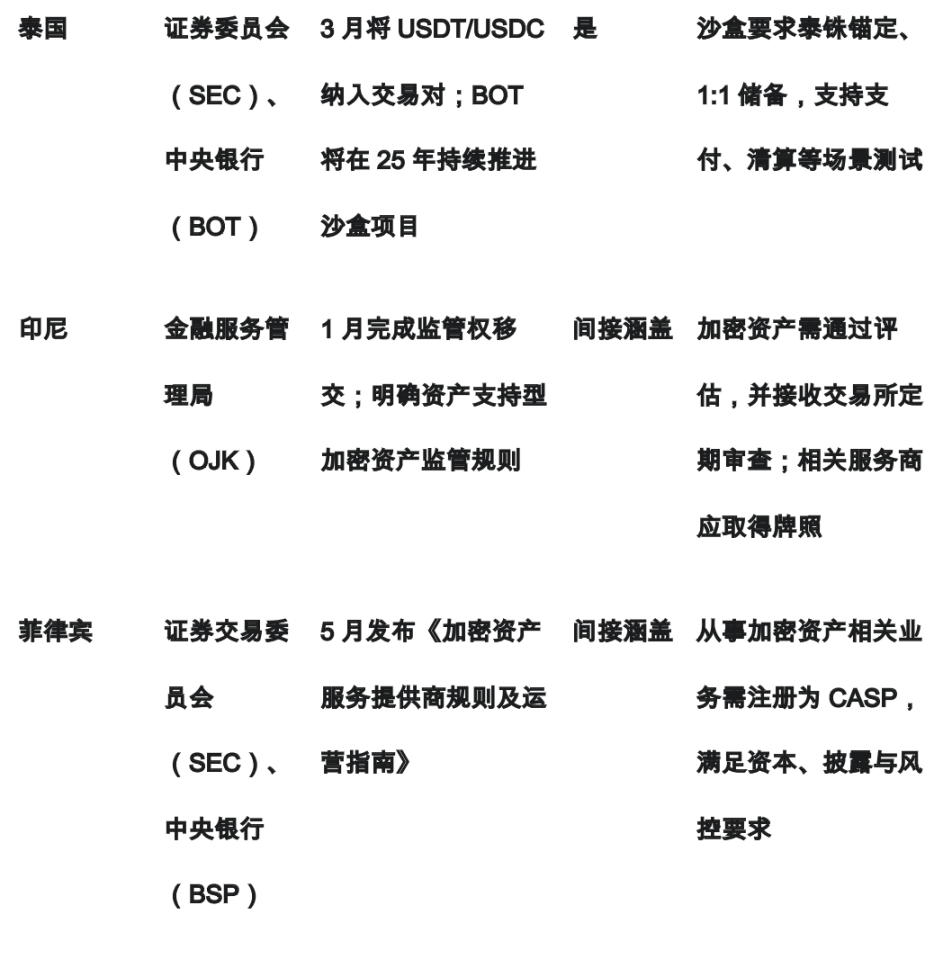

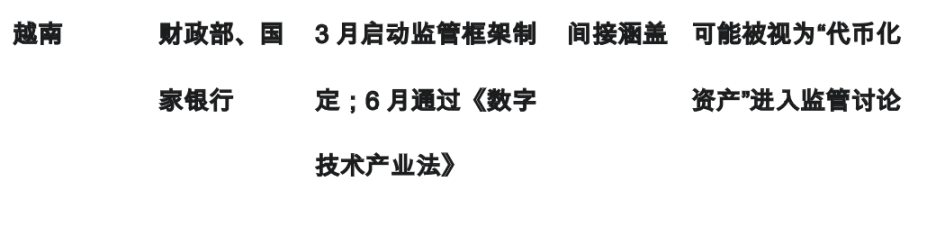

表 3:2025 年上半年東南亞主要監管里程碑

3.1 明確涉及

新加坡:納入銀行資本監管,強化穩定幣合規標準

新加坡金融管理局(MAS)於 2023 年 8 月發佈了《穩定幣監管框架》,適用於錨定新元或 G10 貨幣、在本地流通的單一貨幣穩定幣(SCS),並作為《支付服務法》的補充條款納入監管體系。

在此基礎上,MAS 於 2025 年 3 月發佈了新一輪諮詢文件《關於加密資產審慎資本處理及第一類與第二類附屬資本工具監管要求的諮詢文件》,首次提出了銀行持有穩定幣時的審慎資本監管要求,並對穩定幣的質量、安全性與法律結構設定了更具體的標準。這一新提案主要針對被歸類為 Group 1b 的穩定幣資產,即那些錨定法幣、具備贖回機制並通過權威驗證的加密資產。具體要求包括:

- 贖回機制要求:銀行必須能夠按面值從發行人或其授權代理處贖回穩定幣,且贖回過程必須在法律上具備明確可執行性。銀行需在購入前、每六個月及市場波動時重新評估贖回能力。

- 儲備資產標準:穩定幣必須完全由高質量、低風險資產支持,如主權債、央行存款或 A- 及以上評級銀行存款。平均剩餘期限不得超過 3 個月,儲備資產須由獨立第三方託管。

- 價格錨定穩定性測試:銀行需定期驗證穩定幣價格是否與參考貨幣保持緊密掛鉤,可採用統計方法(如 30 天內價格偏離面值 0.5% 的頻率不得超過 10%)或治理判斷。測試結果必須記錄在案,以便審計與監管查驗。

- 法律結構要求:銀行必須直接持有穩定幣背後的權利或資產,或通過明確法律結構獲得對儲備的債權。不得通過結構複雜、不可穿透的 SPV 間接持有底層資產。

- 盡職調查義務:銀行對發行人治理結構、兌付能力、託管安排、儲備構成等要素承擔持續性盡職調查責任。如穩定幣不再符合上述條件,必須立即將其重分類為高風險(Group 2)資產,並適用更高的資本要求。

MAS 此次文件明確表示將依據巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)的加密資產資本處理標準對穩定幣進行本地化落實,並就提案徵求公眾反饋。該框架一旦實施,將使新加坡成為全球少數幾個將穩定幣納入銀行資本監管體系的司法管轄區。

香港:以發牌制度為核心,建立穩定幣全面監管條例

香港於立法會於 2025 年 5 月 21 日通過《穩定幣法案》,建立了首個以發牌制度為核心的穩定幣監管框架,並將於 2025 年 8 月 1 日正式生效。該條例由香港金融管理局執行,適用於在香港境內或面向香港公眾從事穩定幣相關活動的本地及境外發行人。

條例對「指明穩定幣」定義為:錨定一項或多項法定貨幣,並以維持該掛鉤關係為目的的虛擬資產。凡涉及下列五項活動之一的個人或實體,必須取得金管局發出的牌照方可合法運營:

- 發行或鑄造穩定幣;

- 贖回或銷燬穩定幣;

- 管理其儲備資產;

- 提供穩定幣錢包服務(含託管);

- 推廣或營銷穩定幣

條例要求持牌人持續符合以下合規義務:

- 贖回機制要求:持牌人必須確保用戶可按穩定幣名義價值向發行人贖回法定貨幣,贖回應儘快完成,費用合理,不得附加不當條件,除非獲金管局書面同意,不得暫停或拒絕贖回。

- 儲備資產標準:穩定幣流通總額須由等值的法定貨幣資產全額支持,儲備資產應具備高質素、高流動性,並須與營運資金分離,由獨立第三方託管。

- 風險管理要求:持牌人需建立健全的內部控制機制與風險管理政策,包括儲備資產管理制度、流動性監測、壓力測試與應急響應流程,確保在各種市場條件下維持兌付能力。

- 審計與信息披露要求:持牌人須委託獨立審計人定期核實儲備資產及相關財務狀況,並向公眾披露儲備構成、託管安排、兌付能力、風險評估政策及治理安排等信息。

- 跨境適用機制:即使穩定幣發行人未在香港設立營運據點,只要其向香港公眾提供服務或對香港金融穩定構成潛在風險,金管局可將其指定為「指定實體」,強制其申請牌照並接受本地監管

- 執法與法律責任:未獲發牌從事穩定幣活動、未履行贖回義務、發佈誤導性資料或妨礙監管調查的個人或機構,將構成刑事罪行,可被判處罰款、暫停業務或監禁;金管局亦有權採取調查、限制、吊銷牌照等監管行動

目前已有超過 40 家機構表達申請香港穩定幣牌照意向,其中 Standard Chartered/Animoca/HKT 聯盟、京東 Coinlink 與 RD InnoTech 三家已於 24 年末入選金管局監管沙盒並展開前期對接,具備先發優勢。金管局表示正式發牌將高度審慎,僅批准少量合規性高、用途清晰、風控完善的申請方。

泰國:USDT, USDC 可合法交易,沙盒探索本幣錨定應用

2025 年 3 月 6 日,泰國證券委員會(SEC)發佈公告(Sor Jor. 9/2568),將 USDT 與 USDC 納入可用作交易基準的數字資產名單。這項修訂使兩種主流美元穩定幣可作為交易對在本地受監管數字資產交易所中使用,自 3 月 16 日起正式生效。該變更代表穩定幣首次被納入泰國受監管交易市場,標誌著其交易功能在本地市場獲得制度認可。

其次,泰國央行(BOT)正在推進的 「可編程支付監管沙盒」(Programmable Payments Sandbox),允許企業在受控環境中測試包括鏈上支付、自動清算在內的金融創新場景。根據 BOT 官網,該機制要求申請項目使用以泰銖為單位、具備 1:1 儲備機制的電子數據單位,並能通過分佈式賬本技術(DLT)和智能合約自動執行條件,結構上與錨定本幣的穩定幣高度相似,儘管政策未直接使用「穩定幣」表述。

首個進入該沙盒的測試項目由 SCB 10X 推出,於 2024 年 5 月完成第一階段測試,第二階段預計於 2025 年第三季度啟動。SCB 10X 是泰國暹羅商業銀行(SCB)母公司 SCBX 集團旗下的創新與風投子公司,專注於區塊鏈、Web3 和金融科技應用的探索。

根據央行公佈的信息,大部分其他測試項目將自 2025 年下半年陸續啟動,參與機構包括:大城銀行(Bank of Ayudhya)、開泰銀行(Kasikornbank)、Bitkub、True Money、OM Platform 等,測試內容涵蓋資產代幣化支付、託管支付、全球穩定幣兌換服務與 B2B 數字貸款等,測試周期預計將延續至 2026 年。

馬來西亞:明確金融屬性,穩定幣受央行監管關注

在 2025 年 5 月發佈的《代幣化資本市場產品監管框架建議稿》(Consultation Paper No. 1/2025)中,馬來西亞證券委員會(SC)明確提出監管「數字孿生代幣」(digital twin tokens),即將傳統資本市場產品(如債券、基金)以代幣形式在鏈上發行的結構。該框架強調技術中立原則,並僅限於鏈下有法律支持的證券型資產,不適用於「原生鏈上資產」如加密貨幣和穩定幣。但值得注意的是,文件中的託管要求、鏈上鍊下信息一致性、技術風險控制等規定,在結構上與生息型穩定幣的設計邏輯高度重合。儘管未被明確納入適用範圍,但未來仍可能參照該框架進行技術與治理上的適配。

2025 年 6 月 17 日,在 Sasana Symposium 2025 上,總理安華(Anwar Ibrahim)宣佈成立 Digital Asset Innovation Hub(數字資產創新中心),由馬來西亞國家銀行牽頭,作為支持金融創新的平臺。根據官方表述,該中心旨在為金融科技相關參與者提供一個「受控環境」,用於試驗新概念併為監管設計提供反饋。新聞稿中雖未直接提及穩定幣,但明確提到該平臺可支持資產數字化和金融科技創新方向的探索。這意味著穩定幣等項目可申請在該機制下進行試點,其監管邊界和合規機制將視項目類型和用途具體評估。

2025 年 6 月 30 日,SC 發佈《認可市場指南修訂草案—數字資產交易所》(Consultation Paper No. 3/2025),針對本地數字資產交易所(DIGITAL ASSET EXCHANGE)引入更開放的數字資產上市機制。在分類評估高風險資產部分,文件首次明確提及「穩定幣」作為獨立類別,指出其儘管聲稱錨定資產、價值穩定,但其穩定機制往往由發行方控制,可能引發金融穩定風險。文件特別強調,穩定幣的系統性影響已「處於國家銀行(Bank Negara Malaysia)的監管權限範圍」。這表明,監管層已將穩定幣與一般加密資產區別看待,明確其金融工具屬性,並將監管主導權劃歸中央銀行。

3.2 間接涵蓋

菲律賓:首次定義加密資產,確立 CASP 監管體系

2025 年 5 月,菲律賓證券交易委員會正式發佈了《加密資產服務提供商規則》(4 號通告) 與《加密資產服務提供商運營指南》(5 號通告)。

加密資產(Crypto-Asset)一詞在本次規則中首次被菲律賓監管機構明確界定,其被定義為:「以加密技術保障安全的一種數字化價值或權利表現形式,依託加密保護的分佈式賬本或類似技術進行交易驗證與安全保障,可通過電子方式進行轉移、存儲或交易」。

在菲律賓提供加密資產發行、交易、撮合、顧問或營銷等服務的機構,必須申請註冊為加密資產服務提供商(CASP),並接受 SEC 監管。若該資產具備證券屬性,還須按《證券監管法》完成註冊、提交證券註冊聲明,並在發行前向投資者充分披露信息,遵守反洗錢等相關法規。

穩定幣作為常見的加密資產形式,通常符合上述定義,相關服務提供方應履行 CASP 註冊與運營合規義務。此外,若穩定幣設計中包含收益分配、資產升值預期或治理權利,亦有可能被 SEC 認定為「加密資產證券」,從而適用更為嚴格的證券監管規定。

具體而言,從事加密資產服務的相關機構若擬在菲律賓面向公眾提供相關服務,需以本地法人身份申請註冊為 CASP,設立實體辦公室、具備不少於 ₱100,000,000 的實繳資本金,提交詳盡的業務計劃、風險揭示與 IT 安全架構說明,並在運營中履行各類合規義務。

在 SEC 建立註冊與合規制度的同時,菲律賓中央銀行(BSP)也通過「監管沙盒」機制推進對加密資產創新項目的實地測試。2024 年,本地平臺 Coins.ph 推出的菲律賓比索錨定資產 PHPC 獲准進入沙盒測試,並於 2025 年 6 月在滿足兌付能力、系統安全性與合規要求後正式退出,成為首個通過 BSP 審批進入公開市場流通的本幣錨定型數字資產。

印度尼西亞:OJK 接管監管職能,持續評估審查加密資產

2025 年 1 月 10 日,印尼正式完成加密資產監管職能的移交,由金融服務管理局(OJK)接替商品期貨監管機構(Bappebti),全面負責加密資產與證券衍生品的監管。這一轉變依據《2023 年第 4 號法》(金融業綜合法)實施,並通過《關於數字金融資產(包括加密資產)及金融衍生品監管職責的轉移》(2024 年第 49 號政府條例〉》與 《關於數字金融資產(包括加密資產)交易的提供的規定》(2024 年第 27 號 OJK 條例 ) 明確落地,標誌著印尼開啟數字金融監管的新紀元。

儘管穩定幣也未在相關法規中被直接提及,但 OJK 條例將「有資產支持的加密資產(backed crypto-assets)」納入監管範圍,涵蓋了穩定幣的核心特徵。因此,穩定幣作為資產支持型加密資產的一種,應被納入該監管體系的適用範圍。

條例中提到,若加密資產想要在印尼合法交易,必須被納入官方「加密資產列表」,並通過相應評估:擬上線資產需具備鏈上透明度、資產支持機制、發行方信息披露等要素。

同時交易所需基於市值、流動性、法律合規性等指標進行評估,並每季度更新資產清單。OJK 保留對交易資產的干預權,包括暫停、下架及強制清算指令。此類條款雖未專門針對穩定幣,但一旦穩定幣存在風險或不合規,同樣適用。

所有提供加密資產交易、託管、清算服務的機構,均需獲得 OJK 牌照,並滿足治理、反洗錢、系統安全、投資者保護等全面標準。新設機構的董事、高管及控股股東必須通過適任性審查。

根據 OJK 新規,所有已獲得牌照的加密資產交易所必須在三個月內(即 2025 年 4 月前)完成資產重新審查與清單更新。穩定幣如在名單之列,同樣面臨重新評估並持續披露支撐機制的合規義務。

越南:《數字技術產業法》發佈,穩定幣或被歸入代幣化資產

2025 年,3 月 1 日,政府總理簽署第 05/CT-TTg 號指令,責成財政部與國家銀行牽頭制定數字資產與數字貨幣的監管方案,並在當月內向政府提交初步框架。該指令未具體列舉比特幣等加密資產,但已標誌著加密資產監管從行政管控階段邁入法治化準備階段。

6 月 14 日,越南國會正式通過《數字技術產業法》,首次在法律中定義「數字資產」並區分其內部類型。根據法律文本,數字資產被界定為以數字代碼形式存在、可由組織或個人擁有、控制與交易的資產,並細分為「虛擬資產」與「代幣化資產」兩類。

其中,虛擬資產指不錨定任何現實價值、完全基於數字系統生成的資產,廣義上涵蓋了現有加密貨幣的主流形態。代幣化資產則是指通過編碼方式映射現實資產所形成的數字資產,適用於如房地產、債權、商品等領域。

從形式和技術特徵來看,穩定幣與「代幣化資產」具有較高相似性。其被納入該類別監管範疇的可能性較大。同時,法律明確排除法定貨幣、央行數字貨幣(CBDC)、證券及其他受金融法規監管的金融資產,表明其監管重點在於傳統金融體系之外的數字資產形態。

《數字技術產業法》還設立了「監管沙盒」機制,用於試點新型數字技術與金融產品。儘管法律未直接提及穩定幣,但沙盒機制可能為穩定幣在跨境支付、旅遊場景等限定應用中提供試點通道。

此法規的出臺標誌越南正將區塊鏈納入國家戰略技術之列,但具體的監管規則如許可制度、合規申報、反洗錢等仍需等待金融監管機構(如越南央行、財政部、證監會)出臺更細化的配套政策

4. 東南亞穩定幣落地的挑戰與機會

4.1 機會

監管框架趨於明晰,為合規項目打開入口

2025 年,東南亞主要國家的穩定幣監管逐步清晰,整體從觀望轉向審慎接納。新加坡和香港率先建立明確框架,新加坡將穩定幣納入銀行資本監管體系,香港則通過發牌制度和跨境適用機制設立正式監管路徑。菲律賓、印尼、馬來西亞等國雖未出臺專門法律,但已將穩定幣納入加密資產或金融產品監管範疇,通過沙盒機制、交易所審查等方式推動合規試點。

本地支付痛點顯著,穩定幣具備結構性替代空間

在菲律賓、泰國、越南等國家,普遍存在法幣國際流通性差、跨境匯兌成本高、零售支付基礎薄弱等結構性問題。穩定幣可以繞過中間清算體系,直接實現鏈上轉賬、即時結算,顯著壓縮交易時間與手續費。例如菲律賓在勞工匯款場景中,USDT 已成為廣泛使用的替代通道,本幣穩定幣亦可通過合規路徑切入這一真實需求場景,解決傳統金融難以覆蓋的最後一公里問題。

本地機構主導的穩定幣項目加速試點落地

與以往由外部技術團隊主導穩定幣發行不同,2025 年開始,越來越多穩定幣項目由本地銀行、持牌交易所或金融科技企業主導。例如 SCB 10X 推動的泰銖可編程支付項目,這些項目天然具備與本地合規系統對接的便利性,也更容易獲得政府信任。這意味著穩定幣正從「DeFi 工具」向「本地金融基礎設施」的角色轉變,具備成為數字支付標準的潛力。

互通性技術路徑成熟,使用場景持續拓展

跨鏈通信協議(如 Layerzero)已經支持穩定幣在多個鏈上實現原子交換與流通,避免價值碎片化。同時,鏈上儲備證明、自動審計、託管可視化等新一代金融技術,使得穩定幣的合規能力與鏈上透明度同步增強。再結合新加坡與泰國對「可編程支付」場景的探索,穩定幣將不僅用於「轉賬」,更具備自動結算、事件觸發支付等更復雜的業務能力。

穩定幣成為本幣數字化的」中間方案

在多數東南亞國家尚未準備好推進零售型 CBDC(中央銀行數字貨幣)的情況下,由私營機構發行、與本幣錨定的穩定幣,成為現實中可控、可測試、可規模化的替代路徑。穩定幣既可作為「準 CBDC」進行技術試點,又因具備兌回機制與市場流通能力而更貼近真實經濟,有望成為政府推進本幣數字化的橋樑性工具。

穩定幣有望成為區域貨幣互聯的數字橋樑

隨著多國推動本幣錨定型穩定幣的試點與落地,東南亞正逐步形成以數字資產為媒介的跨境清算網絡雛形。不同於傳統基於美元的中介結算體系,穩定幣有望實現本幣之間的直接兌換與清算,降低依賴美元的結構性成本。可通過穩定幣 - 穩定幣的跨鏈兌換機制,構建「區域內本幣互聯」的價值傳輸通道。這為未來構建一個更具主權性和效率的東盟數字支付走廊奠定基礎,也為穩定幣賦予超越單一國家支付工具的戰略地位。

4.2 挑戰

區域監管分化嚴重,跨國擴展受阻

雖然 2025 年東南亞多個國家都已開始探索穩定幣監管,但監管層級與清晰度高度不一。例如,新加坡與香港採用嚴格定義 + 發牌路徑,印尼和菲律賓則通過廣義加密資產監管框架間接涵蓋,越南和馬來西亞則仍處於定義和權限劃分階段。這種差異化導致穩定幣項目很難一次性覆蓋多個國家市場,跨境清算、支付和轉移功能難以規模化落地。

本幣穩定幣流動性不足,缺乏真實使用環境

雖然多個本幣錨定型穩定幣已經問世,但普遍缺乏足夠的市場深度、交易對數量與用戶接受度。一方面是由於用戶對本幣數字資產尚不熟悉,另一方面是因為這些穩定幣往往缺乏高頻使用場景與鏈上配套生態,導致其「上線即沉寂」。在與 USDT、USDC 等廣泛流通的美元穩定幣競爭中,本幣穩定幣更容易被邊緣化。

高合規門檻抬升技術團隊准入成本

隨著香港、新加坡等地設定「100% 高質量儲備、第三方託管、兌回保障、法律結構清晰」作為發行前提,穩定幣已逐步成為「類金融產品」。對缺乏銀行資源、法務團隊、審計支持的小型項目而言,這意味著技術能力不再是唯一門檻,甚至不是最主要門檻。缺少合規資源與資本能力的團隊將被排除在主流市場之外,穩定幣生態逐步「機構化」。

美元穩定幣事實壟斷,用戶切換成本高

在實際支付與交易中,USDT 與 USDC 佔據主導地位,甚至在很多國家充當「事實上的數字美元」。以 USDT 為例,其在菲律賓、越南、印尼的 OTC 市場廣泛流通,商戶與用戶對其接受度高,而本幣穩定幣面臨「為何切換」的信任與動機挑戰。如果無法提供明顯的價格優勢、結算效率或合規必要性,本幣穩定幣很難從美元錨定產品手中奪取市場份額。

基礎設施不完善,用戶教育成本高

穩定幣在東南亞的推廣面臨基礎設施薄弱與用戶教育成本高的問題。鏈上錢包、Gas 費用、跨鏈橋等操作對普通用戶不夠友好,而現實中的出入金通道、商戶收款、清算接口等配套設施尚不完善,限制了實際應用落地。同時,大眾對穩定幣仍缺乏支付工具的認知,項目方需承擔額外的教育與推廣成本,對資源有限的團隊而言構成較高門檻。

法幣主權與宏觀政策掣肘本幣穩定幣發展

在穩定幣具備類貨幣屬性的背景下,部分國家對其可能侵蝕法幣主權、擾亂資本控制機制表示隱憂。例如馬來西亞明確將穩定幣定義為具有系統性風險的潛在工具,監管上交由中央銀行主導。這意味著,儘管市場需求存在,本幣穩定幣的政治生存空間仍充滿不確定性。

5. 戰略建議與未來展望

5.1 對企業的建議

優先進入監管友好市場,建立合規樣板案例

鑑於各國監管成熟度不同,企業應優先在香港、新加坡、菲律賓等政策路徑明確、監管節奏可預測的國家設立項目試點或發行實體。獲取本地金融牌照、參與監管沙盒、建立審計託管合作,是取得信任的基礎。這些「首發樣板」可作為未來複制到其他國家的合規背書。

圍繞真實交易場景設計端到端的閉環路徑

與其單純做一個「穩定幣發行方」,不如切入完整的資金流閉環:如「用戶入金→商戶收款→鏈上清算→法幣兌回」。這要求企業不僅部署代幣合約,還需打通入金渠道(如 OTC、加密錢包)、B2B/B2C 應用(如電商、匯款平臺)、兌出機制(如錢包提現、卡包聯動),從而建立真正可用、可回收的穩定幣軌跡。

推動穩定幣產品結構模塊化,降低集成門檻

面向合作方(如錢包、電商平臺、支付 API 提供商),穩定幣發行方應將自身能力拆分為標準化模塊:如鏈上發行接口、價格錨定工具、審計 API、託管查詢模塊等,形成穩定幣服務能力矩陣。這將極大降低合作方對接成本,提升系統兼容性。

構建本地聯盟生態,聯合支付商與合規中介推進落地

企業不應獨立作戰,而應主動聯動本地支付公司、零售端平臺、加密 - 法幣出入口、銀行機構等,組成「穩定幣本地落地聯盟」,共同推進商戶收款、結算清算、稅務合規等流程。尤其是在菲律賓、泰國這類現金密集型國家,建立與線下流通渠道的深度合作,是推動真實使用的關鍵。

5.2 對監管機構的建議

構建多層監管體系,分類型、分階段引導穩定幣發展

監管應避免一刀切,而應根據穩定幣的用途(如支付型、交易型、資產抵押型)、發行方性質(金融機構、技術公司、DAO)以及使用範圍(本地封閉場景、開放跨境流通)設定差異化管理路徑。初期可將創新型項目納入監管沙盒,由監管方實時監控測試結果,並逐步引導其向註冊備案或發牌制度過渡。通過「容錯→驗證→放行」的方式,動態管控技術風險與合規成本。

建立鏈上監管接口,強化對資金流與兌付能力的動態掌握

穩定幣具備鏈上可視特性,應善加利用。建議要求項目開放標準化數據接口(如儲備地址、贖回記錄、流通分佈),引入鏈上儲備證明機制,並將其與監管機構審計系統聯動,實現實時監控。例如可設定觸發機制,當特定條件出現(如大規模贖回、高度集中持倉)時自動預警、凍結或限制相關操作,從而強化風險控制。

探索本幣穩定幣監管模板,為非 CBDC 路徑預留制度空間

在多數東南亞國家仍未準備發行零售型 CBDC 的背景下,合規本幣穩定幣可作為「中間形態」進行試點。建議設定統一參數(如儲備比例、託管要求、每日兌付限額、兌回時間上限),並允許金融機構在監管授權下進行小規模發行。此類試點應專注於跨境匯款、政府補貼發放、數字旅遊支付等可控場景,建立監管經驗與社會信任。

推動跨國監管協調機制,降低區域內政策摩擦

考慮到穩定幣的天然跨境屬性與技術可擴散性,單一國家的監管框架難以獨立應對其全部外溢效應。建議推動建立多邊協作機制,圍繞沙盒互認、技術與審計標準兼容、錢包與節點管理規範等方面開展區域協同,降低政策碎片化所帶來的操作與合規摩擦。通過協作機制引導區域內穩定幣互聯互認,有助於構建更具一致性和效率的跨境數字金融環境。

5.3 對用戶的建議

建立穩定幣基本認知,明確風險與價值屬性

用戶在使用穩定幣前,應具備基本理解:穩定幣是一類錨定法定貨幣、設計用於保持價格穩定的數字資產。合規穩定幣通常具備真實資產儲備、公開審計、兌付機制以及一定程度的監管認定。而部分不具備儲備支持或過於依賴算法調節的代幣產品,雖表面價格穩定,但潛藏較大信用與技術風險。用戶應以「功能性資產」而非「高收益投資」視角看待穩定幣,避免誤判其金融屬性。

優先選擇具備可兌回與本地可用性的穩定幣

穩定幣的價值不僅在於「鏈上存在」,更取決於其是否能夠在日常生活中完成支付、收款、提現等操作。用戶在選擇使用某一穩定幣前,應確認該資產是否支持本地法幣出入金、是否能在主流平臺上流通、是否具備清晰的兌付路徑。能夠支持「鏈上使用 + 本地兌現」閉環的穩定幣,更具實際可用性和資產可控性。

提升數字錢包使用能力與資產安全意識

穩定幣的使用通常依託區塊鏈錢包,涉及私鑰管理、鏈上交易、合約授權等操作。用戶應掌握基本的錢包使用技能,包括創建和備份助記詞、區分主鏈、識別風險授權、調整交易費用等。同時,應警惕常見的安全風險,如釣魚鏈接、惡意空投、假冒錢包插件等,避免因操作不當導致資產損失。

探索穩定幣在跨境、支付、存儲等場景下的實際用途

穩定幣可作為高效、安全的價值傳輸工具,廣泛應用於跨境匯款、遠程收款、平臺結算、數字商品支付等場景。與傳統支付系統相比,穩定幣具有轉賬速度快、成本低、可編程性強等優勢。用戶可結合自身需求,逐步將穩定幣納入日常支付和財務管理中,提升交易效率與資產靈活性。

商戶與平臺用戶可將穩定幣納入日常經營流程

對於需要收款、結算或分賬的商戶和平臺用戶而言,穩定幣可作為新的收付款渠道。結合數字錢包、聚合支付接口與匯率工具,商戶可實現自動定價、鏈上結算與資金清算流程。對於面向國際客戶的電商、創作者平臺、線上服務商而言,穩定幣也可顯著降低跨境結算成本與等待時間,提升資金週轉效率。

6. 結論

截至 2025 年上半年,穩定幣在全球金融體系中已確立其作為結構性變革工具的戰略地位,東南亞則成為採用與政策實驗的前沿區域。

儘管該地區仍面臨監管框架不一、鏈上非法活動風險、鏈下基礎設施薄弱等挑戰,但穩定幣在提升金融包容性、優化跨境支付效率以及推動金融系統現代化方面展現出顯著潛力。

各國監管機構正逐步通過多邊對話、沙盒機制和功能性分類法推進政策清晰化進程;與此同時,機構投資者的加速入場以及錨定本地法幣的穩定幣不斷出現,為區域內建立可控、可審計、可互操作的穩定幣生態奠定基礎。

展望未來,政策制定者、金融服務提供商與技術基礎設施構建者之間的戰略協作將是釋放穩定幣全部價值的關鍵所在。這不僅關乎個體國家的支付創新能力,更關乎整個東南亞能否在全球數字金融格局中構建一個更具普惠性、效率與韌性的區域性價值網絡。