撰文:David,深潮 TechFlow

原標題:iPhone 17 發佈,我發現幣圈最大的“蘋果思維”是囤幣

今天整個科技圈都在討論一件事:iPhone 17 發佈了。

朋友圈、微博和小紅書鋪天蓋地都是蘋果的消息。有人熬夜看了發佈會,還有人在算價格是否值得。

不過今年的討論畫風有點特別。除了新品本身,中文互聯網上還火了一個新梗:

“安卓思維”和“蘋果思維”。

有人總結說安卓用戶是“性價比思維”,凡事都要比參數、算價格;蘋果用戶是“體驗思維”,願意為生態和品牌付溢價。

然後這個梗越傳越廣,從手機圈傳到了各個領域,大家開始用這兩種思維來形容做事方式。

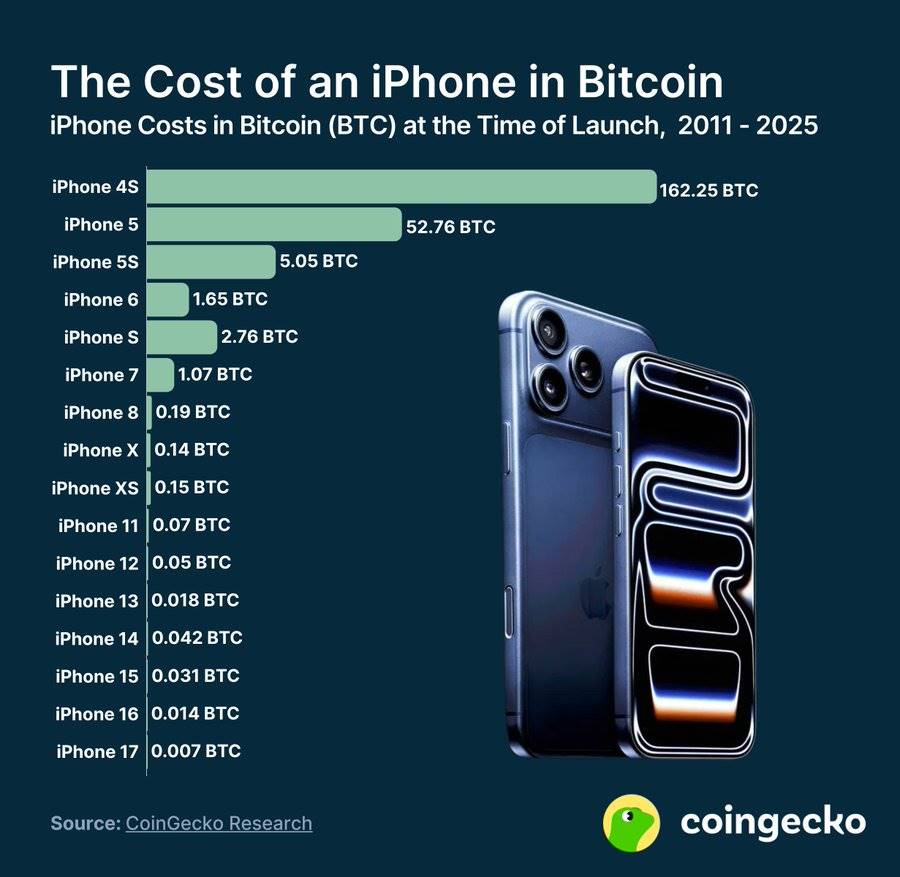

就在小編刷著這些討論的時候,加密推特上 Coingekco 發的一張圖跳進了時間線。

2011 年,買一部 iPhone 4S 需要 162 個 BTC;2024 年,買 iPhone 16 只要 0.014 個 BTC。按今天 iPhone 17 的價格算,大概是 0.07 個 BTC。

我盯著這張圖看了好一會兒。每當用幣本位計算商品價值,人總是會心疼自己虧過的幣。

在大家都在討論“安卓思維 vs 蘋果思維”的時候,我在想另一個問題:在幣圈,什麼才是真正的“蘋果思維”?

如果說蘋果思維是相信某個品牌、某個理念,然後長期持有不動搖,那麼從 2011 年握住 BTC 到現在的人,是不是最徹底的“蘋果思維”踐行者?

這個想法讓我開始重新審視幣圈的很多現象。

幣圈裡的那些思維標籤

幣圈可能是全世界最喜歡貼標籤的地方。

“鑽石手”還是“紙手”,“Builder”還是“Trader”,“價值投資”還是“投機”…我們總在給自己和別人分類。

現在,“安卓思維”和“蘋果思維”這個梗傳到幣圈,倒是意外地貼切。

什麼是幣圈的“安卓思維”?

核心是一個字:搏。

相信小資金必須承擔高風險才能翻身。BTC 從 9 萬漲到 18 萬才翻倍,但一個土狗可能一天翻 10 倍。他們追求的不是穩健增長,而是階層躍遷。

這種思維的邏輯鏈條很清晰:普通人沒有資源優勢→必須找到不對稱機會→新項目和新概念最可能產生Alpha→所以要不斷嘗試、不斷輪動。

那什麼是幣圈的“蘋果思維”?

核心也是一個字:囤。

相信時間比選擇更重要。不是不想賺快錢,而是認為追逐熱點的期望收益是負的。與其在 100 個項目裡虧 90 個賺 10 個,不如選一個確定性最高的長期持有。

這種思維的邏輯同樣明確:市場短期不可預測→大部分人跑不贏大盤→BTC是唯一經過時間驗證的標的→拿住就是勝利。

最典型的就是那些“激光眼”頭像,個人簡介裡可能就一個詞:Bitcoin。

有意思的是雙方可能互相不理解,甚至互相懷疑。

安卓思維看蘋果思維,覺得這些人太保守了,Crypto 本來就是高風險高收益的地方,你要穩健為什麼不去買茅臺?

蘋果思維看安卓思維,則是這些人在刀尖上跳舞,今天賺 10 倍明天歸零,最後算總賬大概率是虧的。

雙方都有自己的信仰。一邊信奉 WAGMI,一邊則信仰 HODL。

但這兩者可能根本不是對錯問題,而是處境問題。

一個拿 5000 塊進場的年輕人,和一個拿 500 萬進場的老錢,他們的最優策略能一樣嗎?

前者即使虧光了,無非是兩個月工資;但如果賭對了,可能改變人生。後者賭錯一次,可能就萬劫不復。

所以“安卓思維”的人說得也沒錯,不賭,怎麼翻身?“蘋果思維”的人也有自己的立場,保住本金才能長期生存。

這就像有人問你,買 iPhone 還是買安卓?

答案永遠是看你自己要什麼。

“蘋果思維”的奇妙映射

表面上看,幣圈和“蘋果思維”應該是絕緣的。

畢竟,Crypto 的誕生就是為了打破壟斷、擁抱開放、推動創新。而蘋果恰恰代表著封閉生態、中心化控制、漸進式更新。按理說,幣圈應該天然排斥“蘋果思維”才對。

但現實卻充滿了諷刺。最成功的幣,恰恰最“蘋果”。

BTC 十幾年了,代碼庫的更新謹慎到令人髮指。這像不像 iPhone 的擠牙膏式創新?年年有人說 iPhone 落後了,但年年都賣得最好。

最信仰 BTC 的社區,也最“蘋果”。

比特幣看多者的傲慢程度,同樣不輸於任何果粉。他們有一句名言:

"Shitcoin is shitcoin",管你什麼創新生態,在他們眼裡都是垃圾,同時也還有中本聰的那句曠世名言壓箱底:

“如果你不相信我,抱歉我也沒時間說服你”。

這種唯我獨尊的態度,是不是很像某些蘋果用戶那種“安卓就是不行”的優越感?

更有意思的是現在市場的選擇。機構、上市公司和國家儲備都開始囤比特幣,你或許可以說是一種遲鈍的後知後覺,但很難說它們都是傻子,拿真金白銀投入一個不合算的標的。

這裡面有個深層的邏輯:在一個充滿不確定性的市場裡,“無聊”可能恰恰是最大的優勢。

BTC 不需要路線圖,不需要白皮書更新,不需要 CEO 帶貨,甚至不需要市場營銷。它就在那裡,十幾年如一日,無聊但可靠。

但對大多數幣圈玩家來說,這種思維依然難以實踐,而最大的悖論也莫過於此:一邊高喊著去中心化和創新,一邊市場卻把最多的錢投給了最“保守”的項目,BTC。

“安卓思維”,折騰成為本能

這個悖論其實值得深思。為什麼標榜開放和創新的幣圈,最後大錢卻流向了最封閉和保守的策略?

先看看幣圈的“創新焦慮”。

每個牛市都有新故事。2017 年是 ICO,2020 年是 DeFi,2021 年是 NFT 和 GameFi,2024 年是銘文和 AI。每個故事剛開始時,都號稱要“改變世界”。

焦慮從哪來?從錯過中來。

看著別人靠 SHIB 財富自由,靠 BAYC 改變命運,靠早期 DeFi 挖礦賺得盆滿缽滿,誰能不焦慮?於是大家拼命追趕下一個風口,生怕又錯過了。

社交媒體放大了這種焦慮。打開推特,滿屏都是“恭喜××喜提千倍”,“××賽道還有 10 個 Alpha”。不追熱點,彷彿就是在犯罪和沒有好好參與這個行業。

但現實數據很殘酷。

2017 年的 ICO 項目,現在還活著的有幾個?

創新越多,歸零越多。這幾乎成了幣圈的鐵律。重要的是浪潮褪去之前,你自己還剩多少果實。

扎進浪潮裡簡單,全身而退卻很難。

讓我們誠實一點,如果幣圈有所謂極致的“安卓思維”玩家,那麼他的真實狀態必然是很累的。

打開這些玩家的推特,你可能會看到他們同時關注著:新的 L2 上線、哪個鏈有空投、DeFi 的新池子、銘文的地板價、AI 概念幣的動向……

Meme 最火的那一陣,凌晨三點別人在睡覺,他們可能在掃鏈和找角度;週末別人在休息,他們在研究新敘事。

而所謂“科學家”,褪去濾鏡不過是一個擠破腦袋尋求穩賺信息差的普通人,累並快樂著。

問問身邊的“安卓思維”玩家,有多少人真的賺錢了?

大部分人的真實情況或許是,在 A 項目賺了 10 倍,在 B 項目歸零;在牛市初期賺了 100 萬,在熊市全部還回去;今天抓住了一個 Alpha,明天踩了三個坑。

一年下來一算賬,還不如老老實實拿著 BTC。

為什麼會這樣?因為"安卓思維"有個致命問題:信息過載。當你試圖抓住每個機會時,你其實什麼都抓不住。

當你的注意力分散在 100 個項目上時,你對每個項目的理解都是淺層的。你以為你在研究,其實只是在瀏覽。你以為你掌握了信息差,其實你看到的都是別人想讓你看到的。

更深層的問題是,在這個圈子裡,對普通人來說,勤奮是焦慮的唯一解藥。

大部分幣圈玩家們內心深處知道,自己並沒有真正的優勢。沒有內幕消息,沒有技術優勢,沒有大資金,唯一能做的就是“更努力”。但在一個 PVP 的市場裡,努力可能是最不值錢的。

當然安卓思維也有成功的。

真正賺到錢的安卓玩家,往往專注某個細分領域、有自己的信息源、知道什麼時候應該收手…更重要的是,他們把這個當做自己的全職工作來對待。

對比之下,“蘋果思維”玩家的狀態完全不同。

他們可能一個月都不看價格,生活重心根本不在幣圈。他們有自己的工作、事業、生活。Crypto 對他們來說,只是資產配置的一部分。

沒有對錯,只有選擇。如果你有時間、有精力、有天賦,“安卓思維”可能真的適合你。

選擇的智慧

回到文章開頭那張圖。

iPhone 用 BTC 本位計價,13 年間從 162 個跌到 0.01 個,跌幅 99.99%。

這個數字對比確實很有衝擊力,但其實不妨想另一個更加實際的問題:

如果你是 2011 年那個糾結是買 iPhone 4S 還是買 162 個 BTC 的人,你現在會怎麼想?

2011 年,iPhone 是實實在在的革命性產品,而 BTC 只是極客圈的實驗。當時選 iPhone 是理性的,選 BTC 才是瘋狂的。

但 14 年後回看,理性的選擇讓你擁有了一部早就淘汰的電子垃圾,瘋狂的選擇讓你擁有了價值 150 萬美元的資產(如果你能拿著不賣)。

這能說明什麼?

也許什麼都說明不了,成功只是倖存者偏差,每個人彼時做的,都是最適合自己性格、事後看最合理的選擇。

沒有對錯,真的,沒有對錯。

市場會獎勵真正優秀的“安卓思維”玩家,那些找到 Alpha 的人;市場也會獎勵堅定的“蘋果思維”玩家,那些拿住 Beta 的人。

市場懲罰的,是那些搖擺不定的人。所以,真正的問題從來不是選擇哪種思維,而是你瞭解自己嗎?

無論你選擇買 iPhone 還是買 BTC,無論你是“安卓思維”還是“蘋果思維”,最重要的是:

這是你自己的選擇,而不是別人告訴你的答案。

畢竟在幣圈,"Think Different"的最高境界,也許就是 "Think for Yourself" 。