作者:@0xuberM

編譯:Saoirse,Foresight News

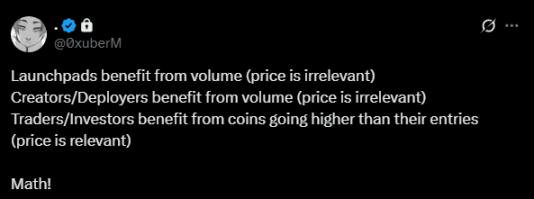

編者按:本文從激勵機制切入,剖析 Launchpad、創作者與交易者的生存現狀,並指出,Launchpad 以交易量為核心、創作者缺乏託價動力、交易者淪為「敢死隊」,形成惡性循環。當前僅 VC 與內部人士有動力推高代幣價格,普通交易者陷入困境。文章客觀呈現市場現狀,雖未給出解決方案,但為理解加密市場運作邏輯提供了重要視角。以下是編譯內容:

激勵機制

激勵機制是世界運轉的核心動力。若想讓某人做某事,只需構建一個環境或場景,讓其在完成這件事時能獲得回報 —— 這是人性的基本規律。

但目前,鏈上代幣(尤其是通過 Launchpad 發行的代幣)缺乏推動價格上漲的激勵機制,這一問題亟待關注。

Launchpad 的運作邏輯

昨天我曾用諷刺的語氣發過一條相關推文,現在想鄭重強調一點:代幣發行平臺(Launchpad)並沒有動力去抬高任何特定代幣的價格,除非在某些特殊情況下(這點我們稍後再談)。

這類平臺的運作模式本質上和賭場類似,對它們而言,唯一重要的指標就是「交易量」。

這也正是「無需許可發行」和「綁定曲線」(一種通過算法調節資產供需與價格關係的機制)如今能成為主流的核心原因 —— 就像賭場會不斷推出彩票玩法一樣,平臺也希望提供儘可能多的投機機會,通過讓少數人「中頭獎」,吸引更多人參與進來。

那麼,代幣發行平臺是如何盈利的?

其實很簡單:它們只需「存在」就能獲得收益。一方面,為普通人提供無需許可的代幣發行渠道;另一方面,通過綁定曲線為投資者提供投機工具。若想進一步擴大規模,平臺就必須爭奪市場份額,而常用的手段有兩種:

- 開展營銷活動:要麼散佈競爭對手的負面消息(FUD),要麼強調自身「差異化」,即便實際業務與對手並無本質區別;

- 推動部分代幣漲價:這被視為「最佳營銷方式」,能快速吸引用戶關注。

我觀察到一個規律:代幣發行平臺及其團隊,只會在兩種情況下全力爭奪市場份額:一是市場份額被競爭對手搶走,需要重新奪回時;二是想刻意打壓競爭對手、破壞其聲譽時。

有趣的是,每當這兩種情況發生,平臺上總會有少數代幣開始漲價,甚至達到較高估值。它們會先放慢大規模代幣發行的節奏,用「綠色 K 線」(象徵價格上漲)和營銷手段吸引用戶入場;等用戶堅信「在這裡能賺錢」時,再重新啟動大規模代幣部署,大幅提升交易量 —— 這一切並非批判,只是客觀觀察。

說實話,如果我是代幣發行平臺的團隊成員,或許也會採用同樣的策略。畢竟平臺本質是商業機構,而商業的核心目標就是儘可能盈利。

創作者的行為傾向

和代幣發行平臺一樣,創作者(比如主播)也沒有動力去抬高自己發行的代幣價格。目前創作者的收益機制,與「無需許可發行」模式高度相似 —— 這種模式對創作者的利好,就像它對「頻繁發行代幣的人」的利好一樣直接。

你可能經常聽到創作者說:「大家看,我開著攝像頭就能賺這麼多錢!」他們通過這種方式吸引更多創作者加入,而更多創作者意味著更多代幣發行,進而產生更多投機機會。

對創作者而言,盈利邏輯同樣簡單:只需「存在」—— 打開攝像頭、發行一個可供投機的代幣,就能獲得收益。當然,若想賺大錢,確實需要長期堅持,但即便如此,也無法保證能長期成功。

畢竟在加密貨幣領域,用戶注意力轉瞬即逝,長期成功本就充滿不確定性。這種環境下,創作者很容易產生「短期撈一筆就走」的想法,這其實是激勵機制下的必然結果。

交易者:加密市場的「戰壕」與「敢死隊」

那我們交易者呢?我們的激勵機制是什麼?又被驅動著做什麼?

答案很殘酷:我們被激勵著「互相傾軋」。畢竟,加密市場的「戰壕」本就是由我們挖出來的(這一點千萬別忘)。而「戰壕」和「敢死隊」這兩個詞的含義也很明確 —— 你我這樣的普通交易者,本質上就是「可犧牲的炮灰」,是站在市場最前線的士兵。

由於沒有任何一方有動力讓某類資產的價格長期上漲,我們只能用更殘酷的方式參與這場「遊戲」。這裡沒有「玩家對戰環境(PVE)」,只有互相競爭、互相收割。

正因代幣價格上漲空間有限,我們不得不採取一些激進手段提升盈利概率,比如用多個錢包提前鎖定某代幣 10% 的供應量(即「多錢包預質押」)。在這個市場裡,「入場時機」至關重要 —— 你必須足夠早,否則很可能成為別人的「退出流動性」,被無情收割。

或許你會問:交易者要怎樣才能盈利?答案是:我們必須比其他人付出更多。不像代幣發行平臺和創作者那樣「輕鬆獲利」,我們需要不斷提升技能、積累行業影響力、培養判斷力、拓展人脈,還要實時掌握多領域的信息 —— 只有做到這些,才有機會在市場中賺錢。

即便遇到短期內大幅上漲的代幣(比如最近的一些 CCM 代幣),我們也不會有長期持有的動力,因為新的「投機機會」(就像新彩票)很快就會出現。這個市場的「機器」,必須不斷產出「彩票」才能維持運轉。

而每一次新機會的出現,背後都伴隨著大量交易者的虧損,就像現實中的戰壕裡堆滿了犧牲者的屍體。舉個例子:每有一個通過 Axiom 平臺盈利的賬戶,就有幾百個賬戶的投資組合虧到清零。

聽起來我像是在抱怨,但我自己也是這場「遊戲」的參與者,所以往好裡說,我或許算是個「偽君子」。

現在的我有三種想法:或許應該「適應」當前的市場規則?或許應該徹底退出這場遊戲?(可惜我不是會輕易放棄的人)或許應該去探索其他領域?(其實我已經在這麼做了)

市場循環與解決方案的思考

這場「遊戲」會永遠這樣下去嗎?我認為不會。歷史一次次證明,這種惡性循環終將以一種方式結束:贏家持續獲利,輸家不斷被淘汰;直到某個節點,市場再也沒有新的「輸家」,曾經的贏家就會變成新的輸家。

而當所有人都疲憊不堪、選擇退出時,那些代幣發行平臺又會重新出現,推出幾張「高級新彩票」,再次吸引大家入場 —— 這就像「蛇吞尾」,形成一個無法打破的閉環。

說到這裡,有個有趣的現象:最近表現好的代幣,幾乎都不是通過綁定曲線發行的,反而都是那些「大量代幣被內部人士鎖定」的項目 —— 我們甚至戲稱這種情況為「違規操作」。

為什麼會這樣?核心還是在於激勵機制。目前在加密貨幣領域,唯一有動力讓代幣長期漲價的,只有風投(VC)團隊和項目內部人員—— 因為只有代幣價格長期上漲,他們才能在代幣解鎖時以更高估值賣出,獲得鉅額利潤。

更諷刺的是:目前在市場中「大獲全勝」的交易者,恰恰是那些購買「風投打包的劣質資產」的人 —— 而這原本是綁定曲線模式想要解決的問題。

那麼,解決方案是什麼?說實話,我也不確定。但有一點很明確:如果一個項目團隊想讓自己的代幣成功,就不能冒險通過綁定曲線發行 —— 否則很可能出現「某個 17 歲的年輕人用 Axiom 多錢包搶佔 10% 代幣供應量」的情況。

作為一名鏈上交易者,我更清楚:現在參與這場「遊戲」的「預期收益(EV)」正變得越來越低。無論如何,市場必須做出改變,激勵機制必須調整 —— 否則這個循環只會不斷重複。

我沒有現成的解決方案,只有一些初步想法,也不確定這些想法在實際中是否可行。我不怪任何人造成了當前的局面,這只是現有激勵機制下的必然結果。除非有某個機構或模式能徹底打破當前格局,否則激勵機制很難發生實質性變化。

我只是一名活躍的交易者,也是代幣發行平臺的用戶。寫下這些想法,希望平臺團隊能看到(雖然每次經歷這個循環,我的希望都會減少一分,我想其他人或許也有同感)。

正如人們常說的:人各為己。在市場真正改變之前(如果真的會改變的話),祝所有「敢死隊」好運 —— 願更有經驗、更專業的「士兵」能在這場博弈中勝出。