9月底,我在2025抖音創作者大會的現場,感受到一個很清晰的變化。當抖音把「AI創作浪潮計劃」作為一個核心議題拋出時,會發現,我們討論的重點已經不是AI能不能用,而是怎麼「用好」它。

把這件事推向高潮的,是剪映。當它把Slogan升級為「All in AI, All in one」時,一個我們過去習以為常的創作關係正在被改寫。

剪映的產品負責人Kiki提到:「我們希望通過AI讓創作者不再陷入繁瑣的流程中,真正回到創作的本質——靈感和表達。」

圖片來源:極客公園

剪輯軟件,過去是我們召之即來揮之即去的「工具」,現在,剪映想讓它變成一個能預判你、給你遞素材、甚至主動為你創作的「夥伴」,這種關係,有點像雙人舞。

這也引出了一個真正屬於這個時代的命題:當你的工具開始有了「想法」,你——作為一個創作者,該如何與它相處?

年輕一代的創作者,似乎正在以遠超我們想象的速度,學會這場舞的步伐。

從「敬而遠之」到「不可或缺」:一個創作者的AI奇幻漂流

「江問漁」團隊的攝影兼剪輯師小寶,在分享時提到了自己最初對AI的那份「保守式懷疑」。

2023年,當團隊提出一些複雜的特效需求時,他的第一反應往往是「做不了,直接發吧」。

這其實代表了許多專業創作者當時的普遍心態:當時AI生成的圖像效果一言難盡,實用性遠不如自己硬著頭皮邊學邊做來得可靠,哪怕這意味著低效與高昂的成本。

在他們看來,AI似乎更像是業餘玩家的玩具,與工業化的內容生產流程隔著一條河。

轉折點源於一次「意外救場」。

在剪輯一個商業廣告時,一條完美的背景音樂在情緒節點上總是無法與畫面嚴絲合縫,讓他幾乎陷入死衚衕。

在同事的建議下,他抱著試試看的心態,打開了剪映的「AI樂器分離」功能——AI瞬間就將音樂拆分成了人聲、鋼琴、吉他等數條獨立的音軌。

這意味著他可以擺脫BGM的束縛,完全按照敘事的情緒來自由分割和重組音樂,讓歌曲服務於故事,而不是讓故事卡著歌曲的節奏。

這是AI第一次向他展露出「解決實際問題」的鋒芒。而真正讓整個團隊態度發生180度轉變的,是一次「不可能完成的工期」。

在為抖音製作五四青年節特輯時,腳本里充滿了「山火」、「懸崖爆炸」這類高難度的特效鏡頭。要在短短几天內完成製作和審稿,按照傳統流程外包特效已毫無可能。

團隊決定放手一搏,全面擁抱AI。拍攝第一天,他們就在酒店裡用AI進行合成測試,出來的效果遠超預期。從那一刻起,小寶的心態鬆動了,他意識到:「說不定AI不是來搶飯碗的,而是來幫我補短板的。」

現在,「江問漁」團隊的創作流程已經被AI深度介入。在創意階段,美術師會用「即夢AI」生成場景概念圖,讓抽象的想法變得具體;拍攝時,團隊會用手機現場試拍一段,直接丟進剪映生成AI效果,快速判斷方案的可行性,極大地降低了試錯成本;到了後期,AI生成的畫面再由人力進行細節優化,並用剪映的特效功能巧妙掩蓋瑕疵,最終實現理想效果。

小寶的經歷,很好地詮釋了一個成熟創作者學會新舞步的過程,也體現了AI在創作領域的角色變遷。從一開始的抗拒和不信任,覺得AI只會踩自己的腳,到在一次次「救場」中,逐漸摸清了對方的節奏和能力邊界。

他最終發現,AI不是來搶領舞位置的,而是來做一個最佳「舞伴」的——它負責託舉、旋轉這些高難度動作(特效),而創作者本人,則能更專注於舞蹈的核心——情緒的表達和節奏的掌控。

從「散落珍珠」到「隱形流水線」:工具的自我革命

創作者態度的轉變,根本上源於工具自身的進化。

AI創作者AJ曾將過去的AI工具時代生動地比喻為「點時代」。

他把過去,自動摳圖、語音合成、AI配樂等技術視作如同散落在各處的珍珠,雖然每一顆都足夠驚豔,但創作者必須扮演那個「串珠人」,在十幾個不同的軟件間來回折騰。「用AI省下的時間,全都耗在了工具切換上。」

而現在,行業正邁入一個「鏈時代」。剪映構建了一條「端到端」的AI創作管道。

在這裡,AI不再是一個個孤立的功能,而是像一條隱形的流水線,將創作的每一個環節都無縫地串聯起來。

這種新的創作範式體現在:

從素材匹配到故事生成:剪映的「AI圖文成片」早已不是簡單的圖片拼接。它通過內嵌強大的語言模型,能幫助用戶將一個模糊的靈感,孵化成一個帶有分鏡腳本的完整故事。再借助先進的視頻生成模型,甚至能實現電影級的「一鏡到底」運鏡效果,徹底告別了PPT式的生硬轉場。

一站式的閉環體驗:過去,創作者常常需要在其他軟件裡生成AI視頻,再費力地導入剪映進行精修。如今,從靈感的火花,到素材的生成,再到軌道的精修和特效的合成,所有環節都可以在剪映這一個平臺內絲滑地完成。

感官維度的全面AI化:在音頻領域,AI配音的逼真度已足以挑戰真人;而AI音樂、AI音效以及最新的「改詞翻唱」功能,則讓創作者在聲音的世界裡,獲得了前所未有的自由,很大程度上擺脫了版權的束縛。

當工具完成了從「點」到「鏈」的進化,AI便為了那個藏在每一步創作背後的「默契搭檔」。

放大器 vs. 均衡器:AI重塑下的創作生態

這個由AI驅動的新範式,究竟對誰最有利?它是在加劇頭部創作者的優勢,還是在為更多普通人打開機遇之門?

答案或許是,兩者皆是。

對於專業團隊而言,AI是無可比擬的「放大器」。它讓天馬行空的想象力能夠以極低的成本落地。

「影視颶風」團隊就曾設想,未來AI或許能成為一位實時的「高光剪輯師」,自動分析多路直播信號和觀眾情緒,即時生成每日的精彩切片,這將極大地解放人類後期的生產力。

「江問漁」團隊也發現,有了AI的加持,編劇在創作時不再束手束腳,敢於在腳本里加入那些更能拉滿情緒的高光特效鏡頭,從而不斷拓寬內容的表達邊界。

而對於更多新手和跨界創作者來說,AI則是一個強大的「均衡器」。它將技術實現的門檻降到了「地板」,卻將創意表達的邊界推向了「天空」。

模板創作者小桃學姐,並非專業出身,最初只會做一些簡單的變速模板。

當她敏銳地抓住AI功能上線的契機,在反覆嘗試了四十多次後,終於用AI生成了一款當時流行的3D卡通效果模板。

她的人生迎來了轉折——這個模板最終獲得了超過334萬的使用量,也讓她從一個普通的上班族,搖身一變成為了月收入穩定過萬的「AI原生創作者」。

在小桃的身上,我們看到了新創作範式的雛形:創作者的核心工作已經轉變為發現趨勢、理解用戶情緒,並利用AI工具將其快速轉化為易於消費的「創意產品」。

小寶代表了存量創作者的「轉型」,小桃學姐則代表了新一代的「AI原生」創作者。她們一開始就是在AI的基礎上學習創作。

她們的核心能力,不再是 mastering 那些複雜的剪輯技巧,而是轉變為對大眾情緒的洞察力,以及將這種洞察「翻譯」給AI舞伴的溝通能力。這是一種全新的、更依賴「巧勁」而非「蠻力」的創作範式。

剪映也正通過上億元的現金和流量扶持,著力培育這個新興的「AI模板」生態。

AI與商業閉環:當「熱愛」成為「事業」

過去半年,抖音上使用AI創作的稿件量增長了91%。面對這股浪潮,抖音攜手即夢AI,面向創作者推出了「AI創作浪潮計劃」,從創作工具、課程培訓、行業資源到現金流量,全方位鼓勵創作者藉助AI實現創新。

幫助創作者降本增效的同時,更是為了抓住AI帶來的全新表達空間,催生出新的內容形態。

而承接這一計劃的核心工具,正是抖音生態內的國民級剪輯應用——剪映。

剪映已經進行了一系列AI能力的全面升級。在「成片」環節,其經典的「圖文成片」功能通過內嵌豆包、DeepSeek等大模型,已能根據用戶靈感直接生成帶分鏡的文案。同時,藉助自研的「DreamPage」模型,AI能一站式生成畫風統一的視頻素材,並實現「一鏡到底」的電影級運鏡效果。

在軌道編輯中,AI也被深度集成,推出了仿真度極高的「AI配音3.0」、支持熱歌改編的「改詞翻唱」功能,以及能根據文案從海量素材中智能篩選鏡頭的「AI抽檢」功能,極大地提升了創作效率。

此外,通過上線字節內部的Seedream 4.0 模型,剪映已成為一個強大的圖片創作平臺,能一鍵更換服裝、生成商業海報,將創作邊界從視頻拓展至圖像。

更進一步,剪映還正式發佈了全新產品「剪小映」,探索AI創作的不同形態。

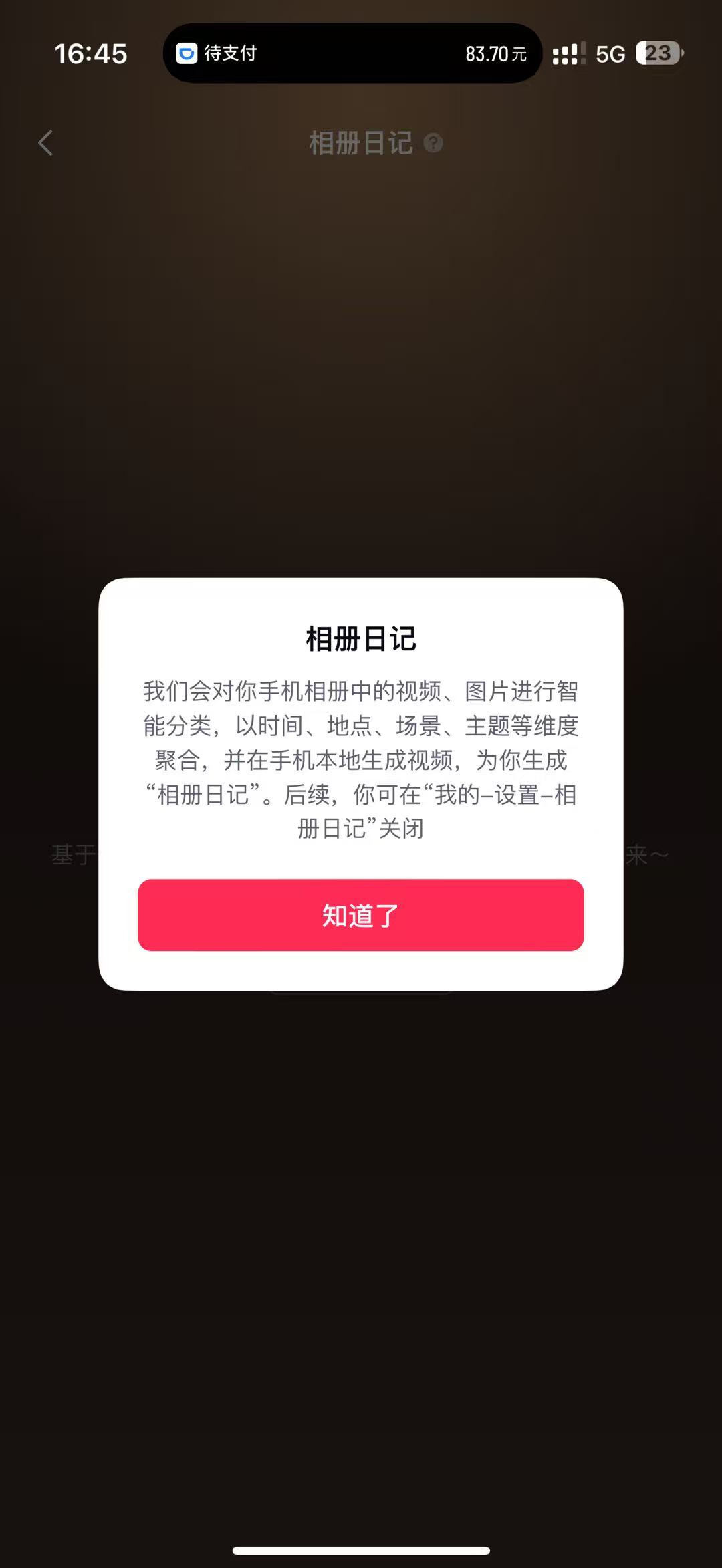

這款AI智能成片產品主打「無需操作」,它能通過AI圖像理解技術,自動分析用戶手機相冊,將生活素材智能地生成有故事、有亮點的視頻。

我也下載了剪小映,開啟了相冊權限之後,它就開始有點像一個極其勤奮且「自作主張」的夥伴,自動翻閱我的記憶,把那些被遺忘的照片和視頻串成一個個故事,配上音樂和特效。它展現出的效果,有些確實讓我驚喜。

但驚喜的背面,有一種隱約的不安。

乍一用,會有一種打開全部相冊權限,讓一個AI工具隨時讀取、分辨、組合、剪輯的感覺,多少讓人有點不放心。不過,剪映實際上並不讀取相冊完整信息,而是隻給AI上傳本地分析的特徵,也就是隻分類-聚合-生成視頻。

圖片來源:抖音

不過仍然可以看出,剪映的探索已超越傳統剪輯工具的範疇,試圖為用戶提供一種全新的、被動式的自動化生活記錄方式。

這對於剪映,或者其他AI應用,都是一個必須要回答的問題。

從工具到夥伴,技術上也許只是模型和算力的迭代,但產品哲學上,卻是一次關於「親密關係」的巨大考驗。用戶願意交出多少信任,來換取多大程度的便利?這道題目前看起來還沒有標準答案。

從強大的AI創作工具到全自動的回憶生成引擎,剪映正在為抖音的「AI創作浪潮」提供堅實的基礎設施。

在這場由AI掀起的創作革新裡,我們可以看到一條清晰的路徑:它始於個體創作者從懷疑到擁抱的心態轉變,由工具平臺從功能聚合到流程整合的自我進化所驅動,最終在一個更廣闊的生態中,同時扮演著精英的「放大器」與大眾的「均衡器」。

未來會是什麼模樣?或許正如創作者AJ所預言的,AI將成為「懂你的共創夥伴」,能預判你的創作需求;成為「生態的連接器」,讓你用一個工具就能完成所有事;最終成為「創意的催化劑」,讓「千人千面」的個性化創作成為可能。

創作的本質,正在從「如何實現」的技術焦慮,迴歸到「表達什麼」的創意本源。

這場變革的核心,也許從來不是「工具取代人」,而是「工具解放人」。它解放了我們的雙手,讓我們能更專注于思考和感受。

未來,一個創作者的核心競爭力,或許將不再是熟練操作工具的能力,而是與一個強大的AI心意相通、共同完成一支精彩舞蹈的能力。你只需要想好這支舞想表達什麼,剩下的,交給你的AI舞伴。