科技圈和加密圈,本週有兩條看似無關、實則緊密相連的新聞,引起了廣泛關注:

- 谷歌宣稱: 其最新的“Willow”量子芯片實現了“可驗證的量子優勢”,在特定算法上比頂級超算快了13,000倍。

- 政界動態: 據《華爾街日報》報道,特朗普政府正商談直接“入股”一家量子計算公司,意圖將這項技術“國家化”。

一個技術突破,一個政治動作,共同指向了一個讓加密世界感到背脊發涼的問題:那個懸在比特幣頭上的“達摩克利斯之劍”——量子威脅,是不是又近了一步?

為何“控制力”比“速度”更關鍵?

每次有量子新聞,圈內總會有人(比如Mysten Labs的創始人)出來“維穩”,說構成實質性威脅“至少還需10年”。這種觀點基於一個簡單的“線性外推”——這個詞的意思是,假設技術會像汽車一樣勻速前進。

但這種判斷,可能看錯了谷歌的“王牌”。

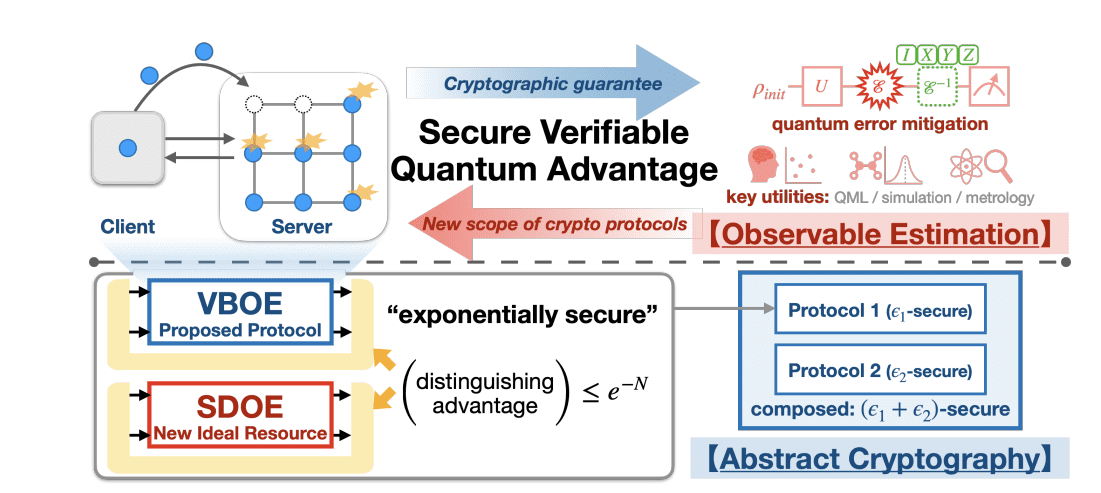

這次公告中,真正值得警惕的,不是那個13,000倍的速度,而是一個詞組的轉變:從“量子霸權”(Quantum Supremacy)到“可驗證的量子優勢”(Verifiable Quantum Advantage)。

如果說2019年的“霸權”是一場秀肌肉的算力展示,那麼今天的“可驗證優勢”則是一場關於控制力的精準宣示。

谷歌成功模擬了“量子混沌”——這是一種物理學中極其複雜、混亂到連經典超算都無法模擬的系統狀態。這證明谷歌駕馭噪聲的能力正在飛躍。

要看懂這一點,我們先要弄清兩個概念:

什麼是“量子比特”? 經典計算機用“比特”(0或1)來計算。而量子計算機用“量子比特”,它是一種可以同時處於0和1的疊加狀態的微觀粒子。這種特性使其具備了超越經典計算機的潛力。

什麼是“噪聲”? “量子比特”極其脆弱。來自外界的任何微小干擾(如溫度、振動),都會導致它“出錯”或“遺忘”信息,這就是“噪聲”。“噪聲”是量子計算的最大敵人。

因此,谷歌的成就意味著,人類在“控制噪聲”這個核心難題上取得了突破。而這,恰恰是構建那臺最終能破解密碼的、具備糾錯能力的量子計算機的唯一路徑。

所以,這不再是狼來了的遙遠呼喊。這是一聲已經打響的發令槍,它宣告了一場波及全球的“密碼學大遷徙”已經正式開跑。

真正的“核武器”:Shor算法與HNDL的歷史包袱

這場遷徙的緊迫性,源於量子威脅的獨特本質。它到底是什麼?

它主要來自兩個算法。第一種是Grover算法,一個“超級搜索引擎”,能加速破解哈希算法(如SHA-256)。但這並非致命一擊,它帶來的算力提升仍在可控範圍內。

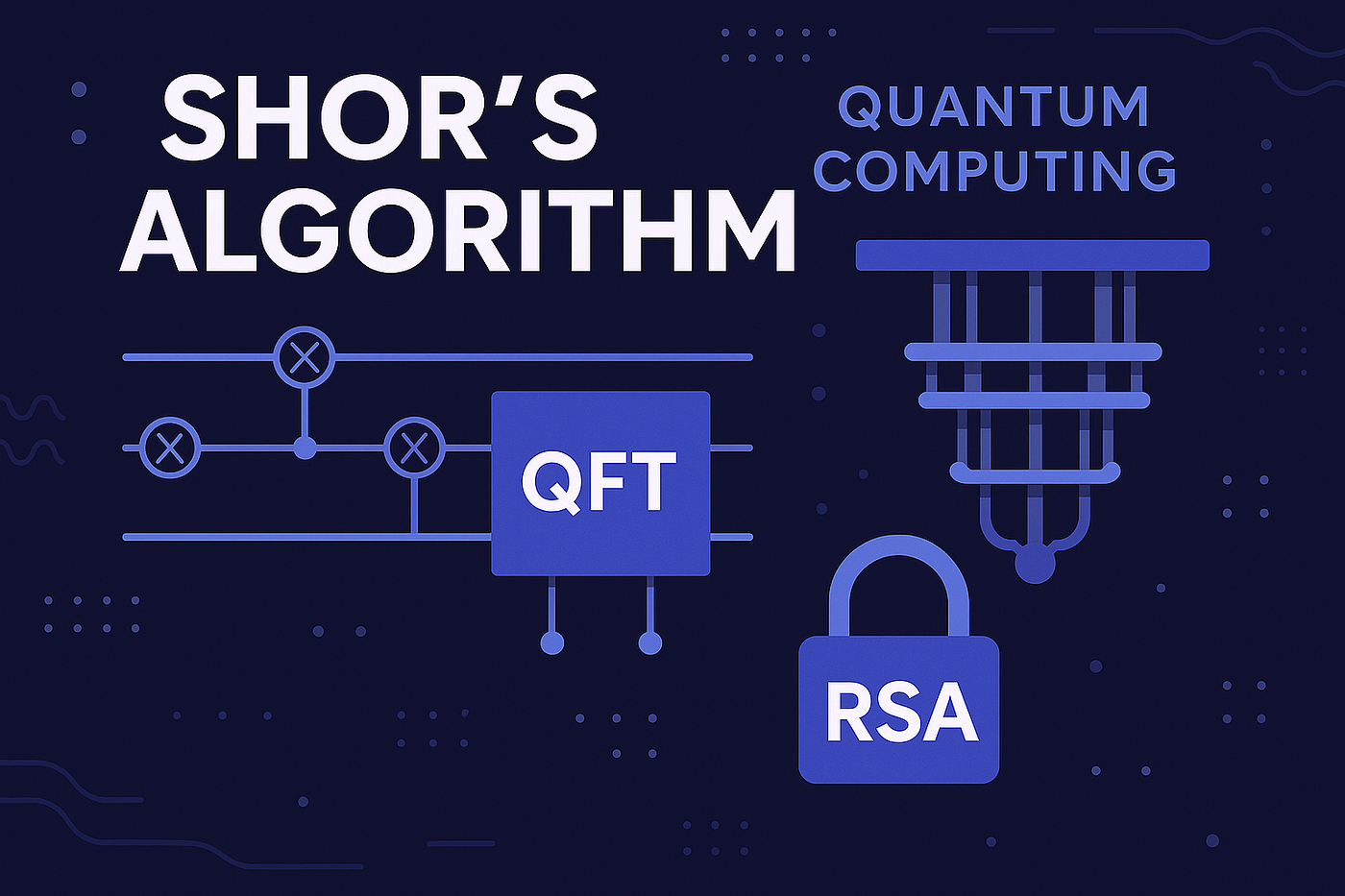

真正的“核武器”,是Shor算法。

Shor算法的唯一目的,就是破解當今互聯網的加密基礎。對加密貨幣來說,它能做一件極其危險的事:通過你的“公鑰”反推出你的“私鑰”。

這是什麼概念?我們必須先解釋兩個最基礎的術語:

- 公鑰 (Public Key): 就像你的銀行賬號或家庭住址。你可以把它給任何人,讓別人給你轉賬或寄信。

- 私鑰 (Private Key): 就像你的銀行卡密碼或房門鑰匙。它是你動用資產的唯一憑證,你絕對不能告訴任何人。

目前所有的加密貨幣,都基於一個鐵律:公鑰無法反推出私鑰。而Shor算法,就是那把能打破鐵律的“萬能鑰匙”。

那麼,造出這把“萬能鑰匙”有多難?

這必須區分“物理量子比特”和“邏輯量子比特”:

- 物理量子比特 (Physical Qubits): 谷歌此次發佈的“Willow”芯片,就擁有105個物理量子比特。你可以把它們想象成105個技藝生疏、容易彈錯音的“樂手”。他們非常脆弱,極易受到“噪聲”干擾。

- 邏輯量子比特 (Logical Qubits): 這是Shor算法真正需要的,是近乎完美的“樂手”。

如何得到“邏輯比特”?答案是“人海戰術”。通過一種叫**量子糾錯(QEC)**的技術,用成百上千個不靠譜的“樂手”(物理比特),組成一個“樂隊”,互相糾錯,來模擬出一個完美的“樂手”(邏輯比特)。

圈內公認的估算數據是:破解比特幣的簽名,大約需要2,300個“邏輯比特”。

而這對應著驚人的“物理比特”數量:在24小時內破解,需要約1300萬個“物理比特”(樂手)。

這巨大的鴻溝,是“10年論”的底氣來源。

但是,這種計算忽略了一個更隱蔽、更緊迫的威脅模式:“先採集,後解密”(Harvest Now, Decrypt Later, HNDL)。

HNDL的邏輯極其簡單:一個有足夠存儲能力的攻擊者,從今天開始,就可以完整地下載並存儲整個比特幣(以及其他鏈)的公開賬本。他們不需要立即破解,他們只需要等待。

等到那臺“1300萬比特”的機器在未來某天問世,再用它來解密這些早已儲存在硬盤裡的“歷史數據”。

比特幣的早期協議設計(如P2PKH,一種早期的地址格式),在這種攻擊面前尤為脆弱。其機制規定,一個地址的“公鑰”(你的“家庭住址”),只有在該地址第一次發送交易時,才會被廣播到全網,並被永久記錄在不可篡改的賬本上。

這意味著,任何一個曾經花過錢的比特幣地址,其“公鑰”都已永久暴露。

據估算,至少有25%的BTC存放在這種公鑰已暴露的地址中。對於以太坊(它採用賬戶模型,即你的公鑰始終是公開的),這個比例甚至可能超過65%。

最關鍵的是,HNDL是一個歷史包袱。即使比特幣未來通過硬分叉成功升級到抗量子算法,也無法追溯性地保護這些已經被記錄在歷史區塊中的、已暴露的公鑰。

這個“幽靈”已經潛伏在系統中,它瞄準的不是未來,而是“過去”。

昂貴的“新大陸”:PQC遷移的真實成本

面對這個清晰而現實的威脅,全球的密碼學界並未坐以待斃。一場防禦性的“大遷徙”早已啟程,目標是航向一塊全新的“安全大陸”——後量子密碼(PQC)。

這場遷徙的“地圖”由**NIST(美國國家標準與技術研究院,美國政府的科技標準制定機構)**繪製。NIST發起了一場全球公開競賽,遴選能夠抵禦量子計算機攻擊的新一代加密標準。首批“勝出者”已經確定:

- ML-KEM (Kyber): 用於公鑰加密和密鑰交換。

- ML-DSA (Dilithium): 用於數字簽名(將替代比特幣的簽名算法)。

- SLH-DSA (SPHINCS+): 作為備用標準,它基於格密碼學(一種被認為對普通和量子計算機都很難的新型數學難題)之外的哈希算法,以分散風險。

但“新大陸”的地圖雖已繪就,航行成本卻可能高到無法承受。

我們之前過多地討論了“治理”和“共識”的挑戰,但現實是,PQC算法本身(尤其是基於哈希的SPHINCS+)在性能上是極其昂貴的。

根據最新的以太坊測試網數據(如Poqeth 2025研究):

- Gas 成本: 當前ECDSA簽名驗證約 21,000 Gas。而SPHINCS+的驗證成本高達 1,200,000 - 2,500,000 Gas——暴漲了100倍以上。在一個區塊Gas Limit僅有30M的網絡中,一個簽名就佔用了近10%的容量,這是完全無法規模化的。

- 簽名大小: ECDSA簽名約 ~70字節。而SPHINCS+的簽名大小飆升至 ~41,000字節(約41KB)——暴漲了近600倍。

正如圈內尖銳指出的:“在一個區塊裡,gas是遠遠不夠的,跑不動啊,更別說那老古董比特幣網絡了。”

這個“跑不動”的現實,使得“升級”二字變得無比沉重。這不再是一個簡單的“軟/硬分叉”的治理選擇題,而是一個根本性的技術可行性問題。

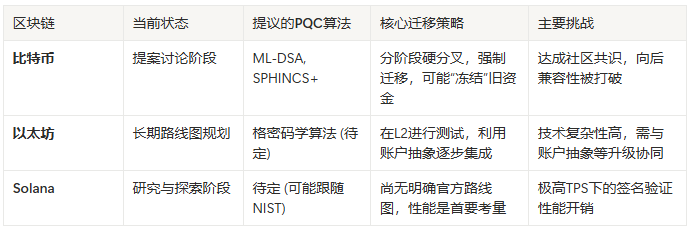

不同的區塊鏈,正在準備各自不同的“航船”:

- 比特幣的“無畏艦”: 社區正在討論一個極其激進的“硬分叉”提案。硬分叉是一種強制性的、不向後兼容的網絡升級,就像整個交通系統一夜之間從“靠右行駛”變為“靠左行駛”。該提案甚至可能“凍結”未遷移的舊地址資金。這種“壯士斷腕”式的策略面臨巨大的共識阻力。

- 以太坊的“探索艦隊”: V神(Vitalik Buterin)的路線圖則靈活得多。他建議將**L2s(二層網絡,如Arbitrum或Optimism,用於為以太坊提速降費)作為PQC的“試驗場”,並利用AA(賬戶抽象,一種讓以太坊錢包更智能、更靈活的新功能)**逐步滲透,最終“由外向內”完成替換。

- Solana 與 BNB Chain: 作為高性能公鏈的代表,它們目前更多處於研究和探索階段,尚未像以太坊那樣提出清晰的官方路線圖。性能開銷是它們遷移PQC的最大顧慮。

- 主流區塊鏈PQC遷移策略對比

這張對比表清晰地揭示了,這不僅是技術路線的選擇,更是對各個項目治理模式的大逃殺。

第一重加速:國家化的地緣政治競賽

別以為這只是“碼農”的事。真正給這場“大遷徙”狠狠踩下油門的,首先是國家隊。

量子計算早已是大國博弈的“戰略制高點”。美國2018年的《國家量子倡議法案》撥款12億美元;中國的“十四五”規劃將其列為第二大重點,據估計公共投資已超150億美元。

但這都還只是“砸錢扶持”。

《華爾街日報》關於“特朗普政府商談入股”的報道,釋放了一個完全不同的信號:這已經不是“政府扶持”,這是國家化。量子計算正在從“科研項目”轉變為“國家戰略資產”,其性質堪比核武器或國家石油公司。美國政府要的,已經不是影響力,而是絕對的控制權。

這場“國家級”軍備競賽,是一把不折不扣的雙刃劍。

一方面,“國家隊”的瘋狂投入在催熟這隻量子幽靈,逼著它趕緊出籠,這大大壓縮了我們的防禦時間。

另一方面,也正是這種國家安全級的恐懼,逼著NIST拼了命地造PQC標準。

而“國家隊親自下場”帶來的最大風險,就是標準碎片化。

NIST搞的是“開源”標準,希望全球共同採用。但如果美國政府通過“股權”把持了核心技術,其他大國必然會出於國家安全考慮,轉而開發自己的一套“國標”來對抗。

這就可能導致“密碼學”層面的網絡割裂(Splinternet)。

這對BTC、ETH這種依賴全球統一、無國界共識的系統是致命的。一個“國家主權”的訴求,可能會從根基上瓦解“去中心化”的全球共識。

第二重加速:泡沫化的華爾街資本

如果說“國家隊”是第一個加速器,那麼第二個加速器,就是華爾街。

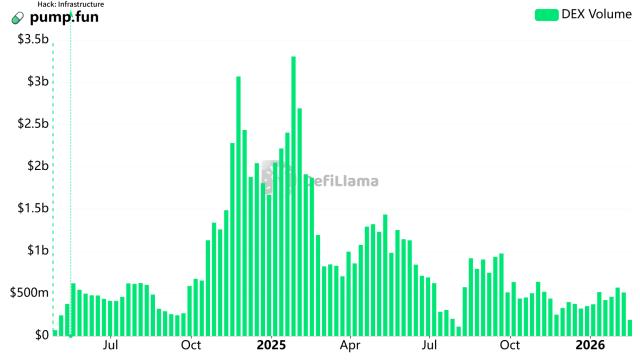

就在“10年論”還在流行時,資本市場早已用真金白銀“all in”了。過去一年,美股的量子計算公司已經上演了驚人的漲勢,比如 $RGTI (Rigetti Computing),股價一度從0.8美元漲到40美元,漲幅高達50倍。

但這種狂熱的背後是極高的估值泡沫。諸如 $IONQ、$QUBT 等公司,其 EV/銷售額(企業價值/營收) 比率高達400倍甚至上萬倍。要知道,這些公司目前全都處於嚴重虧損狀態。

這對追高的股市投資者來說是巨大風險。但對整個加密世界而言,這傳遞了一個更危險的信號:市場(私人資本)正在和“國家隊”一起,為量子競賽瘋狂“輸血”。

這種“量子泡沫”無論何時破裂,它所注入的鉅額資金都已實實在在地加速了這些公司的研發進程。這構成了另一重“加速器”,讓“10年論”顯得更加不可靠。

穿越“大過濾”時代的生存法則

谷歌的“可驗證的量子優勢”不是演習,是發令槍。它宣告了人類對量子系統的控制力正在越過閾值,從“理論”邁向了“工程”。

在“國家隊”和“華爾街”的雙重加速下,圈內的參與者,該醒醒了:

- 威脅已至。“幽靈”(HNDL)已經進村了,它正在“偷看”你所有暴露過的歷史公鑰。

- “新大陸”(PQC標準)已經找到了,NIST的地圖都畫好了。

- 大遷徙是唯一活路。但真正的挑戰首先是技術可行性(成本和性能),其次才是“治理”和“共識”。如果“跑不動”,治理無從談起。

面對這一未來,不同角色的生存法則很簡單:

- 對於VC和基金: 立即將“量子就緒性”(Quantum Readiness)納入**“DD”(盡職調查,即投資前的深入研究)**的核心框架。一個項目如果對PQC遷移毫無規劃,或對其高昂的性能成本避而不談,應被視為重大風險點。

- 對於開發者和項目方: 馬上研究NIST標準。新系統必須秉持**“密碼學敏捷性”(Crypto-Agility)**原則——這是一個設計理念,意思是將加密模塊設計成“可插拔”的,方便未來再次更換,而無需推倒重來。

- 對於普通持幣用戶: 在PQC錢包普及之前,養成良好的“密碼學衛生”習慣。核心鐵律只有一條:絕不重用地址! 每次收款都用新地址。這個簡單的習慣,能極大地降低你的公鑰暴露風險,讓你免於成為“歷史遺留問題”。

量子威脅不是“末日”,它是一場大過濾。

它會殘酷地篩掉那些治理混亂、反應遲鈍、只有炒作的生態。最終能成功“上岸”的,才是那些真正有能力、有遠見、有執行力的項目,也才是真正能“創建一個安全、自主的金融未來”的。