彼得·蒂爾最近接受了《自由報》的採訪,談到了他2020年寫給馬克·扎克伯格的那封郵件。文章標題是《資本主義對年輕人不起作用¹ 》。他從資本主義中獲益匪淺,幾乎無人能及。如果他都承認某些方面出了問題,那就值得關注了。這與我今年到處聽到的說法不謀而合:人們感覺這個體系不再為他們服務了。住房、學生債務、人工智能、對機構的信任——所有這些都匯聚成一種非常真實的感受:繁榮不再屬於他們。

於是我花了30天時間四處奔波,近距離觀察繁榮究竟是什麼樣子。我去了華盛頓特區、伯克利、巴爾的摩、新罕布什爾州、紐約、佛羅里達州的兩個城市,然後是布拉格和愛爾蘭的基爾肯尼。我發現一個共同的主題:人們感受不到所謂的繁榮,他們感受到的只是現實生活中的種種不便。

幾乎立刻就顯而易見,繁榮是真實存在的,只是沒有體現在人們實際居住的地方。它存在於資產負債表、股票投資組合和鐵絲網後的數據中心裡。但在日常生活中,比如通勤、托兒費用、住房、安全、社區等方面,人們卻感受到衰敗。我不斷遇到同樣的矛盾:一個富裕的國家,所有看得見的東西似乎都在慢慢崩潰,而所有看不見的東西卻在不斷變得更加富裕。

這種緊張關係無處不在,甚至體現在人們談論政治和文化的方式上。蒂爾將更廣泛的文化戰爭與經濟聯繫起來——正如羅德·德雷爾詳細描述的那樣,激進青年群體“憤怒的年輕人2”的興起根植於經濟。正如羅布所寫:

我問一位精明的Z世代,格羅珀人到底想要什麼(也就是說,他們的訴求是什麼)。他說:“他們沒有任何訴求。他們只想把一切都拆掉。” […] 在他看來,問題主要出在經濟和物質方面(其他談話也印證了這一點)。他們沒有好的職業前景,可能永遠買不起房,許多人揹負著沉重的學生貸款債務,而這些貸款是當局建議他們申請的,他們結婚生子的可能性似乎也越來越渺茫。

我之前也寫過關於年輕人面臨的經濟困境的文章。問題似乎總是圍繞著幾個方面:住房成本和美國夢,社交媒體把每個人都變成了比較工具,以及科技行業不斷威脅說你即將被人工智能機器人取代。人口結構的變化也不容忽視——70歲及以上的美國人擁有美國近40%的股票, 55歲及以上的美國人擁有超過一半的住房。這是一種看不見的繁榮和看得見的衰敗。

如果你收入不錯,但老闆不斷暗示人工智能可能會取代你的工作,而你又買不起工作所在城市的房子,你乘坐的火車經常晚點(或者堵車55分鐘,或者公交車遲遲不來,或者你感到不安全、缺乏歸屬感——你懂的),你不會感到富裕。你會覺得自己在一個逐漸放棄你的體制中掙扎。

詹姆斯·麥迪遜稱制度保障為“輔助預防措施” ——當Civic美德失效時,它們是備用系統。但輔助系統只有在可見的情況下才能發揮作用——前提是它們值得信賴且運轉良好。如果這些保障措施本身變得隱形,會發生什麼?如果財富以隱秘的方式在黑暗的數據中心、算法信息流中不斷積累,而住房、交通、安全、社區等可見世界卻出現裂痕,又會發生什麼?

無論我走到哪裡,人們都在努力修復某些東西——有時是實實在在的基礎設施,有時則是更抽象的東西,比如人生目標,或是相信未來會接納他們的理由。這就是我所學到的。

這是一份讀者支持的刊物。如果您想接收最新文章並支持我的創作,請考慮成為付費訂閱者。

第一部分:美利堅合眾國

華盛頓特區

我抵達華盛頓特區後,首先映入眼簾的是聯合車站旁的國民警衛隊,他們的坦克停在大理石柱前,一個穿著小丑服的人正在拍攝他們。權力即表演,威脅即戲碼,這一切都被iPhone 17記錄了下來。

我當時去參加布魯金斯學會舉辦的人工智能與工作研討會。參議員克里斯·墨菲在開幕致辭中警告說,人工智能可能會導致“精神錯亂”,模糊真實生活和合成生活之間的界限。

我們未經許可,就對整整一代人進行了認知實驗:先是社交媒體,現在又是人工智能。這是一場由私營公司在全國範圍內進行的、不受監管的行為測試。但反對的聲音越來越大—— 《玩具總動員5》裡的反派是iPad ,我想這將會是一場文化變革的開端。

還有一些方法可以調整這種模式。 蒂姆·吳在《紐約時報》上發表了一篇很好的文章,探討了我們如何才能合理調整高度集中的科技平臺榨取模式(例如,Meta 10% 的收入來自詐騙廣告),他寫道:

整整一代人從小就認為,掠奪而非建設才是致富之道。[…] 為了重拾曾經是美國商業的Optimism精神和機遇,美國人需要相信——即使他們不為某個平臺工作——他們也能收穫自己種下的果實。

安·馬諾夫在最近的一篇文章中生動地描述了這種資源掠奪型經濟的本質:

我想,如今活著最屈辱的一點,莫過於感覺自己彷彿生活在一個永無止境的商業廣告中。隨著人類社會日益分裂成一個個隱士和被社會遺棄者的碎片,人們只能通過日益反烏托邦式的社交媒體信息流來“保持聯繫”,而這些信息流充斥著廣告,無論是傳統的網紅垃圾,還是半真半假的短視頻。

它也影響著我們制度的運作方式。 尤瓦爾·萊文認為,國會之所以軟弱,是因為其成員希望它軟弱(政府停擺或許就是一個例證)。他們放棄了立法這一實際工作,轉而投身於他所謂的“為黨派受眾表演式的憤怒”。如今,國會席位已成為通過社交媒體互動和有線電視新聞點擊量來打造個人品牌的平臺。

成功被粉絲數量和籌款郵件等隱形指標所衡量,而看得見的治理工作卻日漸萎縮。這是一種本末倒置:機構追求績效最大化,而注意力經濟卻在不斷膨脹,民主的真正基礎設施卻在衰敗。

回到會議現場,我小組的所有成員都一致認為,人工智能尚未準備好大規模應用,它所創造的財富必須有辦法重新分配,尤其是在它可能搶走所有工作的情況下。但我們最終謹慎地得出結論:人工智能的確只是一種工具。錘子可以用來掛畫,也可以用來砸碎頭骨,區別在於意圖。

伯克利

這種說法乍聽起來很有幫助,但仔細分析就會發現問題。我們不會把錘子宣傳成“千兆碎顱錘” ,但人工智能卻被明確地宣傳成會搶走工作。各大公司的CEO們紛紛上播客節目,要求達到印度3號核電站的能源產能,以及政府可能提供的保障措施。區別在於誰掌握著工具,以及他們承諾要摧毀什麼。

幾天後我抵達伯克利時,腦海中浮現的卻是“初級職位滅絕”的景象,也就是人工智能似乎要取代入門級工作的趨勢。伯克利人工智能大會充滿了灣區特有的Optimism氛圍,一群才華橫溢的人真心實意地想要解決難題。

我為此採訪了兩位我非常尊敬的人,他們的談話總是圍繞著同一個核心問題:我們必須為人們做好準備。僅僅進行技能再培訓是不夠的。問題不僅僅在於工作本身,更在於當工作消失時,人們的目標和意義會走向何方。如果我們抹去了人生階梯的第一步,就不能僅僅告訴人們要更加努力地攀登。

當然,解決辦法是有的。一篇題為《社會契約的消亡與工作的庸俗化》的有趣論文探討了我們如何在技術鉅變的時代建立聯邦就業保障,以防止工作質量下降,並維護工作的“尊嚴和意義”。

談話結束後,有人問我,我們是否都陷入了盧德主義思維的陷阱,這通常是“落後的技術恐懼症”的簡稱,但真正的盧德分子比這有趣得多。盧德分子並非反對技術,而是支持與技術共同發展。當機器被用來貶低他們的勞動價值,卻沒有改善他們的生活時,他們就會砸毀機器 ⁴ 。

目標是讓科技拓展人類的潛能,而不是將其削弱到零;創造看得見的繁榮,而不是僅僅攫取繁榮。

巴爾的摩

下一站是巴爾的摩,接下來的三天裡,人們將探討美國是否有足夠的集體意志來應對人工智能時代。這裡的氣氛遠不如伯克利那麼輕鬆愉快。人們不斷提到“泡沫”這個詞——與其說是指責,不如說是在試探是否有人會先說出這個詞。

這些問題很快就變得關乎存亡。如果美國繼續孤立自己,而中國卻以驚人的速度實現工業化,美國還能繼續保持世界經濟中心的地位嗎?如果軍事實力和經濟實力是一回事,我們是不是已經輸掉了這場戰爭?如果我們不知道自己究竟在為什麼而戰(真的是人工智能生成的TikTok垃圾視頻嗎?還是另有其他?),我們還能繼續戰鬥嗎?

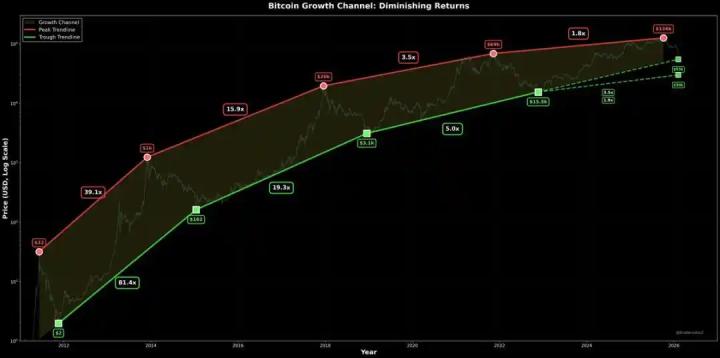

特蕾西·阿洛威最近將人工智能產業比作咖啡膠囊,她指出,中國將人工智能商品化,而美國則將人工智能視為一臺價值5000美元的意式咖啡機,中國卻免費贈送Nespresso咖啡膠囊。她還指出,人工智能真正的挑戰在於電力供應,而非模型本身。許多數據中心閒置, 正是因為電力供應不足。

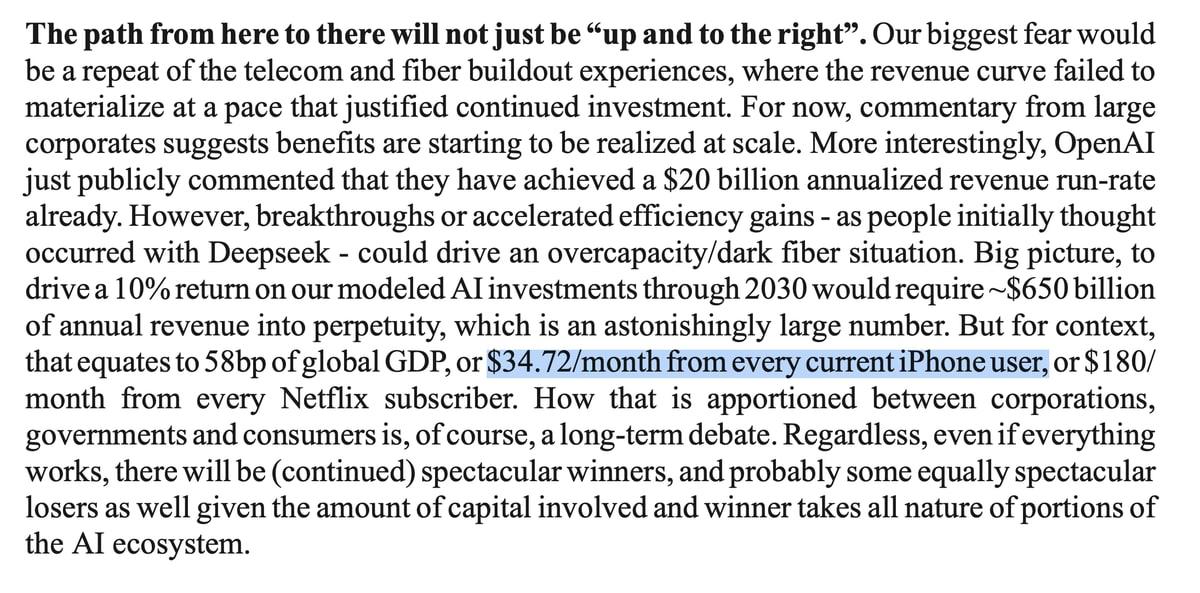

估值過高,回報前景不明朗。中國正在引領可再生能源時代。摩根大通最近在一份報告中指出,如果所有人工智能投資項目都無法獲得10%的回報,那麼每位iPhone用戶每月需要支付34美元。

這就是最純粹的隱形繁榮:數十億美元流入服務器機房和數據中心,卻空置著,等待著可能永遠不會到來的電力。與此同時,那些被告知要投資自己的大學畢業生,正在經歷著顯而易見的衰敗——他們拿著無法用上的學位,從事著服務行業的工作,揹負著沉重的債務,眼睜睜地看著人工智能威脅著要取代他們那些退而求其次的職位。

我在巴爾的摩採訪了《紐約時報》勞工記者諾姆·謝伯,他即將出版的新書《叛變》追蹤了受過大學教育的工人階層下滑以及他們轉向工會的現象。這些人一路走來都做得很好——拿到了學位,揹負了債務——但卻找不到與專業對口的工作。於是他們去了星巴克、REI 或亞馬遜之類的公司上班。如今,他們的工會化程度之高,在十年前是難以想象的。

諾姆的書(出版後你一定要讀)和我們的談話主要圍繞著工作及其意義展開。 大學畢業生中支持工會的比例高達70% 。專業管理階層——他們本應是個人主義者,本應超脫於此類考量之外——在民粹主義經濟觀點上正與工人階級趨於一致:向富人徵稅,監管大企業,保護工人免遭算法取代或外包到更廉價的勞動力市場。

這與我們通常被告知的教育和向上流動的道理截然相反。大學學位本應是通往成功的金鑰匙,但事實並非如此。如今,這些畢業生卻在尋求集體解決方案,以彌補那些原本並非個人問題造成的失敗。

泡沫問題依然懸而未決。我們是否把一切都押在了虛幻的泡沫上?或者,我們正在見證一個政治聯盟的形成,而這個聯盟或許會提出一些不同的訴求?

新罕布什爾

新罕布什爾州給了我一個驚喜。我父母30年前在那裡結婚,所以他們從肯塔基州過來陪我待了一天。之後我去參加了一個住房會議。

大家試圖解決的問題似乎非常具體——當沒有人想要改變時,該如何建設?表面上的答案是分區改革,但真正的答案卻涉及供水系統、汙水處理擴建、勞動力短缺、融資成本以及老齡化問題等諸多方面。

人們無法遷徙,勞動力、家庭和生育率也隨之下降。一項新的研究表明,住房成本約佔2000年至2020年間美國生育率下降的一半。托兒費用也是原因之一——阿比蓋爾·道的一篇新論文指出,托兒費用每上漲10%,出生率就會下降5.7%。

住房負擔能力危機不斷加劇——沒有負擔得起的住房,年輕家庭就無法組建;沒有年輕家庭,稅基就會老齡化;沒有年輕納稅人,資源就會萎縮;最終,整個體系會自我消耗殆盡。

在新罕布什爾州,人們坦誠地談論著各種權衡取捨。該州不徵收個人所得稅,因此依靠房產稅(其稅率已位居全國最高之列)來維持公共服務。基礎設施擴建意味著某些方面的成本會增加。難題需要複雜的計算。但這一切背後都隱藏著一個問題:我們如何在發展的同時,又不失去家的感覺?

紐約市

紐約給人的感覺恰恰與這個問題相反。不是“我們如何保護我們所擁有的?”,而是“我們如何才能達成共識?”

我在那裡待了一週左右,這是此行停留時間最長的一站。我拍攝了一部紀錄片,拍了一支廣告,在阿斯彭思想大會上發表了演講,還參加了美國國家公共廣播電臺(NPR)的一場辯論,感覺就像置身於一場文化風暴的中心(點擊此處閱讀相關內容)。紐約既令人疲憊,又充滿活力。我認為,當下需要我們堅定信念,在不確定性中保持堅韌,而紐約恰恰擁有這些特質。

幾天前,我採訪了迪恩·富萊漢,他即將成為候任市長佐蘭·馬姆達尼的第一副市長( Semafor網站對莉娜·汗在過渡團隊中的角色有一篇不錯的報道)。馬姆達尼的競選綱領以“可負擔性 ”為核心,其前提是,如果真正相信政府存在的人努力工作,政府就能有效運作。富萊漢說:“紐約不是說‘不’的地方,而是想方設法達成‘是’的地方。”

我不會過度美化這座城市,但紐約確實不忘初心。或許是因為它歷史悠久,或許是因為其建築風格迫使你抬頭仰望。歷史就蘊藏在這座城市的建築之中。身處古老的建築群中,你會意識到維護它們的責任。這就是可見的投資——基礎設施運轉良好(至少在某種程度上如此),建築本身也提醒著你,有些東西是為經久耐用而建造的。問題是,其他地方是否也存在這種維護的意願。

佛羅里達

從紐約到佛羅里達,感覺很不一樣。我從勞德代爾堡開車到馬可島,再到西棕櫚灘,感覺整個佛羅里達州既在衰老,又在蓬勃發展。真是個可愛的地方。

我在棕櫚灘大西洋大學做了演講,我的第一位經濟學教授現在是該校商學院的院長(是他第一個告訴我經濟學是一門真正的專業——我非常感激他!)。學生們都很棒。他們的問題都很實際:我們如何負擔得起住房?我們如何應對人工智能?我們如何在十年後可能不存在的工作中找到意義?

他們的擔憂不無道理。佛羅里達州的人口結構預示著美國未來十年可能的發展方向——人口老齡化、氣候炎熱、物價高昂,但仍在努力發展。它是全美租金負擔最重的州。在西棕櫚灘,你可以看到財富的身影——海濱高樓、私人俱樂部、價值1.75億美元的公寓(!)——但很難看到通往財富之路。

第二部分:歐洲

布拉格

當我抵達布拉格時,我已經花了三個星期的時間觀察美國人爭論我們是否還能建造任何東西。布拉格給出了明確的答案——是的,我們仍然可以建造東西。

我此行的目的是採訪摩根·豪塞爾,並就我稱之為“不確定性冰沙”的話題發表演講——人工智能、地緣政治、人口結構、財政混亂,所有這些都融合在一起,形成了一個令人不知所措的問號。整個旅程我都飽受時差困擾,所以只好步行十英里穿過城市。

這一切都是經過深思熟慮的。準點運行的電車。寬闊的人行道。用吸塵器而不是吹葉機來清理落葉。每一個小小的選擇都累積起來,證明有人認真思考過系統應該如何運作。

在電車、橋樑、公園、Civic建築等公共空間,你都能感受到經濟的活力。經濟學家稱之為“中等收入國家趨同”。捷克在生產率和工資水平上正在趕上西歐,但由於其國土面積仍然較小,因此增長顯而易見。

同樣,在美國,經濟增長髮生在電子表格和服務器集群中,發生在那些耗資500億美元卻只僱傭800人的、被鐵絲網圍起來的數據中心裡;發生在社交媒體應用上;發生在那些封閉式私人社區裡。我們的繁榮越來越隱形。其結果就是這種奇怪的疏離感:人們感覺經濟在某個地方蓬勃發展,但卻與自己無關。

投資於可見能力的經濟體能夠建立信任,而信任是一種經濟資產。當系統衰敗時,即使GDP增長也會讓人感到空虛。基礎設施是情感的架構。當一切運轉良好時,人們相信生活也會如此。維護能夠建立信任。信任會不斷累積。

愛爾蘭

愛爾蘭是完美的最終目的地。我的祖父母在20世紀50年代從羅斯康芒郡和斯萊戈郡移民到美國,後來回去過一次,最終定居美國。去那裡感覺意義非凡。

我去參加了Kilkenomics,這是世界上最好的經濟學盛會。簡直太棒了!我參加了四個小組討論——一個是和David McWilliams一起錄製播客的,一個是關於美國經濟的,一個是關於數據的,還有一個是關於算法的。

觀眾提問精彩紛呈。“凱恩斯會對這一切作何感想?”“我們如何衡量裙帶資本主義?”每個人都在苦苦思索著同一個問題,這個問題也困擾了我整整一個月:如何才能讓一個體系保持人性化?

走進基爾肯尼城堡,我感到旅途的疲憊襲來。這座堡壘在近千年的歷史中幾經易手,經歷了無數次征服和危機,如今向所有想來參觀的人敞開大門。

聖卡尼斯是海難倖存者的守護神——那些經歷過巨大磨難並奇蹟般倖存下來的人的守護神。從某種意義上說,這座塔本身就是我這個月以來一直在無意識追尋的那個問題的答案。

美國的問題不在於我們缺乏財富——我們擁有鉅額財富——而在於我們讓財富變得隱形,同時任由所有看得見的東西以某種方式衰敗。我們顛倒了順序。

正如羅伯特·薩爾丁和羅伯特·艾辛格所寫,北愛爾蘭和平進程之所以取得成功,部分原因在於各個社區有意識地將關注點從民族主義者和聯合主義者之間的生死之爭轉移到能夠達成妥協的地方性項目上。這是一種維護。共同解決顯而易見的問題,為昔日的敵人創造了和解的空間,使他們能夠像鄰居一樣和平共處。

當我在那座塔樓裡開始哭泣時,我想一部分原因是精疲力竭,一部分原因是站在我家族的故鄉,一部分原因是為家鄉如今面臨的種種挑戰而感到悲傷,一部分原因是希望仍有許多人在努力重建那些重要的事物,還有一部分原因是我花了30天的時間,親眼目睹人們努力讓繁榮再次顯現——建立那些看得見、摸得著、值得信賴的體系。

這是一份讀者支持的刊物。如果您想接收最新文章並支持我的創作,請考慮成為付費訂閱者。

感謝閱讀。

德里克·湯普森對邁克爾·巴特尼克和本·卡爾森進行了一次有趣的採訪。

《 華爾街日報》有一篇不錯的文章,報道了目前正在構建的錯綜複雜的數據中心融資交易,這些交易涉及“私募股權”、“30家銀行”和“投資級債券”,存在相當大的崩盤風險。

傑裡邁亞·約翰遜的文章很有意思,他探討了缺乏願景的技術開發會是什麼樣子;克里斯托弗·黑爾的文章則談到了硅谷一些人眼中想要扮演上帝的野心。

《The Cut》雜誌上有一篇很有意思的文章,講述了“上東區媽媽們”的反應。