譯文來自 @AlanaDLevin《Crypto Trends Report 2025 Edition 》

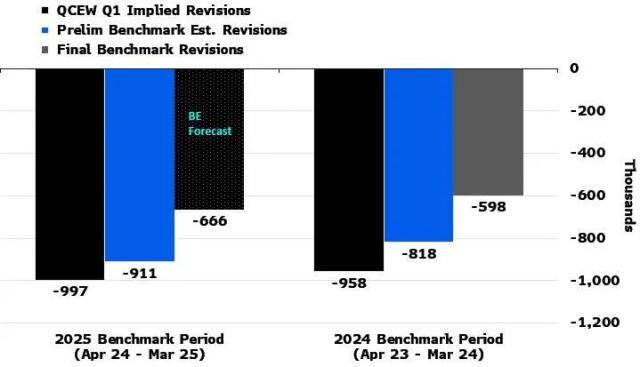

行業增長的“三段式 S 曲線”:

創造、積累與應用的複合螺旋

如果將加密行業過去十五年的發展拉成一條長線,會發現其中隱含著一條極具解釋力的主軸:整個行業的增長其實可以被拆解為三條相互疊加、相互推動的 S 曲線——資產創造、資產積累,以及資產應用。這三條曲線像三個齒輪一樣彼此咬合,每一階段的突破都會推動下一階段的躍升,構成區塊鏈產業的複合式加速度曲線。

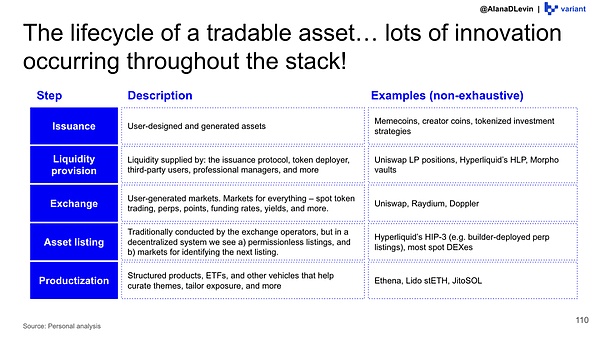

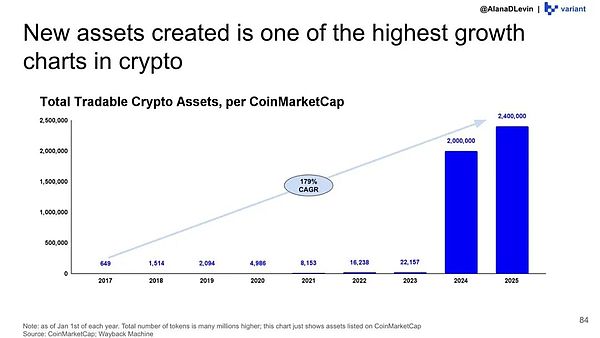

第一階段是“創造”——價值的上鍊與 Token 化。從 2009 年比特幣誕生開始,加密世界便進入了持續十五年的資產創造週期。從最初的單一型貨幣資產,擴展到 Layer1 通證、協議代幣、穩定幣、內容代幣、MEME、NFT,再到近兩年快速崛起的鏈上股票、Tokenized Treasuries 以及其他各類真實世界資產。尤其在 2024–2025 期間,整個行業進入了資產創造 S 曲線最陡峭的區段:可交易的資產數量從約 2 萬增加到數百萬級,速度之快前所未有。雖然未來仍將湧現新的創新(如鏈上信用、結構化產品、更多 RWA 等),但最具“0到1”衝擊力的時刻已出現。

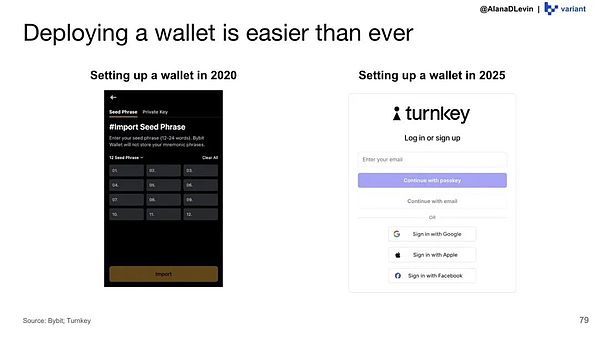

第二階段是“積累”——當資產越多、價值越高,人們越願意持有它們。這一趨勢在整個行業的多個子領域都表現得極為明顯:從託管產品到交易平臺,從安全方案到錢包基礎設施,每一個環節都在圍繞“資產持有需求增長”而快速擴張。不同類型的用戶使用不同的託管方式:穩定幣產品偏好嵌入式錢包如 Turnkey,機構則使用合規託管服務,鏈上高頻用戶則依賴於像 Phantom 這樣的“超應用型”錢包。與此同時,資產持有需求的增長進一步驅動了交易渠道的擴散:成熟交易所(如 Coinbase)交易量持續飆升,傳統金融科技平臺(如 Robinhood)加大加密支持,提供新型交易體驗的新平臺爆發式增長。資產管理機構開始在養老金中提供加密配置,上市公司把比特幣和穩定幣納入資產負債表,甚至部分主權財富基金也加入了加密資產的長期配置行列。可以說,在“資產積累”這條 S 曲線中,我們才剛剛邁入最陡峭的增長階段。

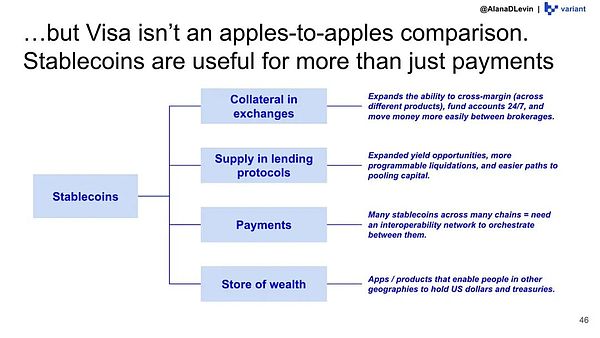

第三階段是“應用”——讓資產真正運轉起來。當人們累積了足夠多的資產後,便自然希望將它們投入使用。加密資產是迄今為止最具可組合性、可接入性和可編程性的金融資產,因此圍繞資產應用的創新呈現出強烈的發散趨勢。如今我們已經看到一系列穩健且可規模化的應用場景:穩定幣支付、在 Morpho 等協議中進行出借與借貸、為鏈上交易所提供流動性、以及網絡層的質押收益等。然而這僅僅是應用 S 曲線的起點,距離真正的規模化普及仍有極大的上升空間。未來幾年,圍繞“資產利用率”所展開的設計空間,極有可能成為加密領域最具藍海潛力、同時也最具商業機會的方向之一。

雖然市場中新代幣層出不窮,但價值的集中度卻保持著驚人的穩定,前十大資產的市值佔比幾乎紋絲未動。這意味著,在浩如煙海的代幣中,真正能穿越週期並被市場持續認可的,其實非常有限。

這些頭部資產的穩固地位並非偶然。加密世界同樣存在“積累效應”的正反饋循環:持有某個資產的人越多、價值越高,它越容易形成 Lindy 效應——存續得越久、使用越廣,就越能自我鞏固。過去幾年間,我們幾乎沒有看到新的代幣躍升進前五;這不是創新不足,而是頭部資產的“粘性”正在變得前所未有的強。

進入“指數級時代”

狂奔的穩定幣

而在這些市值排行榜之外,有一類資產卻在默默加速奔跑,那就是——穩定幣(Stablecoins)。

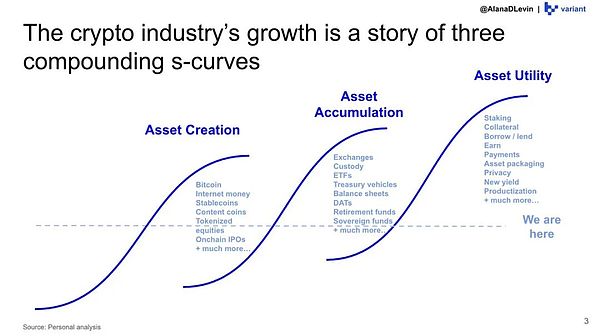

穩定幣的擴張速度已經進入“指數級時代”:

第一批 1000 億美元供應量,行業用了 80 多個月;

第二個 1000 億,用了 40 多個月;

而第三個 1000 億,預計將在 12 個月以內達成。

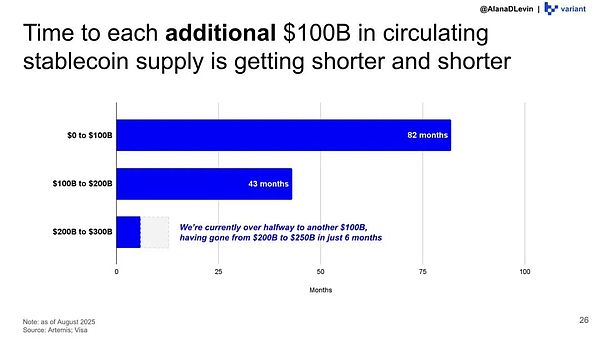

這不僅反映了需求的強勁,也說明穩定幣已不再只是“交易的輔助工具”,而正在成為實實在在的金融基礎設施。從支付、借貸協議、交易平臺,到跨境匯款和財富存儲,穩定幣正在滲透到越來越廣的產品場景之中。可以預見的是,穩定幣的“創造 → 積累 → 使用”這條鏈路,已經成為下一輪創業與產品創新的主戰場。

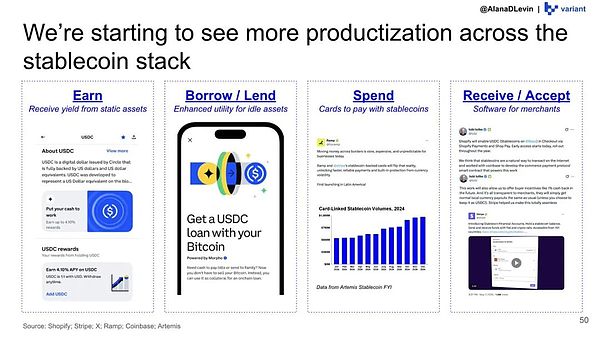

目前行業剛剛出現一些初步的產品化跡象,例如基於穩定幣的收益產品、借貸與消費場景、以及面向商戶的收款方案,但這可能只是序章。

接下來更具潛力的方向,還包括基於穩定幣構建的信用體系、隱私支付、自動化資金調度乃至 BNPL(先買後付)等新型金融模式——這些都是傳統金融難以快速覆蓋、但區塊鏈技術天然適配的領域。

“資產積累”趨勢中最明顯的贏家

CEX

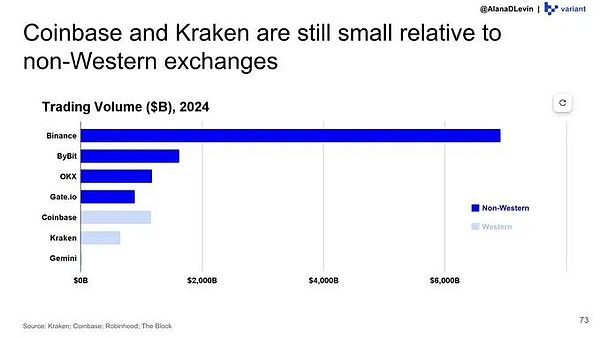

隨著越來越多人希望購買、出售和持有加密資產,交易所正顯著受益。其中,中心化交易所無疑是“資產積累”趨勢中最明顯的贏家之一。

交易所的首要使命是讓用戶能夠方便地交易加密資產。隨著越來越多人開始積累資產,交易所承擔著提供訪問入口和分發渠道的角色。同時,也有更多的傳統平臺希望提供加密資產的交易服務。我們已經看到許多傳統券商開始支持買賣加密資產,而在其背後,則是一批負責路由、撮合和保障訂單安全的基礎設施公司。

與此同時,隨著資產規模的擴大和用戶數量增長,中心化交易所(CEX)也在這一輪“積累效應”中獲益匪淺。隨著更多人湧入加密市場進行買賣、存儲與投資,加密行業的巨量交易主要仍發生在 CEX 上——一年能貢獻數萬億級別的成交量。儘管去中心化金融不斷演進,但 CEX 在用戶入口、合規服務、資產託管與流動性方面依舊佔據主導地位。

Coinbase 圍繞用戶在平臺上進行交易和停留的次要需求,已經構建了其他更強大的業務線,包括託管、質押服務和收益產品。許多利用加密資產的新方法將直接在鏈上構建,但可能會通過中心化交易所獲得廣泛的傳播,例如 Coinbase 、RobinhoodApp、Kraken。

那麼,為什麼更高的資產利用應用未來將構建在鏈上呢?鏈上活動是創新的溫床。資產生命週期的每個環節都可以在鏈上進行實驗(而傳統金融中,這些步驟大多受到限制和許可)。

如今,新用戶入門鏈上交易也比以往任何時候都更加容易——這意味著任何人、在任何地方、任何年齡的人都可以開始創建、積累和使用加密資產。

新創建的 Token 數量是加密貨幣領域增長最快的指標之一。

因此,總交易量飆升,去中心化交易所(DEX)持續增長。DEX 在 2025 年上半年獲得的市場份額超過了 2021 年至 2023 年全年的總和。

還可以看到鏈上借貸領域出現早期利用跡象的另一個地方。借貸協議中的資產(例如)Morpho過去幾年增長了 5 倍以上(而且還在持續增長!)

在資產持續積累、穩定幣高速增長的背景下,鏈上創新的另一條主線也開始清晰浮現:“鏈上構建、全網使用”的基礎設施趨勢正在加速顯現。例如 Morpho 這樣的協議,正是這種模式的代表——核心邏輯全部在鏈上執行,但用戶與應用卻遍佈生態的每個角落,真正實現了“鏈上原生、場景無處不在”的擴展路徑。

更重要的是,雖然主流資產趨於穩固,但在“資產創造麴線”上仍存在巨大空白。下一批具有結構性增長潛力的資產,很可能正在鏈上孕育,其中最典型的方向便是——機構發行的鏈上資產。

尋找未來趨勢

回到鏈上

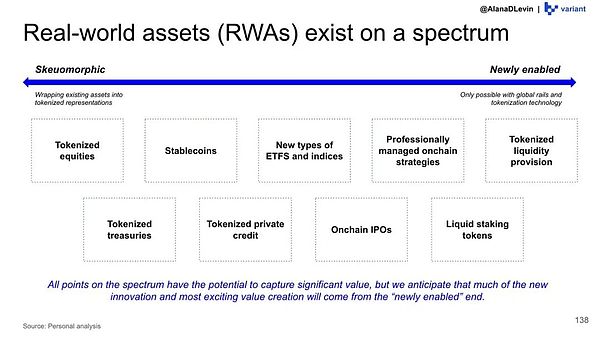

近一年裡,我們已經看到越來越多的機構開始嘗試部署 Tokenized Treasuries(鏈上國債)。這是機構資產上鍊的第一波浪潮,但顯然不會是最後一波。隨著監管和技術逐漸成熟,鏈上資產將從國債延伸到更廣泛的類別,包括企業債、結構化票據甚至更復雜的金融工具。

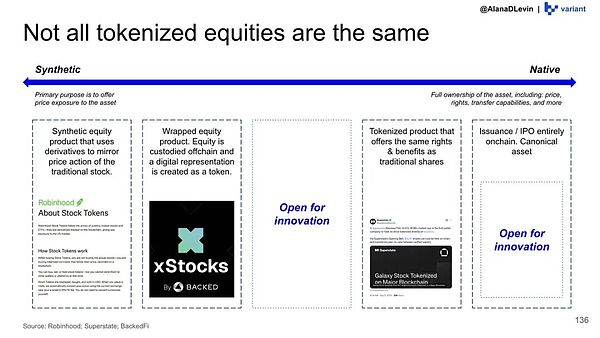

與此同時,鏈上股票(Onchain Equities) 的實驗也在快速展開。行業正在測試多種技術路線與設計模式,未來很可能會形成不同類型的鏈上股票產品譜系,從“完全鏈上”的原生權益,到具備特定監管屬性的混合結構,每一種都可能成為機構資產上鍊的重要載體。

隨著資產類別不斷擴展,“RWA(Real World Assets)”這一術語的外延也將被重新定義。未來的 RWA,不再只是國債、美元現金或房地產,而會覆蓋更多維度的資產類型、衍生結構與金融產品。這些新資產不僅增加了供給端的可能性,也會持續觸發新一輪的積累需求與使用需求,形成下一輪增長飛輪。

在前沿領域中,預測市場也成為本次研究的重點案例之一。預測市場本質上並非新概念,但當其與鏈上機制結合時,便從一個單一產品升級為開放式平臺,讓流動性、價格發現、市場參與者自動聚集在一起。這種“由產品躍升為平臺”的能力,正是加密世界最獨特的創新模式。

事實上,這種躍遷早在永續合約(如 Hyperliquid)和借貸協議(如 Morpho)中就已經發生:從最初的功能性產品,逐漸吸引開發者、策略、用戶與外部構建者,最終演變為獨立生態系統。

鏈上趨勢、全球視角:

尋找加密行業下一程的真正增量

因此,如果你在尋找下一輪真正的趨勢,其實答案一直都在那裡——回到鏈上去看。無論是增長動力、用戶需求,還是資產層面的創新突破,最關鍵的變化都在鏈上不斷醞釀並加速成形。當大規模的鏈上資產創造,與市場對這些資產持續上升的持有意願疊加時,行業自然會迎來更廣泛的可訪問性:更多的新用戶、更低的參與門檻、更多元的入口渠道,以及愈發成熟的資產分發體系。

但若視角始終停留在那西方頭部交易所,就難免錯過這個行業真正的敘事主線。真實的交易量、真實的用戶增長、真實的需求爆發,其實正在“體系外”的更廣闊市場中發生——那些增長迅速、需求旺盛、結構性機會密集的地區,才是加密世界的未來增量所在。

加密行業從來不是某個地區的孤立現象,而是一場全球金融基礎設施的重構。因此,要理解加密的走向,也必須跳出有限視角,擁抱真正的全球化視野。只有把鏈上的變化與全球的需求連在一起,才能看到行業下一程的廣闊空間。