01 引言

區塊鏈和加密資產的跨境流動性,使各國監管者面臨如何在鼓勵金融創新與防範系統性風險之間保持平衡的課題。在此背景下,不同法域逐步勾勒出若干不可逾越的「監管紅線」,以規制公鏈資產交易活動並保護投資者權益。例如,反洗錢(AML)與客戶身份識別(KYC)要求幾乎成為全球共識,各主要司法管轄區普遍將虛擬資產服務商(VASPs)納入反洗錢法律框架[1]。再如,交易平臺對客戶資產實行獨立託管與隔離,確保客戶資產在破產時不致受第三方債權人侵害,也被視為監管底線要求。此外,防範市場操縱、遏制內幕交易,以及避免交易平臺與關聯方之間的利益衝突,已成為各國監管機構維護市場完整性和投資者信心的共同目標[2][3]。

儘管在上述關鍵領域出現了監管收斂,但各法域在某些新興議題上分歧明顯。穩定幣監管便是典型一例:有的國家將穩定幣發行限定於持牌銀行等機構並施加嚴格儲備要求,有的則仍在立法探索階段[4][5]。加密衍生品方面,少數司法管轄區(例如英國)直接禁止面向散戶銷售此類高風險產品[6];而有的國家則通過許可制度和槓桿限制來規範交易。隱私幣(匿名加密貨幣)的合法地位也存在巨大差異:一些國家明令禁止交易所支持隱私幣交易 ,而另一些地區尚未立法禁絕但通過嚴控合規要求間接打壓隱私幣流通[7]。另外,在實物資產代幣化 (Real-World Assets, RWA) 與去中心化金融 (DeFi) 的監管路徑上,各法域態度不一:有的積極建立沙盒試驗和專項法規以納管此類創新,有的則傾向於將其納入現有證券或金融法規框架加以約束。

為系統分析上述收斂與分歧,本文選取美國、歐盟 / 英國、東亞等具有代表性的法域展開跨法域監管制度比較。第二章至第五章分別聚焦監管紅線共識和制度分歧的具體議題,通過引用真實法規條文編號、監管機構發佈的官方文件內容,以及典型機構實踐或案例,闡明不同法域的監管規定[2][8]。第六章在此基礎上總結各法域監管經驗的異同,並討論這種監管版圖對全球加密資產市場的制度含義和影響。文章最後的結語部分提出對未來國際監管協調與行業合規發展的思考。

通過上述研究,本文旨在為加密資產機構和合規研究者提供詳實的信息參考,助力其理解各法域監管「紅線」底限和差異所在,從而在跨境經營中更好地管控合規風險,亦為政策制定者提供比較視角,探索在全球層面推進監管協同的可能路徑。

02 監管紅線共識之資金合規與資產安全

本章探討全球監管最為一致的前兩條底線:反洗錢(KYC/AML)與客戶資產隔離。儘管大方向趨同,但在具體執行路徑上仍存在值得注意的細節差異。

2.1 客戶身份識別與反洗錢(KYC/AML)的全球基準

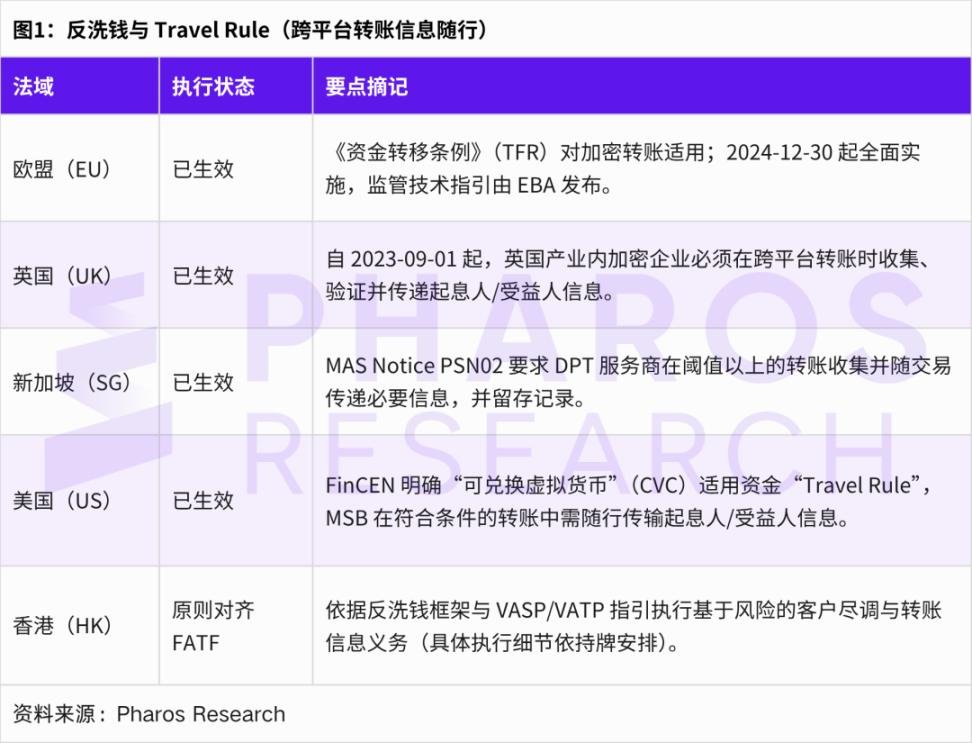

自 2018 年以來,反洗錢(AML)與打擊恐怖融資(CFT)要求全面延伸至加密資產領域已經成為全球監管共識。在國際層面,金融行動特別工作組(FATF)於 2019 年修訂第 15 號建議,將虛擬資產服務提供商(VASPs)納入與傳統金融機構同等嚴格的 AML/CFT 義務範圍[1]。FATF 並推出「旅行規則」(Travel Rule),要求 VASPs 在大額加密交易時收集並向對方機構傳送交易發起人和接受者的身份信息[13]。這一全球標準為各國國內立法樹立了基準。時至 2025 年,絕大多數主要司法轄區已將 VASPs 納入本國反洗錢監管體系,建立起客戶身份識別(KYC)、可疑交易報告等制度。據 FATF 最新報告,全球已有 99 個司法管轄區頒佈或推進相關法規落實旅行規則,加強虛擬資產跨境交易透明度[14]。

在美國,反洗錢義務主要由《銀行保密法》(Bank Secrecy Act, 1970) 及其配套法規確立。財政部下屬的金融犯罪執法網絡(FinCEN)自 2013 年起明確認定,大多數加密貨幣交易平臺屬於「貨幣服務業務」(MSB)範疇,須在 FinCEN 註冊並遵守 BSA 規定[2]。具體要求包括:實施書面的客戶身份識別(CIP)程序,收集並核實姓名、地址、身份證號等基本信息;開展客戶盡職調查(CDD),識別法人客戶的實益所有人並瞭解客戶交易目的[15];保存交易記錄並向當局報告可疑活動(SAR)等。此外,美國於 2021 年《基礎設施法案》中加入了針對加密交易的稅法報告義務,並正考慮立法強化對非託管錢包交易的信息收集。執法層面,美國當局已多次對違反 AML 規定的加密企業提起訴訟和處罰:例如知名衍生品交易所 BitMEX 因未落實 KYC/AML 被認定構成「洗錢平臺」,其創始人承認違反 BSA 並支付了 1 億美元罰款[16][17];另一案例是 Coinbase 前員工因涉嫌內幕交易被控「繞過 KYC 監管牟利」的刑事案件,凸顯監管部門對加密行業洗錢和欺詐行為的打擊力度。

歐盟自 2018 年通過第 5 號反洗錢指令(5AMLD)起,將虛擬貨幣交易所和託管錢包服務提供商納入反洗錢監管範圍,要求其登記執照並履行 KYC/AML 義務[18]。各成員國據此修訂國內法規(如德國《反洗錢法》、法國《貨幣金融法典》等),對加密服務商實施身份審查和可疑報告。2023 年歐盟正式通過《加密資產市場監管條例》(Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA,法規編號 (EU)2023/1114),確立統一的加密資產服務提供商(CASP)授權制度[19]。MiCA 本身主要聚焦市場規範和投資者保護,但與之並行,歐盟在 2024 年達成了《反洗錢規章》(AMLR)及第 6 號反洗錢指令 (6AMLD) 修訂案,對包括 CASP 在內的義務主體提出更高的盡職調查和受益所有人識別要求[20]。此外,歐盟擬成立專門的反洗錢局 (AMLA) 加強跨國監督協調。這意味著在歐盟境內運營的每一家加密交易平臺都必須建立嚴謹的 KYC 程序、持續監控客戶交易,並配合執法機關打擊洗錢活動,否則將面臨牌照吊銷和高額罰款等處罰。

亞洲金融中心同樣緊隨國際標準,建立了針對加密資產的 AML 制度框架。中國香港、新加坡、日本等亞洲法域的監管機構均強調,無論中心化交易所還是其他類型 VASPs,均須建立完備的 AML 合規機制,不得淪為洗錢和非法資金流動的通道。

中國香港於 2022 年修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(AMLO),自 2023 年 6 月起實施虛擬資產服務提供者(VASP)強制發牌制度[21]。根據該條例及證監會指引,交易平臺必須嚴格執行客戶身份識別、風險評估、交易監測和定期審核等措施,並遵守旅行規則要求,將客戶和交易信息及時報送給對手方機構[21]。

新加坡通過 2019 年《支付服務法》(PSA) 將數字支付代幣服務商納管,並由金融管理局(MAS)發佈《通知》(PSN02)細化 AML/CFT 要求,包括對等值超過 1500 新元的虛擬資產轉賬適用旅行規則,以及對非託管錢包交易實行加強型盡職調查[22]。

日本則早在 2017 年修改《資金結算法》和《犯收法》(反有組織犯罪收益法),要求加密資產交換業者在金融廳註冊並履行 KYC 與反交易洗錢義務[23]。日本規定交易所為客戶開立賬戶時必須驗證姓名、住所等信息,監控交易並在超過一定金額(如相當於 10 萬日元)的交易時執行額外審查[23]。值得一提的是,日本也是旅行規則的積極推動者之一,已將該要求納入國內法,對超過 100,000 日元的虛擬資產轉賬要求傳輸收發方信息[24]。

通過以上比較可以發現,KYC/AML 監管已成為全球加密資產交易領域的「底線」共識:各法域儘管立法技術和實施力度略有不同,但都承認加強客戶身份審查和交易透明度是保障金融體系免受犯罪濫用的首要環節[1]。這一共識的形成,使得跨境加密業務在某種程度上迎來統一的合規門檻——全球性機構必須滿足各轄區 KYC 標準並配合可疑資金監控,否則將難以獲得營運許可。然而與此同時,不同法域執法力度和具體規則仍存在差異(例如美國針對違規者的刑事追訴、歐盟高度側重統一規制、亞洲地區偏重牌照管理等),這要求企業在制定全球合規策略時兼顧各地監管細節。

2.2 客戶資產獨立託管與隔離制度

客戶資產隔離(segregation of client assets)是金融監管中保護投資者利益、防範機構破產風險傳導的核心制度之一。在傳統證券期貨領域,各國早有成熟規則(如美國 SEC 的客戶資金保護規則、英國 FCA 的《客戶資產規則》等)確保經紀商將客戶資金與自有資金分開保管。對於加密資產交易平臺而言,近年來的一系列事件(包括 2022 年末某全球交易所因挪用客戶資金而轟然倒閉)愈發凸顯客戶資產隔離的重要性。各法域監管者普遍認識到,平臺不得將用戶託管的數字資產與自身資產混同,更嚴禁擅自動用客戶資產進行借貸、投資,否則一旦平臺發生財務危機將嚴重損害投資者權益。這已成為各主要司法管轄區的監管紅線之一。

歐盟在《加密資產市場監管條例》(MiCA)中對客戶加密資產的託管和隔離提出了明確要求。MiCA 規定,獲得授權的加密資產服務商(CASP)在替客戶持有加密資產時,必須將客戶資產與自身資產進行法律上和運營上的隔離[3]。具體而言,CASP 應在分佈式賬本上清晰標識客戶資產,並確保賬上記錄將客戶持有的代幣同公司自有代幣區分開來[3]。MiCA 進一步強調,客戶資產在法律上獨立於 CASP 的財產,即使平臺破產清算,其債權人無權對客戶託管的加密資產提出索賠[25]。換言之,客戶對其託管資產享有所有權或受益權,不因平臺破產而轉為一般債權。這一規定與歐盟證券領域已有的投資者資產隔離原則一脈相承。在 2023 年 6 月公佈的 MiCA 正式文本(Regulation (EU) 2023/1114)第 67 條、第 68 條中,詳細列明瞭 CASP 的託管義務和資產隔離措施,包括在技術和運營層面實現客戶資產與自有資產分賬管理,以及建立相應內部控制和審計機制以保障隔離有效[26][27]。歐盟此舉旨在吸取過往加密平臺破產事件教訓,消除法律上對客戶資產歸屬的不確定性,為投資者提供類似傳統金融中的破產隔離保護。

在美國聯邦層面,目前尚無專門針對加密資產託管的統一法律條文,但部分州和監管機構已開始行動。其中,以監管較嚴著稱的紐約州金融服務廳(NYDFS)於 2023 年 1 月發佈了針對持有加密資產託管牌照機構(即持有紐約 BitLicense 或信託執照的公司)的指導聲明。NYDFS 明確要求,加密資產託管人應「單獨核算並隔離客戶虛擬貨幣,與自身持有的虛擬貨幣分開」。可以採用為每位客戶建立獨立錢包、內部分類賬分戶,或將所有客戶資產放入與自有資產嚴格區隔的總賬戶的方式。但無論採取何種形式,託管機構必須確保不會將客戶資產歸入自身資產負債表項下,也不得將其用於除安全保管以外的任何目的。NYDFS 同時重申,託管機構不得在未經客戶明確指示下挪用、出借或擠佔客戶資產。此項指導被視為 NYDFS 對近期行業醜聞(如 Celsius 和 FTX 案件)作出的監管回應——這些案件中,法院對客戶存放加密資產究竟屬於客戶財產還是破產財產發生爭議,導致客戶蒙受損失。NYDFS 的規定從監管上確立了客戶資產優先於其他債權受償的地位。雖然 NYDFS 指引僅適用於與紐約有業務關聯的實體,但鑑於紐約在加密監管領域的示範作用,該指引被廣泛視為美國實踐中客戶資產隔離的標杆。其他州如懷俄明等通過《數字資產法》也有類似條款,確認託管的數字資產法律屬性為客戶所持有的資產,從而提供破產隔離保護。

香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)在其 2023 年發佈的《虛擬資產交易平臺營運者指引》中,將「妥善的資產託管」列為持牌平臺必須遵循的核心原則之一[5]。根據該指引,平臺應採取措施確保客戶虛擬資產的安全保管,包括使用高安全等級的冷錢包存儲絕大部分客戶資產,以及對熱錢包設定嚴格的提款限額和多重簽名權限等。此外,指引要求「分開持有客戶資產」,即平臺需將客戶的虛擬資產與自身資產明確區分。實踐中,香港持牌平臺通常會將客戶法定貨幣資金存放於獨立的信託賬戶,客戶加密貨幣資產保存在專屬錢包地址或託管賬戶,以達到法律和操作上的隔離效果。例如,某些平臺聲明 98% 的客戶資產存放冷錢包且由獨立託管人管理,僅 2% 用於滿足日常提取需求,並定期向監管報告資產儲備情況。這些措施旨在防止平臺挪用客戶資產自營或作其他用途,並在平臺破產、被黑客攻擊等極端情形下降低客戶損失風險。2023 年年底,SFC 進一步發佈通告強調客戶資產託管需要強有力的治理和審計,要求高管定期審閱託管安排和私鑰管理流程,並引入外部審計核查客戶資產存量,提升透明度。這些要求凸顯香港監管者對客戶資產安全的重視,力圖以嚴謹的制度避免重蹈海外平臺爆雷覆轍,維護香港作為合規加密市場的信譽。

新加坡 MAS 在數字支付代幣服務商的牌照審批中,同樣考察申請人是否具備可靠的託管方案和內部控制,以確保客戶資產不被濫用。雖然新加坡暫未頒佈專門的客戶資產隔離法規,但 MAS 通過指引建議持牌機構將客戶代幣存放於獨立鏈上地址,與運營資金分離,並建立每日對賬與資產證明機制。日本方面,金融廳早在 2018 年就督促加密交換業者執行客戶資產「信託化」,即將客戶法幣存款委託第三方信託機構保管,同時要求至少 95% 的客戶加密資產存放於離線環境。2019 年日本修法(《金融商品交易法》修正)更將加密資產納入金融商品範疇,並正式規定交易業者須每日核對客戶資產,確保客戶資產數量不低於應有量,一旦低於須立即向監管報告。這實際上建立了客戶資產準備金制度,也是一種特殊形式的隔離要求。

綜合而言,客戶資產隔離已成為各法域監管的共同底線。無論歐美或亞太,監管機構均以明文法規或行政指引的形式,要求加密資產交易平臺對客戶資產進行獨立託管、分賬管理,不得將其視為公司財產或挪作他用[25]。這一要求的落實,有助於保護投資者免受平臺內部人侵佔或債權人瓜分資產的風險,提升市場信心。不過,在跨法域運營時,機構仍需注意不同地區的具體合規細節差別。例如,有的地區要求引入第三方獨立託管人,有的允許平臺自行保管但要滿足資本金或保險要求等。這些差異將在後文相關章節有所討論。但無論如何,「不挪用客戶資產」已是紅線中的紅線,任何偏離都可能招致嚴厲的監管懲處甚至刑事責任。

03 監管紅線共識之打擊市場操縱與利益衝突防控

本章探討涉及市場公平性的兩條底線:反市場操縱與利益衝突防控。

3.1 反市場操縱:市場誠信與操縱防範

加密資產市場的價格波動性和相對缺乏傳統市場基礎設施,使其容易受到操縱行為侵擾,包括虛假交易(Wash Trading)、拉高出貨(Pump and Dump)、內幕交易、蠱惑市場等。如果任由市場操縱氾濫,不僅侵害投資者權益,更可能破壞市場定價功能,削弱公眾對加密市場的信任。因此,各主要法域監管機構普遍將打擊市場操縱和內幕交易作為監管紅線,要求交易平臺和相關中介採取措施監測、防範可疑交易活動,必要時向監管部門報告,確保市場公平有序[4]。在法律上,許多國家將嚴重的市場操縱行為列為刑事犯罪,適用傳統金融市場的處罰尺度。

在美國,針對證券和衍生品市場的反操縱法制較為完備。對於被歸類為證券的數字代幣,適用 1934 年《證券交易法》第 10(b) 條及 SEC 第 10b-5 規則禁止任何操縱市場或證券欺詐行為;內幕交易也在聯邦證券法和判例法框架下被禁止和懲處。對於被視為大宗商品的數字資產(如美國監管機構認定的比特幣、以太坊),《商品交易法》(CEA) 賦予商品期貨交易委員會(CFTC)管轄衍生品市場的操縱,並可對涉及現貨市場的欺詐操縱採取執法行動。近年來,美國執法部門積極利用這些法律打擊加密市場不法行為:例如,2021 年美國司法部起訴了一起涉及加密貨幣的內幕交易案,指控某交易所員工利用上幣消息先行買入代幣獲利;SEC 平行提起證券欺詐指控,認為相關代幣屬於證券。這是首例加密領域「內幕交易」執法,彰顯出美國不會因資產形式不同而放鬆對不公平交易的懲治。同樣值得注意的是,CFTC 在 2021 年對一家加密交易平臺的高管提起訴訟,指控其默許用戶刷量交易,從而製造虛假流動性誤導市場,並依據《商品交易法》中的反操縱條款追究責任。雖然美國尚未有專門針對加密現貨市場操縱的立法,但監管機構藉助既有法律(證券法、商品法和反欺詐條款)已開展多起執法行動。同時,紐約等州檢察長辦公室也運用《馬丁法案》等廣泛的反證券欺詐授權,對涉嫌操縱的交易平臺展開調查(如 2018 年 NYAG 對多家交易所的交易量造假進行的調查報告)。總體而言,美國強調「法律適用中性」原則,即便是新興加密資產,只要發生類似傳統證券 / 商品的操縱行為,亦可能面臨相應法規制裁。

歐盟在傳統證券領域通過《歐盟市場濫用規章》(Market Abuse Regulation, MAR)建立了全面的內幕交易和市場操縱禁令。但 MAR 的適用對象主要是受監管市場上的金融工具,不直接涵蓋大部分加密資產。為了彌補這一真空,歐盟在 MiCA 中引入了針對加密資產的市場誠信義務。MiCA 第 80 條等規定要求,任何人在專業從事加密交易時,不得利用內幕信息交易相關資產,不得進行操縱行為。同時,MiCA 要求運營交易平臺的 CASP 建立市場監測機制,具備識別和處理市場濫用行為的能力[4]。具體措施包括:交易系統需內置監控算法,能夠檢測異常的大額訂單、頻繁報撤單等可能的操縱跡象;對價格急劇波動時的平臺交易秩序維護,防範有人操縱市場行情;設置漲跌幅度或交易量閾值,自動拒絕超出合理範圍的指令;並在發現可疑操縱或內幕交易時及時向主管當局報告。此外,MiCA 要求平臺將買賣盤報價及深度信息持續公開,以及交易成交數據及時公開,以提高市場透明度,減少暗箱操作空間。這些規定實質上借鑑了歐盟在證券市場的經驗,將許多「同樣業務、同樣風險、同樣規則」的原則應用到加密資產交易中。2025 年,歐盟又在醞釀新的反洗錢規章 (AMLR) 中提及,擬禁止匿名交易和隱私幣(見後文),這也是防範市場暗箱操縱的一環(提高可追蹤性)。在執法方面,隨著 MiCA 生效,各成員國證券監管機構(如法國 AMF、德國 BaFin 等)將有明確授權來查處加密市場的操縱行為。例如,若某人在 Telegram 群組煽動集體買入某代幣抬高價格後拋售牟利,可能被認定違反市場操縱禁令而受罰。由此可見,歐盟正逐步將市場濫用監管擴展到加密領域,實現監管的延伸和公平一致。

香港證監會在發放虛擬資產交易平臺牌照時,要求持牌平臺建立市場監控部門或系統,實時監察異常交易。根據香港 SFC 指引,平臺應及時識別並阻止企圖操縱市場的交易,例如通過關聯賬戶對倒成交、虛假申報撤單等,並保留日誌以備監管查詢。如果發現重大可疑操縱行為,平臺需向證監會和執法部門報告。雖然目前香港並未將加密資產納入《證券及期貨條例》下的市場操縱罪名(因大多數加密資產不被定義為證券),但持牌平臺仍有合規義務確保市場公平。這是一種「以牌照條件落實監管目的」的做法。新加坡方面,MAS 對於在受規管市場(如認可交易所)上市的數字代幣,如果其被認定為證券或衍生品,則適用《證券與期貨法》(SFA) 的市場操縱和內幕交易條款。但對於未納入金融工具定義的純加密資產交易,新加坡目前主要通過行業指南要求交易商自律監測。不過,MAS 已多次發出警示,強調加密市場存在洗錢和操縱風險,提醒投資者警惕。今年(2025 年)新加坡也在考慮修改相關法律,將某些涉及公眾利益的代幣交易行為納入《金融市場行為法》調整,如禁止傳播虛假或誤導性信息影響代幣價格等,以彌補執法依據不足的問題。

值得注意的是,為輔助監管和平臺履行監控義務,一些專業區塊鏈分析公司和市場監管科技 解決方案開始應用於反操縱。比如某些交易平臺使用鏈上分析工具監測資金在多個賬戶間輪轉,以判斷是否存在「多賬戶合謀操縱」;也有機構開發了 AI 模型,能識別異常價格形態和訂單簿行為。監管機構也日益依賴此類技術提升監測效率。例如,美國 SEC 設立了專門的加密資產監察團隊,利用大數據分析交易所交易記錄,發現異常波動並調查背後是否有人為操縱。歐盟 ESMA 和各國監管者亦在探討建立跨平臺的加密交易報告庫,以便識別跨市場操縱行為。

綜上,打擊市場操縱與內幕交易是各法域共同的監管紅線,只是在具體執行方式上因監管範圍和法律授權不同而有所差異。從趨勢看,隨著加密市場與傳統金融融合加深,各國將越來越傾向於將加密交易行為納入現行市場監管框架,實現同等約束。例如,金融穩定理事會(FSB)2023 年提出的建議就強調,各國應確保對加密資產市場實施「有效的監管與監督,以維護市場完整性」,包括配備足夠的執法工具遏制操縱和欺詐。這一全球指導原則預計將在各司法轄區轉化為更明確的監管要求,使得無論在紐約、倫敦還是新加坡,操縱加密市場都將面臨法律追責。對於市場參與者而言,這意味著營造一個更公正透明的交易環境,也是行業長期健康發展的必要條件。

3.2 利益衝突防控:業務隔離與內部治理

利益衝突防控是確保金融機構履行受託責任、維護客戶利益的基本要求。在加密資產交易領域,潛在的利益衝突情形包括:交易平臺既充當市場運營方又從事自營交易或控制關聯做市商,可能利用客戶訂單信息謀利;平臺發行自有代幣並將其上架交易,存在價格維護和信息不對稱問題;高管或員工掌握敏感市場信息從事個人交易(內幕交易)等。如果不加以規制,這些利益衝突將損害客戶利益和市場公平,甚至引發系統性風險(正如某些交易所因關聯公司從事高風險交易侵佔客戶資產而倒閉)。各國監管機構因此將防範和管理利益衝突視為紅線之一,要求加密資產服務商建立內部控制和制度安排來識別、減輕並披露潛在衝突。

MiCA 對 CASP 的利益衝突管理提出了明確且強制性的規定。根據 MiCA 第 72 條[28],加密資產服務提供商必須制定和維護有效的政策和程序,以識別、預防、管理並公開潛在的利益衝突。這些衝突可能發生在:(a) 服務商與其股東、董事或員工之間;(b) 不同客戶之間;或 (c) 服務商及其關聯方開展多種業務功能時。MiCA 要求服務商至少每年評估並更新利益衝突政策,並對沖突情況採取一切適當措施加以解決。同時,服務商須在官網醒目位置披露一般性利益衝突的性質、來源以及其緩解步驟,讓客戶知情。對於運營交易平臺的 CASP,MiCA 更進一步規定,應有特別完善的程序避免自身與客戶在交易上的利益衝突,包括在撮合系統上防範與自營單對手成交的情形,以及限制平臺人員利用未公開信息交易等。MiCA 也授權監管技術標準細化披露形式等,這顯示歐盟將利益衝突視作需要強監管幹預的重點領域。MiCA 的背景考慮之一正是吸取過往一些交易所自營及關聯交易引發的風險,確保「同場公平」:平臺不能一邊開賭場一邊自己下注而矇蔽其他賭客。值得一提的是,MiCA 不僅要求服務商自身管理衝突,對於資產參考穩定幣發行人等也有類似條款(如要求披露管理儲備資產可能產生的利益衝突 ,體現歐盟監管對各類主體統一要求建立利益衝突防火牆。

美國傳統金融市場早有應對利益衝突的制度(如交易所與經紀自營分離、銀行的防火牆規定等)。針對加密領域,目前沒有專門法規強制交易平臺進行業務拆分或禁止自營,但監管官員多次表達對「垂直整合」風險的擔憂。例如,美國商品期貨交易委員會(CFTC)一位委員在 2024 年公開聲明中指出,像 FTX 那樣交易所與經紀商、做市商、託管等多重角色合一,且缺乏外部監管,釀成巨大利益衝突和風險,監管層應制定規則限制此類縱向整合結構。該聲明提到 FTX 崩盤「凸顯了利益衝突監管缺位帶來的嚴重危害」。儘管 FTX 當時未在美受全面監管,但其倒閉促使美國立法者和監管者反思:是否需要針對加密交易所制定類似《證券法》中「交易與顧問業務分離」等規定。目前,美國國會一些提案(如 2022 年的《數字商品消費者保護法案》草案)曾考慮禁止加密交易平臺開展與客戶利益相沖突的某些活動,例如禁止交易所借出客戶資產或限制其關聯方參與平臺交易,但這些法案尚未通過。另一方面,美國監管機構已通過執法倡導利益衝突防控。例如,美國證券交易委員會(SEC)在對 Coinbase 等平臺的警示中提及,其允許高管提前出售代幣、平臺自身投資上架代幣項目等行為,可能構成利益衝突且損害投資者,應進行充分的信息披露和管控。又如,美國司法部起訴某些從業者涉嫌使用未公開上幣信息交易獲利,也屬於內部人衝突行為的懲戒。此外,在許可層面,美國紐約州金融服務廳要求 BitLicense 持牌企業提交利益衝突政策,列明董事、高管的個人交易限制以及公司多重業務潛在衝突的緩釋措施。這些舉措表明美國雖然沒有 MiCA 式的一攬子規範,但執法和監管動作正逐步將利益衝突納入加密平臺合規重點。

香港 SFC 在《虛擬資產交易平臺指引》中明確要求持牌平臺避免利益衝突。具體措施包括:平臺不得為自身賬戶進行任何形式的自營交易(即不做「莊家」);若平臺集團內有附屬公司從事做市業務,必須向 SFC 報告並確保有嚴格的資訊隔離牆(Chinese Wall)以防內幕信息洩露;平臺高管和員工的個人加密交易也受到約束,需申報和經內部合規審批。此外,平臺若打算上線與自身有利益關係的代幣(例如平臺投資的項目代幣或平臺發行的原生代幣),SFC 要求提供充分披露,並可能視情況不予批准上架,以免平臺「左手上市右手割韭菜」。香港這一做法與其證券市場監管慣例一致,如券商自營與經紀分賬、避免代理交易與自營衝突等。2023 年 SFC 發牌後,香港首批持牌平臺紛紛在公開資料中聲明其不從事自營交易、不與客戶爭利,以博取投資者信任。這在制度上塑造了一道紅線:平臺只作為中介撮合者,而非市場對手方,從機制上減少利益衝突。

國際組織亦關注此問題。金融穩定理事會(FSB)在 2023 年 7 月發佈的加密監管高層建議中明確指出,各司法管轄區應「確保合併多種職能的加密資產服務商受到適當監管監督,包括針對利益衝突和某些職能隔離的要求」[26]。這等於在全球層面呼籲各國對加密交易平臺的業務模式進行規範,必要時強制分拆某些衝突職能(例如交易與託管分離、經紀與做市分離等),以免一家機構既當運動員又當裁判。FSB 的立場得到 IOSCO 等機構支持:IOSCO 在 2022 年諮詢報告中也建議,監管者應要求加密交易所披露自營交易情況、限制員工不當交易,並可能借鑑傳統金融的結構性分業監管經驗,以降低利益衝突。可以預見,在 FSB 和 IOSCO 的推動下,「同樣的風險、同樣的功能、同樣的規則」將逐步落實於利益衝突管理領域,統一的國際標準可能在不久將來出現。

總之,利益衝突防控已被納入各國對加密資產行業監管的基本要求。從歐盟 MiCA 的強制規則到香港、新加坡等地的牌照條件,再到美國監管者的表態和執法,無不傳遞出明確信號:交易平臺等中介機構必須建立健全的內部控制機制,杜絕利用客戶不利信息牟取不當利益的行為,一旦發現必須及時披露和制止。這條紅線的設立,有助於恢復因若干醜聞而受損的市場信心,促進行業朝更透明、誠信的方向發展。對於運營機構而言,則需要在內部治理上投入更多資源,例如引入獨立合規長監督交易、定期進行利益衝突風險評估、培訓員工倫理規範等,才能符合各地監管期望並維護自身聲譽。

04 監管制度分歧之穩定幣監管路徑差異

穩定幣(Stablecoins)作為錨定法幣或其他資產價值的加密代幣,在全球範圍內迅速發展,引發各國監管機構的高度關注。一方面,穩定幣有望提升支付效率和普惠金融,但另一方面,其廣泛使用可能衝擊金融穩定、貨幣主權,特別是當穩定幣發行缺乏足額儲備或透明度時更潛藏崩盤風險(如 2022 年算法穩定幣 UST 的坍塌事件)。因此,各國紛紛探索對穩定幣的監管路徑。然而,由於立法理念和金融體系差異,穩定幣監管成為目前跨法域分歧最大的議題之一。主要分歧體現在:發行許可主體、儲備金和資本要求、投資者保護措施以及交易使用限制等方面。

4.1 法定貨幣穩定幣的許可與限額

歐盟在 MiCA 中將穩定幣區分為兩類:一是電子貨幣代幣(EMT),即錨定單一法定貨幣的穩定幣;二是資產參照代幣(ART),錨定一籃子資產或非法幣價值的穩定幣。MiCA 對這兩類均實施嚴格的准入和監管。對於 EMT,發行人必須取得信用機構(銀行)或電子貨幣機構牌照,並在監管機構許可下發行。發行人需持有與發行代幣等值的高流動性儲備資產(主要為對應法幣存款或高質量國債),以確保 1:1 償付能力。MiCA 還規定,禁止向 EMT 持有人支付利息,以防其與存款競爭。最具特色的是,歐盟為防範歐元區以外的穩定幣衝擊貨幣政策,MiCA 引入了交易使用上限:對於非歐元錨定的穩定幣(例如錨定美元的 USDT),其每日交易量不得超過 2 億歐元或不超過 100 萬筆交易,否則發行人必須採取措施限制使用(必要時暫停發行或贖回)。這一「2 億歐元 / 日」以及「100 萬筆 / 日」的雙重閾值旨在防止某種單一穩定幣過度流行、取代歐元進行支付。這是歐盟獨有的預防性監管措施,引起業界極大關注(被稱為「穩定幣交易硬帽」)。此外,MiCA 對被認定為重要穩定幣(Significant EMT/ART)的發行人施加更高要求,包括更頻密的報告、更嚴格的流動性管理和儲備託管規則等。2024 年起,MiCA 關於穩定幣的規定將率先生效,發行人在過渡期後須全面合規,否則不得在歐盟境內提供穩定幣相關服務。歐盟此套框架可謂當前全球最全面嚴苛的穩定幣監管,對標的是傳統金融中電子貨幣機構和銀行對於支付工具發行的監管標準。

相較歐盟,美國迄今沒有聯邦層面的穩定幣專門法規,這成為重大監管真空。近年來,美國國會曾圍繞穩定幣發表多份報告和法案草案。2021 年總統金融市場工作組 (PWG) 報告建議,穩定幣發行應限制在受監管的存款類機構(如銀行),並呼籲國會立法。此後,《穩定幣透明度與保護法案》《數字商品穩定幣法案》等多項提案誕生,但因政見不一均未通過。結果是在現行法律下,穩定幣發行人只能套用現有框架:一些受信託章程監管的公司(如 Paxos、Circle 通過州信託牌照)發行穩定幣,接受州金融監管局的監管;其他無牌照的境外公司(如 Tether)發行的 USDT 則遊離於美國監管之外,僅因其銀行託管賬戶受美國法規影響而接受部分約束。聯邦監管機構只能間接施壓,例如美國貨幣監理署 (OCC) 在 2021 年允許國民銀行發行穩定幣但附加審慎條件,美聯儲和 FDIC 警示銀行謹慎參與穩定幣儲備業務等。州級方面,紐約金融服務廳 (NYDFS) 率先對受其監管的穩定幣(如 NYDFS 認可的 BUSD、USDP)實施儲備和審計要求,2022 年 NYDFS 發佈指引要求紐約發行的美元穩定幣必須 100% 儲備於現金或短期美債,且每日兌付,無利息。懷俄明州則通過創新法律,允許數字資產儲備銀行(SPDIs)和新設的穩定幣機構發行穩定幣,但尚無成功案例。

在沒有統一規則情況下,美國穩定幣市場高度分化:大者如 Tether、Circle 皆自律維持高儲備並定期披露資產證明,但漏洞依然存在(如 TerraUSD 算法幣在監管真空下做大終至崩盤)。這種監管缺位引發美國立法者警覺,2023 年下半年國會再次嘗試推動《穩定幣監管法案》,試圖建立聯邦牌照制度並賦予美聯儲對非銀行穩定幣發行的監督權。然而立法進程仍充滿不確定。在此背景下,美國當局暫以執法手段管理風險:例如 SEC 對某些涉嫌證券的穩定幣(如某社交媒體發行的美元穩定幣)發出警告,商品期貨交易委員會 (CFTC) 則稱主流穩定幣為商品資產並保留執法權。整體而言,美國穩定幣監管目前處於「法規滯後、各州自行為政、聯邦散見指導」的狀態,顯著不同於歐盟的全面立法模式。

日本在穩定幣監管上採取相對保守的路線。2022 年 6 月,日本國會通過對《資金結算法》等法律的修正案,首次明確了穩定幣的法律地位和發行資格。新法將穩定幣歸類為「電子支付手段」,要求只能由受監管的法定機構發行:包括日本的註冊銀行、受限匯款業者(須具備高資本)或信託公司[6]。這一規定將一般私人企業排除在外,意味著像 Tether 這樣的主體無法在日本境內合法發行穩定幣。新法還規定,合資格的穩定幣必須與日元或其他法幣掛鉤,可被持有人以面值贖回。同時,禁止發行算法穩定幣等非擔保形式。對於儲備,要求 100% 法幣保證金存款於受監管機構。

此外,日本金融廳對於境外穩定幣進入日本市場非常謹慎,目前日本交易所基本未上市海外主要穩定幣(USDT 等),而由信託公司發行的 JPY 錨定幣(如三菱 UFJ 信託計劃發行的「Progmat Coin」)正在測試中。2024 年日本又在討論進一步限制:例如金融廳提出不允許普通銀行在公有鏈上直接發行穩定幣(認為風險較高,僅信託銀行等可發行),要求對穩定幣轉賬全面應用 KYC/ 旅行規則等。日本模式下,穩定幣更像銀行存款的替代形式,受銀行法及支付條例嚴格約束,體現了對金融穩定和消費者保護的高度重視。這種模式優點是安全性高,但缺點是抑制了非銀行創新動力。目前日本尚未出現大規模穩定幣流通,但若各大銀行計劃發行日元穩定幣,則將完全在監管視野內運行,風險相對可控。

香港金管局在 2022 年發佈討論文件,明確提出不允許算法穩定幣,並計劃重點監管以法幣為參考的支付型穩定幣。2023 年《穩定幣條例》(草案名稱)起草完成,並於 2025 年 8 月立法生效[7]。該條例要求凡在香港發行或流通的與法定貨幣掛鉤的穩定幣,發行人必須取得香港金融管理局(HKMA)頒發的牌照。牌照申請需滿足嚴格條件:包括在香港設立實體、具備一定法定資本、落實風險管理和技術審核等。條例要求發行人持有 100% 準備金資產(限定為高流動性資產),並在持有人提出時以面值贖回穩定幣。同時賦予 HKMA 監督檢查權,可審閱儲備狀況及運營。香港監管的特別之處在於,其不侷限銀行發行,但確保任何發行人都受到類似銀行的審慎監管。這可能為非銀行金融科技公司發行穩定幣留下一定空間,但監管成本亦不低。香港計劃 2024-25 年完成首批牌照審批,強調先行少量發牌、穩步推進。值得注意的是,香港條例將穩定幣納入打擊洗錢條例適用範圍,要求發行人和經銷商落實 KYC/AML 義務。香港此舉意味著在亞洲區又一金融中心建立起穩定幣監管標杆,有別於新加坡尚未立法而主要通過指導的狀態。對市場而言,香港的框架提供了一條合規發行和運營穩定幣的路徑,有望吸引希望持牌經營的穩定幣發行商前來申請。

4.2 非法定資產支撐穩定幣(資產錨定代幣)的資本與儲備要求

除了錨定單一法幣的穩定幣外,一些穩定幣以一籃子法幣、商品或加密資產作為支撐(如早期設想的 Libra,即錨定多種儲備資產),或以算法加抵押方式維持錨定。這類被稱為「資產參考代幣」(ART)的穩定幣,其價值穩定機制更復雜,風險也更高。各國監管者對於 ART 往往持更謹慎態度。尤其在 Libra 項目(後改名 Diem)於 2019 年引發全球監管反彈後,多數法域明確表示此類跨國籃子幣可能威脅金融主權和穩定,應受到嚴格管制。

歐盟 MiCA 將資產參考代幣 (ART) 納入監管範圍,要求發行人取得牌照並遵守與 EMT 相似的一系列要求,包括白皮書披露、儲備託管、資本金和流動性計劃等。但鑑於 ART 錨定非單一法幣,MiCA 對其監管更為嚴格:首先,ART 發行人必須持有相對更高的最低資本金(至少 35 萬歐元或儲備 2% 的價值),高於 EMT 發行人要求。同時,ART 發行人須建立清晰的儲備資產託管政策,確保儲備資產與發行人自有資產完全隔離,並不得挪用。MiCA 規定儲備資產可以由合格的託管機構(如受許可的 CASP 託管人或銀行)保管,並要求儲備高度分散以降低相關性風險。此外,ART 發行人必須設立定期審計機制,每季度披露儲備構成和審計報告,以增進透明度。對於重大 ART,MiCA 授權監管機構可施加額外要求,如限制業務規模或要求提供更詳細的風險分析。歐盟在 MiCA 中還禁止發行人向 ART 持有人提供任何額外利潤激勵,意在防止 ART 變相成為投資性產品。綜合看,MiCA 對 ART 的要求涵蓋治理、風險管理和用戶保護多方面,寄望將其風險收斂至可控水平。

美國在 Libra 事件後由多部門聯合對其施壓,迫使項目修改設計甚至終止。雖然沒有出臺專門法律,但可以推測,若有類似 Libra 的 ART 問世,美國可能動用《多德 - 弗蘭克法》第 I 編(系統重要性支付工具)或證券法對其監管。例如,若 ART 涉及一籃子證券作為儲備,SEC 可能認定其為 ETF 基金份額,需要註冊;若涉及支付功能且規模巨大,金融穩定監督理事會 (FSOC) 可能將發行人列為系統重要機構受美聯儲監管。目前美國市場上尚無大規模 ART 運行(主流穩定幣多為單幣錨定),因此監管分歧主要體現在立場上。美聯儲官員曾表態,多幣種穩定幣可能需要央行特別審核。一些美國智庫建議,將此類穩定幣視為「影子銀行貨幣」,應要求其發行人像貨幣市場基金一樣遵守嚴格資產組合限制和備付金要求。但由於欠缺實踐案例,美國對此未形成固定路徑。而在執法方面,如果 ART 引發投資損失,監管機構可能祭出商品或證券法。例如,算法穩定幣 Ampleforth 曾被 SEC 調查是否通過 ICO 銷售證券,其算法性(錨定與籃子資產或算法公式)未豁免證券法約束。這些都體現美國監管的「原則驅動」:沒有專法但會因事制宜套用相關法律。

新加坡在 2022 年曾就穩定幣諮詢公眾,提出為單一貨幣穩定幣設置規則(如主要參考幣種須是 G10 貨幣、最低儲備資產質量要求等),但對多資產支撐穩定幣則傾向於暫不鼓勵。MAS 的思路是先監管好單幣種穩定幣,再根據國際共識決定是否允許更復雜的結構。香港目前條例主要針對法幣錨定幣,對於非法幣錨定的代幣(如算法穩定幣、商品支持幣)直接不予考慮許可。韓國金融服務委員會 2023 年聲明,不允許交易所交易算法穩定幣,並對任何帶收益或複雜機制的穩定幣持否定態度。日本因為只允許錨定法幣,自無 ART 空間。綜上,在穩定幣監管上,歐美差異較大:歐盟已通過 MiCA 建立了一套詳盡規範,尤其對國際籃子幣明訂要求;美國則還在討論摸索,短期更關注單幣穩定幣立法。亞洲主要經濟體大多謹慎,從緊定位。這種差異意味著,從事穩定幣業務的企業在全球擴張時,需應對截然不同的合規要求。在歐盟市場運營,需要取得許可並每日監控交易量不超閾值;在美國市場,雖然沒有明確牌照要求,但面臨不確定的監管風險和潛在執法;在日本、香港等地區,可能直接面臨牌照限制或禁令。因此,監管分歧在此領域表現得尤為明顯,也成為未來國際監管協調的一個重點難題。

05 監管制度分歧之市場準入與創新邊界

本章討論另外三個存在顯著跨法域監管差異的議題:加密衍生品交易監管、隱私幣的合法性,以及實物資產代幣化(RWA)與去中心化金融(DeFi)的監管探索。這些領域由於涉及投資者保護、刑事執法、技術匿名性和金融創新邊界,各國採取了不同策略,尚未形成統一的國際準則。

5.1 加密衍生品的市場準入與投資者保護

加密衍生品指基於加密資產價格的期貨、期權、差價合約 (CFD) 等合約產品。這類產品可用於對沖和投機,放大收益也放大風險。高槓杆、高波動使其對普通投資者極具危險性。傳統金融市場對衍生品交易有嚴格准入(交易所、清算所牌照等),而過去幾年大量加密衍生品平臺在境外無照運營,吸引全球用戶。各國監管機構對此態度不一:有的允許並納管,有的限制零售參與,有的完全禁止。這成為加密市場監管差異最直觀的體現之一。

美國將比特幣、以太坊等歸類為大宗商品,因此其期貨、期權均屬於商品衍生品,受《商品交易法》(CEA) 管轄。CFTC 是主要監管者,要求任何向美國人提供加密衍生品交易的設施必須在 CFTC 註冊為期貨交易所 (DCM) 或掉期執行設施 (SEF),經紀商需註冊為期貨佣金商 (FCM) 等。同時,平臺和中介需遵守客戶資產保障和交易報告等規定。迄今,美國已批准少數合規交易所提供加密期貨(如芝加哥商品交易所 CME 的比特幣期貨於 2017 年上線),但這些市場主要面向機構和專業投資者,且交易規模相對有限。絕大部分散戶更傾向於訪問未註冊的平臺(如過去的 BitMEX、Binance 等),這違反美國法律。CFTC 過去數年對這類平臺展開嚴厲執法:2021 年,CFTC 和 FinCEN 聯手處罰 BitMEX 稱其非法向美提供交易並違反 AML 規則;2023 年,CFTC 起訴幣安 (Binance) 及其 CEO,指控其多年規避美國法規、默許美國用戶交易高槓杆衍生品,並未履行客戶身份審查和操縱監控義務。這些行動表明美國將「離岸平臺執法」作為保護本國投資者的重要手段。值得一提的是,美國也限制零售參與高度複雜的衍生品:例如 SEC 不允許散戶購買加密資產關聯的差價合約或某些場外衍生品,CFTC 亦未向零售推廣複雜掉期。總體上,美國模式是允許加密衍生品,但交易必須在監管框架內進行,任何企圖繞過監管的將被嚴懲。這種模式與美國對其它金融衍生品一致(「法無許可即違法」)。然而,對於未納入商品範圍的衍生產品(如基於證券型代幣的期權),SEC 也可能介入。例如 SEC 曾警告某些平臺提供基於未註冊證券代幣的 swap 合約涉嫌違法。可見,美國將不同監管歸口視標的屬性而定,但核心是所有衍生品均需牌照,沒有監管套利空間。

英國金融行為監管局(FCA)在評估了加密衍生品對消費者的風險後,於 2020 年 10 月宣佈禁止向零售客戶銷售、分銷任何參考不受監管加密資產的衍生品和 ETN[8][9]。該禁令自 2021 年 1 月生效,範圍涵蓋差價合約 (CFD)、期貨、期權以及交易所交易票據 (ETN) 等。這一舉措在當時屬於全球首例:英國監管者認為由於加密資產無法可靠估值、市場操縱頻發、波動劇烈且消費者缺乏理解,這類產品不適合散戶。禁令預計每年為英國散戶避免約 5,300 萬英鎊損失。禁令實施後,英國零售客戶被禁止通過英國公司獲取任何加密衍生品敞口。FCA 警告稱,任何公司提供此類服務給英國散戶都屬違法,將被視作騙局處理。然而,到 2025 年 10 月,FCA 出於增強金融中心競爭力的考慮,宣佈解除對加密資產 ETN 的零售禁令,但對 CFD 等衍生品仍維持禁售。即英國允許有監管的場所銷售一些經過審批的加密 ETN 給散戶,但高度槓桿的衍生品仍禁止。這個政策變化體現英國在保護投資者與創新競爭力間尋求平衡。截至目前,英國散戶若想交易比特幣期貨期權,依然無法通過英國本地平臺進行,只能經海外渠道。英國對衍生品的強硬立場在主要經濟體中較突出,也導致部分活躍交易者轉移到歐洲或其他市場。展望未來,英國可能待歐盟 MiCA 效果明朗後,再決定是否調整策略。但短期內,保護散戶免受複雜高風險衍生品損失仍是英國監管的優先目標。

在歐盟,MiCA 本身不直接規範衍生品,因為 MiCA 針對的是現貨市場和發行領域。加密衍生品若以實物結算且標的非金融工具,理論上可能遊離於現行金融指令外。但許多成員國已將加密衍生品視為金融工具的一種。例如,德國 BaFin 認定加密 CFD 和期貨屬於《第二版金融工具指令》(MiFID II) 下的金融衍生品,需要牌照經營。法國 AMF 也要求任何提供加密衍生合約交易的平臺取得相應投資服務提供商資格。ESMA 在 2018 年將加密 CFD 納入其針對差價合約的產品干預措施,設置了 2:1 的槓桿上限(相比外匯 30:1 更低),以保護投資者。這表明歐盟整體傾向於允許受規管提供,但加強風險管控。個別成員國曾考慮更嚴措施,如比利時曾短暫禁止分銷加密衍生品給散戶。歐盟層面目前無如英國般的統一禁令,MiFID 框架和各國監管實踐實際上提供了衍生品合規路徑。因此,歐盟散戶可以通過在塞浦路斯等有牌照券商交易受限槓桿的加密 CFD,或通過歐洲期貨交易所 (Eurex) 交易現金結算的比特幣 ETN 等。預計隨著 MiCA 實施和歐盟金融法規更新,可能會專門針對加密衍生品出臺統一規定(ESMA 已在研究這方面)。但就現狀而言,歐盟屬於謹慎開放態度:監管下可以有,但要防止濫用和過高槓杆,並賦予投資者充分風險警示。

亞洲各國對於加密衍生品的監管呈現截然不同的取態。日本於 2019 年修訂《金融商品取引法》,將加密資產衍生品納入金融商品類別,並對從事加密差價 / 期貨交易的業者實施註冊監管。日本交易所可為客戶提供加密保證金交易,但日本自律規則已將最大槓桿率從 25:1 大幅調降至 2:1。因此,日本用戶仍可交易小槓桿的比特幣合約,但市場規模受限。韓國則乾脆禁止本國交易所提供任何形式的加密期貨或期權,認為散戶風險過高;韓國投資者如要交易,只能借道海外平臺,但韓國政府近年加強監控,要求銀行限制對海外加密衍生品平臺的匯款。香港在 2023 年推出持牌制度時,明確不允許向散戶提供加密衍生品交易,只能提供標的現貨交易;專業投資者是否可以通過香港平臺參與衍生品也受嚴格限制。香港僅允許經證監會批准的資產管理公司發行掛鉤加密的結構性產品或 ETF 在受監管市場交易(如香港交易所上市的加密資產期貨 ETF,面向公眾)。新加坡 MAS 對衍生品持謹慎態度,2019 年批准新交所 (SGX) 上市比特幣、以太坊掉期合約,但規定零售不能直接參與,僅開放給機構和專業投資者。此外,MAS 在 2022 年強化投資者保護指引中,限制零售獲取高風險加密產品,包括衍生品,並要求本地服務商不得通過 ATM 或廣告輕易向公眾推廣任何加密交易服務。總體看,亞洲主流市場多限制零售接觸加密衍生品:日本允許但監管嚴、槓桿低;香港、新加坡、韓國幾乎禁止散戶參與,只對機構 / 專業開放有限渠道。這與部分西方市場的開放形成對比。

加密衍生品監管分歧帶來的直接影響是全球市場流動性的「監管套利」。在嚴監管或禁令地區(如美國、英國、香港),大量用戶仍通過 VPN 和海外賬戶使用未合規的平臺,造成執法難題。相應地,交易量集中在監管薄弱地區的一些大型平臺上,這加大了風險集聚。國際監管層意識到這一問題,2023 年金融穩定理事會 (FSB) 發佈全球加密監管框架建議時,就強調應加強跨境執法合作,要求各國共同遏制無證加密衍生品活動。另外,IOSCO 於 2023 年發佈了關於加密資產交易平臺的政策建議,也包含針對衍生品業務的監管標準,如平臺應披露槓桿設置、強平機制等。可以預見,未來全球將趨向縮小差異:可能禁止散戶高槓杆已成共識,而專業市場則通過許可穩步發展。英國近期解除 ETN 禁令表明,在保護和發展的平衡中,適度開放經過審查的產品可能成為趨勢。歐盟也許不會像英國那樣禁絕,而是在 MiFID 等體系內加強投資者保護要求,比如強制負餘額保護、標準化風險警示等。亞洲部分地區或在適當時機調整,例如香港若驗證專業市場安全,未來不排除有限開放零售參與經過審批的衍生品(配套教育)。總之,加密衍生品監管正在從分野走向收斂,以國際監管標準框架為基礎,各法域逐步收緊對非法平臺的圍堵,並在合規渠道內平衡市場需求。

5.2 隱私幣的合法地位與監管挑戰

隱私幣(Privacy Coins)指通過技術手段(如環簽名、零知識證明等)實現交易匿名和地址隱匿的加密貨幣,代表有門羅幣 (XMR)、大零幣 (ZEC)、達世幣 (DASH) 等。其支持者認為隱私幣保障金融隱私權,但監管者則擔憂它們被廣泛用於洗錢、逃避制裁等非法活動,因為傳統鏈上分析對其交易流向幾乎失效。圍繞隱私幣,各國監管政策分化明顯:有的明令禁止,有的嚴格限制流通,有的尚未採取直接行動但通過 AML 規則間接打擊。

日本是最早禁止隱私幣交易的國家之一。2018 年,受 Coincheck 交易所被黑事件(黑客利用匿名幣清洗資產)等影響,日本金融廳 (FSA) 要求國內註冊交易所下架所有具高度匿名特徵的幣種,包括門羅幣、達世幣等。這一要求通過自律組織(日本加密資產交易協會 JVCEA)的規定落實,新申請的交易所牌照也不得上市匿名幣。FSA 官員明確表示,匿名幣違反了日本反洗錢制度的「可追蹤」原則,不應在合規市場存在。同樣地,韓國在 2021 年 3 月《特定金融信息法》修訂後,金融服務委員會 (FSC) 發佈指南禁止虛擬資產服務提供商處理「無法識別交易記錄的匿名數字資產」,各韓國交易所遂相繼下架隱私幣[10]。韓國還禁止通過混幣服務來隱藏交易來源。迪拜等中東地區也跟進:阿聯酋迪拜 2023 年虛擬資產法規中規定禁止發行或交易增強匿名功能的加密貨幣。這些法域採取的策略是直接取締,認為此類資產弊大於利,不應允許。

歐盟目前尚未完全禁止隱私幣,但正朝該方向邁進。歐盟議會和理事會就《反洗錢規章 (AMLR)》達成的政治協議(2023 年),提出自 2027 年起,禁止加密服務提供商與匿名錢包或匿名幣交易往來[12]。根據 2025 年 5 月 9 日公佈的信息,歐盟將要求從 2027 年 7 月起,虛擬資產服務商不得提供涉及匿名幣的交易服務,且須對私人託管錢包交易超過 €1000 執行嚴格身份核驗。亦即,屆時在歐盟經營的交易所將不能上市門羅、ZEC 等隱私幣。此外,歐盟已有成員國採取臨時措施:如比利時金融監管當局 2022 年要求當地交易商報告任何涉及匿名幣的交易並建議停止支持。法國 AMF 在許可嚴格管制,尚無隱私幣被批准。歐洲執法機構 Europol 也頻繁示警隱私幣對追蹤犯罪資金之阻礙。歐盟此舉遭到加密行業一些人士批評,認為此舉損害個人隱私權。然而,從監管角度看,匿名幣的存在確實令 AML/CFT 框架難以執行,FATF 也在多個報告中點名匿名增強技術的風險。可以預期,歐盟在實施禁令前這幾年,會通過軟性措施逐步壓降隱私幣使用,如將其納入高風險交易類別,要求提高盡職調查程度等,為 2027 年正式禁令做好鋪墊。一旦禁令生效,歐盟將成為繼美日韓之後又一主要司法區排斥隱私幣。

美國目前沒有法律禁止持有或交易隱私幣,主要的合規交易所(Coinbase 等)基於自身風控政策也大多不支持這些幣。然而,美國監管機構通過其他手段打擊隱私交易,比如 2022 年美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 直接制裁了加密貨幣混幣服務 Tornado Cash,這是針對匿名化工具的重大舉措。儘管 Tornado Cash 不是代幣,但這一行動釋放出強烈信號:美國不容忍完全匿名的加密交易渠道。不少行業觀察者據此推測,若隱私幣廣泛用於非法活動,美國也可能考慮類似手段,比如將特定隱私幣地址列入制裁名單等。另外,美國司法部和國稅局多年來投資於隱私幣的鏈上分析工具研發,希望提升破案能力。交易所方面,2019 年美國交易所 Kraken、ShapeShift 等主動或被迫下架了門羅、達世幣,以免監管麻煩。美國態度可概括為「技術中立但風險導向」:不直接立法禁之,但如發現濫用就嚴查。新加坡亦無明文禁令,MAS 主要通過 AML 指引要求 VASPs 對匿名交易採取高強度審查,不符合審查的交易不得進行。這實際上使得新加坡持牌機構也無法方便地支持隱私幣。2020 年,大型交易所幣安(當時在新加坡運營)就停止了門羅等幣的交易。其他如澳大利亞正考慮緊隨歐盟腳步,有消息稱澳政府有意禁止匿名幣兌換法幣活動。總的來說,在未明確立法的法域,市場力量已部分自行調整:主流合規平臺普遍迴避隱私幣,以滿足銀行和監管的合規期望。

隱私幣監管的分歧反映出隱私權 vs. 合規的衝突。一方面,金融隱私是個人權利,過度金融監控可能有侵犯嫌疑;另一方面,完全匿名使執法陷入黑暗。少數國家(如瑞士)在討論是否能通過強制鏈上可審計性等方法折中,比如要求隱私幣設「觀測鑰匙」供有權限者查看,但技術上尚無成熟方案。因此目前看,各國傾向犧牲隱私幣的存在以換取 AML 合規完整性。FATF 在對各國評估中也將匿名技術視為高風險因素,導致多數合規機構不願觸碰隱私幣。在這種環境下,隱私幣的生存空間越來越小,用戶群也轉入地下或限於高技術極客圈。跨境影響也值得注意:由於日本、歐盟等禁止,隱私幣交易更多流向無監管的市場,形成監管真空的風險傳遞。國際合作可望減少此漏洞,例如各國聯合共享可疑地址情報,加強對法幣出入口的監控。總體預測是,隱私幣將在更多法域受到限制甚至禁用,直至出現足以平衡隱私與監管的新技術方案。這一領域的監管分歧實際上在逐漸縮小,因為曾經觀望的歐美國家正追隨東亞國家的嚴格態度。而對投資者和行業而言,這意味著隱私幣將難以融入主流金融,相關業務須慎重考慮地域合規風險。

5.3 實物資產代幣化(RWA)與去中心化金融 (DeFi) 的監管探索

實物資產代幣化 (RWA) 指將現實世界的資產(如債券、股票、不動產、商品等)以區塊鏈代幣形式表示和交易的過程。去中心化金融 (DeFi) 則是一系列無需中介、通過智能合約提供金融服務(如借貸、交易、衍生品等)的應用生態。RWA 和 DeFi 被視為區塊鏈金融創新的前沿,可能帶來交易效率提升和金融包容性,但也給傳統監管框架帶來巨大挑戰。如何將這些去中心化或跨界的新模式納入監管,是各國目前分歧最大且仍在探索的議題。

美國對 RWA 和 DeFi 採取以現有監管框架執法為主的策略。對於 RWA,只要代幣代表傳統金融資產(如股票、債券),SEC 一概視其為證券,要求符合法規發行和交易。例如在 2018-2020 年間,美國出現一些試圖代幣化股票的平臺(如 DX.Exchange、Uniswap 上的股票代幣),SEC 迅速出手叫停,認為其違反證券法。即使代幣化資產是實物(如黃金、不動產權益),若公眾投資且期待收益,也可能被 SEC 納入證券範疇。同樣,CFTC 則關注代幣化商品衍生品,已對一些 DeFi 協議提供的商品掉期交易提起訴訟。典型案例如 2022 年 CFTC 起訴 Ooki DAO,這是首例針對 DeFi DAO 的執法,指控其無牌經營槓桿交易平臺,最終通過缺席判決處罰 DAO 資產。美國財政部亦在 2023 年發佈《DeFi 非法金融風險評估報告》,指出許多 DeFi 服務未遵守 BSA 義務,未來將加強監管和立法推動。另一方面,美國也有鼓勵創新聲音,如懷俄明州立法承認 DAO 合法身份、國會一些議員倡議建立「沙盒」給予合規試驗空間。但整體聯邦層面尚未出現專門針對 DeFi 的法規,大多數活動落入灰色地帶,由監管機構以現行法律來「硬套」。這導致美國 DeFi 從業者面臨極大合規不確定性,不少項目選擇遷往海外。儘管如此,美國仍通過長臂管轄打擊其認為非法的 DeFi 活動,如對海外混幣服務、去中心化交易所的人員進行制裁或指控。可以說,美國目前在 RWA/DeFi 監管上呈強執法 - 弱立法態勢。

歐盟 MiCA 未直接涵蓋 DeFi 協議和完全去中心化的發行活動(如無主體的 DAO),這是立法時刻意的留白。歐盟官員表示,將在 MiCA 實施後再評估如何監管 DeFi。2023 年,歐盟委員會發布了對 DeFi 的研究報告,傾向於技術驅動的監管:通過監控區塊鏈數據(所謂「嵌入式監管」)來實現對 DeFi 活動的監督,而非完全沿用傳統中介監管模型。這種思路源自 BIS 及法國等專家建議,讓監管節點嵌入到 DeFi 網絡中自動收集所需數據。立法上,歐盟或將借即將成立的歐洲反洗錢局 (AMLA) 對 DeFi 實施一定的 AML 要求,例如若智能合約有可識別開發者 / 控制人,則將其視為 VASPs 須登記。這在歐盟《第 6 號反洗錢指令》草案中已有端倪。關於 RWA,歐盟已經推 DLT 試點監管框架 (Regulation (EU) 2022/858),允許受監管機構在受控沙盒環境下發行和交易證券型代幣。該試點自 2023 年 3 月起實施,為期 6 年,已有多家交易所和央行參與,用於測試債券、基金份額的鏈上發行和交易。目標是為未來修改金融法打下基礎。這表明歐盟對 RWA 持較開放和積極的態度,希望佔領先機。但對於去中心化程度高的 DeFi,歐盟仍抱謹慎,等待更清晰國際方案。近期歐盟在 G20 場合支持 FSB 對加密和 DeFi 的框架性原則,但國內尚未有硬性規定。可總結為:歐盟擁抱 RWA 創新(在監管下),暫時觀望純 DeFi。

新加坡 MAS 相對前瞻,早在 2022 年便推出 Project Guardian,聯合金融機構探索 DeFi 在批發金融市場的應用,包括代幣化債券及銀行間借貸等。2023 年,新加坡星展銀行等成功通過 DeFi 協議完成了國債代幣化交易試驗。這些在 Sandbox 中進行的項目,受 MAS 觀察,以評估監管需求。新加坡還設立了金融科技監管沙盒,少數 DeFi 初創可以申請在有限範圍免除部分規則測試業務。然而在普遍規則上,MAS 仍強調 DeFi 應用如涉及受監管活動,則相關參與者必須持牌。如 DEX 運營者若有中央參與,則視為市場設施,需要遵守 SFA 許可;DeFi 借貸若涉及證券借貸亦受規管。香港在 2023 年也展現出對 DeFi 日益興趣:金管局的 e-HKD 實驗探討 DeFi 支付,證監會官員在公開場合表示會研究 DeFi 治理機制。如果說香港在零售加密上謹慎,那麼對機構級 RWA 項目及合規 DeFi 可能持開放態度,尤其期望鞏固國際金融中心地位的一部分。在內地,中國人民銀行等機構 2021 年明確表態禁止任何境內加密交易和 DeFi 活動,但近年也通過 BSN 項目支持「開放許可鏈」,探索聯盟鏈環境下的資產數字化,屬於另闢路徑。

鑑於 DeFi 和 RWA 跨境屬性強,全球標準制定機構亦開始行動。金融穩定理事會 (FSB) 2023 年 2 月發佈報告,指出 DeFi 目前和傳統金融高度關聯,許多所謂 DeFi 其實有集中節點,應納入監管。報告建議加強對穩定幣和加密集中平臺的監管,從外圍削減 DeFi 風險。國際