我們為什麼會感到深深的憂鬱?

早安,來自華盛頓特區的問候!這篇文章有點長,所以可能會被你的郵箱截斷。如果你正在為親人(或任何人)尋找一份經濟實惠的節日禮物,並且想支持本地書店的話,《在這經濟大環境下?》(In This Economy?)是一個很棒的選擇!

這段時間我又因為工作開始了新的旅程,這次的目的地包括密西根州、肯塔基州和華盛頓特區。在過安檢時,我看到前面的一位女士竟然像嬰兒一樣張著嘴咳嗽。我盯著她看,先是驚訝於她的「無憂無慮」,然後又感到一陣深深的恐懼。

大多數人都很友善。但生活在社會中,就意味著要面對他人不同的內在規範。有些人會張口咳嗽,這就是現實。我有一個理論:他們可能認為集體的舒適感並不是自己的責任,也許是因為他們對公共領域缺乏歸屬感。這是一種社會漂移現象,在公共空間裡越來越明顯(比如低頭 90 度盯著手機撞牆,或者站在行人交通的主幹道上擋路)。

但我認為,這些張口咳嗽的人和我們所見的持續經濟低迷之間有很多相似之處。如果你對周圍的系統失去了信任,那麼為什麼還要遵守集體規範呢?努力工作似乎並沒有回報,那為什麼不去「賭一把」?機構在撒謊!但那個製作封面圖的 YouTuber 卻不會撒謊,他的封面圖上用大張嘴的表情指著一碗義大利麵,提問一些「重大問題」。我們彼此之間已經不再信任了。正如哈佛公共輿論項目的學生主席喬丹·施瓦茨(Jordan Schwartz)所說:

「Z 世代正走上一條可能威脅美國民主和社會未來穩定的道路。這是一場五級警報的危機,如果我們希望恢復年輕人對政治、美國以及彼此的信心,就必須立即行動。」

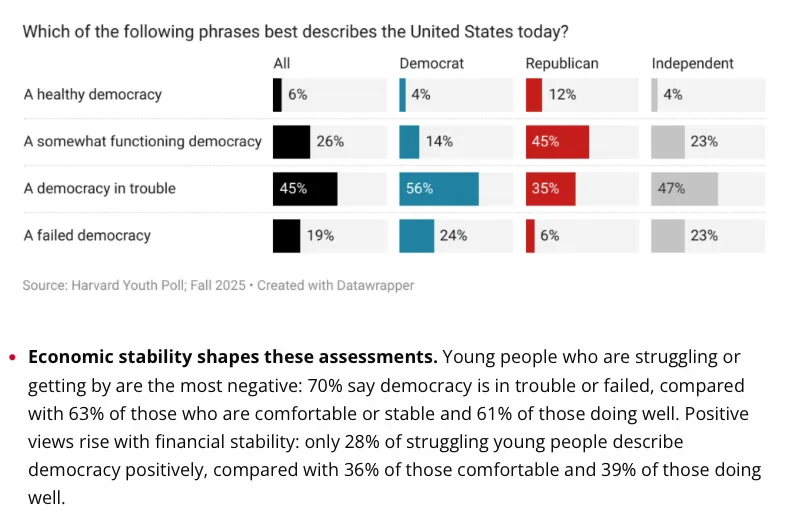

他所負責的項目——哈佛青年民意調查(Harvard Youth Poll)對 2000 多名年齡在 18 到 29 歲之間的美國人進行了關於信任、政治和人工智慧的調查。當被問及是否認為美國是一個健康的民主國家時,受訪者的回答表現出明顯的黨派分歧,但憂慮是顯而易見的。

群體之間的信任也在崩塌。只有 35% 的年輕美國人認為,持不同觀點的人希望國家向好的方向發展。50% 的人將主流媒體視為威脅。而僅有 30% 的人相信,他們的經濟狀況會比父母更好。

因此,從這項調查中我們可以得出三個值得關注的問題:

- 對民主的擔憂

- 對經濟的擔憂

- 對彼此的擔憂

我認為,不理解我們如何討論經濟,就無法真正理解經濟本身。在這裡,我們面對的是三種因素的複合影響:(1) 後疫情時代的適應過程;(2) 智慧型手機引發的「微型自我中心主義」(micro-solipsism);以及 (3) 年輕一代目睹政治中客觀的不友善行為卻反而得到獎勵。人們(可以理解地)正在經歷一種「認知漂移」,有人甚至稱之為「中世紀農民思維」(medieval peasant brain),這與網路持續的資訊洪流有關(比如,有人把馬鈴薯放進襪子裡來「排毒」)。

我們被困在一種複合危機中——經濟惡化與認知過載的交互作用形成了一個遞迴陷阱,每一方都讓另一方變得更糟,並摧毀了突破困境所需的資源。

- 經濟壓力(如鮑莫爾成本病、住房問題、勞動力市場疲軟)削弱了我們的清晰思考能力,使我們更容易受到騙局、錯誤決策和剝削性市場的影響,這反過來進一步加劇了經濟壓力。

- 經濟壓力 + 資訊過載 削弱了對機構的信任。

- 信任的喪失 使得協調變得不可能,問題無法得到解決,而未解決的問題則進一步加深了危機。

目前,我們正試圖在一個社會和認知環境變化快於傳統經濟指標的背景下理解經濟。這就是「氛圍衰退」(Vibecession)的背景。

註:鑑於保羅·克魯曼(Paul Krugman)和史考特·亞歷山大(Scott Alexander)最近都重提了這個概念,重新審視「氛圍衰退」過去的含義以及它如今的演變是很有意義的。

「氛圍衰退」:過去與現在

我最早在 2022 年 7 月提出「氛圍衰退」(Vibecession)這個概念。當時,通膨正在回落(但仍然高得令人痛苦),勞動力市場正在復甦,經濟也在成長。那時候,人工智慧還沒有佔據所有焦點,沒有關稅壁壘,大規模的基礎設施投資正在推進。從數據上看,一切似乎都在好轉。

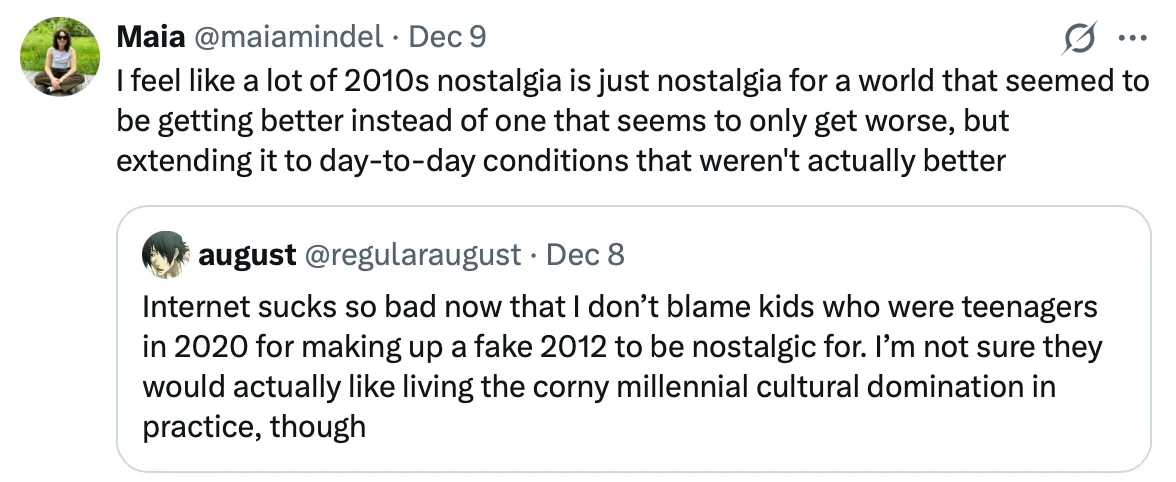

雖然 2000 年代和 2010 年代存在許多問題(真的很多!),但人們的情緒並沒有徹底崩塌。如今,TikTok 上甚至出現了一種懷舊風潮(nostalgiacore),青少年們虛構了一個「2012 年」的美好幻想——他們憧憬著無限圍巾、第三波精品咖啡館,以及那個 Instagram 還只是用來分享田野裡的雛菊照片的時代,而不是如今這個充滿超競爭性演算法廝殺的戰場。

那時還存有一絲希望(這也是歐巴馬競選時的核心理念!),人們對網路的未來抱有「更美好」的期望。儘管網路當時已經存在一些問題,但還沒有像現在這樣靠製造憤怒情緒來獲取收益的現象。

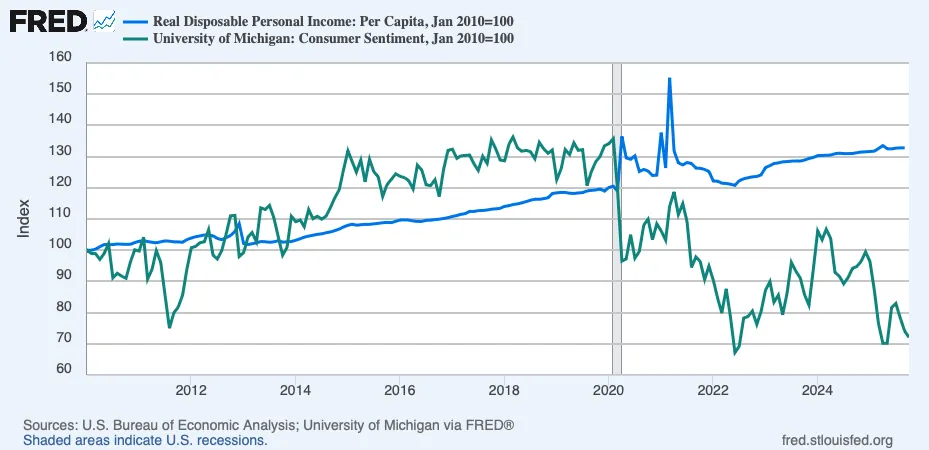

有人聲稱「整個過去十年都是一場氛圍衰退(Vibecession)」,但情緒數據並不支持這種說法。實際上,情緒的斷裂是明顯且急劇的。

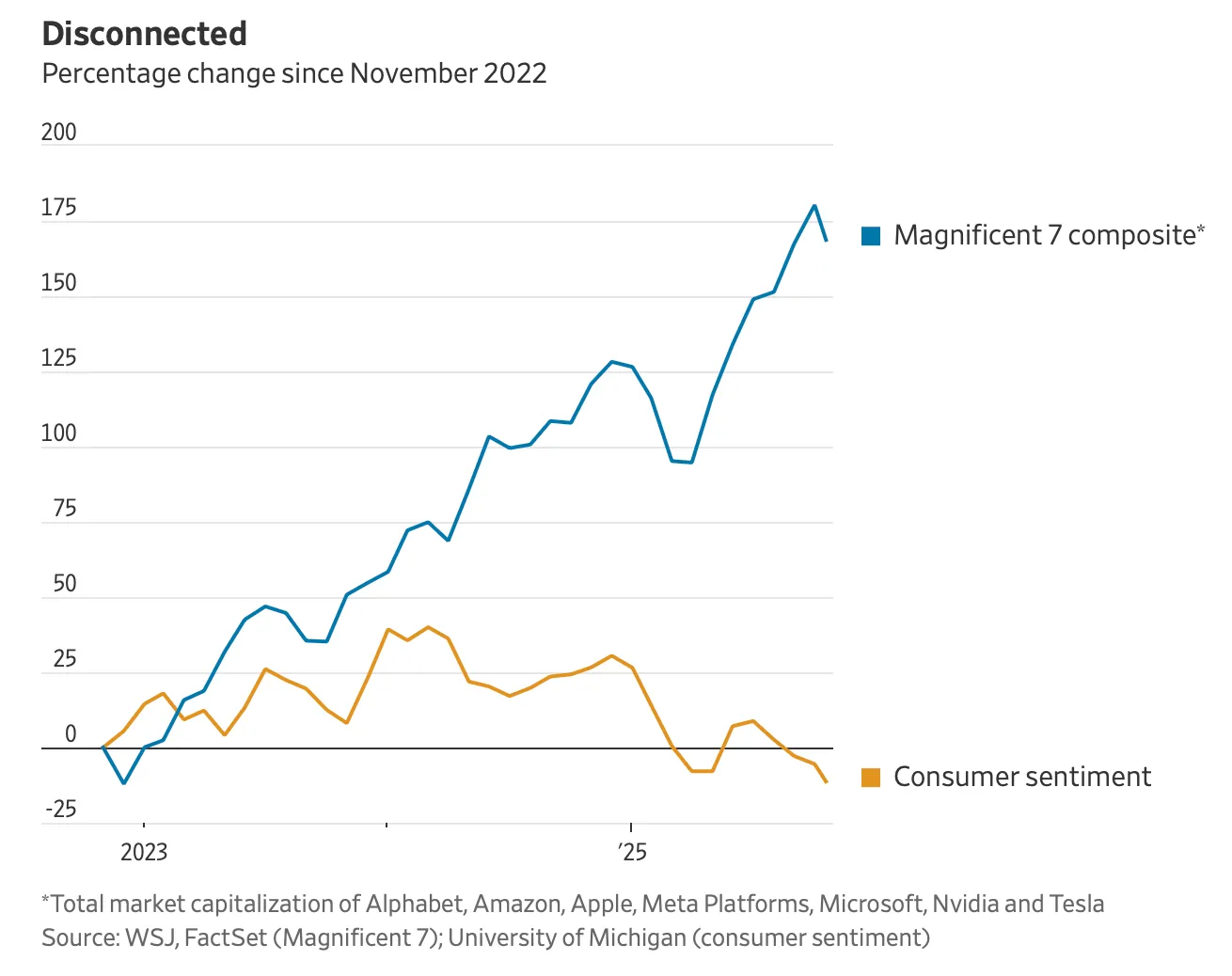

下方的圖表大致展示了「氛圍衰退」開始的時間點,展現了情緒與經濟數據之間的分化趨勢。在疫情衝擊後,實際可支配收入得以恢復並繼續成長,回到了正常趨勢。然而,公眾情緒卻從未恢復。它滑入了類似經濟衰退的區間(甚至更低),並一直停留在那裡,即使經濟基本面已經穩定下來。

我認為部分原因在於積累效應。疫情帶來的混亂尚未結束,各種商品的價格仍然不穩定,商店人手不足,教師和學生都已身心俱疲,公共資訊傳播體系崩塌,機構顯得脆弱不堪。生活中的日常摩擦在無數小細節上增加了。疫情期間房價的飆升從未回落。隨著聯準會開始升息,抵押貸款將人們「鎖」在原地。房租暴漲,通往成年生活的路徑——搬家、租房、存錢、買房——對許多人來說已經破碎。如果你在 2020 年之前沒買房,那可能永遠也買不上了。

但正如丹·戴維斯(Dan Davies)所寫的,「氛圍衰退」(Vibecession)可能並沒有某個特定的觸發點。「氛圍就像一種過冷液體,只等待一個隨機的衝擊使其發生相變。」而疫情就是那個衝擊。

氛圍衰退來得很早。如今,經濟數據與人們的情緒相匹配了,或者至少比過去更接近了。我們現在面臨的是一個低招聘環境、持續的通膨以及極其奇怪的貿易政策。當美國國家經濟研究局(NBER)定義經濟衰退時,會關注三個方面:

- 深度:經濟下滑的程度有多大?

- 擴散:痛苦傳播得有多廣?

- 持續時間:這一切持續了多久?

如果我們觀察消費者情緒的下滑,它(粗略地說)符合經濟衰退的定義——它持續時間長,影響範圍廣,並且情緒水平不斷接近歷史最低點。嘉信理財(Schwab)的凱文·戈登(Kevin Gordon)將其稱為「氛圍蕭條」(Vibepression)——情緒極度低迷,而 GDP 則靠與人工智慧相關的投資支撐起來。一個因 AI 數據中心建設而繁榮的經濟,能讓普通人感到快樂嗎?答案顯然是否定的!

但為什麼我們會有這種深深的憂鬱感呢?

第一部分:經濟惡化

幾週前,麥可·格林(Michael Green)發表了一篇文章,聲稱「14 萬美元是新的貧困線」,並指出如今幾乎沒有人能負擔得起參與社會的成本。這篇文章在網路上引發了熱烈討論。隨後,泰勒·柯文(Tyler Cowen)和傑瑞米·霍普達爾(Jeremy Horpedahl)等人紛紛發表反駁意見。然而,正如約翰·伯恩·默多克(John Burn Murdoch)所寫的那樣,這篇文章引發的反應本身就非常有趣。

大多數人對文章的觀點表示強烈認同(許多反駁者的反駁也被回懟為「誰在乎數據是否準確,氛圍才是對的!」)。文章被 More Perfect Union 和 The Free Press 等媒體重新刊登。無論是左派還是右派的人們,都讀了這篇文章後表示:「是的,這就是為什麼一切都感覺如此糟糕。這就是貧困。我的經濟痛苦終於被數據所證實了。這真是一種解脫。」

在分析中被「看見」是一種解脫。保羅·克魯曼(Paul Krugman)在其關於「氛圍衰退」(Vibecession)的系列文章中指出,以下三個關鍵概念並未被傳統經濟數據很好地捕捉到:

- 經濟參與:你能負擔得起參與社會的成本嗎?

- 安全感:你是否只差一顆壞牙就會破產?

- 公平性:你是否正在被欺騙?

人們需要感受到他們能夠負擔得起房子、孩子或汽車的開銷,感受到他們不會因為一張醫療帳單而陷入破產,也感受到其他人沒有在欺騙他們。而這些問題的答案變得越來越難以確定。

對於第一個問題——聯準會昨日降息,引發了許多爭議和分歧。他們的雙重使命——價格穩定與最大就業——正面臨越來越大的壓力。通膨並未下降到 2% 的目標(債券市場對此非常擔憂)。勞動力市場正在走弱,不平等問題也在加劇。

確實存在非常真實的經濟痛苦,參與社會變得更加困難。年輕人曾投票支持川普以改善經濟,但現在他們正在轉而反對他。根據耶魯大學 2025 年秋季青年民意調查(Yale Youth Fall 2025 Poll),18 至 29 歲的年輕人對川普總統的經濟處理方式表現出強烈的不滿。

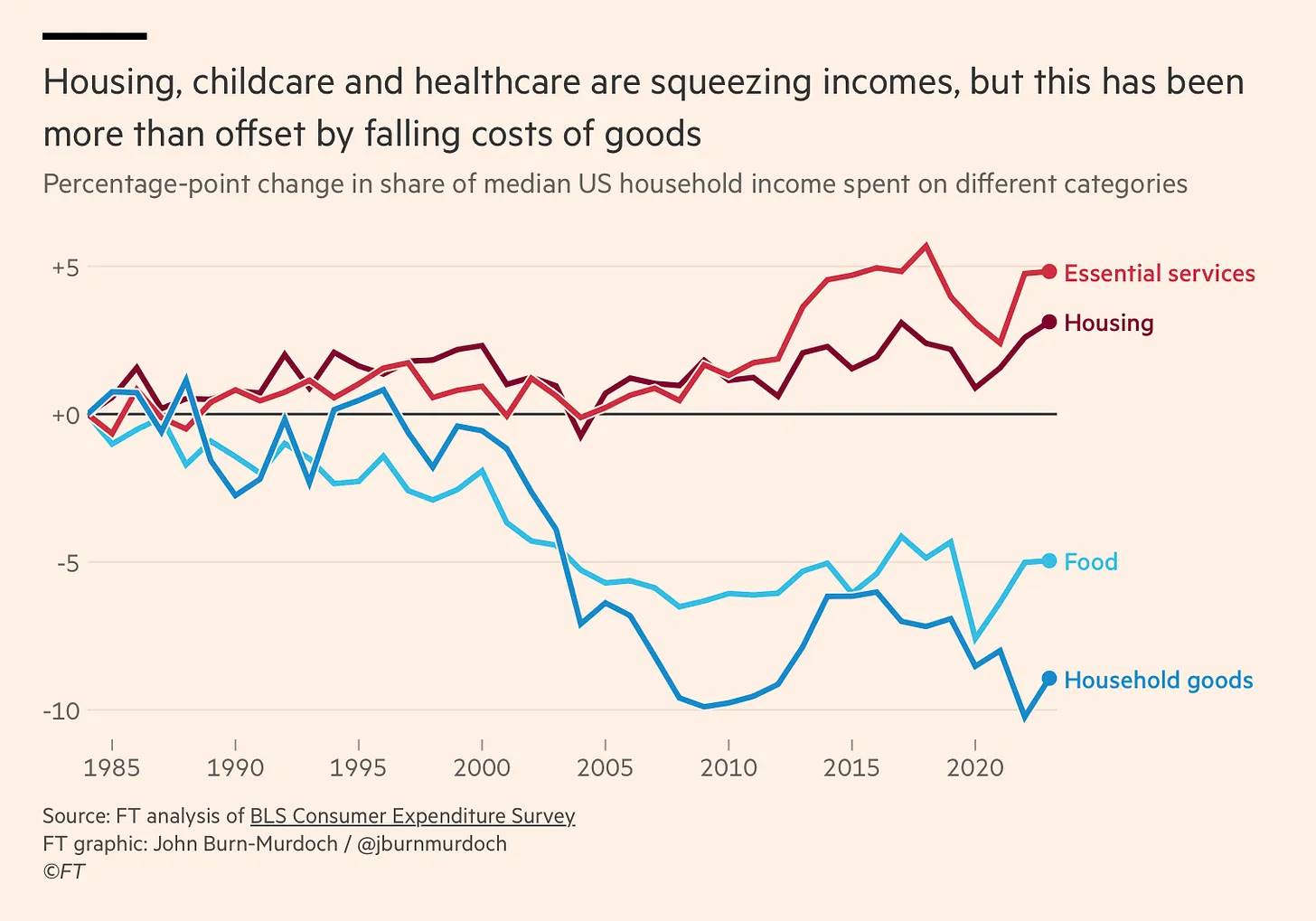

約翰·伯恩·默多克(John Burn Murdoch)指出,我們正在面對「鮑莫爾成本病」(Baumol’s Cost Disease)。

推動可貿易商品價格下降的同樣生產力成長,卻導致面對面服務的成本迅速膨脹。像醫療和教育等需要密集面對面勞動的行業,由於生產力成長緩慢(甚至完全沒有成長),不得不提高工資水平,以吸引那些本可能選擇生產力更高行業高薪工作的勞動力。結果是,即使人們消費的商品和服務種類完全不變,隨著國家生活水準的提高,他們會發現越來越多的支出被用於基本服務上。

繁榮反而可能讓生活變得更昂貴。

來源:金融時報(The Financial Times) 保羅·斯塔爾(Paul Starr)在《美國展望》(The American Prospect)中記錄了鮑莫爾成本病(Baumol’s Cost Disease)下文化可負擔性的崩塌,他指出,「公立小學和中學、公共圖書館、低學費的贈地學院,以及 20 世紀的大眾媒體——包括免費的無線廣播和電視」曾經是免費的,或者至少是受到大力補貼的。然而,現在對藝術和教育的支持正在被削減。

在現實中,這意味著中產階級生活的核心要素——住房、醫療、育兒、教育、養老——全都屬於鮑莫爾領域。這些領域的成本上漲速度快於工資成長速度。即便你「做得一切都對」,也可能依旧感到入不敷出。

在 20 世紀,我們透過社會化或大量補貼這些領域,某種程度上解決了鮑莫爾成本問題,比如公立學校、公共圖書館、低學費的州立大學和公立醫院。透過政策,我們讓這些昂貴且低生產率的領域變得更加便宜。然而,在現在這個最不應該的時候,我們卻在私有化(或者破壞、官僚化)這些領域。我們正在要求家庭承擔過去由社會化分擔的成本。中產階級感到壓力倍增,這難道還有什麼好奇怪的嗎?

當然,情況只會變得更複雜。人工智慧將使非鮑莫爾領域的生產力變得超高效。軟體開發、數據分析以及任何與電腦相關的工作都將變得豐富且廉價,這意味著可擴展領域與不可擴展領域之間的生產力差距將變成一個巨大的鴻溝。

第二個問題——今年政府因醫療問題而關門。一個四口之家的平均醫療保險費用為每年 27,000 美元。明年保險費用預計將上漲 10%-20%。許多人只差一顆壞牙就會破產。

第三個問題——我們正在以一種「等價交換」(quid-pro-quo)式的經濟模式快速前進。曾經作為民主燈塔的美國,如今卻與俄羅斯進行土地交易,要求遊客提供五年的社群媒體資訊,威脅包括聯準會在內的獨立機構的獨立性,並忽視反壟斷法以支持媒體控制。當你讀到這樣的新聞,看到這樣的標題時,心情自然會非常糟糕。

因此,對於許多人來說,尤其是那些試圖建立生活的年輕人來說,經濟基本面確實變得更加糟糕。但僅僅靠經濟壓力並不能完全解釋這種深刻的焦慮感。這時,認知層面的因素就顯現出來了。

第二部分:認知過載

這些問題其實並不新鮮,對吧?多年來,美國一直在向更艱難的均衡狀態滑去。人們早就經歷過高昂的住房成本、緊張的就業市場以及鮑莫爾成本病的影響。然而,如今的區別在於,這些壓力正落在一群已經在認知和社交上被壓得不堪重負的公眾身上。

在人類歷史上的大部分時間裡,識字率稀缺,而注意力卻充裕。除了工作之外,大多數時候人們處於我們現在稱之為「無聊」的狀態。而今天,情況正好相反——識字率正在下降,注意力成為了一種商品,而人們的認知負荷已經完全超載。珍·特溫吉(Jean Twenge)在《紐約時報》發表了一篇名為《吞噬孩子教育的螢幕》(The Screen That Ate Your Child’s Education)的文章,其中寫道:

在 10 月發表的一項《青少年期刊》(The Journal of Adolescence)研究中,我發現,在學生在校期間用於娛樂目的而使用電子裝置時間較多的國家,其數學、閱讀和科學的標準化考試成績下降幅度顯著高於那些使用時間較少的國家。

而布雷迪·布里克納-伍德(Brady Brickner-Wood)在《表演性閱讀的奇特聲名》(The Curious Notoriety of Performative Reading)中寫道:

美國人用於休閒閱讀的時間比二十年前減少了 40%,而 40% 的四年級學生缺乏基本的閱讀理解能力……與此同時,大學正在與像 OpenAI 這樣的公司合作,將聊天機器人引入學生課程,而人文學科系卻在不斷被削減。

如果你不信任任何資訊來源,你也不會信任經濟數據。我們進行了一場巨大的實驗——讓人們擁有對數百萬可能讓他們失控的事物的無限制存取權——答案是,不行,真的不行,這種做法就像把整個人群煮成了一顆蛋。

教育和深度閱讀的喪失帶來了各種連鎖反應:基本技能薄弱、媒體素養下降,更重要的是,信任的崩塌。大衛·鲍德(David Bauder)關於青少年新聞消費的研究表明,「大約一半的受訪青少年認為,記者會對廣告商給予特殊待遇,並捏造諸如引語之類的細節。」

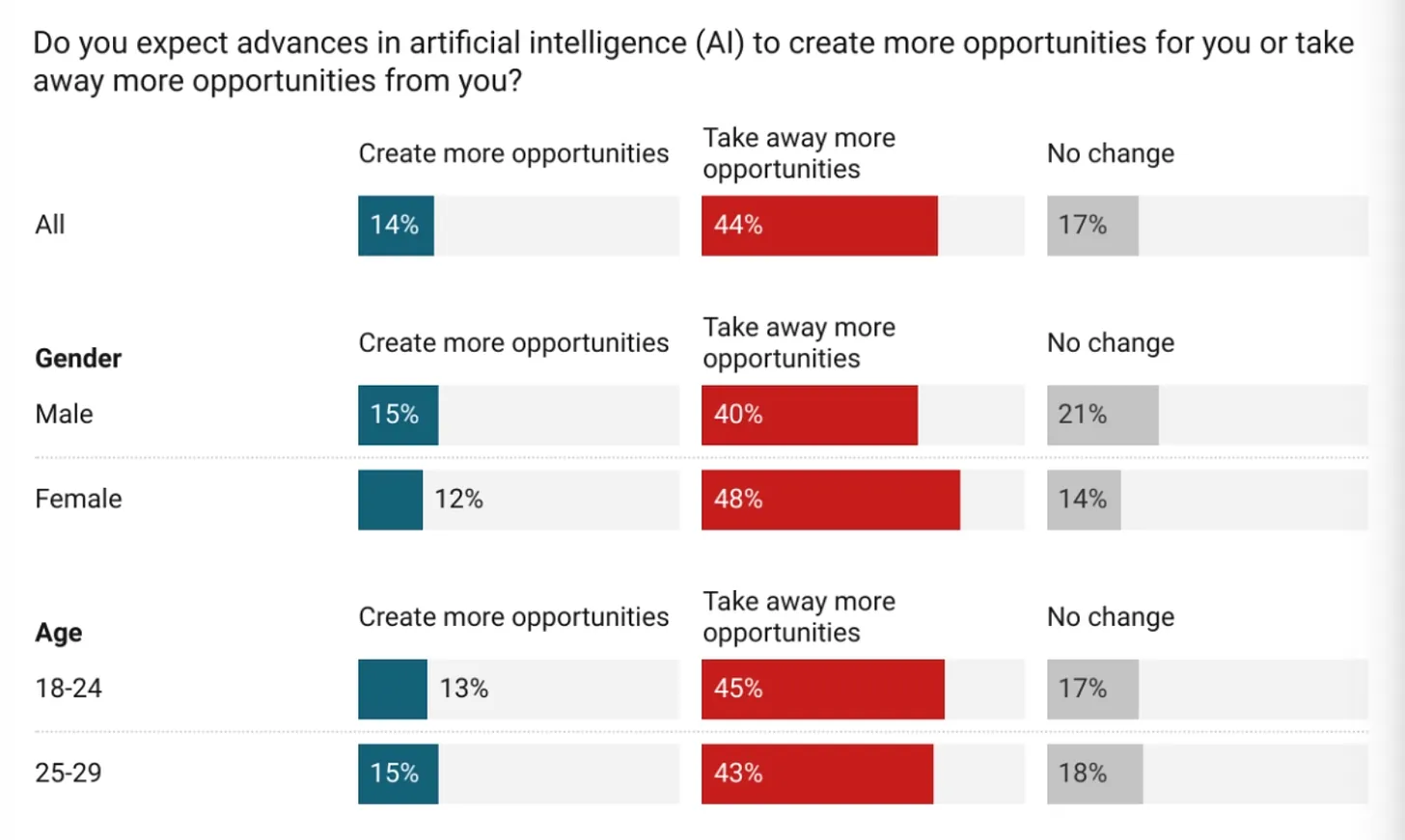

人工智慧只會讓這一切更加複雜。格雷格·伊普(Greg Ip)在《華爾街日報》中發表的文章《有史以來最令人沮喪的科技革命:AI 讓我們既富有又不快樂》(The Most Joyless Tech Revolution Ever: AI Is Making Us Rich and Unhappy)對此總結得非常到位。幾乎三分之二的人對人工智慧感到不安,只有 40% 的人信任人工智慧行業會做正確的事情。我們擁有了所有這些技術,但我們既不信任彼此,也感到非常糟糕。

來源:格雷格·伊普(Greg Ip),《華爾街日報》(WSJ)

所以,當我們談到負面情緒時,確實有一種「電腦化」的特質貫穿其中。

我們共同被「胡說八道的不對稱原則」(Bullshit Asymmetry Principle)所困擾:我們發現,揭穿謊言的難度確實是製造謊言的 10 倍。這導致了諸如「憤怒誘餌」(ragebait)這樣的行銷和產品策略——這也是一個籌集大量風險投資資金的好方法?

虛假資訊已成為積累財富的一種有效手段:如果你對很多人撒謊並讓他們對你感到憤怒,Twitter 就會付給你一大筆錢。國外的人們也在利用這台「印鈔機」——這在邏輯上是說得通的!——並以一種可能應該被視為非法的方式污染著美國政治?

許多人也在各個環節「撈油水」,透過作弊來佔據優勢,正如克魯曼(Krugman)所提到的「騙局」問題。每個成年人都能感覺到自己的注意力在流失,思維變得扁平化,他們的世界充斥著噪音,沒有中立性,而且沒有任何機構真正存在來保護他們。兄弟,你的大腦正在被出售——隨著你的注意力流失,你的認知能力、深度感和確定感也隨之消失。

信心、樂觀和長遠思考都需要「心理空間」。如果資訊環境變得混亂,情緒環境也會隨之混亂。而如果注意力是民主的基礎設施,那麼這套基礎設施已經破損不堪了。

我們正在目睹將人類學習外包給螢幕的後果。現在,我們可能會看到,將人性本身外包給人工智慧會帶來什麼後果。當你無法信任任何資訊來源時,你也無法信任經濟數據。當注意力被分割、思維被扁平化時,人們會變得更容易受到下一階段的影響:被榨取。

第三部分:榨取型經濟

在認知世界逐漸崩塌的同時,物理世界的維護也並不盡如人意。物理領域中那些正在衰敗的事物(如橋梁、學校、勞動力市場)與數位領域中被過度最佳化的事物(如大語言模型、演算法以及廣告領域的各種操作)之間的巨大摩擦,正變得越來越明顯。

在這份通訊中,我對人工智慧(AI)持相當嚴厲的態度——需要明確的是,我認為 AI 是一種工具,它確實可以為科學帶來重大突破——但 AI 本身正在製造一個徹底的下行螺旋。在一部紀錄片中,德米斯·哈薩比斯(Demis Hassabis)對 AI 的討論非常重要,而正如萊納斯·托瓦茲(Linus Torvald)在最近的一次採訪中所說:

我非常相信 AI 的潛力,但我並不看好圍繞 AI 的那些東西。我覺得市場和行銷都病了。這將迎來一場崩盤。

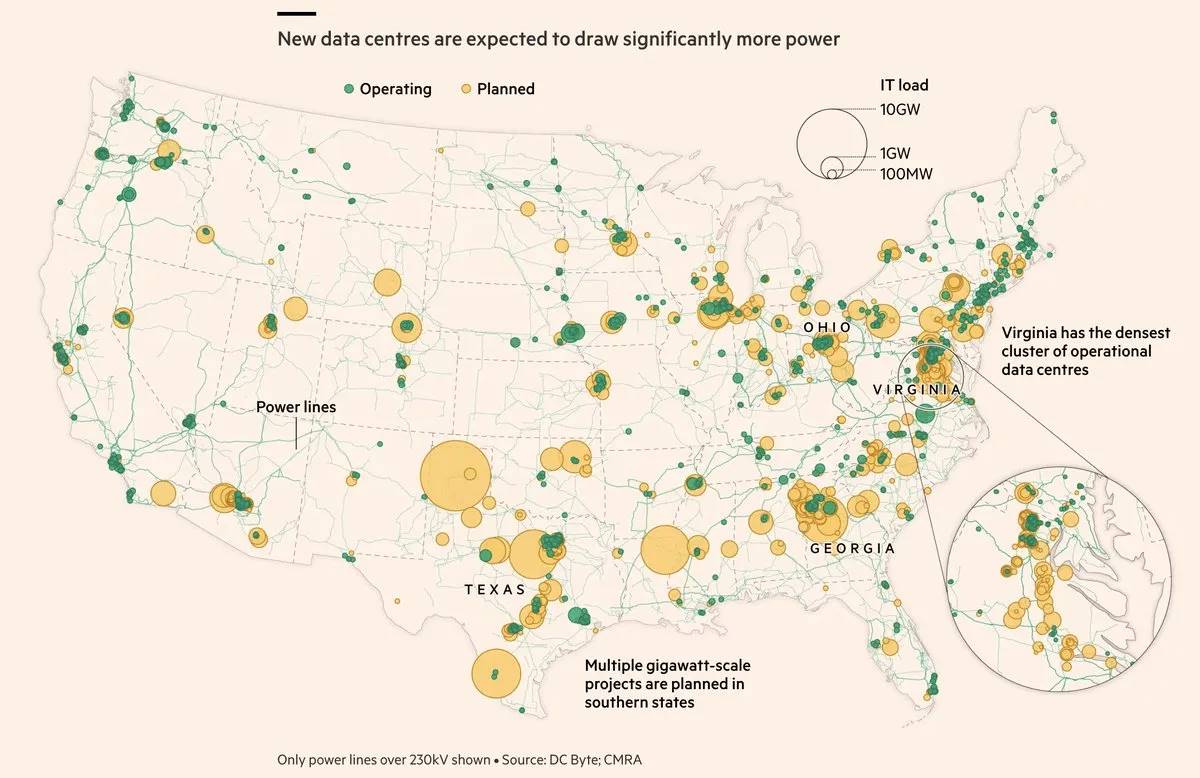

如今,人們透過數據中心的擴建成為億萬富翁,這推高了電力成本,並帶來了停電風險。這些數據中心佔據了巨大的物理空間,但其影響對普通人來說幾乎是隱形的,唯一能感知到的就是不斷上漲的電費帳單。

AI 之爭是能源之爭,而非計算能力之爭。正如《金融時報》(The Financial Times)所寫:

在全球超級大國的競爭中,AI 可能會因陳舊的電網基礎設施和未能提供足夠的電力容量而被拖慢數十年。

來源:金融時報(Financial Times)

《金融時報》還報導,OpenAI 的合作夥伴已經背負了 1000 億美元的債務,用於建設 AI 的計算能力。這令人感到擔憂,因為債務是問題變得危險的地方。網路泡沫(dot-com bubble)主要是股權崩盤,這意味著沒有複雜的債務關係網路。但一旦涉及債務問題,事情就會迅速變得非常棘手。

美國還決定將 Nvidia(輝達)的一些頂級晶片出售給中國,換取大豆和 25% 的回扣。正如美國司法部所言:

控制這些晶片的國家將掌控 AI 技術;掌控 AI 技術的國家將掌控未來。

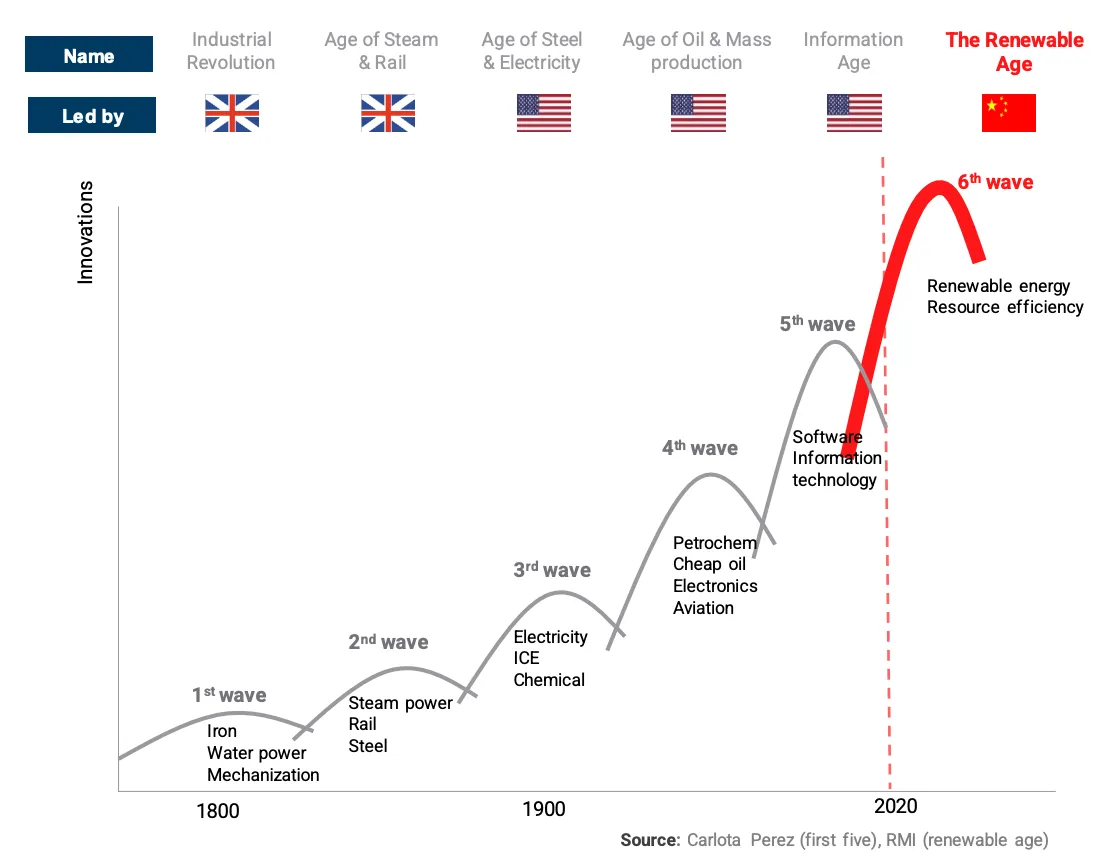

所以,你知道,這沒問題。《金融時報》報導稱,美國正在輸掉 AI 競賽,「許多美國公司,包括 Airbnb,都成為了『快速且廉價』的 Qwen 的忠實粉絲。」他們還提出了一個問題:「西方能追趕上中國嗎?」

下方的圖表非常重要——當我們談論未來時,我們常常將美國視為全球超級大國的頭號選手,但中國正在投資 AI 成功所需的關鍵因素——能源。而美國卻選擇了相反的方向。

來源:Phenomenal World

巴克萊銀行(Barclays)估計,到 2025 年,美國 GDP 成長的一半以上將來自與 AI 相關的投資。人們已經意識到,我們正在將經濟押注在一個並不真正承諾太多的事物上,比如「嘿

幾乎所有年輕人都非常擔心 AI 會奪走他們的工作。麻省理工學院(MIT)的「冰山指數」(Iceberg Index)估算,大約 12% 的美國工資來自於 AI 今天就能更便宜完成的工作,但目前只有 2% 的工作實際被自動化了。這種能力已經存在,只是尚未完全啟動。

如何信任一個似乎並不在意你未來會發生什麼的系統?

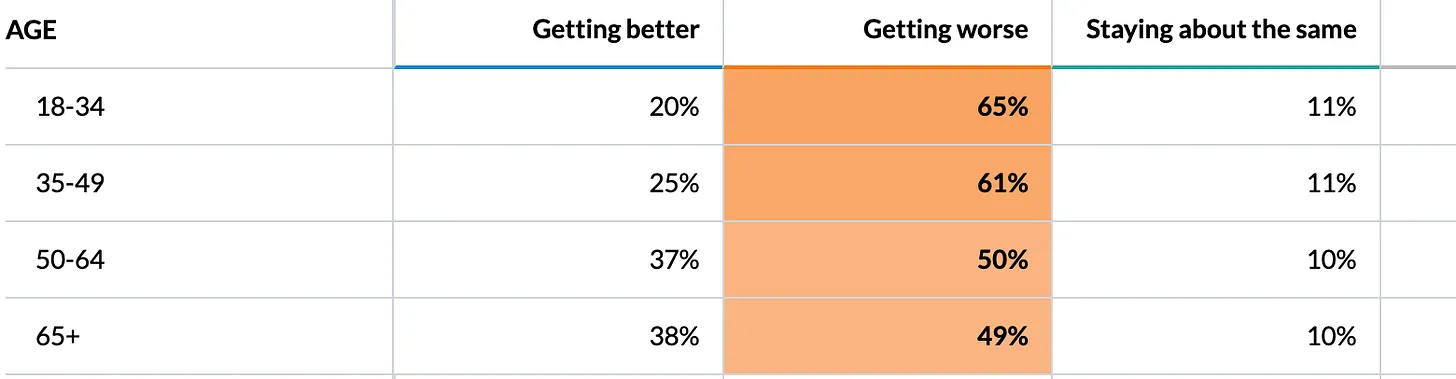

來源:哈佛青年民意調查(Harvard Youth Opinion Poll) 這或許可以部分解釋,為什麼近 40% 的 50 歲以上美國人認為經濟「正在變好」,而大多數 18 至 49 歲的美國人卻認為經濟「正在變差」。這是兩個截然不同的經濟世界。年長者在很大程度上免受 AI 和住房衝擊的影響,而年輕人則正面臨這些威脅的直接衝擊。

來源:Civiqs

亞當·米爾薩普(Adam Millsap)撰寫了一篇有趣的文章,探討了「完全嬰兒潮一代的奢侈共產主義」(Total Boomer Luxury Communism)。這一概念大致指的是,年長一代正在「囤積機會和資源,而年輕人卻在為買房和支持最富有的嬰兒潮一代所期待的慷慨社會保障和醫療保險福利而掙扎」。這種代際間的緊張關係只會隨著醫療輔助長壽技術的發展和資源短缺而加劇。

那麼,人們該怎麼辦?AI 在搶走工作,政策越來越圍繞老年人口設計,一切看起來都充滿不確定性。未來該如何前行?

賭博?

Kalshi 的聯合執行長塔里克·曼蘇爾(Tarek Mansour)最近表示:「我們的長期願景是將一切金融化,並將任何意見分歧都變成可交易的資產。」

將一切金融化??? 每一個分歧、每一個不確定性、每一個未來的結果——所有這些都變成了下注的賭注??這簡直是馬克思「商品拜物教」(commodity fetishism)邏輯的極端延伸。當每一次互動都變成一場交易,每一種觀點都變成一項可交易的資產時,想要形成團結就變得異常困難。

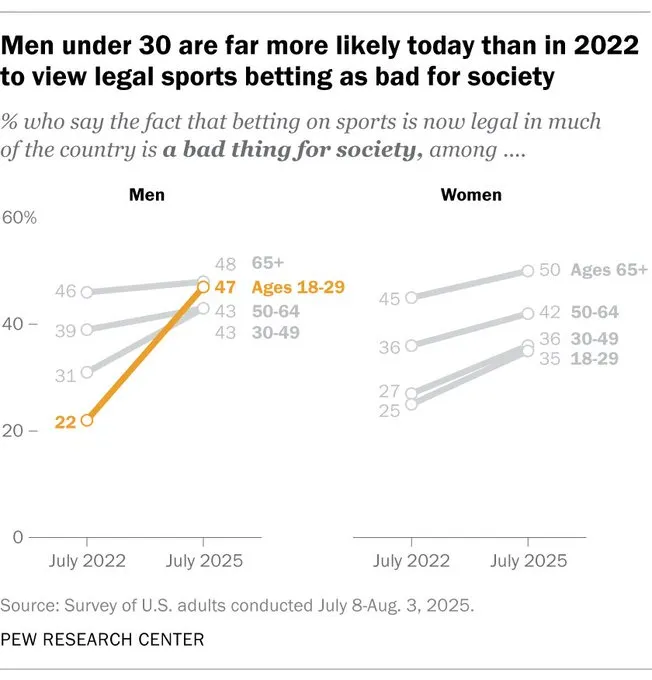

賭博已經成為少數幾種能夠立即提供回報,甚至改變人生的活動之一。住在賭場附近會增加成為問題賭徒的可能性。而當你生活在手機中,賭場直接來到你面前時,我想你可以想像會發生什麼。但事實是,沒有人真正想要這樣的生活。正如下圖所示,這就是「賭場經濟」真正令人沮喪的地方——沒有人想要它。

注意力被貨幣化,參與度被最佳化,風險被金融化,一切看起來都像是一場騙局。 正如惠特尼·庫里·溫比什(Whitney Curry Wimbish)在《美國展望》(The American Prospect)中所寫,以及艾蜜莉·斯圖爾特(Emily Stewart)在《商業內幕》(Business Insider)中提到的,層層中間商在榨取價值,而幾乎沒有真正的監管或保護措施。一些人可能會說:「好吧,顯然市場已經表達了它的偏好,而這種偏好就是人們願意轉動輪盤賭的輪盤。」但我不知道該怎麼回應。

當勞動力市場趨緊,上升通道停滯,財富集中於頂層且越來越難以觸及時,賭博似乎成為了一種理性的回應。在這種結構下,人們失去了目標感和意義感(維克多·弗蘭克爾,救救我們吧),而這正是問題開始滋生的時候。

認知帶寬的減少 + 無處不在的榨取系統 = 理性的經濟偏執。 人們覺得自己正在被欺騙,因為他們確實經常被欺騙。當傳統路徑變得不可預測時,人們轉向「敘事階梯」——比如線上社群、美學類別等。這些成為理解不確定性的方式。「14 萬美元貧困線」的爭論正是在這種背景下引發的。人們的反應關乎認同感和經驗,以及他們的世界觀是否能被他人理解。這些反應並不全是理性的,但它們的確存在。

當價值觀分化,共同的基礎削弱時,集體解決方案就變得結構性地不可能。即使存在廣泛共識——沒有人真正想要「賭場經濟」——我們仍然無法協調一致去阻止它,因為我們無法就「阻止它」應該是什麼樣子,或誰應該有權力去實現它達成一致。

過去 70 年裡,美國建立在一個簡單的契約之上:提供成長,人們就會容忍其他一切。但今年我在路上走過 40 週,從不同年齡、地域和收入層的人們身上聽到的最一致的反饋是,生活的基本軌跡已經不再有意義。 這雖然是一些零散的軼事,但卻是人們停下來與我交談時最常提到的內容——他們的擔憂。他們不僅擔心自己的財務狀況,也為整個未來感到憂慮。

第四部分:信任

我們正處於這樣一種複雜危機之中:經濟壓力減少了認知帶寬,帶寬的減少助長了榨取行為,而榨取行為加劇了經濟壓力。壓力與過載共同侵蝕了信任,信任的喪失阻礙了協作,而協作的失敗使問題得不到解決,未解決的問題又進一步加深了危機。

這並不是一個可以透過單一政策槓桿解決的問題。當陷阱存在於住房、人工智慧監管和媒體素養等多重領域的交匯點時,你無法僅僅透過「修復住房」或「監管 AI」或「提升媒體素養」來解決它。經濟惡化和認知崩塌是相互強化的,它們已經摧毀了解決這些問題所需的制度能力和社會信任。

這聽起來很糟糕!但打破這一循環並不需要同時解決所有問題。我們需要找出最可操作的環節,並認識到改善某一部分會削弱陷阱在其他方面的影響。

直接減少經濟壓力 ——讓鮑莫爾領域(Baumol sectors,如教育、醫療等)再次變得可負擔(我知道,這太簡單了,對吧)。如果人們在經濟上有更多喘息空間,他們的認知帶寬就會增加。這一點我們都知道。更多的帶寬意味著更不容易受到榨取和欺詐的侵害。更少的脆弱性意味著更好的決策能力,而更好的決策能力則意味著更少的經濟壓力。

直接監管榨取行為 ——禁止或嚴格限制那些依賴混淆和認知過載盈利的商業模式。Kalshi 想要將一切金融化?我們可以說「不」!可以禁止對選舉的預測市場。這一切都關乎激勵機制。我們能夠監管實體賭場,也完全可以監管數位賭場。

讓 AI 的好處清晰可見 ——目前,人們對 AI 的體驗是「你的電費上漲了,最終它還會搶走你的工作」。如果 AI 要推動成長,那麼這種成長需要以切實的好處體現到普通人的生活中——例如透過診斷工具降低醫療成本、更便宜的商品以及更多的時間。

這一切都不容易,甚至難以想像。但並非沒有希望。你不需要同時解決所有問題。這需要經濟可負擔性(聽說「可負擔性之旅」剛剛開始)、國家治理能力、一些摩擦,以及在充滿技術的世界中對「人性」的理解。還有一項看似簡單但實際上艱鉅的任務——剷除裙帶資本主義,並建立某種共同的現實感。 在我橫跨全國的航班途中,網路中斷了,就在那個對著空氣咳嗽的人幾小時後。我正瘋狂地打字,做著各種「非常重要的工作」,比如寫這篇通訊。我們所有人都在黑暗中打字、發郵件、在 Slack 上忙碌。當網路斷開後,我們開始打開飛機的窗戶。窗外是我見過的最美的日落之一。這其中也有些值得思考的東西。

最後,我非常喜歡最近對 Kahlil Joseph 的一段採訪中的這句話:

「有一個著名的故事講的是,吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)在為電晶體收音機調整他的音樂,因為那是士兵們聽音樂的設備,所以他為 FM 收音機調整了他的作品。他並沒有想著有人會用價值上千美元的音響系統來聽他的音樂。這件事一直讓我印象深刻——去迎合人們所在的地方。」

謝謝。

註釋:

- 密西根大學消費者調查(UMich Survey of Consumers) 於 2024 年年中由隨機撥號調查改為網路調查。

- Netflix 和派拉蒙(Paramount)正在爭奪華納兄弟(Warner Brothers)。根據《華爾街日報》(WSJ)的報導,「大衛·埃里森(David Ellison)向川普政府官員保證,如果他收購華納,他將對 CNN 進行全面改革,而 CNN 恰好是川普總統經常批評的目標之一。」

- 關於網路影響的反思開始引發強烈反響。Róisín Lanigan 撰寫了一篇題為《下一個身分象徵是離線的童年》(The Next Status Symbol is an Offline Childhood)的文章,這個標題本身就非常直白。越來越多類似的文章出現,比如 P.E. Moskowitz 的《網路正在摧毀我們的記憶和歷史》(The Internet is Destroying Our Memory and History),探討網路帶來的得與失。

- 金融市場顯現裂痕。Applied Digital 在出售債券時遇到困難,不得不提供 10% 的高收益以吸引買家。他們為 CoreWeave 提供數據中心服務,而 CoreWeave 則為 Nvidia 和 OpenAI 提供數據中心服務。

- Kalshi 遭遇全國範圍內的集體訴訟,原告指控其營運的是一個「非法的體育博彩平台」。訴訟稱,Kalshi「欺騙」客戶,讓他們以為自己是在與其他消費者對賭,而實際上他們是在與莊家(即 Kalshi)對賭。此外,內華達州法院裁定 Kalshi 不受州博彩法規豁免,這使其商業模式面臨重大挑戰。一份彭博社的分析顯示,Kalshi 的手續費高得驚人,以至於大多數情況下,用戶直接使用 FanDuel 可能會更划算。