简介和目的

大家好,我叫 Nathan Gunawan,是 Pallav Technologies 的联合创始人兼首席执行官。

通常我的个人业务介绍就到此为止了。也许会稍微详细地介绍一下我的教育或工作经历。但只会再多花 20-30 秒。

最近,我注意到年纪大一些、资历更高的人会放慢速度:对个人背景更加好奇:我的家庭、我在哪里长大、我的爱好、我的个人“最终目标”。这让我想到:大多数人很少问我这些问题,但也许这些问题才是真正重要的。

从投资者或长期业务合作伙伴的角度来看,这有点奇怪,不是吗?你信任重要的资本来源——金融、社会、专业——却不知道对方到底是谁。但证据表明,深入了解个人才是最重要的。

最了解这一点的人。例如,他们知道大多数初创公司都会转向并过渡到与最初不同的领域,而创始人的韧性和好奇心使他们能够继续前进,走向更好的境界。

这就是为什么 Hummingbird 寻找的是特殊的创始人(“独特的童年创伤”)。这就是为什么像 20VC 的 Harry Stebbings 这样的人不断强调早期投资的“谁”的本质。

作为一名创始人,这让我开始思考。我可能没有太多时间与大家分享我的深刻个人故事。投资者在实时尽职调查期间要求坦诚相告也并不总是一件舒服的事。那么,与其私下谈论,我为什么不直接公开分享我的故事呢?除了表面的事实,我还可以更详细地写下表面之下的事情:我生活中的点点滴滴,无论是好是坏。

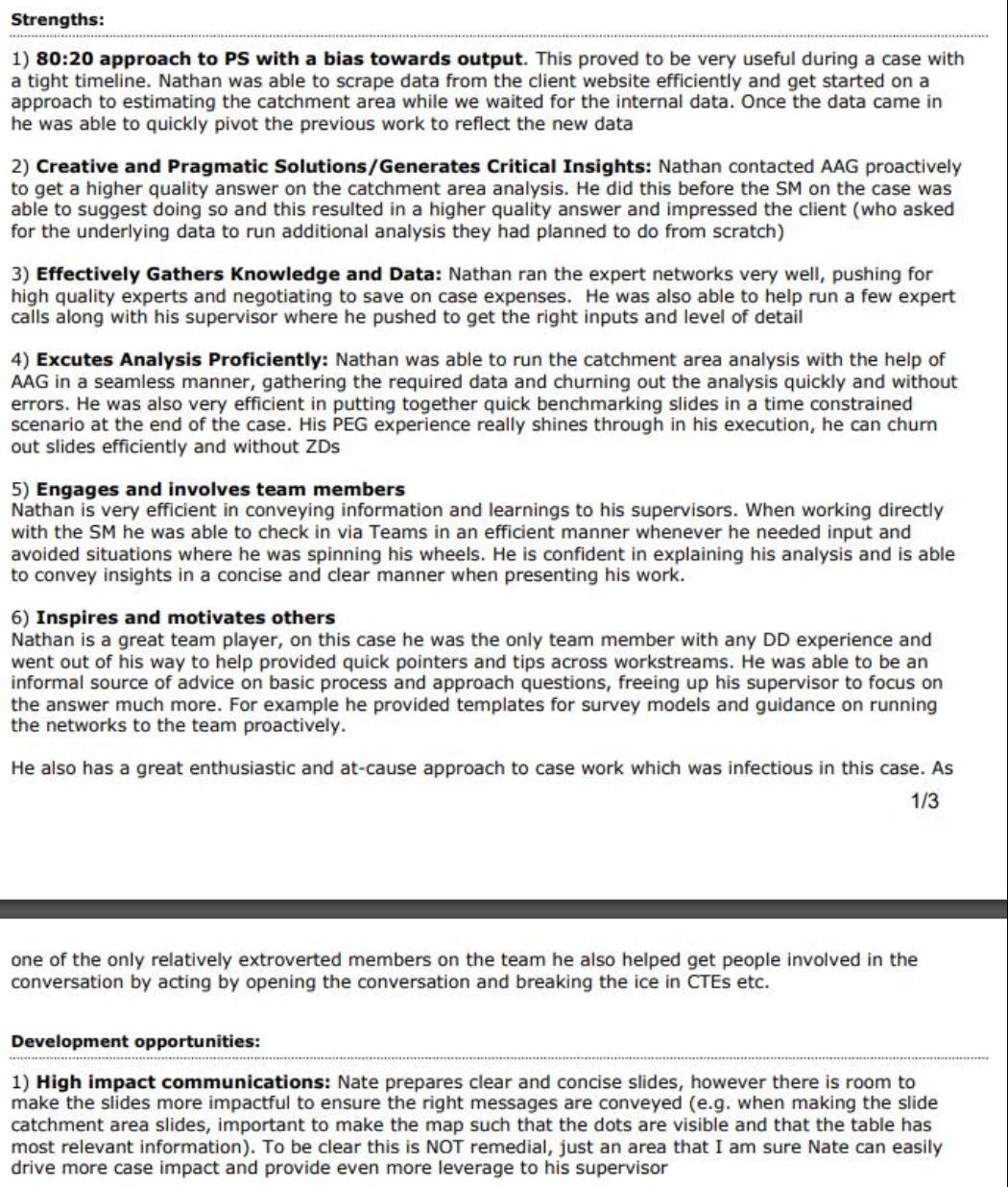

最好的投资者和商业伙伴会检查他们能接触到的一切。有人告诉我,我的 Substack 文章(例如关于金融科技的文章)有助于让投资者对我的金融服务知识充满信心。

最好的情况是,这个故事可能会吸引那些与我迄今为止一生所建立的价值观产生共鸣的人。而且没有最坏的情况——这只是我生活中的事实!所以让我们深入挖掘吧。

幼儿期和移居新加坡

我于 1997 年 9 月 4 日出生在雅加达。在我的记忆中,这是一个普通的童年,幸好没有太多的痛苦或烦恼。我妈妈玛丽亚是全职妈妈,我爸爸查尔斯是一名金融专业人士,在印度尼西亚一家当地银行担任投资银行家。

我童年时期有两个重要的催化剂动摇了当时的“平凡生活”。

第一个催化剂是我姐姐妮可的出生,2003 年,当时我 6 岁。不幸的是,妮可出生时患有一种罕见的疾病,称为慢性呕吐综合征,这对她的日常生活不利。当时,这种疾病尚未得到很好的理解,因此很难治疗。这意味着她会经常“发作”,在此期间她会不断呕吐,有时一天会呕吐 20-30 次以上。发作期间,她必须去医院接上静脉滴注。许多事情都会引发发作,但其中一个潜在原因是空气污染(我们都知道雅加达的空气污染就是这种情况)。

第二个催化剂是我父亲事业的加速发展。我八岁时,他被聘为董事总经理,负责领导高盛的印度尼西亚战略。从 2005 年起,他正式受雇于新加坡,工作地点也更多地在新加坡(尽管他的大部分发起工作仍在印度尼西亚)。

这两个催化剂相遇,2006 年,我 9 岁,家人决定趁着爸爸获得就业准证的机会移居新加坡。那里的医疗条件和氛围对我妹妹来说会更好。从一开始,事情似乎会变得更好。

我很快就适应了新加坡的生活。我爸爸把我送到新加坡美国学校学习(我妈妈最初很懊恼,她想让我去新加坡当地的学校)。我爸爸的理由很明确:美国人更全面、更外向,单靠智力并不能取得成功。那时我还是个害羞、内向的孩子。因此,在美国学校环境中成长会面临更大的挑战。虽然在开学的头几个星期我的手臂骨折了,但我还是很好地适应了美国的环境。我读了很多书(养成了终生的习惯),参加了更多的体育运动,变得更加善于交际和富有想象力。

与此同时,我姐姐的病情也慢慢好转了。我们一家人发现治疗方法开始见效,她的病情开始逐渐减轻:虽然缓慢,但确实在逐渐好转。

与此同时,我父亲的事业不断发展,最终于 2008 年担任瑞士信贷印度尼西亚分行的地区主管。我 11 岁时,我父亲回到印度尼西亚,而我的家人决定让我妈妈、姐姐和我留在新加坡。这个决定将成为我人生下一阶段的催化剂。

父母离婚与抑郁

由于我爸爸的工作和家人决定留在新加坡,我爸爸最终不得不接受我现在才真正理解的作息时间。他平日会留在印度尼西亚,周五则飞回新加坡,与家人共度周末。

“想象一下,睡眠不足,你只想睡觉,每周都要强迫自己坐出租车去新加坡机场,单程要花 2-3 个小时。即使我想和家人在一起,也很难。” ——我完全可以想象我爸爸有多累,尤其是工作要求他承担的责任越来越大。

与此同时,我妈妈也竭尽全力抚养我们。她不仅尽心尽力照顾我妹妹的病情,还尽其所能地照顾我们(直到现在我才明白这一点)。她开车带我们到新加坡各地参加数学和中文课后补习班。她每周两次开车去义顺送我去上高尔夫课。不仅如此,她还从事房地产经纪人的工作,让那些想在新加坡购买房产的印尼家庭认识她,当时新加坡是一个流动性强、利润丰厚的市场。

尽管两个人都很坚强,我妈妈和爸爸的关系还是慢慢开始破裂。也许是因为不合拍。也许是因为距离。但作为一个孩子,虽然还小,我却能观察到他们的关系正在慢慢地逐渐消亡。一周又一周。

家里吵架越来越频繁。随着时间流逝,每次吵架都变得越来越激烈。不仅我爸妈之间开始吵架,而且愤怒逐渐影响到整个家庭。我记得上中学的时候,我问过教会的导师: “我爸妈会离婚吗?”事情似乎随时都有可能崩盘。我能感觉到,我爸妈都非常不开心。

由于家庭生活不和谐,我退缩到自己的世界中。那是在我 11-14 岁的时候。说实话,无法与他人分享这些经历是很难的(尤其是在那个年龄)。我沉迷于电子游戏,信心低落。除此之外,我还患有严重的囊肿性痤疮,这看起来是一件微不足道的事情,但实际上却加剧了我的病情,让我的信心不断下降,尤其是在中学时期,那时孩子们最顽劣,而我最自卑。

至少我当时并不知道自己在哪方面天赋异禀。我的学业成绩可能高于平均水平,但我并不是第一名。我在体育、音乐等几乎所有方面都不是特别优秀。这也打击了我的自信心。

我记得在我 11 到 14 岁之间的时候,我曾陷入严重的抑郁症。

这一切最终导致我父母在我 18 岁时离婚。说实话,当时的情况非常混乱。双方关系不好,离婚的后果很难处理。然而,如果说这件事有什么好处的话:那就是它锻炼了我长期忍受痛苦的能力,迫使我独立并找到自己的道路。

我很幸运,从这件事中我与我妈妈和爸爸的关系都得到了改善。我做了很多努力(包括我决定回到印度尼西亚解决这个问题,稍后我会谈到),也谦虚了自己,才走到今天这一步,可以说我不再怨恨。作为一家金融服务公司的创始人,我很享受现在能够与我爸爸建立的联系和指导(边喝葡萄酒边谈)。我也享受着与妈妈更好的关系和无比的感激,她为养育我和妹妹牺牲了自己,付出了很多。

高中:我的“激情”与长跑的诞生

我痴迷于努力工作。“当天才不努力时,努力工作会战胜天才”。“冠军是在休赛期诞生的”。这些都是我常说的格言。

但值得注意的是,成为一名运动员并不是我人生这一阶段最难忘的部分。我发现自己被创造行为和创造超越自我的影响所吸引。

建立 Eagles Distance 项目让我意识到,我可以参与创建一些对他人生活产生重大影响的项目。我可以利用我获得的知识和能力对他人产生积极影响。从很多方面来说,这是我后来培养的创业精神的火花。

我在高中的表现非常出色。学术和课外活动的优秀为我打开了一扇大门,我选择去西北大学攻读数学本科学位。

西北大学:探索与展望

大学生活是我高中所学知识的自然延伸,特别是在创造力、创业精神、应对未知事物、获得洞察力、领导力和勇气等方面。

凯洛格与基石教育

决定移居印度尼西亚并在印度尼西亚旅行(COVID、贝恩、教育部)

其次,作为一个在“为美国而教”和 Cornerstone 工作期间将自己一生很大一部分时间奉献给为他人提供教育机会的人,扩大教育机会对我来说是最重要的事情,也是我想要奉献一生去建设的事情。

相反,回报会很多:我无疑会接触到一个不同的环境,这个环境会推动我成长,与我的核心个人使命保持一致,而且我会与之前在印度尼西亚最大的科技公司担任领导层的才华横溢的印尼人一起磨练我的产品开发技能。

我深深内化并建立了自己的个人风险回报矩阵。引用摩根士丹利传奇衍生品交易员和扑克专家亚伦·布朗在其非凡著作《华尔街的扑克脸》中谈到在投资银行招聘交易员时所说的话:

“我所倾听的是,有人真正想要某种只有通过冒险才能获得的东西,无论风险是大是小。

她是否巧妙地管理风险并不重要;重要的是她知道风险的存在,尊重风险,但还是接受了它。

大多数人一生都在漫无目的地徘徊,漫不经心地承担着路上遇到的一切风险而得不到任何补偿,却从未有意识地承担额外的风险来获取金钱和身边的其他好东西。

其他人则会本能地避免一切风险,或不加谨慎地抓住每一点闲钱。

我无意贬低这些策略;我相信这些策略对于追求它们的人来说是有意义的。只是我自己不理解它们。

我确实知道这些人中没有一个人会成为成功的交易员。”

在教育部,我参与了超过 100 人的产品组织中的两个主要团队:产品战略团队和教育者平台团队。实际上,我负责在整个组织内建立产品的集体最佳实践,帮助制定教育重点领域(恰好是 K-12 教育者垂直领域)的核心产品战略,并在以内容共享和策划为中心的垂直领域领导我自己的产品(想象一个小众 YouTube,但内容专门用于教育者分享如何教学),在一个已有 300 多万注册教师的平台上。

技能组合构建是方程式的一部分。与贝恩类似,我在 GovTech 磨练了我的核心产品技能。从战术发现研究和通过机会树确定优先级,运行 Google Ventures 的灵感设计冲刺、UX 映射、实验设计和多变量测试、机器学习设计、GTM/发布准备,当然还有编写大量 PRD、说服大量工程师和设计师执行给定的计划,并将进展传达给领导层——我很快就学会了如何成为一名熟练的产品经理。网上有很多可用的资源,从书籍到 Reforge/Maven,这很有帮助。我学到的东西证实了我在贝恩不会开发很多重要的技能组合构建,因此证实了我做出了正确的决定。

深入印尼是我经历的另一个核心部分。为了克服我缺乏的印尼语能力,我每周上 4-5 次语言课,每次 2 小时。我记得我的老师取笑我,说我是她教的第一个印尼人。我强迫自己学习商业内容,从头到尾听 Gita Wirjawan 的《Endgame》,确保翻译和理解他们对话的每一部分。这些内容还产生了额外的副作用,让我对印尼创业生态系统产生了浓厚的兴趣。慢慢地,我的印尼语水平越来越好。至少我可以让自己理解一点。

最难忘的经历是参加与部内领导的会议,并召开战略规划会议以最终确定我们的路线图。我与领导们打破僵局,为我的蹩脚印尼语道歉(“Ibu/Bapak,mohon maaf Bahasa Indonesia saya tidak lancar”)。我开玩笑地告诉他们我每周上 5 节课,他们都很高兴,开玩笑地回击说我现在必须免费教他们英语。我特别清楚地记得这些课程,因为我最初的一个大恐惧已经消除了。

我意识到,这个问题是我需要参与解决的最重要的问题。我即将完成在教育部为期一年的计划任务,我越来越清晰地认识到,我下半辈子要解决什么问题。

并且,偶然地,我意识到,正如上帝经常做的那样,一旦你专心做某事:把机会摆在我面前。