在政治的喧囂中,一項法案往往是國家意志與意識形態的終極戰場。當前,特朗普政府力推的“一個大而美法案”(One Big Beautiful Bill, OBBBA),正是這樣一場高風險賭局的核心。這項旨在將2017年《減稅與就業法案》(TCJA)永久化的立法,不僅在華盛頓引發了劇烈的黨派攻防,更因其深遠的經濟影響,攪動了從科技精英到華爾街的每一根神經。

然而,如果我們僅僅將其視為一場傳統的減稅辯論,便會錯失其背後更宏大、也更令人不安的圖景。一個深刻的悖論正在浮現:當美國可能正走向一條由官方和市場共同警示的、不可持續的財政懸崖之路時,同一屆政府卻在以前所未有的力度,推行一場激進的、擁抱比特幣等去中心化資產的革命。這究竟是政策上的精神分裂,還是一種精心設計的、旨在對沖國家風險的驚天豪賭?

要解開這個謎題,我們必須深入兩條看似平行卻已然交匯的政策主線:一條是可能動搖美元信用的擴張性財政,另一條則是試圖將美國打造為“世界加密貨幣之都”的宏大願景。

歷史的迴響:2017年減稅的“雙面遺產”

OBBBA法案的本質,是為2017年的TCJA減稅政策“續命”。因此,評估TCJA的功過,是理解當前爭論的起點。然而,關於這份“遺產”,華盛頓內部存在著兩套截然相反的敘事。

在支持者,尤其是共和黨議員和保守派智庫看來,TCJA是一劑強心針。他們的數據顯示,減稅後的幾年裡,美國GDP增長、企業投資以及聯邦稅收總額均超出了預期。他們堅信,將企業稅率從35%大幅削減至21%,極大地提升了美國的全球競爭力,阻止了企業外流,並最終讓所有收入階層的工資都得到了增長。這套敘事的核心是“增長”——減稅帶來了繁榮,永久化則能延續繁榮。

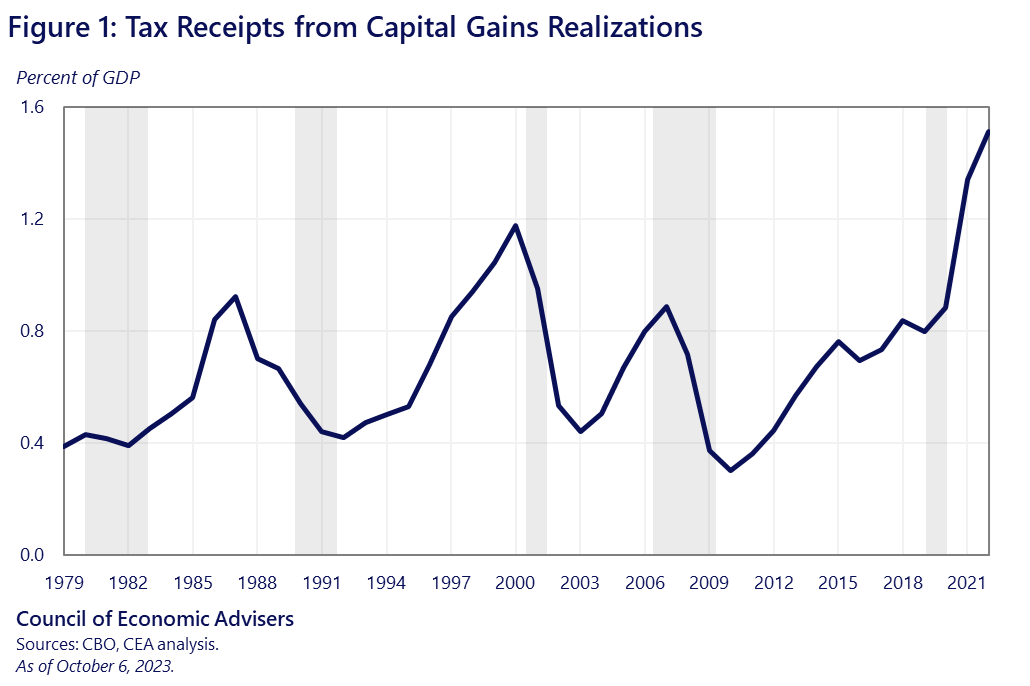

但在另一本由國會研究服務部(CRS)、布魯金斯學會等中立及左傾機構書寫的賬本上,結論卻黯然失色。他們認為,TCJA對商業投資的刺激微乎其微,短暫的增長更多源於油價波動和政府開支等其他因素。更關鍵的是,他們指出,“減稅能自我融資”的說法被證明是一個謊言。數據顯示,與減稅前的預測相比,2018至2019年間聯邦收入實際減少了數千億美元,企業所得稅收入更是銳減超過三分之一。同時,減稅的收益更多地流向了富裕階層和企業股東,加劇了財富不平等。

這兩種敘事的分歧,根源在於評判基準的不同,導致雙方宛如在平行時空對話。但這清晰地揭示了OBBBA的風險:它試圖永久化的,是一項在經濟學界和政策分析界仍存在巨大爭議、且可能並未實現其核心承諾的政策。

直面債務與信用危機

如果說關於TCJA的爭論是對過去的覆盤,那麼OBBBA的辯論則是對未來的拷問。其核心問題是:將一項備受爭議的減稅政策永久化,且不附加任何增收或減支的對沖措施,會給美國的財政健康帶來什麼?

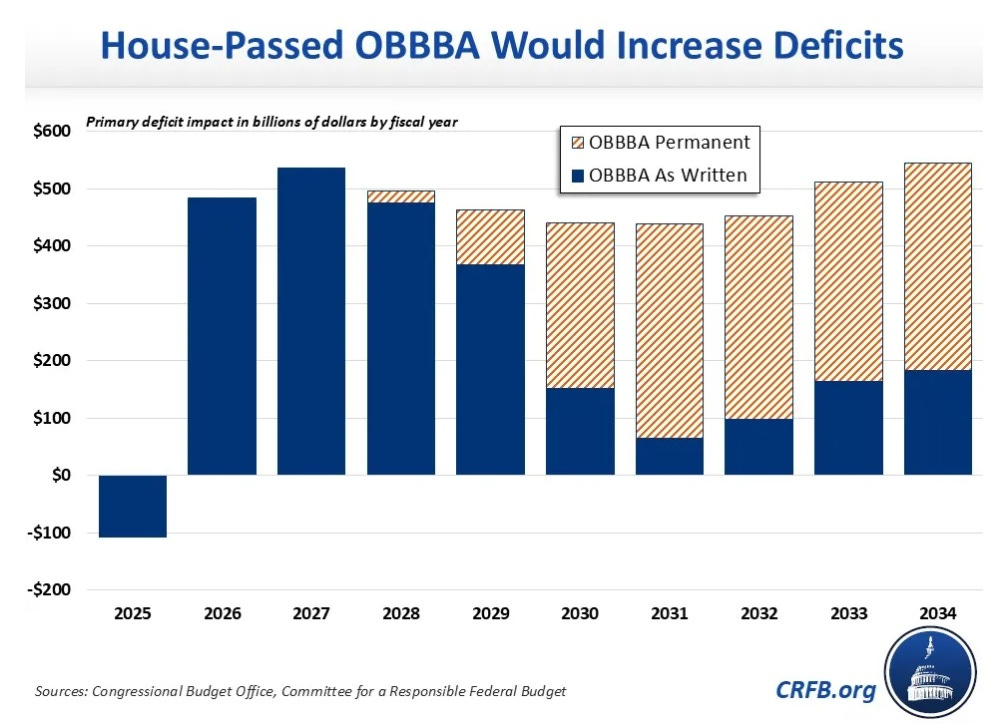

國會預算辦公室(CBO)這位無黨派的官方“會計師”,給出了一個令人不寒而慄的答案。CBO的長期預算展望顯示,即便在現行法律下(即減稅條款於2025年如期失效),美國由公眾持有的聯邦債務佔GDP的比重也將在2034年達到116%,並在2054年攀升至166%的驚人水平。這本身就是一條通往財政懸崖的危險路徑。

而OBBBA法案的通過,無異於踩下了油門。CBO的模擬分析顯示,如果TCJA被無條件永久化,到2054年,聯邦債務佔GDP的比重將飆升至214%。這意味著,屆時美國的國家債務將兩倍於其全年的經濟產出。驅動這一債務螺旋式上升的,是爆炸性增長的利息支出。到本世紀中葉,僅支付國債利息一項,就將吞噬掉GDP的8.6%,超過國防開支,成為聯邦政府最大的單一支出項。這形成了一個可怕的惡性循環:債務越高,利息越多;利息越多,赤字越大,債務也越高。

市場的反應驗證了CBO的擔憂。國際評級巨頭穆迪(Moody's)已將美國的主權信用評級從最高級下調,其報告直言不諱地指出,降級的核心理由是“歷屆美國政府和國會都未能就扭轉鉅額年度財政赤字和不斷增長的利息成本的趨勢達成一致”。更重要的是,穆迪的分析模型明確包含了“延長2017年TCJA條款將在未來十年增加4萬億美元債務”的假設。這幾乎是在宣告,OBBBA法案的推進,是美國失去頂級信用評級的直接原因之一。

當國會的官方預測與華爾街的真金白銀同時拉響警報,一個清晰的結論浮現:OBBBA所代表的財政路徑,正將美國推向一個前所未有的高負債時代,其系統性風險已不再是理論推演,而是正在發生的現實。

一場自上而下的國家戰略

就在國會為財政赤字激烈博弈之際,特朗普政府正在另一條戰線上,發動一場同樣雄心勃勃的革命——重塑美國與數字資產的關係。這場變革的信號清晰而強烈。

首先,意識形態藍圖已經繪就。2024年共和黨的政黨綱領,明確寫入了親加密貨幣的條款,核心是“兩反兩支持”:堅決反對建立可能導致政府過度監控的央行數字貨幣(CBDC),也反對政府對加密貨幣交易的過度干預;同時,明確支持公民自我託管數字資產和進行比特幣挖礦的權利。這體現了一種深刻的、限制國家在數字金融領域權力的自由主義理念。

其次,行政力量迅速跟進。美國證券交易委員會(SEC)成立了由親加密委員領導的新工作組,旨在告別“執法優先”的舊模式,為行業創造清晰的監管框架。任命有“加密沙皇”之稱的風險投資家大衛·薩克斯領導數字資產工作組,更是向全球加密資本發出的最友好信號。

而這場變革的“皇冠明珠”,無疑是設立“戰略比特幣儲備”的行政命令。該命令指示將政府沒收的比特幣納入國家戰略儲備,並奉行“不出售”原則。這是一個根本性的認知轉變,標誌著比特幣在美國的地位,已從“犯罪證據”躍升為一種與黃金、石油類似的“國家戰略資產”。

所有這些行動都得到了特朗普總統本人的強力背書,他已多次承諾要將美國打造成“世界加密貨幣之都”。這一系列連貫的政策表明,本屆政府的加密貨幣議程,並非心血來潮,而是一項經過深思熟慮、自上而下推動的系統性工程。

碰撞還是共生?財政擴張與數字資產的奇妙循環

現在,我們回到了那個核心悖論:一條可能導致財政不可持續的擴張性減稅之路,和一條激進的親加密貨幣之路,它們之間究竟是何關係?答案或許比我們想象的更為複雜和精妙,它們可能構成了一種高風險的共生策略。

首先,OBBBA為加密資產創造了“沃土”。 由大規模減稅驅動的、由債務融資的財政刺激,極有可能成為包括加密貨幣在內的風險資產價格的強大助燃劑。當政府赤字高企,央行可能被迫將控制通脹的目標讓位於為政府融資的需求,即所謂的“財政主導”。在這種宏觀環境下,大量流動性將尋找出口,而比特幣這類供應量有限、對流動性高度敏感的資產,無疑是天然的受益者。

其次,比特幣成為對沖國家風險的工具。 在此背景下,“戰略比特幣儲備”的決策就顯得格外耐人尋味。此舉可以解讀為:美國政府一方面在推行一項長期來看可能對其主權貨幣(美元)信用構成壓力的財政政策,另一方面又在戰略性地收購和囤積一種非主權的、其核心價值恰恰是對沖主權法幣貶值風險的資產(比特幣)。

這構成了一個驚人的政策閉環:政府似乎在主動創造一種可能導致其戰略儲備資產(比特幣)升值的宏觀條件(長期財政壓力)。 這是一種國家利用其宏觀政策為自己的資產負債表進行對沖的罕見操作,也是在全球主權國家開始探索持有比特幣的浪潮中,一次搶佔先機的戰略佈局。

最後,稅收政策完成了激勵閉環。 OBBBA法案通過永久化個人所得稅條款,保留了對加密貨幣投資者相對友好的資本利得稅結構。長期持有(超過一年)的投資者可以享受遠低於普通所得稅率的優惠。這一安排,通過稅收槓桿鼓勵投資者長期持有數字資產,這與政府希望在美國培育一個穩定、成熟的數字資產市場的宏大目標完全一致。

一個擴張性的財政環境、一項國家層面的戰略儲備、再加上一個對長期投資者友好的稅收制度——這三者共同構成了一個旨在吸引、留住並增值全球加密資本的強大政策組合。

小結

綜上所述,特朗普政府的經濟議程,是一個深刻而大膽的悖論。它以“大而美法案”為名,延續著一條被廣泛警告為可能通往財政懸崖的道路。但與此同時,它又以前所未有的姿態擁抱比特幣,將其從邊緣資產提升至國家戰略的高度。

這究竟是一套著眼未來的連貫戰略——旨在通過短期財政擴張刺激經濟,同時通過擁抱數字資產搶佔下一代金融革命的制高點?還是一場孤注一擲的高風險賭博——在國內財政風險不斷累積的同時,試圖通過押注一種外部資產來對沖其自身政策可能帶來的長期惡果?

歷史上從未有任何一個主要經濟體,在如此激進地推行赤字財政的同時,又對一種去中心化的數字資產進行如此明確的戰略押注。這個“大而美”的法案,連同其背後的加密貨幣博弈,不僅將定義本屆政府的經濟遺產,更可能成為引爆全球金融秩序重構的導火索。世界正在屏息凝神,等待這個驚天豪賭的最終結局。