那個圍繞加密貨幣建立起商業帝國的人。三次預測,三個留下深遠影響的行業。

撰文:Thejaswini M A

編譯:Saoirse,Foresight News

「我們正處於一項顛覆性技術的早期發展階段,這項技術有可能像互聯網一樣,給世界帶來重大變革。」

Jeremy Allaire 曾三次精準預判未來。第一次是在 1990 年,當大多數人還從未聽過「互聯網」這個詞時,他就已洞察到萬維網的變革潛力。這一洞見催生了 ColdFusion 軟件,為他賺得數百萬財富。

第二次是在 2002 年,他預測任何人都將能夠在全球範圍內傳播視頻內容,而無需藉助電視網絡。這一願景催生出 Brightcove,為他帶來數億美元的收益。

第三次是在 2013 年,他意識到加密貨幣可能成為全新金融體系的基石。這一賭注或將永遠改變貨幣的運作方式。

54 歲的 Allaire,三十年來始終在打造支撐數字世界的隱形基礎設施。他創立的 USDC 穩定幣,每年處理數萬億美元的交易,已然成為傳統金融與加密經濟之間的橋樑。

但對於一個以洞察他人未見之物為職業的人來說,Allaire 構建未來的腳步從未停歇。

網絡覺醒的十年

1990 年,明尼蘇達州麥卡利斯特學院的宿舍裡。

Jeremy Allaire 的室友做了件近乎不可思議的事。作為學校計算機服務部門的工作人員,他設法為宿舍連上了互聯網。當時多數人以為「web」只是蜘蛛結的網,而 Allaire 即將窺見未來。

第一次登錄網絡的瞬間,一切都變了。

他當時就說:「這會改變世界」,語氣絕非大學生的隨口感慨。到 1993 年畢業時,網絡已成為他的「主要熱情所在」。

想想當時的時代背景:Allaire 接觸互聯網時,網景還沒誕生,雅虎尚未創立,「賽博空間」這個詞都鮮為人知。他提前看到了人類文明的下一篇章。

但這一刻的基礎,早在多年前就已奠定。

1984 年,明尼蘇達州威諾納市的 Allaire 家客廳。

13 歲的 Jeremy 向父母提出一個小請求:借他 5000 美元做棒球卡交易生意。父親 Jim 是心理學家,母親 Barb 是報刊編輯,他們懂人和信息,卻對少年要拿大筆錢去倒賣硬紙板感到不解。

別的孩子收集卡片是為好玩,Jeremy 卻另闢蹊徑:他看到了市場低效、價格趨勢,以及低買高賣的機會。

最終,他讓本金翻了一倍。

1993 年,剛畢業的他滿腦子都是互聯網。

Jeremy 遇到了個難題:幾乎沒人懂他在說什麼。互聯網?多數企業聞所未聞。於是,他做了件合情合理的事 —— 自己開公司。

「全球互聯網視野」誕生了,為那些想搞懂這個神秘「網絡」的媒體出版商提供諮詢。但諮詢業務改變不了世界。

1995 年,Jeremy 和弟弟 J.J. 的一次對話,要麼讓他們暴富,要麼讓他們一貧如洗。

他們用 J.J. 的 1.8 萬美元積蓄創立了 Allaire Corporation,這幾乎是他們的全部家當。

兄弟倆的配合堪稱完美:J.J. 負責編程技術,Jeremy 聚焦市場需求。那是 1995 年,網景尚未壟斷瀏覽器市場,企業還沒意識到網絡蘊含的商機。

ColdFusion 的推出幾乎一夜之間改變了一切。這款軟件將靜態網頁變成能連接數據庫、管理用戶賬戶、處理交易的交互式應用。

突然之間,聚友網(MySpace)、塔吉特(Target)、玩具反斗城(Toys "R" Us)、洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)、波音(Boeing)和英特爾(Intel)等公司,無需僱傭大量程序員就能創建動態網站。這款軟件成了電子商務的基礎、內容管理的支柱,也是推動互聯網泡沫時期發展的引擎。

從明尼蘇達州的 12 人團隊起步,他們很快實現了盈利。

意識到網絡發展速度遠超預期,他們與波士頓的 Polaris Ventures 合作,拿到了第一筆真正意義上的融資:250 萬美元。

當他們試圖搬到硅谷時,房東因他們「規模太小」拒絕了,於是他們轉而去了波士頓。這次拒絕或許救了他們。波士頓的科技圈為他們提供了資源和人才,卻沒有硅谷那種自我中心的文化。

年收入從 1996 年的 100 多萬美元飆升至 2000 年的約 1.2 億美元。公司發展到 700 多名員工,辦公室遍佈北美、歐洲、亞洲和澳大利亞。1999 年 1 月,作為證明互聯網不只是炒作的早期網絡軟件成功案例之一,他們在納斯達克上市。

2001 年 3 月,那個考驗一切的電話。

Macromedia 想收購 Allaire Corporation,而且開出了 3.6 億美元的價格。

29 歲的 Jeremy 即將變得非常富有。

他同意了。Jeremy 和 J.J. 將 Allaire Corporation 賣給了 Macromedia,Jeremy 擔任這家多媒體巨頭的首席技術官,而 J.J. 則退出科技界,追求其他興趣。

視頻革命

2002 年,作為 Macromedia 的首席技術官,Jeremy 走進會議室,帶著一個可能讓老闆們不安的想法。

他深知眼前數據的意義:Macromedia 的 Flash 技術,那種驅動早期互聯網多媒體的動畫、視頻和遊戲技術,已安裝在全球 98% 的電腦上,寬帶也正在普及。萬事俱備,只欠東風。

他提出了 Project Vista 項目:一個基於瀏覽器的視頻捕獲、上傳和發佈系統,任何人都能成為主播,任何人都能觸達全球觀眾。

想象一下 YouTube,但這比谷歌聽說視頻平臺的概念還要早好幾年。

Macromedia 的高管們禮貌地聽著,然後否決了這個項目。

Jeremy 眼睜睜看著自己所在的公司錯失了媒體行業的未來。這家為世界帶來 Flash(早期互聯網多媒體的核心技術)的公司,剛剛拒絕了涉足在線視頻領域,從而錯失參與網絡重要組成部分的機會。

2003 年 2 月,Jeremy 從 Macromedia 辭職。

同事們覺得他瘋了。身為大型科技公司的首席技術官,拿著不錯的薪水,負責重要產品,為什麼要放棄一切?

因為他看到了未來,而 Macromedia 無意去構建它。

Jeremy 加入 General Catalyst 擔任駐場企業家。一年裡,他研究市場,觀察各種要素就位,為挑戰整個電視行業做準備。他只是在等待最佳時機。

2004 年,他與人共同創立了 Brightcove,願景是「為獨立視頻創作者打造一個直接向消費者交付內容的環境,繞過傳統電視網絡和頻道」。

與第一家公司相比,Jeremy 的策略變了:不再用借來的錢自力更生,而是決定「立即獲得風投,快速做大」。挑戰電視行業需要雄厚的資金和與主要內容製作方的合作。

公司的使命反映了 Jeremy 對互聯網技術民主化力量的不斷深化的理解。後續證明 Jeremy 是對的:那些負擔不起電視網絡費用的內容創作者突然有了全球分發渠道;獨立電影人無需乞求媒體大亨,就能觸達觀眾。

2012 年,Brightcove 上市,估值 2.9 億美元,Jeremy 持有 7.1% 的股份。

他成功打造了一個市場,讓成千上萬的創作者無需乞求電視網絡、電影公司或媒體高管,就能觸達全球觀眾。但在 Brightcove 征服在線視頻領域時,他於 2013 年從首席執行官職位退任,擔任董事長。

為什麼在一切順利時離開?這已經是第二次了。但 Jeremy 的目光早已投向了下一個轉角。

貨幣革命

2013 年,Jeremy Allaire 再次凝視電腦屏幕,就像 23 年前在明尼蘇達州的宿舍裡那樣。

這一次,他在研究一種叫比特幣的東西。

2008 年的金融危機讓他開始質疑傳統銀行業的一切。雷曼(Lehman)兄弟破產,貝爾斯登(Bear Stearns)消失,全球金融體系幾近崩潰,Jeremy 在想,是否有更好的方式。

當他第一次接觸比特幣時,那種感覺很熟悉,幾乎是似曾相識。「我對數字貨幣,尤其是比特幣,有完全相同的感受,」他告訴《財富》雜誌,「我們正處於一項顛覆性技術的早期發展階段,這項技術有可能像互聯網一樣,給世界帶來重大變革。」

他看到了所謂的「通用的資金流通系統,就像 HTTP 協議是信息在互聯網傳播的基礎」。

2013 年 10 月,Jeremy 與 Sean Neville 共同創立了 Circle。

他們的願景是助力打造世界上第一種基於互聯網、基於比特幣等開放平臺和標準的全球貨幣。

Accel Partners 和其他知名風投立即加入。所有人都感覺到,這不是對現有金融服務的漸進式改進。

Jeremy 想創造一種可編程貨幣,能近乎即時地結算支付,成本只是傳統電匯的一小部分。他們不是要改進現有金融服務,而是要創造全新的類別,無需依賴那些導致國際轉賬緩慢且昂貴的代理銀行關係,就能在全球運營。

但 Circle 早期在面向消費者的比特幣應用和交易平臺上的嘗試並不太成功。直到 Jeremy 意識到問題不在於技術,而在於波動性,突破才到來。

2018 年,USDC 的誕生

通過 Centre Consortium 與 Coinbase 合作,Circle 推出了 USD Coin(USDC)。這是一種由實際美元儲備支持的穩定幣,每個 USDC 代幣恰好價值 1 美元。

至此,企業可以享受加密貨幣的好處,包括即時全球轉賬、全天候可用性、可編程智能合約,而無需承受比特幣的劇烈價格波動。

Jeremy 選擇的監管路徑充滿風險。與許多加密公司在灰色地帶運營不同,Circle 直接與金融監管機構合作,確保 USDC 符合透明度和合規性的最高標準。

這一決定有時讓 Circle 處於競爭劣勢:其他穩定幣發行商因為不那麼在意合規,行動更快。但 Jeremy 在玩一場更長遠的遊戲。

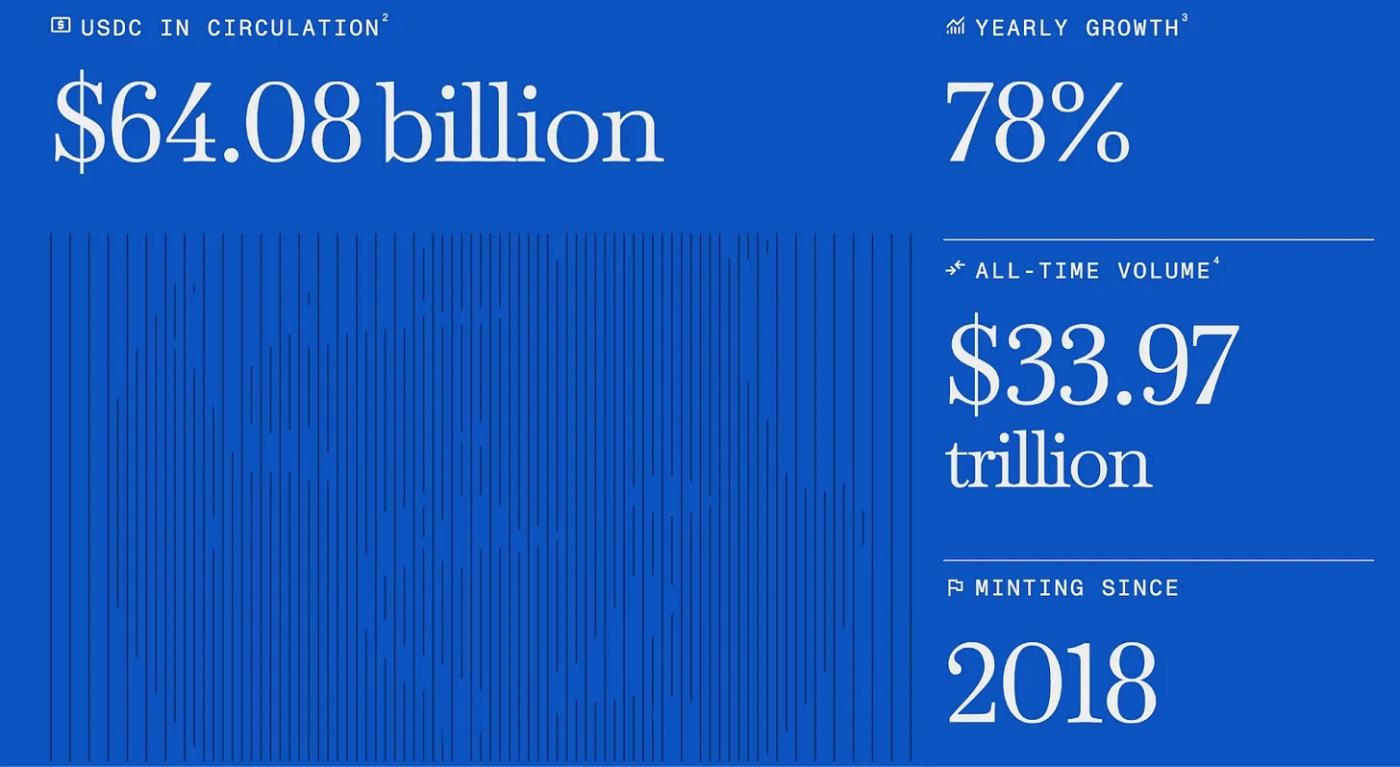

到 2025 年,USDC 已成為市值第二大的穩定幣,流通量超過 640 億美元。企業用它進行國際支付,開發者在它之上構建金融應用,個人用它即時跨境匯款。

Jeremy 的成功,是在克服業內觀察人士所謂的「幾乎不可能的分銷挑戰」後取得的。與 Tether(通過早期與亞洲加密交易所的合作獲得廣泛應用)不同,Circle 必須從零開始構建分銷網絡。

Circle 的應對之策是與 Coinbase 建立戰略合作伙伴關係:Circle 將 50% 的淨利息收入支付給 Coinbase,以換取在其網絡中的分銷權。

代價高昂嗎?是的。有效嗎?毫無疑問。

USDC 成為了西方市場上 Tether 的主要替代選擇。

危機考驗

2023 年 3 月 10 日,迪拜。這本該是 Jeremy 兒子 13 歲生日的那個週末。

當地時間凌晨 2 點,電話開始響起。

硅谷銀行面臨倒閉,而 Circle 有 33 億美元的 USDC 儲備存在這家銀行。

幾小時內,USDC 脫鉤,跌至 0.87 美元。交易員們陷入恐慌,這個 Jeremy 花了五年時間打造的穩定幣,似乎可能在一夜之間變得幾乎一文不值。

Jeremy 在 Google Meet 上組建了一個虛擬作戰室,與東海岸的團隊相差 8 小時時差地工作著。兒子的生日派對被拋諸腦後,這關乎保護數百萬信任 Circle 的用戶的資金。

方案 A:立即將資金轉移到其他銀行。

方案 B:依靠聯邦存款保險公司(FDIC)的存款保險覆蓋任何損失。

方案 C:與願意折價購買 Circle 在硅谷銀行資產的公司談判。

在整個加密世界的注視下,Jeremy 做出了個人承諾:如果硅谷銀行的存款無法收回,Circle 將「彌補全部資金缺口」。

這場危機考驗了 Jeremy 建立聲譽的所有基石:透明度、問責制,以及在困難時做正確事情的決心。

Circle 發佈了詳細的博客文章,解釋到底發生了什麼,以及他們正採取哪些步驟保護客戶資產。

三天後,聯邦監管機構為硅谷銀行的存款提供了擔保。

USDC 恢復了與美元的掛鉤,危機結束。

Jeremy 證明了 Circle 能夠承受嚴重外部衝擊的同時,保持客戶信任。他選擇的與監管機構合作而非對抗的方式,在最關鍵的時刻得到了回報。

在 Circle 的發展過程中,Jeremy 將自己定位為加密貨幣領域最突出的「清晰監管框架倡導者」。許多加密企業家不認同這一點,他們更傾向於最小化監管。但 Jeremy 向國會作證,參與監管工作組,並與全球政策制定者合作,塑造加密貨幣監管框架。

2024 年,Circle 成為首家遵守歐盟《加密資產市場監管法案》的主要全球穩定幣發行商。

這個策略奏效了。

隨後,Jeremy 決定讓 Circle 上市。

上市之路並不平坦。2021 年首次嘗試通過 SPAC 合併,但未獲 SEC 批准。然而 Jeremy 堅持了下來。

2025 年 7 月,Circle 在紐約證券交易所成功上市。

IPO 文件顯示,這是一家收入可觀、合規清晰、業務規模龐大的公司。Circle 的公開亮相估值超過 46 億美元。Jeremy 對穩定幣長達十年的賭注,取得了驚人的回報。

如今,Circle 以 CRCL 為股票代碼交易,市值超過 400 億美元。自 7 月 IPO 以來,股價上漲了 430% 以上,使其成為加密史上最成功的公開市場亮相之一。

Jeremy 認為,穩定幣正接近它們的「iPhone 時刻」:技術變得實用且易用,從而實現大規模採用時刻。

Genius 時刻

2025 年 7 月 18 日,唐納德・特朗普總統簽署了一項法案,為 Jeremy Allaire 過去十年的努力正名。《GENIUS 法案》成為美國首個全面的穩定幣監管法案。Jeremy 倡導合規的策略,讓 USDC 佔據了絕佳位置。

《GENIUS 法案》做了三件 Jeremy 多年來一直倡導的事:第一,確認穩定幣不是證券,消除了困擾行業的監管不確定性;第二,要求穩定幣由國債等安全資產全額支持,解決了儲備透明度問題;第三,將穩定幣發行商納入與傳統銀行相同的合規框架。

Jeremy 花了數年時間構建基礎設施,如今,各國政府都在匆忙應對,以適應一個可編程貨幣不可避免的世界。

這個在 1990 年看到網絡潛力、2002 年預見視頻大眾化、2013 年洞察加密貨幣革命的預言家,剛剛見證了他的第三個預測重新定義了貨幣本身。

在一個痴迷於「快速行動,打破常規」的行業裡,他證明了最具變革性的改變往往來自耐心、堅持,以及洞察他人忽視之物的智慧。

三次預測,三個留下深遠影響的行業。如果他的過往記錄可鑑,更重要的改變還在前方。