歡迎自上篇文章發佈以來,新加入的2,123位“不無聊”用戶!立即訂閱,加入251,962位聰明又好奇的朋友們吧!

嗨朋友們👋,

週三快樂!自上篇文章發佈以來,我們的訂閱人數已突破25萬。非常感謝大家閱讀《Not Boring》。

今天的深度探討已經醞釀了很長時間。

自從 Not Boring Capital 於 2022 年初投資Thatch以來,我一直在與該公司的創始人 Chris 和 Adam 討論在適當的時候進行深度投資。

現在正是時間。

自二戰以來,美國首次真正有機會修復其醫療體系。2020年出臺的一項名為《ICHRA》的法規允許僱主向員工提供免稅資金,用於購買最適合他們的保險計劃和醫療服務。

這聽起來微不足道,只是稅法中的一個小問題。但正是稅法上的這些小問題,讓我們陷入了這場困境(二戰期間工資凍結導致僱主保險),也讓我們擺脫了類似的困境(401(k) 計劃取代了養老金)。就在我們討論之際,一項立法正在醞釀,該法案將以新名稱“CHOICE”永久化 ICHRA,併為提供該服務的企業提供每位員工 1,200 美元的稅收抵免。

ICHRA 可以將保險與就業脫鉤,讓人們掌控自己的健康,並在 5.6 萬億美元的體系中釋放自由市場。

Thatch致力於構建基礎設施,使 ICHRA 得以順利運作。由於保險的運作機制,Thatch 覆蓋的會員越多,計劃就越優質、越便宜。憑藉足夠的規模,Thatch 可以幫助將保險與就業脫鉤,將激勵措施與長期健康掛鉤,並降低成本。

這意味著您可以通過考慮將 Thatch 作為您的業務來幫助解決美國健康保險問題。

美國醫療保健似乎已無可救藥地崩潰了。其實不然。Thatch 可以幫助修復它。

讓我們開始吧。

今天的“不無聊”節目由硅谷銀行為您帶來

硅谷銀行最新發布的《2025年下半年市場狀況報告》強調,創新經濟復甦進程複雜且不均衡。儘管一些行業正在復甦,但其他行業仍面臨持續挑戰,包括交易活動停滯、估值低迷以及退出機會有限。

去年籌集資金的初創公司都遵守了嚴格的財務紀律,但運營資金仍然是一個問題,50% 的風險投資支持的科技公司剩餘的現金不足一年。

立即下載報告,深入瞭解這些趨勢並獲得應對下半年的戰略見解。

苫

五月份,我和Thatch的創始人Chris Ellis和Adam Stevenson見面時,他們給我講了一個故事。

克里斯和亞當最近與一家健康保險公司的工作人員進行了交談,詢問他們是否會提供 Prenuvo 篩查之類的服務,以發現癌症並改善治療效果(而且成本較低)。

保險公司表示,他們不會這麼做。

“如果我傳染了那個人得的癌症,”他解釋道,“他們會在兩年半內辭職,然後去競爭對手的保險公司投保。”

換句話說,某人通過工作獲得的保險提供商沒有動力去挽救此人的生命,因為此人可能會換工作。如果換工作,最初的保險公司就得承擔治療費用,而下一家保險公司則會因承保現在健康的會員而獲益。數據顯示,保險公司只需要讓癌症發病率繼續上升即可。

這應該讓你生氣。因為你很可能也投保了這些保險公司。

這是美國醫療體系眾多令人憤怒和羞愧之處之一。它昂貴已經夠糟糕了,但花了那麼多錢,你的生命卻不是他們的首要任務!

但你對誰生氣呢?

保險公司只是在履行職責。如果他們放鬆監管,要麼虧損倒閉,要麼所有人的醫療保險費都會上漲。

僱主也在盡職盡責。他們提供醫療保險只是為了吸引和留住最優秀的人才。如果他們不這樣做,他們怎麼可能在人才市場上競爭呢?

與每個參與者一起進行這項練習,你最終會對系統感到憤怒,並對風車發起攻擊。

那麼如何改變整個系統呢?

查理·芒格說:“告訴我激勵措施,我就會告訴你結果。”

美國醫療體系錯綜複雜,錯位的激勵機制層出不窮,試圖通過改變這方面或那方面來修復它,往往會適得其反。美國醫療體系是罕見的非社會主義體系(經合組織中唯一一個不保證公民享有醫療保險的體系),這不禁讓人覺得,社會主義者或許有所發現。

至少,當政府負責醫療保健時,只有一個付款人,這減輕了行政負擔(美國醫療行政支出佔醫療費用的7.6%,而經合組織的平均水平為3.8%),更重要的是,這協調了激勵機制。如果瑞典人在人生的任何時候患上癌症,無論她在哪家公司工作,瑞典政府都要承擔責任。

美國醫療保險的原罪在於,我們的保險與僱主緊密相連。美國是唯一一個存在以下情況的發達國家:

您的僱主選擇您的保險公司。

當你離職時,你就失去了保險公司。

私人保險公司根據預期客戶終身價值做出承保決定。

該終身價值被人為限制在約 2.5 年(平均工作年限)的範圍內。

美國醫療體系的構建方式,巧妙地融合了市場化和就業化醫療體系的弊端,卻沒有汲取兩者的優勢。事實上,它也融合了社會主義醫保體系的弊端:由於許多慢性病會隨著年齡增長而變得非常昂貴,納稅人往往通過醫療保險(Medicare)為私人保險公司的短期行為買單。

我們陷入這種困境,是歷史的偶然,是企業對二戰時期激勵措施的回應,這些措施凍結了工資和稅收優惠的固定福利,而這種做法在過去的七十年裡,已經逐漸固化,並最終演變成一個日益棘手的困境。醫療保險激勵機制的失調加劇了美國醫療保健體系中所有其他問題的惡化,從藥品定價到醫院整合,再到我們的飲食,這些問題都進一步加劇了這種困境。

擺脫這一困境的方法與美國擺脫任何過於複雜而無法通過自上而下、一刀切的解決方案解決的困境的方法是一樣的:利用新的監管來釋放自由市場資本主義和美國消費者選擇的雙重力量。

這就是我們用 401(k) 計劃取代養老金的方式。

這就是克里斯和亞當創建Thatch 的目的,為醫療保健服務。

薩奇正在通過個人醫療保險報銷安排(ICHRA)給予個人選擇權,從而重新調整美國醫療保健體系的激勵機制。

通過 ICHRA,僱主可以每年為員工提供一筆免稅的固定繳款或津貼,用於醫療保健。員工可以用這筆錢選擇自己的個人保險計劃,即使換工作後也可以繼續使用,並用於任何他們認為對自己和家人最有利的健康相關費用。

ICHRA 具有多種含義。

僱主不再受制於團體計劃(即僱主為所有員工選擇單一計劃的長期現行制度),其保費持續飆升,因為沒有人願意看到保費下降。2005年,為一個四口之家購買一份典型的員工自費醫療保險計劃需要花費12,214美元。如今,這一數字已降至35,119美元。6.1 %的年增長率遠遠超過了通貨膨脹率,儘管這在一定程度上推高了通貨膨脹率。過去20年,美國工資增長了84%,醫療保健成本增長了188%。

醫療保健成本高得離譜,這很糟糕,不僅因為成本本身就高,還因為它讓人們只能從事福利優厚的安全工作,而無法創業或追求自己的激情。醫療保健抽取的機會成本雖然沒有體現在數字上,但同樣高昂。

有了 ICHRA,員工現在可以自主選擇計劃,不再受制於最低標準。他們可以選擇最適合自己和家人的方案,也可以選擇最適合自己和家人的工作。

他們還可以選擇將零花錢用於他們認為可以改善健康、挽救生命甚至帶來新生命的項目,例如癌症篩查、功能診斷、Oura 環、療法、TrueMed、Eight Sleep 床墊或 IVF。由於價格昂貴,目前幾乎所有美國人都無法負擔這些服務。

通過賦予員工選擇個人計劃的權利,他們也有機會將自己的計劃帶到不同的工作崗位,甚至在換工作期間也能繼續使用。你的保險不再與工作掛鉤,你可以幾十年都選擇同一家保險公司,前提是他們能提供優質的服務。突然之間,這家保險公司就有動力確保你保持健康:你會支付更長時間的費用,而且如果你早期發現癌症之類的疾病,現在就治療的費用要比以後支付效果較差、費用更高的治療費用低得多。

五月我和克里斯和亞當談話的時候,正是我寫完《一切皆科技》的第二天。這本書的一大要點是,科技公司能夠以驚人的速度取代看似永恆的機構。人類依靠馬匹出行已有數千年,然後,T型車的出現,不到十年,紐約的街道上就不再有馬了。

因此克里斯和亞當很興奮:他們告訴我,這正是他們對醫療保健系統的看法。

美國的醫療保健似乎已經徹底崩潰了。但事實並非如此。什麼都沒有。

Thatch 的使命是“建立人們喜愛的醫療保健體系”。

你知道嗎?我認為他們可能會成功。

沒有哪個團隊比我們更有能力將 ICHRA 帶給民眾。雖然這個項目潛力巨大,但公司管理和員工使用起來卻很困難。如果沒有好的產品,更多的選擇只會帶來更多的混亂。

僱主需要制定預算、處理報銷、確保合規、管理工資單、為員工提供指導,並處理無數其他細節。員工需要自行購買保險、提交報銷申請並自行管理預算。自由並非免費。

然而,克里斯和亞當意識到,“讓 ICHRA 發揮作用最困難的部分主要是金融科技問題:管理預算、發放資金、匯款和跟蹤付款、處理裁決。”

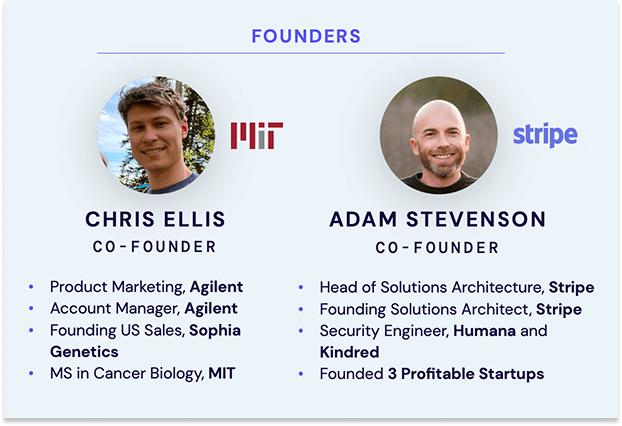

因此,麻省理工學院癌症研究員轉行成為生物技術銷售人員的克里斯 (Chris) 和前創始人兼 Stripe 早期員工亞當 (Adam) 召集了一支由 Stripe、Ramp、Rippling 甚至 UnitedHealthcare Pacific Northwest 前首席執行官組成的頂尖人才團隊,以構建必要的財務和運營基礎設施,從而消除 ICHRA 的複雜性。

雖然還為時過早,但已經取得了成效。

自 2022 年投資以來,Thatch 於 2024 年 7 月籌集了 3800 萬美元的 A 輪融資,並於 2025 年 3 月籌集了 4000 萬美元的 B 輪融資。兩輪融資均由 Index Ventures 領投,a16z 和 General Catalyst(於 2024 年收購了整個醫療保健系統)參與其中。

安德森告訴我說:“當一家信譽良好的風險投資公司連續兩輪領投一家公司時,泰爾認為這是一個‘強烈的買入信號’,最後一輪的漲幅越大,這家公司的價值就越被低估。”

Index Ventures 合夥人Jahanvi Sardana曾兩次領投 Thatch 的投資。她告訴我,Index Ventures 如此迅速地領投同一家公司的 A 輪和 B 輪融資,這在公司歷史上僅發生過一次。“除了 Wiz 之外,就只有一次,”她說道。Wiz 是一家成立五年的網絡安全公司,最近被谷歌斥資 320 億美元現金收購。

Thatch 去年的收入增長了 8 倍。保守估計,今年有望再次增長 4 倍。

如果政府通過獨立的 CHOICE 法案(該法案有望在參議院和 眾議院審議),這個數字可能會非常保守。該法案將為僱主提供每名員工 1,200 美元的稅收抵免,以實施 ICHRA(或擬議法案將其重新命名為 CHOICE)。上週提出了另一項單獨的法案,即《 2025 年小企業健康選擇意識法案》 ,該法案要求小企業管理局 (SBA) 為小企業提供更多關於 ICHRA 的宣傳和教育。前 UHC 太平洋西北地區首席執行官、現任 Thatch 首席增長官的加里丹尼爾斯告訴我,如果 CHOICE 獲得通過,“將扼殺小企業團體保險。整個行業都必須轉向它。”

所有這些都意味著,通過讓個人控制自己的醫療保健支出、節省企業資金以及調整保險公司的激勵措施,Thatch 確實有機會提升美國醫療保健水平。

就像具有網絡效應的產品一樣,由特定激勵機制捆綁在一起的系統極難改變,除非它們不再有效。隨著網絡效應和激勵機制的消退,它們會以與原有強度成正比的速度衰落。

由於保險的運作方式,當人們從團體保險計劃轉向個人保險計劃時,團體保險計劃會變得更加昂貴,而個人保險計劃會變得更加便宜,這會導致更多的人轉換,從而加速惡性循環(從現任者的角度來看)或良性循環(從我們所有人的角度來看)。

在本期深度探討中,我們將深入探討這一機制的具體運作方式,探討醫療保健體系的現狀、發展歷程、變革的契機,以及 Thatch 為加速變革所構建的舉措。之後,我們將展望一個擁有更優質醫療保健的世界。

沒有任何物理定律說美國醫療保健就一定糟糕。所以最終它不會。茅草屋最終會向前推進。

茅草論

我們將深入探討美國醫療保健體系的大量細節。在探討過程中,牢記薩奇的論點會有所幫助。以下是我對此的看法。

Thatch 的論點是,隨著時間的推移,具有一致激勵機制的自由市場可以修復醫療保健問題,並且通過提供使自由醫療保健市場正常運轉的基礎設施,Thatch 可以釋放並獲取巨大的價值。

目前, 1.54億美國人享受僱主贊助的保險(ESI),這些保險計劃每年耗資1.3萬億美元。這些與僱主掛鉤的計劃通常對僱主(成本不斷增加且不可預測)、員工(缺乏個性化,無法隨身攜帶)或醫療體系(沒有人有長期健康的動力)都不太理想。

ICHRA 有可能解決當今醫療保險的許多問題。

對於僱主來說,這是一種固定繳款,可以在節省資金的同時為員工提供更好的福利。

對於員工來說,他們可以選擇最適合自己和家人需求的計劃,並將錢花在對他們來說重要的事情上;從不去看醫生的年輕人可能會選擇低成本的計劃,並通過Thatch 的市場花掉餘額。

對於該系統而言,它激勵保險公司優化長期健康,並引入自由市場競爭。

關於競爭的最後一點至關重要。隨著 ICHRA 會員規模的擴大,保險公司(承保商)將提供日益個性化的計劃,並在市場上展開競爭。ESI 計劃充斥著臃腫不堪的程序——Oscar 聯合創始人兼技術總裁Mario Schlosser告訴我,在大型僱主市場,供應商僅按月計費就要向每位會員每月收取 8 美元,維護計劃的移動應用程序則要花費數美元——但在個人市場,每一分錢都至關重要。而且,由於員工將擁有多餘的醫療保健預算,他們的資金可以流向越來越多的能夠打造更個性化產品的消費者健康初創公司。

但 ICHRA 過於複雜,幾乎任何企業或員工都無法獨自管理。為了取得成功,它需要像 Thatch 這樣的產品。

茅草使 ICHRA 變得簡單。

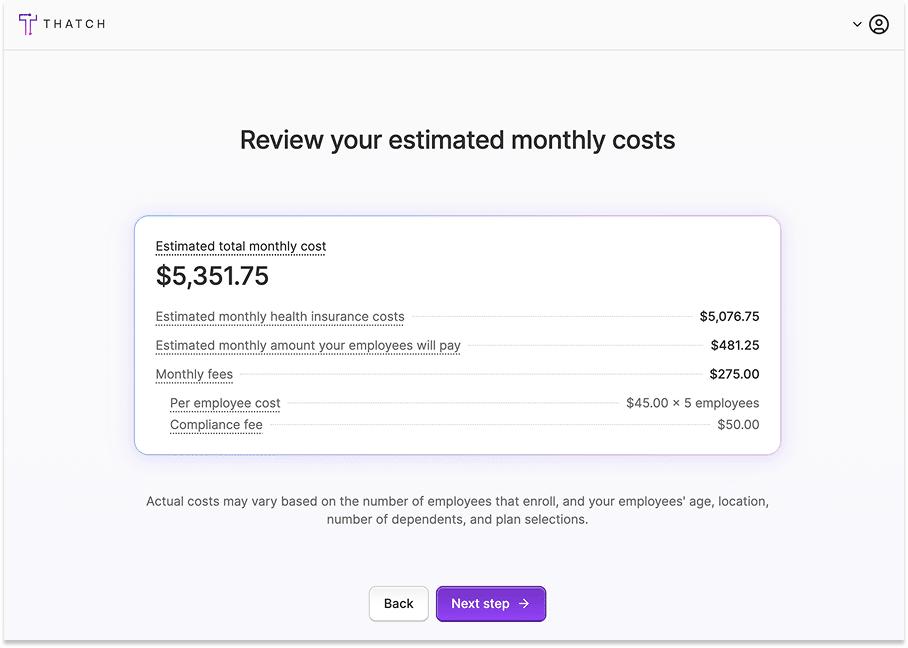

在註冊之前,僱主可以輸入一些員工信息,以瞭解潛在的費用和承保範圍。僱主連接員工工資單並設定醫療保健預算。員工獲得一張 Thatch 卡,可以選擇任何他們想要的健康保險計劃,並可以在 Thatch 的Marketplace上使用剩餘資金購買從眼鏡到治療再到掃描等各種醫療服務。Thatch 負責處理所有合規性、付款、報銷和複雜性問題,這些正是大多數公司無法自行實施 ICHRA 的原因。它的內部結構極其複雜,但對用戶來說卻非常簡單。

通過使用現代軟件和產品處理 ICHRA 的所有財務和運營複雜性(合規性、工資單、付款、計劃選擇、市場等),Thatch 既可以加速 ICHRA 的採用,又可以通過多種不同方式賺錢。

Thatch 可以通過訂閱、交易、佣金和市場佣金率盈利。生態系統好,他們也能好。

這就是他們正在做的事情。他們兩個是你希望看到的成功之人,他們打造了一家美國需要看到的成功的公司。

您可以通過為員工爭取利益,幫助 Thatch 贏得勝利,並幫助改善美國醫療保健。隨著開放註冊即將到來,我鼓勵您為您的企業考慮 Thatch 。

個人市場成員越多,計劃就越好。如果達到“逃逸速度”,ICHRA 可能會成為一種罕見的醫療保健體驗,隨著時間的推移,它會變得更好、更便宜。

ICHRA 是改變美國醫療保健運作方式的千載難逢的機會。

Function Health創始人喬納森·斯沃德林 (Jonathan Swerdlin) 對當前形勢十分清晰:“這就是世界的發展方向,一切都將朝著這個方向發展。政治、科技和文化領域都在發生變革。現在,人們有機會為自己做出更好的決定。這不是一種趨勢,而是一種進化。”

什麼能阻止進化呢?我問。“沒什麼。什麼都阻止不了。”

這就是美國醫療保健發展的故事,以及如何建立一家公司來加速某件事,一旦開始,就沒有什麼可以阻止。

健康保險(和確定的福利)簡史

要了解如何擺脫這種困境,我們首先需要了解我們是如何陷入這種困境的。

前安泰保險公司 (Aetna) 首席執行官、現任奧斯卡健康保險公司 (Oscar Health) 首席執行官馬克·貝托里尼 (Mark Bertolini)在最近一期的 Invest Like the Best 節目中告訴帕特里克·奧肖內西 (Patrick O'Shaughnessy):“這項計劃是在 80 年前為從戰場歸來的士兵和人員而設立的。”

實際情況是,國會於1942年通過了《穩定法案》,賦予總統凍結工資和薪金以應對二戰期間通貨膨脹的權力。富蘭克林·德拉諾·羅斯福第二天就行使了這項新權力,頒佈了一項行政命令,適用於“所有形式的直接或間接支付給僱員的報酬”,包括但不限於薪金和工資,以及“獎金、額外補償、禮品、佣金、費用以及任何形式或媒介的其他報酬”。

羅斯福隨後插入了可能是歷史上最具影響力的括號: “(不包括主任確定的合理數額的保險和養老金福利)。”

僱主贊助型保險在正確的時間恰逢其時。這在當時是一個相對較新的現象。1883年,德國總理奧托·馮·俾斯麥推出了世界上第一個僱主贊助型保險體系。德國僱主和僱員共同繳納病假基金,這些基金再由國營或私營醫療機構支付僱員的醫療費用。這被稱為“俾斯麥模式”。

1948年,貝弗裡奇勳爵建立了第一個由政府通過稅收為全體公民提供醫療保健的體系。在貝弗裡奇模式中,許多醫院和醫療服務提供者本身都由政府所有和運營。

隨著貝弗裡奇模式的引入,幾乎所有俾斯麥系統都變得普及,這意味著即使有私人保險和提供商,政府也會通過稅收來支持那些無力支付的人。

如今,幾乎每個發達國家都使用某種版本的俾斯麥(德國、奧地利、瑞士、捷克共和國、韓國、荷蘭)、貝弗裡奇(英國、意大利、西班牙、丹麥、瑞典、挪威、新西蘭)或兩者的混合(法國、匈牙利、斯洛伐克)。

我說“幾乎”,是因為在美國情況並非如此。

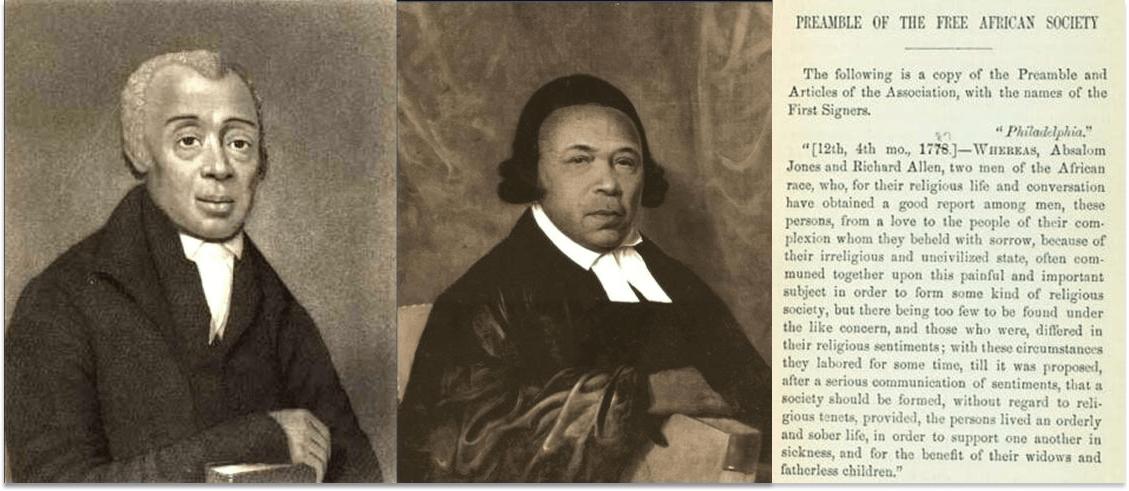

為了避免災難性的破壞,人們希望共擔風險,這似乎是根本原因。在制憲會議召開起草美國憲法的同一年(1787年),在同一個城市(費城),兩位非裔美國牧師創立了美國第一個互助協會——自由非洲協會,旨在為該市獲得自由的奴隸提供喪葬援助、寡婦和孤兒撫養、病人護理、困難時期的經濟援助以及精神和社會支持。

這一理念傳播開來。到1920年,三分之一的美國男性加入了兄弟會,兄弟會提供“從搖籃到墳墓”的福利,其中包括醫療保健、病假工資以及每年約相當於一天工資的喪葬保險。

大約在同一時期,醫院也開始現代化。醫院不再僅僅是慈善機構資助的“貧困病人庇護所”,為了籌集提供手術和醫學實驗室等現代化服務所需的資本和運營投資,醫院開始依靠收費而非慈善。這帶來了一個問題:許多病人無力支付,這意味著許多醫院無力收回費用。

這似乎是保險業面臨的完美挑戰。美國的保險公司早已開始收取保費,以防範他們可以計算的風險,例如火災、颶風,甚至疾病造成的收入損失。然而,他們卻不知該如何承保醫療費用。問題在於,醫療費用完全由投保人掌控;擁有保險的人可以選擇用共同基金的錢購買更多、更昂貴的醫療服務。這種“道德風險”使保險公司對健康保險敬而遠之。

保險公司沒有動力承擔這種風險,但醫院卻有。他們不得不承擔患者無力支付造成的壞賬。

因此,1929年,在德克薩斯州的貝勒大學,執行副總裁賈斯汀·福特·金博爾(Justin Ford Kimball)仔細研究了他十年前為教師設立的一項成功的病假工資基金的數據,以確定如何解決醫療保險問題。他發現,該計劃中的教師平均每月住院費用約為15美分。“隨著住院人數的增加,”海倫·傑曼寫道,“金博爾決定假設教師的住院費用是這個數字的三倍;然後,為了安全起見,他把這個數字湊整到每月50美分。”作為這筆月保費的交換,教師們可以在貝勒醫院享受21天的住院治療。

幾個月內,75%的達拉斯教師加入了該計劃,該計劃後來成為全國“藍十字”計劃網絡的基礎。到1940年,已有600萬美國人加入了藍十字計劃,為美國的私人保險奠定了基礎。

這就是美國參加二戰時醫療保險的現狀。醫療保險規模不斷擴大,但由個人而非僱主或政府支付。

遵循激勵措施。公司不再能夠通過工資來爭奪人才,而是通過提供養老金和健康福利來競爭。

EO 僅僅是 EO,但在 1943 年,美國國稅局將其編入法典,規定員工無需為僱主提供的養老金和健康福利繳稅,在企業利潤稅達到 80-90% 的時代,這進一步增強了這種激勵機制。

到 1946 年,30% 的美國人享有醫療保險,而 1940 年這一比例僅為 9.6%。到 1950 年,980 萬美國人領取公司養老金,而 1940 年這一數字僅為 400 萬。

到 1958 年,也就是我母親出生的那一年,在擁有私人保險的 1.23 億美國人中,約有 75% 是通過就業獲得私人保險的,這形成了一種惡性的路徑依賴,我們至今仍深陷其中。

“管理式醫療”革命實際上發揮了一定作用,至少在經濟方面如此:HMO 的註冊人數從 1980 年的 910 萬人增加到 1995 年的 5820 萬人,而在 1993 年至 2000 年間,醫療保健在個人消費中的份額實際上下降了,從 14.6% 下降到 13.6%。

但俗話說得好,“一分錢一分貨”,“天下沒有免費的午餐”。健康維護組織(HMO)之所以更便宜,是因為它們提供的產品更差。對成本的關注導致了一些登上頭條的暴行,比如“免下車送貨”(drive-through delivery),即婦女產後24小時就被送回家;癌症患者被拒絕接受實驗性治療;以及有人在等待網絡外轉診時死亡。

在蓬勃發展但勞動力緊張的經濟環境下,員工要求擁有選擇權,而且他們也得到了選擇。

僱主開始提供優選醫療機構 (PPO) 作為招聘手段,允許會員通過支付更多自付費用來使用網絡外的醫療機構。PPO 從 1988 年僅佔醫療計劃的 11% 發展到 2010 年代初的主導模式。

然而,不出所料,隨著PPO的出現,醫療保健通脹率再次上升。僱主保費在20世紀90年代每年增長約3%,而到了21世紀初,每年增長了10-15%。現在,正如我們所瞭解的,而且您可能也已經痛苦地意識到,為一個四口之家投保的平均費用為35,119美元。

那麼,我們是否只能承受在人類歷史上規模最大的戰爭中針對特定情況做出的決定所帶來的後果?員工是否註定只能獲得不理想的醫保覆蓋,而僱主是否註定要承受不斷上漲的成本?

我不這麼認為,我之前種下了一顆小種子,現在我們要澆點水。

回想一下,為了響應第 9250 號行政命令,僱主開始提供健康保險和養老金。

您的僱主今天還為您提供養老金嗎?

從固定收益到固定繳款

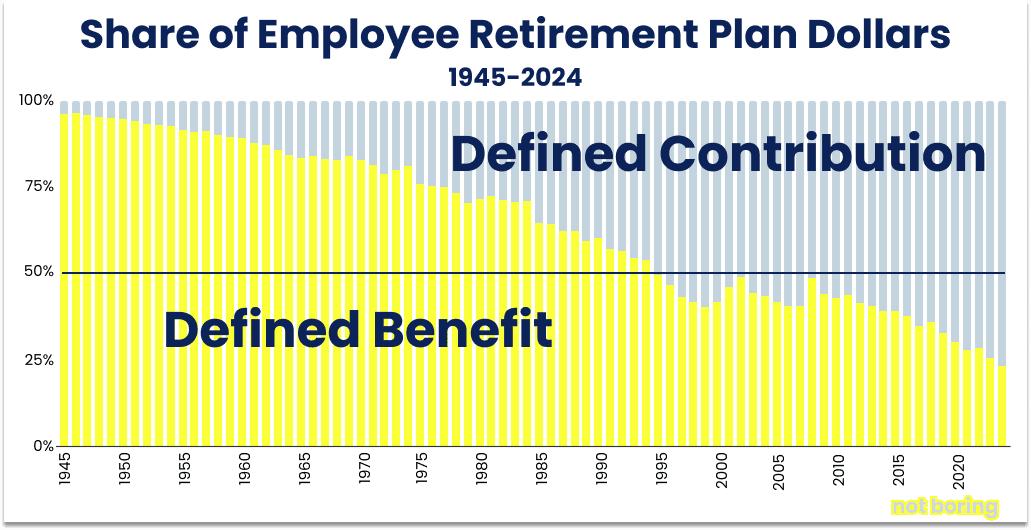

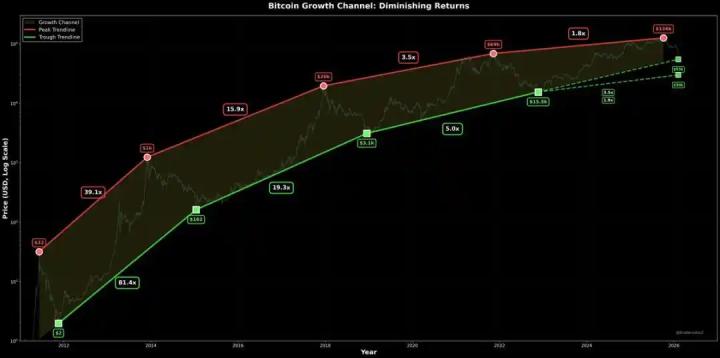

如果你想用一張圖表來總結 ICHRA 和 Thatch 的牛市情況,那麼圖表如下:

正如二戰時期的決策導致了提供固定收益的員工贊助保險的興起一樣,這些決策也推動了固定收益養老金計劃的發展。僱主不能提供加薪,但他們可以提供免稅的固定收益養老金。

他們確實做到了。1945年至1975年間,固定收益養老金計劃的資產總額增長了近12倍,從戰爭結束時的200億美元增長到30年後的2350億美元。

根據固定收益養老金制度,僱主保證員工在退休時每月獲得一定數額的養老金,通常基於員工的工資或薪資以及在公司的服務年限。無論市場表現如何或退休人員的壽命如何,僱主都有責任進行足夠的免稅投資,以履行對員工的義務。僱主承擔所有投資風險,如果基金資產不足以支付承諾的或確定的福利,則必須從其資產負債表中彌補任何差額。

回想起來,這是一個瘋狂的承諾,並且可以預見的是,公司在養老金計劃的重壓下陷入困境。

到了 20 世紀 70 年代和 80 年代,一系列因素共同導致固定收益養老金對僱主來說難以為繼,其中包括:

人們壽命延長: 1945年,美國人的預期壽命為65歲。到1975年,這一數字上升到72.5歲,到1985年則上升到74.7歲。壽命每增加一年,雖然是一件幸事,但也意味著公司又要額外支付一年的月供。

市場波動加劇: 20世紀70年代的石油危機、滯脹和市場崩盤使企業面臨巨大風險。標準普爾500指數下跌29.7%,創下美國參加二戰以來的最大年度跌幅。儘管回報率低且通脹高企,僱主仍然拖欠退休員工的工資。

來自無負擔新進入者的競爭: 更雪上加霜的是,揹負數十年養老金債務的在職員工面臨著來自新進入者的競爭,而這些新進入者沒有養老金負擔。20世紀70年代末,克萊斯勒、伯利恆鋼鐵等眾多公司都將養老金成本列為與外國競爭對手抗衡的一個關鍵原因。

FASB 的新規讓問題更加嚴重:儘管如此,許多公司仍然可以隱瞞負債,只擔心每月需要支付的金額。然而,1985 年,FASB 的新規要求公司在資產負債表中列示養老金負債,這讓鉅額的無資金負債暴露在投資者面前。

然而,幸運的是,政府在1978年的《稅收法案》中意外地埋下了解決方案。401 (k)條款是隱藏在該法案深處的一條小條款,旨在解決高管獎金延期的一個具體技術問題:

“利潤分享或股票紅利計劃不應僅僅因為包含合格現金或延期安排而被視為不滿足第 (a) 款的要求。”

神奇之處在於措辭中沒有明說的內容 - 它沒有將其限制在高管範圍內,沒有大幅限制繳費金額,也沒有阻止僱主匹配 - 賓夕法尼亞州一位名叫泰德·本納 (Ted Benna) 的福利顧問抓住了這些遺漏,《時代》雜誌稱之為“ 改變世界的 80 天”之一。

本納的計劃將員工工資延期、僱主匹配繳款以及現有的利潤分享計劃規則結合起來,創造出一種讓普通工人和高管都可以通過員工匹配來節省稅前美元的計劃。

美國國稅局於1981年批准了本納的解釋,並在退休儲蓄領域掀起了軒然大波。各公司很快意識到,401(k)計劃一下子解決了許多問題:

員工可以立即獲得減稅,而不必像領取養老金那樣等待,並且可以控制自己的投資決策。

僱主獲得了可預測的成本並且沒有長期負債。

兩黨政客都對此青睞有加。共和黨人喜歡個人所有制,而民主黨人則喜歡擴大退休覆蓋範圍。

自美國國稅局發佈解釋以來,短短兩年內,到1983年,美國近一半的大型公司都推出了401(k)計劃。到1995年,這些公司積累的資產已超過傳統的私人養老金。如今,“截至2025年6月30日,美國人在所有基於僱主的固定收益退休計劃中持有13.0萬億美元,其中9.3萬億美元屬於401(k)計劃。”

目前,超過四分之三的私人退休資產都存放在固定繳款計劃中,而且這一比例還在快速增長。大多數固定收益資產都是遺留計劃中的遺留資金。如今,超過90%的私人退休計劃資金用於直接繳款,而我猜測,用於固定收益的10%是遺留計劃公司無法擺脫的一部分。你的初創公司不提供養老金。

那麼,為什麼我在一篇深入探討醫療保健的文章中,只花了850字來討論401(k)計劃呢?為什麼以上所有觀點都對ICHRA和Thatch有利?

ICHRA 有可能對僱主資助的醫療保健產生的影響,就像 401(k) 對僱主資助的退休儲蓄產生的影響一樣。

這還不夠。

1942 年《穩定法案》恰好引發了兩次價值萬億美元的事故:僱主贊助的固定收益養老金和僱主贊助的固定收益保險。

兩者都大幅增長。

兩者都導致了非常相似的問題。

1978 年出臺的一項最初被低估的法規使整個行業轉向了固定繳款型退休計劃,自由市場對這一法規的反應解決了固定收益退休計劃所造成的問題。

另一個問題所造成的問題仍然沒有解決,而且至關重要,亟待解決;2019 年一項被低估的激勵固定繳款的法規可能是關鍵。

醫療保健很複雜,但並非只有醫療保健才複雜。市場同樣複雜得令人麻木。

從生活在1975年的人的角度來看,無資金負債問題似乎幾乎難以解決。你不能僅僅通過祈禱就能提高回報。你該如何解決僱主、僱員甚至工會之間圍繞退休福利的複雜協調問題?你的公司乾脆停止發放養老金。太好了。你猜怎麼著?你的員工被另一家繼續發放養老金的公司搶走了。沒有自上而下的解決方案。

但受監管驅動的市場是可以發揮作用的。只要市場提供激勵,它就會發揮作用,創造出必然的結果。

因此,儘管醫療保健問題如今看似無解,但已有先例。如果說引發401(k)計劃之火的燧石是1978年《稅收法案》的401(k)條款,那麼開啟醫療保健規模合理化進程的燧石或許就是《個人醫療保險報銷安排》(IHCRM)。

ICHRA 簡介

個人醫療保險報銷安排 (ICHRA) 是一項固定繳款型健康福利。僱主向員工提供免稅津貼,用於支付員工從個人市場中選擇的健康計劃。

ICHRA 相當於醫療保健領域的 401(k) 計劃。它是一種僱主提供的明確且可預測的繳費方式,員工擁有完全的選擇權和自主權。僱主無需選擇適合其普通員工的計劃,而是為每位員工提供資金,讓他們能夠選擇最適合自己的計劃。

這可能意味著,如果您年紀較大或者預計那年要孩子,您可以全額使用低免賠額白金計劃的津貼;或者,如果您年輕又健康,您可以購買高免賠額青銅計劃,並將餘額用於合格的醫療費用,包括眼鏡、激光手術和治療等。

如果做得好,ICHRA 就像是醫療保險的聖盃。那麼,我問 Thatch 的政策主管Bruce Johnson ,他們為什麼花了這麼長時間?

“直到2010年《平價醫療法案》(ACA)出臺,我們才有了可負擔的個人醫療市場,”他告訴我。“在政策框架下,以及面對80年來單一模式——團體計劃——ICHRA的出現非常迅速。”

雖然HRA(健康報銷賬戶)自2002年美國國稅局(IRS)的一項裁決正式批准以來就一直存在,它允許僱主設立一種稅收優惠機制,以報銷員工符合條件的醫療費用和健康保險費,但實際上並沒有人真正使用過。起初,員工並沒有太多好的選擇來使用他們的HRA資金:大多數州的個人健康保險市場一片混亂,提供的計劃也存在各種各樣的問題。保險公司可以根據個人的既往病史拒絕承保或收取高昂的保費。這些計劃沒有承保保證,而且福利通常有限。

2010 年的《平價醫療法案》既致力於打造強大的個人市場,也有效地扼殺了 HRA。

ACA 確實創建了一個個人保險市場,其中制定了新規則,禁止預先存在的疾病歧視、標準化福利和提供補貼,並通過一個嶄新的網站提供(還記得Healthcare.gov 的失敗嗎)?

與此同時,其市場改革要求所有健康計劃涵蓋一系列“基本健康福利”,並禁止對這些福利設置年度金額限額。HRA 的設計本身就設定了年度金額限額(即僱主繳納的固定金額)。這使得獨立的 HRA 直接違反了《平價醫療法案》(ACA)的規定。因此,大多數 HRA 必須與傳統的團體健康計劃“整合”,這意味著它們只能用於支付共付額和免賠額等自付費用,而不能用於支付個人健康計劃的費用。這剝奪了 HRA 作為傳統僱主贊助保險替代方案的主要優勢。

為了應對這些限制,2016 年的《21 世紀治癒法案》設立了合格小型僱主養老金退休計劃 (QSEHRA),這是一種專門針對小型企業的有限型養老金退休計劃。這是朝著正確方向邁出的一步,但也存在重大限制。它僅適用於小型企業,並且設有年度繳費上限。因此,其普及程度有限。

但這個想法很好,並且得到了罕見的兩黨支持。

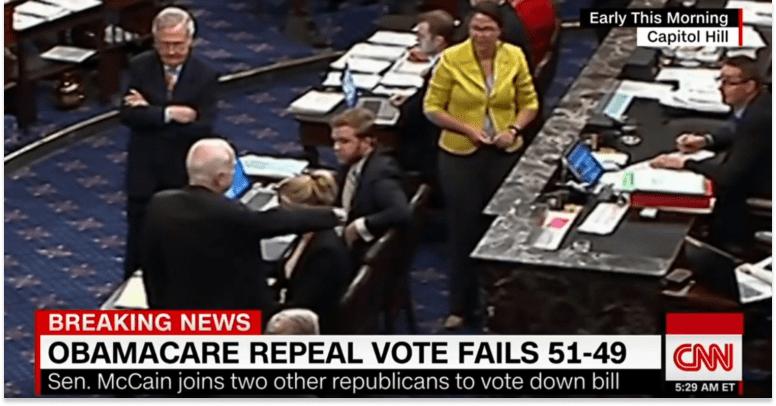

這真是個小小的奇蹟。特朗普總統幾乎一上任就著手試圖“廢除並取代”ACA。這一努力最終失敗了,約翰·麥凱恩對此表示反對,而米奇·麥康奈爾則在一旁目瞪口呆,驚呆了。

由於廢除計劃已成定局,特朗普政府開始削弱《平價醫療法案》。2017 年稅改法案取消了個人強制繳費的處罰規定,縮短了開放註冊期,並大幅削減了《平價醫療法案》平臺的營銷預算。

但同年晚些時候,同一屆政府啟動了 ICHRA 的制定程序,該程序從根本上依賴並加強了 ACA 創建的個人保險市場。

2017年10月,特朗普發佈了第13813號行政命令,旨在促進全美醫療保健選擇與競爭,指示財政部長、勞工部長和衛生與公眾服務部長制定法規,以擴大HRA的使用和可用性。到2018年10月,他們提出了允許兩種新型HRA的法規:

除外福利 HRA:僱主可以結合團體計劃繳納最高 1,800 美元,以支付自付費用和某些保費。

與個人保險範圍相結合的 HRA:這就是 ICHRA。

HRA 規則於 2019 年 6 月最終確定,包括 EBHRA 和新命名的 ICHRA,後者於 2020 年 1 月 1 日生效。

當時,時機似乎很糟糕。

僅僅幾周後,新冠疫情就讓世界陷入停擺。僱主們解僱了數百萬員工;情況如此糟糕,以至於我最早的幾篇“不無聊”文章之一《熊彼特的蓋爾》(Schumpeter's Gale )就試圖為失業問題提供樂觀的解釋。人力資源部門最不想做的事情就是讓剩餘的員工轉投新的、未經測試的健康計劃,而醫療行業本身也正處於危機之中。保險公司、經紀人和醫院系統都在進行分類和生存。與此同時,ICHRA 所依賴的個人保險市場本身也陷入了混亂;沒有人知道新冠疫情會對風險池或定價造成怎樣的影響。

回想起來,這個時機再好不過了。

新冠疫情殘酷地暴露了僱主資助保險的弱點。數百萬美國人在最需要醫療保險的時候失去了醫療保險。

就我個人而言,我於2019年底辭去了工作,2020年3月感染新冠時,我的COBRA(綜合醫療保險)剛用完;失業又沒有保險,我只能在我們布魯克林的小公寓裡熬過去,當時我們根本不知道新冠有多嚴重,而不是冒著沒有保障的醫院賬單的風險。將醫保與就業掛鉤的荒謬性從未如此明顯,對我,對整個國家來說都是如此。

這場疫情對保險公司來說也是一場災難。

“新冠疫情把一切都搞砸了,我們仍在應對其後果,”a16z 的Julie Yoo告訴我。“保險公司仍然無法預測整個系統的利用率。之前沒有接受手術的人現在正在接受手術。新冠期間沒有接受癌症篩查的人現在正在應對更晚期的癌症。”

出現新事物的最佳時機。

儘管如此,朱莉還是坦誠地表示,“每隔五年左右,就會出現一波‘這太貴了!成本還在不斷增長!’但實際上從未得到解決。”

我在 2022 年 1 月寫過關於Oscar Health 的文章,其創始人 Mario 也表達了謹慎:“我們以前也經歷過這種情況。ACA,私人交易所。美國醫療體系已經表現出了顯著的惰性。”

但朱莉、馬里奧以及所有與我交談過的人都相信 ICHRA 確實會有所不同。

“這一切都與解決方案的實用性息息相關?”馬里奧解釋道。“私人交易所不切實際,因為員工必須親自前往運營商那裡進行交易。ICHRA 則更加實用。”

朱莉也對此持樂觀態度。“確實有兩到五年的時間,各種因素的共同作用打破了這堵牆,”她說,“現在我們開始看到真正的創新。”

輸入 Thatch。

薩奇的 ICHRA 之旅

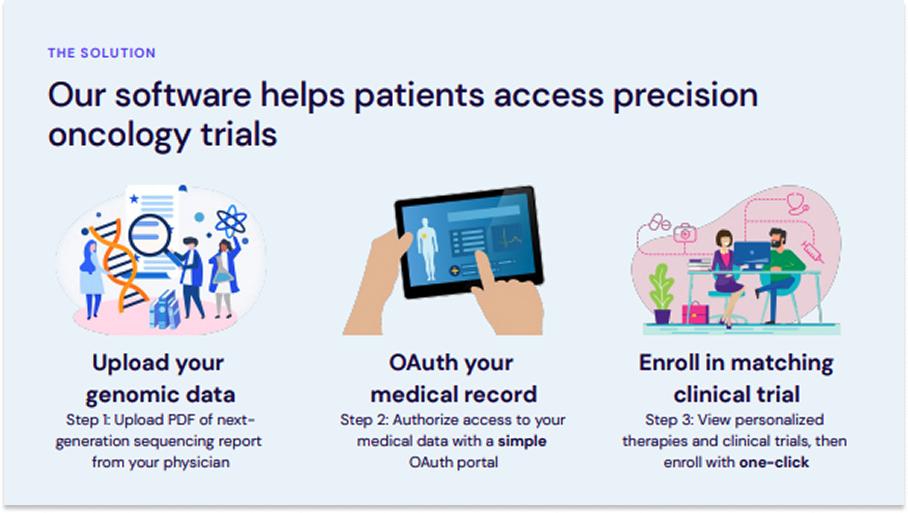

當威爾·馬尼迪斯 (Will Manidis)第一次將我介紹給克里斯 (Chris) 和亞當 (Adam) 時,以及當 Not Boring Capital 投資 Thatch 時,他們正在為患者建立一種參與精準腫瘤學試驗的方法。

這個問題對他們來說很個人化,因為克里斯和亞當的父母都因癌症去世,而且他們在癌症研究、生物技術、醫療保健和金融科技領域的工作經驗使他們非常適合解決這個問題。

然而,正如克里斯在Pear Healthcare Playbook 播客中所述,在與癌症患者交談時,他們意識到大多數人實際上並不尋求新的臨床工具。他們喜歡自己的腫瘤科醫生。他們一直說的是,支付醫療費用令人沮喪且昂貴。對於一支在醫療保健和金融科技領域經驗豐富的團隊來說,這似乎是他們或許能夠解決的問題。於是,他們又開始與患者溝通。

那年九月,他們曾請我在推特上分享他們正在做的事情,這樣他們就能找到更多人交流。我從來沒有收到過這麼多的請求。顯然,他們找到了一些靈感。

那麼,不是臨床試驗。與醫療費用有關。

在弄清楚那到底是什麼的同時,克里斯和亞當還在做任何新公司啟動和運營所需做的所有行政事務,比如為不斷增長的員工隊伍提供保險。

經驗塑造意識。意識塑造現實。

數百萬人都經歷過為公司設立保險的經歷。幾乎所有人都經歷過各種痛苦。嘗試過的人幾乎為零。

“對僱主來說,醫療保健支出是五大預算項目之一,他們無法控制,而且它總是在上漲,”谷歌前首席人力資源官 (CHRO) 拉斯洛·博克 (Laszlo Bock) 告訴我,他是現代硅谷人力資源實踐的締造者之一。“安泰每年都會發郵件說,‘今年保費要漲 8% 或 12%’。初創公司資金總是捉襟見肘,而醫療保健是他們無法控制的一個槓桿。”

然而,憑藉著他們獨特的經歷,克里斯和亞當意識到他們或許能夠施加一些控制。

克里斯和亞當的獨特之處首先在於他們近乎不敬的信念:醫療保健是可以修復的。他們從小就目睹了醫療保健體系並非總是有效,因此他們並不像其他人那樣懷著宗教般的敬畏之心。雖然現代醫學是一個奇蹟,但我們圍繞它建立的體系可以而且應該得到改進。

“我其實覺得,如今醫療保健領域的創業者已經不多了,因為你怎麼能去顛覆你如此崇敬或珍視的行業呢?”克里斯在Pear播客上說道。“有時候,早期的糟糕經歷會打開一扇窗戶,讓我們質疑那些我們認為理所當然的事情。”

正是這種信念,讓克里斯和亞當最初進入了醫療保健行業,並決定共同創辦一家公司來改善醫療保健系統。

然後,出現了一些幸運的巧合,或者說同步性,即在恰當的時機發生的糟糕的健康保險經歷。

克里斯辭職創辦Thatch的那個星期,他的跟腱撕裂了。手術後,他去做物理治療,卻被拒之門外,因為他的保險公司已經收回了他的治療費用,並聲稱他欠了2萬美元。處理保險事宜幾乎和撕裂連接小腿和腳跟的肌腱一樣痛苦。

克里斯跛著腿,無法進行物理治療,但他仍然要經營公司,這意味著需要招聘員工併為他們提供保險。Thatch 公司成立之初正值疫情期間,因此一直是一家遠程辦公的公司,這給原本就複雜的流程增添了更多複雜性。

最初,Thatch 選擇了位於奧斯汀(Chris 居住地)的保險計劃,但該計劃並非適用於所有成員,即使是早期規模較小的團隊。一位員工想繼續使用 Kaiser,因為他之前工作時用過,而且非常喜歡(Kaiser 是少數深受人們喜愛的醫療系統之一;無論是醫療系統還是保險公司,其激勵措施都與患者利益相一致)。另一位在紐約的員工發現,該計劃沒有覆蓋她的任何醫生,包括他多年來一直看的初級保健醫生。千篇一律的計劃幾乎不適合團隊中的任何人。

於是他們更換了保險計劃。就在這期間,克里斯和母親去日本度過了一次期待已久的難得假期。他收到了員工的短信,抱怨說他們無法去看醫生或取藥。保險在轉換期間失效了。在地球的另一端,克里斯在東京時間凌晨3點起床,打電話給保險公司,要求恢復保險(當然,他不能直接在網上辦理)。

他們一直在尋找適合員工的東西,這是一種令人討厭的後臺干擾,同時他們與客戶交談以弄清楚 Thatch 到底應該構建什麼。

就在那時,克里斯和亞當瞭解了 ICHRA。

這個規定恰恰解決了他們剛剛經歷的問題——千篇一律的保險範圍、過渡期的失效、無法留住醫生的員工——以及公司發展過程中不可避免地要面臨的成本不可預測的問題。

但 ICHRA 的實施極其複雜,即使他們擁有深厚的醫療保健和金融科技經驗,也難以使其順利實施。如果他們無法輕鬆搞定,普通企業就毫無機會。

憑藉通過經驗獲得的認識,克里斯和亞當可以看到 ICHRA 的時代已經到來,他們可以推動它向前發展。

ICHRA 的“為什麼是現在?”

我是個簡單的人。我認為評估一家初創公司時最重要的問題是“為什麼是現在?”