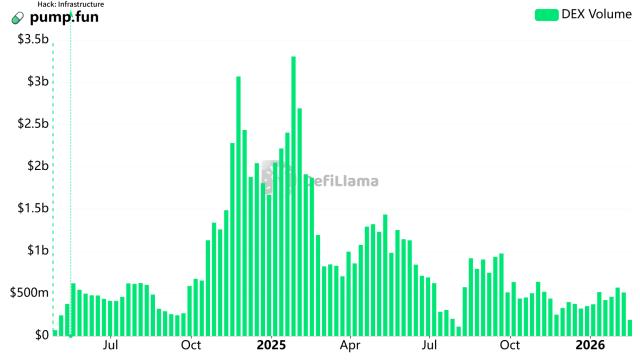

隨著區塊鏈技術的迭代與應用外延持續擴張,單一區塊鏈已難以承載不斷增長的業務訴求。如同互聯網從孤立網絡走向全球互聯一樣,加密原生基礎設施也在從一個個 “價值孤島” 邁向 “價值互聯網”,其核心是讓價值與狀態在不同執行環境間無感流轉、可驗證落地。從數據側看,DeFiLlama 發佈的 Bridged TVL 數據面板顯示全球跨鏈總鎖定價值規模處於數千億美元量級的高位區間,並保持活躍流動;從項目側看,跨鏈橋、通用消息協議、鏈抽象、意圖網絡、跨鏈執行器、跨鏈預言機、統一賬戶/通用 Gas、流動性聚合等名詞層出不窮,但從原理入手,它們本質上屬於同一賽道——在多共識域之間以最小信任完成消息傳遞、有效性證明與最終性對齊,從而實現跨鏈資源調度與狀態一致。 一般來說,跨鏈指在兩個獨立共識域之間實現資產/消息安全傳遞與原子性結算的具體機制/協議;多鏈指同一業務或資產在多條鏈上並行部署與運營的架構形態;互操作指跨鏈消息與狀態可交換、可解釋、可在地執行的系統能力。綜合而言,它們是實現 “聚鏈成網” 這一美好願景的不同剖面與維度。 本研報旨在以結構化方式形成該賽道的多層級系統性全景圖。首先,從底層狀態轉換模型出發,結合交互需求驅動的關鍵場景,在技術棧層級上完成分層建模,形成拆解該賽道項目的宏觀邏輯;隨後,在該框架上深入分析不同模型與場景下的核心技術原理,進而對各層級的代表性路徑與實現範式進行詳細解析;最後,結合 ERC 標準串聯從單鏈標準化到多鏈範式的演進脈絡,提煉跨鏈、多鏈、互操作賽道的發展趨勢與未來方向。

作者:0xstride,Web3Caff Research 研究員

封面:Photo by Kanhaiya Sharma on Unsplash,Typography by Web3Caff Research

字數:全文共計 26800+ 字

目錄

- 區塊鏈互操作賽道的結構化分類方法

- 狀態轉換的基礎:按底層交易模型分類

- UTXO 模型(Bitcoin、Nervos、Litecoin、Bitcoin Cash)

- 賬戶模型(EVM 兼容鏈)

- 對象模型(Sui、Aptos)

- 交互需求的驅動:按應用場景分類

- L1 <->︎ L1 主鏈橋接

- L1 <->︎ L2 垂直擴容

- L2 <->︎ L2 水平互聯

- 互操作性的技術棧:按架構層級分類

- 核心項目橫向標籤矩陣

- 基礎層項目矩陣

- 抽象層項目矩陣

- 應用層項目矩陣

- 各交易模型的互操作機制分析

- 同生態模型互通

- UTXO<->︎UTXO:比特幣生態內擴展

- 賬戶<->︎賬戶:EVM 生態系統內互操作

- 跨生態模型互通

- UTXO<->︎EVM:比特幣+智能合約

- EVM<->︎Move:賬戶模型與對象模型互通、多 VM 執行

- 同生態模型互通

- 各場景維度的跨鏈技術原理

- L1<->︎L1:主鏈間的資產/信息橋接原理

- L1<->︎L2:資產轉移與狀態同步機制

- L2<->︎L2:高頻交互與聚合路徑優化

- 同構 L2 間互操作

- 異構 L2 間橋接

- 各架構層級的跨鏈項目解析

- 基礎層:通用信息傳遞協議

- Axelar

- LayerZero

- Hyperlane

- 抽象層:意圖與鏈抽象中間層

- XION

- Particle Network

- Supra

- Unichain

- 應用層:資產橋、流動性網絡、用戶交互入口

- 專業化資產橋接服務

- 聚合型流動性網絡

- 用戶入口與界面優化

- 基礎層:通用信息傳遞協議

- 從 ERC 標準看多鏈 Token 範式演進

- 技術演進階段

- 單鏈標準化

- DeFi 標準化

- 多鏈 Token 標準化

- 核心趨勢總結

- 技術演進階段

- “聚鏈成網” 的風險圖譜與監管框架

- 技術側

- 市場側

- 監管側

- 全球基準框架

- 主要法域落地路徑

- 未來展望

- 技術:互操作的 ZK 方案

- 場景:多鏈網絡下的穩定幣與 RWA 融合發展

- 交叉:AI Agent 驅動的多鏈智能服務生態

- 要點結構圖

- 參考文獻

區塊鏈互操作賽道的結構化分類方法

多鏈並存、二層繁衍、機構與用戶需求分化,正在把流動性、狀態與用戶入口持續推向跨區塊鏈協同:資本與流量在多鏈間高速遷移,開發與集成成本被不斷外溢到上游基礎設施,安全事件與合規壓力則要求清晰的信任邊界與可審計路徑。僅靠 “項目故事” 難以對項目進行系統性梳理,為了建立一套可對齊的分析座標,本章提出如下分析框架。首先,按 “底層交易模型” 看可行邊界,這一維幫助我們判斷:某類方案是否與主流生態自然兼容、集成成本與遷移難度如何、併發與確定性的工程上限在哪裡,以及這些特性會如何反映到開發者採納、生態外溢與長期護城河。其次,按 “應用場景” 看真實需求,跨鏈的需求始終由業務驅動,從鏈的層級入手,一般有 Layer1 主網(以下簡稱 L1)以及 Layer2 擴容方案(以下簡稱 L2),因此,我們將交互拆為 L1↔L1、L1↔L2、L2↔L2 三類,便於區分清結算型、擴容內生型或高頻路由型等不同。最後,按 “架構層級” 看價值捕獲。我們參考網絡分層思想,將賽道劃分為基礎層、抽象層、應用層三類,便於判斷項目價值究竟沉澱在 “協議底座”、還是 “抽象中間件”、抑或是 “流量前端”。

狀態轉換的基礎:按底層交易模型分類

區塊鏈本質上是一個確定性狀態機,其狀態轉換機制(即交易模型)構成了系統架構的基礎層,直接決定了互操作協議的設計範式和實現路徑。當前區塊鏈生態系統中主要採用三種核心交易模型:基於未花費交易輸出的 UTXO 模型、基於賬戶餘額的 Account 模型,以及基於資源對象的 Object 模型。這些模型在狀態表示、併發執行、數據一致性保證以及鏈間操作兼容性等維度存在差異,下面將對這三種模型進行詳細分析。