2025 年,世界真正開啟鏈上之旅。

編譯:Will 阿望,投融資律師,專注 Web3 & Digital Asset;獨立研究員,專注代幣化、RWA、支付、DeSci

當 a16z 在 2022 年發佈首份《State of Crypto》報告時,整個行業尚處青春期:加密總市值大約只有今天的一半,區塊鏈速度慢、費用高、可靠性低。過去三年,加密建設者熬過了深度熊市與政治不確定性,卻仍持續推動基礎設施升級和其他關鍵進展。正是這些努力,把我們帶到今天——加密已成為現代經濟不可忽視的一部分。

早期的加密敘事,為之買單的更多的是鏈上參與者,大家都有共同的目的:一個一夜暴富的夢。然而 2025 年的加密敘事,是行業成熟的篇章,是行業走向大眾的起點。

一句話:加密長大了。

- 傳統金融巨擘——Visa、貝萊德、富達、摩根大通——以及科技原生挑戰者 PayPal、Stripe、Robinhood——都已推出或正在上線加密產品。

- 區塊鏈如今每秒處理超過 3,400 筆交易,五年增長百餘倍。

- 穩定幣年交易量達 46 萬億美元(按 9 萬億美元調整後口徑),足以與 Visa 和 PayPal 抗衡。

- 比特幣與以太坊現貨 ETF 等產品持倉規模逾 1,750 億美元。

在這個時代巨輪開始運轉的起始,我們需要釐清的是:在那些為鏈上參與者構建的,很多已經消散雲煙的眾多敘事中,哪些事物經過大浪淘沙能夠留下,並且能夠迅速嵌入 “世界正在集體上鍊” 這股熱潮;同時,這些事物如何能夠在未來伴隨這股熱潮茁壯成長。

因此,我們編譯了 a16z 的 State of Crypto 2025: The year crypto went mainstream,該報告全面剖析了這一行業蛻變:從加密生態概述,到機構採納、穩定幣崛起以及隨之而來的 “世界正在集體上鍊”,區塊鏈作為金融基礎設施的稟賦得到證實,並會將加密與 AI 進行融合。

https://a16zcrypto.com/posts/article/state-of-crypto-report-2025

核心發現,關鍵結論:

- 加密市場規模龐大、全球擴張、持續增長

- 金融機構全面擁抱加密

- 穩定幣已走向主流

- 加密在美國比以往任何時候都更強勁

- 世界正在集體上鍊

- 區塊鏈基礎設施(幾乎)已準備好迎接黃金時段

- 加密與 AI 正在交匯融合

一、市場:龐大、全球、持續增長的加密市場

2025 年,從數據層面,加密總市值首次突破 4 萬億美元大關,加密錢包用戶數也創歷史新高,較去年增長 20%。從監管層面,由敵對的監管環境轉向大力支持,加之從穩定幣、傳統金融資產代幣化到新興用例的技術採用加速——將共同定義下一個週期。

我們估計,目前約有 4000 萬至 7000 萬名活躍加密用戶,即在過去一年中定期在鏈上發起交易的人群;按照我們最新修訂的測算方法,這一數字比去年增加了約 1000 萬。

即便如此,這群人僅佔全球加密持有總人數的 7.16 億(同比增長 16%)中的一小部分,也僅佔每月約 1.81 億個鏈上活躍地址(同比下降 18%)中的一小部分。被動持幣者(僅持有卻不鏈上交互)與活躍使用者(定期鏈上交易)之間的巨大落差,意味著開發者仍有機會把海量已持幣卻尚未上鍊的潛在用戶轉化為真正的鏈上參與者。

那麼,這些用戶究竟分佈在哪裡?他們又在做什麼?

加密是全球性的,但不同地區的用法明顯分化。以移動端錢包活躍度作為鏈上行為的晴雨表,增長最快的正是阿根廷、哥倫比亞、印度、尼日利亞等新興市場,僅阿根廷一國,在過去三年裡移動端加密錢包使用量激增 16 倍,背景是本國貨幣危機不斷加深。

與此同時,與代幣相關的網頁訪問流量地理分析顯示,發達經濟體對 “代幣” 本身的興趣指標更高。澳大利亞、韓國等國的活動更多集中在交易與投機,與發展中國家的使用行為形成鮮明對比。

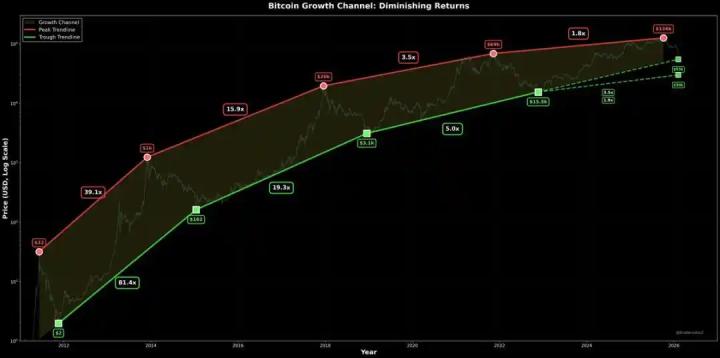

佔加密總市值逾半的比特幣突破 126,000 美元歷史新高,日益被投資者視為價值儲藏工具。以太坊與 Solana 也收復了 2022 年熊市後的大部分失地。

隨著區塊鏈持續擴容、費用市場成熟、新應用湧現,某些指標變得愈發關鍵——其中之一便是 “真實經濟價值”(real economic value),即人們為使用區塊鏈而實際支付的費用。如今,Hyperliquid 與 Solana 合計貢獻了 53% 的收費型經濟活動,這與往年比特幣、以太坊獨大的格局形成顯著反差。

在建設者層面,加密依舊多鏈並存:比特幣、以太坊(含 L2)與 Solana 吸引的開發者數量最多。以太坊及其 L2 在 2025 年成為新開發者的首選目的地;而 Solana 則是增速最快的生態之一,過去兩年建設者興趣度上漲 78%。該結論基於 a16z 加密投資團隊對創始人 “已入駐或計劃入駐生態” 的持續調研。(如需深入觀察這些及其他趨勢,請訪問我們的 State of Crypto 數據儀表板。)

二、金融機構已全面擁抱加密

2025 年是機構採納的元年。去年《State of Crypto》報告發布僅五天後,Stripe 便宣佈有意收購穩定幣基礎設施平臺 Bridge,標誌著傳統金融巨頭也開始公開佈局穩定幣。競爭由此展開:傳統金融公司準備好在公眾視野中邁出穩定幣步伐。

幾個月後,Circle 的十億美元 IPO 讓穩定幣發行商正式躋身主流金融機構之列。7 月,跨黨派《GENIUS 法案》正式生效,為建設者和機構提供了明確的監管框架。此後,SEC 文件中提及 “穩定幣” 的次數增長了 64%,大型金融機構的相關公告也接踵而至。

機構採納速度急劇加快。傳統機構——包括花旗、富達、摩根大通、萬事達、摩根士丹利和 Visa——現已(或計劃)直接向消費者提供加密產品,使他們能夠像交易股票、ETF 等傳統工具一樣買賣和持有數字資產。與此同時,PayPal 和 Shopify 等平臺則加倍投入支付領域,為商戶與消費者之間的日常交易構建鏈上基礎設施。

除直接提供產品外,主要金融科技公司——包括 Circle、Robinhood 和 Stripe——也在積極開發或已宣佈計劃開發專注於支付、現實世界資產和穩定幣的新公鏈。這些舉措有望帶來更多支付流向鏈上,推動企業採用,並最終構建一個更大、更快、更全球化的金融體系。

這些公司擁有龐大的分銷網絡,若發展順利,加密將深度融入我們日常使用的金融服務。

交易所交易產品(ETP)是機構投資的另一大推手,目前鏈上加密持倉規模逾 1750 億美元,較去年 650 億美元增長 169%。

貝萊德 iShares 比特幣信託(IBIT)被視為有史以來交易最活躍的比特幣 ETP 產品,隨後推出的以太坊 ETP 也在近幾個月吸引了顯著資金流入。(注:儘管常被稱作 ETF,這些產品實際以 ETP 形式在 SEC S-1 表格註冊,表明其底層資產並非證券。)

這些產品降低了加密投資門檻,釋放了歷史上一直觀望的大量機構資本。

公開上市的 “數字資產國庫”(DAT)公司——即在資產負債表上持有加密資產的企業,類似於企業持有現金——目前合計持有流通中比特幣和以太坊總量的約 4%。這些 DAT 公司與 ETP 產品一起,現已控制約 10% 的比特幣和以太坊供應量。

三、穩定幣走向主流

沒有任何現象比穩定幣的崛起更能昭示 2025 年加密的成熟。過去幾年,穩定幣主要被用來結算投機性的加密交易;而近兩年,它已成為最快、最便宜、最全球化的美元轉賬方式——不到一秒、不到一美分,幾乎可抵達世界任何角落。

今年,穩定幣更成為鏈上經濟的脊樑。

過去十二個月,穩定幣總交易量達 46 萬億美元,較前一年增長 106%。儘管這一數字主要代表金融流動,並非像銀行卡網絡那樣的零售支付,因而不是嚴格意義上的同類對比,但規模已接近 Visa 的三倍,並逼近貫穿整個美國銀行體系的 ACH 網絡。

若採用 “調整後” 口徑——即剔除機器人及其他人為刷量行為、更能反映真實需求的指標——穩定幣過去十二個月交易量為 9 萬億美元,同比增長 87%,是 PayPal 全年支付量的五倍以上,並已超過 Visa 的一半。

採用速度仍在加快。2025 年 9 月,月度調整後穩定幣交易量一舉創下約 1.25 萬億美元的新高。值得注意的是,這一活動與整體加密交易量的相關性極低,表明穩定幣的用途已脫離投機,真正實現了產品與市場契合。

穩定幣總供應量亦刷新紀錄,突破 3000 億美元。市場頭部穩定幣佔據主導:USDT 與 USDC 合計佔供應總量的 87%。2025 年 9 月,以太坊與波場鏈上結算的調整後穩定幣交易量達 7720 億美元,佔全鏈交易量的 64%。儘管這兩大發行方與公鏈佔據大部分活動,新興鏈與新興發行方的增長亦在提速。

穩定幣如今已成為全球宏觀經濟力量:超過 1% 的美元現以代幣化穩定幣形式存在於公共區塊鏈上,其美債持有量從去年的第 20 位升至第 17 位,總額逾 1500 億美元,超過許多主權國家。

與此同時,美國國債總額激增,而全球對該債務的需求卻在減弱;外國央行三十年來首次將更多儲備配置於黃金而非美債。

但穩定幣逆勢而上:超過 99% 的穩定幣以美元計價,預計到 2030 年規模將增長十倍至逾 3 萬億美元,有望在未來數年成為美國債務持續且強勁的需求來源。

即使外國央行減持美債,穩定幣仍在鞏固美元的全球主導地位。

四、美國的加密友好監管環境

華盛頓已徹底扭轉昔日敵對姿態,重新點燃建設者的信心。

今年,《GENIUS 法案》的正式生效以及《CLARITY 法案》在眾議院的通過,標誌著兩黨形成明確共識:加密不僅將長期存在,而且已準備好在美國蓬勃發展。兩項法案共同搭建起涵蓋穩定幣、市場結構與數字資產監管的完整框架,在鼓勵創新與保護投資者之間取得平衡。總統第 14178 號行政令則進一步掃清障礙,撤銷了此前一系列反加密政策,並設立跨機構工作組,負責全面現代化聯邦層面的數字資產政策。

日益清晰的監管環境,為創業者開闢了一條將代幣打造為新一代數字原語的道路——其意義堪比網站之於早期互聯網。隨著規則明朗,更多網絡代幣能夠完成經濟閉環:通過鏈上活動產生真實收入,並將價值直接歸屬於代幣持有者,從而構建一個自我維持、且讓更多用戶分享紅利的互聯網新經濟引擎。

五、世界正在集體上鍊

鏈上經濟——昔日僅為早期採用者的小眾樂園——已演變成一個擁有數千萬月活參與者的多板塊市場。如今近五分之一的現貨交易量發生在去中心化交易所。

永續合約在過去一年成交量增長近 8 倍,成為加密投機者的新寵。去中心化永續合約平臺如 Hyperliquid 已處理數萬億美元交易,本年度年化收入逾 10 億美元,足以與部分中心化交易所分庭抗禮。

現實世界資產(RWA)——美國國債、貨幣市場基金、私募信貸、房地產等傳統資產在鏈上的 “代幣化” 形態——正架起加密與傳統金融的橋樑。代幣化 RWA 總市值現已達 300 億美元,兩年內增長近 4 倍。

金融之外,2025 年區塊鏈最具雄心的前沿之一是 DePIN(去中心化物理基礎設施網絡)。正如 DeFi 重構了金融,DePIN 正在重塑物理基礎設施:電信與交通網絡、能源網格等。機會巨大:世界經濟論壇預測 DePIN 賽道到 2028 年將增長至 3.5 萬億美元。

Helium 網絡是最佳範例。這一草根無線網絡如今通過 11.1 萬個用戶自運營熱點,為 140 萬日活用戶提供 5G 蜂窩覆蓋。

預測市場在 2024 年美國總統大選週期闖入主流,Polymarket 與 Kalshi 兩大平臺合計月交易量一度達數十億美元。儘管外界質疑大選年後熱度能否持續,這些平臺 2025 年初以來交易量仍增長近 5 倍,再次逼近峰值。

監管明朗化缺位之際,迷因幣一度爆發。過去一年有超 1300 萬種迷因幣被髮行。不過,隨著合理政策與兩黨立法為更具生產力的區塊鏈用例鋪路,該趨勢近月已降溫:9 月新發行數量較 1 月減少 56%。

NFT 市場交易量遠未回到 2022 年峰值,但月度活躍買家數量卻在增長。這暗示消費者行為正從投機轉向收藏,得益於 Solana、Base 等鏈上更低廉的區塊空間。(關於加密與創作者經濟的交匯,詳見我們的 Voices Onchain 計劃。)

六、區塊鏈基礎設施正在迎接黃金時段

若沒有底層基礎設施的跨越式進步,上述所有活躍度都無從談起。

短短五年,主流區塊鏈網絡的合計吞吐量已提升百餘倍。當年,全網每秒處理不到 25 筆交易;如今,每秒可完成 3,400 筆,與納斯達克撮合引擎或 Stripe“黑色星期五” 全球峰值持平——而成本僅為歷史水平的一個零頭。

在各生態中,Solana 已成為最矚目的高性能代表。其高吞吐、低費用的架構正支撐從 DePIN 項目到 NFT 市場的一切應用,原生應用在過去一年創收 30 億美元。按計劃,年底前的升級將使網絡容量再翻一倍。

以太坊繼續按擴容路線圖推進,大部分經濟活動已遷移至 Arbitrum、Base、Optimism 等 L2。L2 平均交易成本從 2021 年的約 24 美元降至今日不足 1 美分,使與以太坊相連的區塊空間既便宜又充足。

跨鏈橋讓區塊鏈彼此互通。LayerZero、Circle 跨鏈傳輸協議等方案允許用戶在多鏈系統間無縫轉移資產;Hyperliquid 官方橋今年迄今成交量已達 740 億美元。

隱私重新成為焦點,並可能成為大規模普及的前提。跡象包括:2025 年 “加密隱私” 相關谷歌搜索激增;Zcash 屏蔽池供應量增至近 400 萬 ZEC;Railgun 月交易流超過 2 億美元。

更多動量信號:以太坊基金會成立全新隱私團隊;Paxos 與 Aleo 合作推出合規私有穩定幣 USAD;美國海外資產控制辦公室解除對去中心化隱私協議 Tornado Cash 的制裁。隨著加密走向主流,我們預計這一趨勢將在未來幾年進一步加速。

同樣,零知識(ZK)與簡潔證明系統正從數十年學術研究迅速演變為關鍵基礎設施。ZK 系統已集成至各類 Rollup、合規工具,甚至主流 Web 服務——谷歌新推出的 ZK 身份系統即是例證。

與此同時,區塊鏈正加快後量子路線圖。約 7,500 億美元的比特幣存放在未來量子攻擊可能威脅的地址中。美國政府已計劃到 2035 年將聯邦系統遷移至後量子加密算法。

七、AI 與加密正在交匯融合

除了其他進步之外,2022 年 ChatGPT 的推出將人工智能推至公眾關注的焦點,也為加密帶來了清晰可見的機會。從追蹤內容出處與知識產權許可,到為自主代理提供支付通道,加密可能成為解決人工智能若干最緊迫挑戰的關鍵方案。

去中心化身份系統如 World,已對超過 1700 萬人完成驗證,可提供 “人類證明”,幫助區分真人機器人。

協議標準如 x402 正在崛起,有望成為自主 AI 代理的金融支柱,使其能夠進行微支付、訪問 API 並在無需中介的情況下結算款項——Gartner 估計,到 2030 年,這類經濟規模可能達到 30 萬億美元。

與此同時,人工智能的計算層正集中於少數科技巨頭,引發對中心化與審查的擔憂。僅 OpenAI Anthropic 兩家公司便控制了 “原生 AI” 公司 88% 的收入;亞馬遜、微軟谷歌佔據雲基礎設施市場的 63%,而 NVIDIA 佔據數據中心 GPU 市場的 94%。這些失衡在過去幾年推動了 “七巨頭” 公司兩位數的季度淨利潤增長,而其餘 S&P 493 公司的盈利增長總和卻未能跑贏通脹。

區塊鏈為 AI 系統日益集中的力量提供了制衡機制。

在 AI 熱潮中,部分建設者已從加密轉向人工智能。我們的分析顯示,自 ChatGPT 發佈以來,約有 1000 個崗位從加密領域流向 AI。然而,這一數字已被來自傳統金融科技等其他領域、且數量相同的新建設者加入加密所抵消。

八、未來幾何?

隨著監管輪廓日益清晰,代幣通過手續費產生真實收益的路徑已被照亮。

- 傳統金融機構與金融科技公司將繼續加速擁抱加密;

- 穩定幣將升級遺留系統,讓全球金融服務觸手可及;

- 新一代消費產品則將把下一波用戶帶上鍊。

我們已擁有基礎設施,已掌握分銷渠道,也終將獲得監管確定性,從而將這項技術推向主流。

升級金融體系、重建全球支付通道、打造世界應得的互聯網——時機已到。

十七年過去,加密正走出青春期,步入成年。

免責聲明:作為區塊鏈信息平臺,本站所發佈文章僅代表作者及嘉賓個人觀點,與 Web3Caff 立場無關。文章內的信息僅供參考,均不構成任何投資建議及要約,並請您遵守所在國家或地區的相關法律法規。

歡迎加入 Web3Caff 官方社群:X(Twitter)賬號丨Web3Caff Research X(Twitter)賬號丨微信讀者群丨微信公眾號