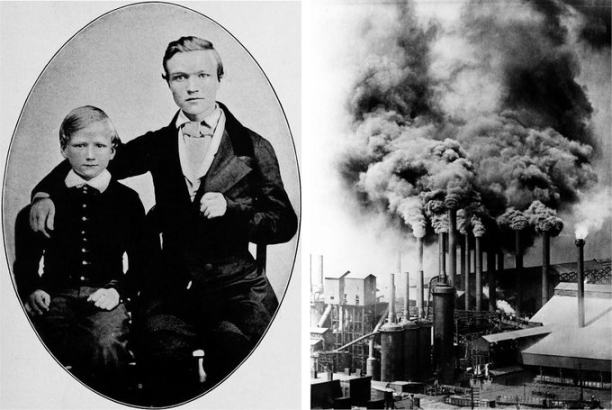

Trái: Andrew Carnegie thời trẻ và anh trai. Phải: Các nhà máy thép ở Pittsburgh trong thời kỳ hoàng kim.

Vào những năm 1850, Andrew Carnegie là một nhân viên điện báo chạy khắp các con phố lầy lội của Pittsburgh, khi đó sáu trong mười người Mỹ là nông dân. Chỉ hai thế hệ sau, Carnegie và các đồng nghiệp của ông đã kiến tạo nên thế giới hiện đại, ngựa nhường chỗ cho đường sắt, ánh nến nhường chỗ cho đèn điện, và sắt nhường chỗ cho thép.

Kể từ đó, công việc đã chuyển từ nhà máy sang văn phòng. Ngày nay, tôi điều hành một công ty phần mềm ở San Francisco, xây dựng các công cụ cho hàng trăm nghìn người lao động tri thức. Tại thành phố công nghệ này, mọi người đều nói về Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát (AGI), nhưng hầu hết hai tỷ người làm việc văn phòng vẫn chưa cảm nhận được sự hiện diện của nó. Công việc tri thức sẽ như thế nào trong tương lai gần? Điều gì sẽ xảy ra khi trí tuệ không ngừng được tích hợp vào cấu trúc tổ chức?

Những bộ phim thời kỳ đầu thường giống như các vở kịch trên sân khấu, với máy quay ghi hình lại toàn bộ sân khấu.

Tương lai thường khó đoán trước vì nó luôn khoác lên mình lớp vỏ của quá khứ. Những cuộc trò chuyện thời kỳ đầu ngắn ngủi như những bức điện tín, và những bộ phim đầu tiên giống như những vở kịch được ghi hình lại. Như Marshall McLuhan đã nói, "Chúng ta luôn nhìn vào tương lai qua gương chiếu hậu."

Hình thức trí tuệ nhân tạo phổ biến nhất hiện nay vẫn giống với Google Search của quá khứ. Như McLuhan đã nói, "Chúng ta luôn nhìn vào tương lai qua gương chiếu hậu." Ngày nay, chúng ta thấy các chatbot AI đang bắt chước hộp tìm kiếm của Google. Chúng ta đang mắc kẹt trong giai đoạn chuyển tiếp khó chịu xảy ra với mỗi cuộc cách mạng công nghệ.

Tôi không có tất cả các câu trả lời về tương lai. Nhưng tôi thích sử dụng một vài phép ẩn dụ lịch sử để suy nghĩ về vai trò của trí tuệ nhân tạo ở các cấp độ khác nhau của cá nhân, tổ chức và thậm chí cả nền kinh tế nói chung.

Cá nhân: Từ xe đạp đến ô tô

Những dấu hiệu ban đầu có thể được nhận thấy ở các lập trình viên, những người được coi là "chuyên gia cao cấp" trong lĩnh vực công việc trí tuệ.

Người đồng sáng lập của tôi, Simon, từng là một "lập trình viên siêu hạng", nhưng gần đây anh ấy hiếm khi viết mã bằng tay. Đi ngang qua bàn làm việc của anh ấy, bạn sẽ thấy anh ấy đồng thời quản lý ba hoặc bốn trợ lý lập trình AI. Những trợ lý này không chỉ gõ nhanh hơn mà còn tư duy tốt hơn, giúp anh ấy làm việc hiệu quả hơn từ 30 đến 40 lần. Anh ấy thường lên lịch nhiệm vụ trước bữa trưa hoặc giờ đi ngủ, cho phép AI tiếp tục làm việc trong khi anh ấy vắng mặt. Anh ấy đã biến thành một người quản lý với trí tuệ vô hạn.

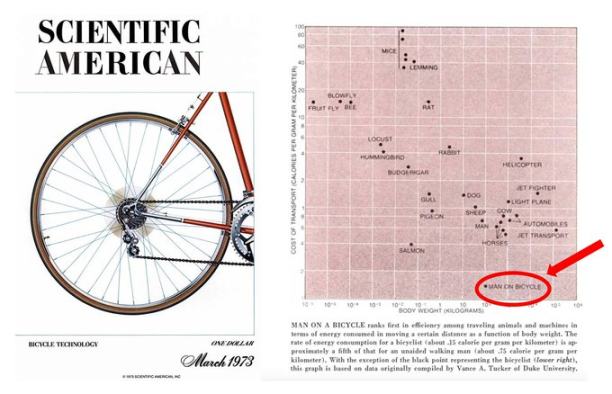

Một nghiên cứu về hiệu quả tập thể dục trên tạp chí Scientific American những năm 1970 đã truyền cảm hứng cho Steve Jobs tạo ra phép ẩn dụ nổi tiếng về "chiếc xe đạp tư duy". Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ kể từ đó, chúng ta đã "cưỡi xe đạp" trên xa lộ thông tin.

Vào những năm 1980, Steve Jobs gọi máy tính cá nhân là "chiếc xe đạp tư duy". Một thập kỷ sau, chúng ta đã xây dựng "xa lộ thông tin" mang tên internet. Nhưng ngày nay, hầu hết công việc trí thức vẫn dựa vào sức lao động của con người. Cứ như thể chúng ta vẫn đang đạp xe trên đường cao tốc suốt thời gian qua vậy.

Nhờ trợ lý AI, những người như Simon đã nâng cấp từ đi xe đạp sang lái ô tô.

Khi nào các loại lao động tri thức khác mới có thể "lái xe"? Có hai câu hỏi cần được giải đáp.

Tại sao công việc tri thức được hỗ trợ bởi AI lại khó khăn hơn so với trợ lý lập trình? Bởi vì công việc tri thức thường phân tán hơn và khó xác minh hơn.

Đầu tiên, có vấn đề về ngữ cảnh rời rạc. Trong lập trình, các công cụ và ngữ cảnh thường được tập trung ở một nơi: hoàn cảnh phát triển tích hợp (IDE), kho mã nguồn hoặc thiết bị đầu cuối. Nhưng công việc liên quan đến kiến thức tổng quát lại nằm rải rác trên hàng tá công cụ khác nhau. Hãy tưởng tượng một trợ lý AI đang cố gắng soạn thảo mô tả sản phẩm: nó cần rút thông tin từ các cuộc trò chuyện trên Slack, tài liệu chiến lược, dữ liệu quý trước từ bảng điều khiển và những ký ức tổ chức chỉ tồn tại trong não bộ của con người. Hiện tại, con người đóng vai trò là chất kết dính, ghép nối mọi thứ lại với nhau bằng cách sao chép, dán và chuyển đổi giữa các tab trình duyệt. Chừng nào ngữ cảnh chưa được tích hợp, các trợ lý AI sẽ bị hạn chế trong những ứng dụng hẹp.

Yếu tố còn thiếu thứ hai là khả năng kiểm chứng. Mã nguồn có một đặc tính kỳ diệu: bạn có thể kiểm chứng nó thông qua việc thử nghiệm và báo cáo lỗi. Các nhà phát triển mô hình tận dụng điều này để huấn luyện AI lập trình tốt hơn bằng các phương pháp như học tăng cường. Nhưng làm thế nào để bạn kiểm chứng xem một dự án có được quản lý tốt hay một bản ghi nhớ chiến lược có xuất sắc hay không? Chúng ta vẫn chưa tìm ra phương pháp để cải thiện các mô hình làm việc dựa trên kiến thức tổng quát. Do đó, con người vẫn cần tham gia vào quá trình này để giám sát, hướng dẫn và chứng minh điều gì là "tốt".

Đạo luật Cờ Đỏ năm 1865 yêu cầu người cầm cờ phải đi trước xe ô tô khi xe đang lưu thông trên đường phố (đạo luật này đã bị bãi bỏ vào năm 1896).

Những kinh nghiệm thực tiễn về trợ lý lập trình năm nay đã cho chúng ta thấy rằng "sự tham gia của con người" không phải lúc nào cũng lý tưởng. Nó giống như việc có người kiểm tra từng con bu lông một trên dây chuyền sản xuất, hoặc đi bộ trước đầu xe để dọn đường (xem Đạo luật Cờ Đỏ năm 1865). Chúng ta nên có người giám sát toàn bộ quy trình từ góc nhìn cao hơn, thay vì trực tiếp tham gia trong đó. Khi bối cảnh được tích hợp và công việc trở nên có thể kiểm chứng được, hàng tỷ người lao động sẽ chuyển từ "đạp xe" sang "lái xe", và từ "lái xe" sang "lái xe tự động".

Tổ chức: Thép và Hơi nước

Các công ty là một phát minh hiện đại; hiệu quả hoạt động của chúng giảm dần khi quy mô tăng lên, cuối cùng đạt đến giới hạn của mình.

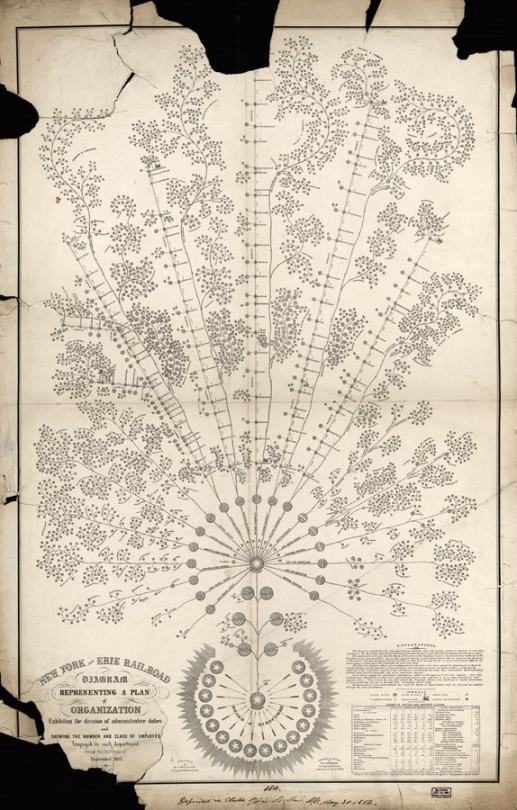

Sơ đồ tổ chức của Công ty Đường sắt New York và Erie năm 1855. Các tập đoàn hiện đại và cấu trúc tổ chức của chúng đã phát triển song song với đường sắt, một trong những doanh nghiệp sớm nhất đòi hỏi sự phối hợp của hàng nghìn người trên quãng đường dài.

Nhiều thế kỷ trước, hầu hết các công ty chỉ là những xưởng nhỏ với khoảng chục người. Ngày nay, chúng ta có các tập đoàn đa quốc gia với hàng trăm nghìn nhân viên. Cơ sở hạ tầng truyền thông, dựa vào các cuộc họp và bộ não con người được kết nối thông tin, đang bị quá tải bởi khối lượng công việc tăng trưởng theo cấp số nhân này. Chúng ta cố gắng giải quyết vấn đề bằng hệ thống phân cấp, quy trình và tài liệu, nhưng điều này giống như việc xây dựng một tòa nhà chọc trời bằng gỗ - sử dụng các công cụ quy mô con người để giải quyết các vấn đề quy mô công nghiệp.

Hai phép ẩn dụ lịch sử minh họa cách các tổ chức có thể trông khác đi trong tương lai khi họ sở hữu các nguồn lực công nghệ mới.

Một kỳ tích bằng thép: Tòa nhà Woolworth ở New York, hoàn thành năm 1913, từng là tòa nhà cao nhất thế giới.

Vật liệu đầu tiên là thép. Trước khi có thép, chiều cao các tòa nhà thế kỷ 19 bị giới hạn ở sáu hoặc bảy tầng. Sắt, mặc dù chắc chắn, nhưng lại giòn và nặng; việc thêm nhiều tầng sẽ khiến cấu trúc sụp đổ dưới trọng lượng của chính nó. Thép đã thay đổi mọi thứ. Nó vừa chắc chắn lại vừa linh hoạt, cho phép tạo ra khung nhẹ hơn, tường mỏng hơn và các tòa nhà có thể đột nhiên cao tới hàng chục tầng, tạo ra những kiểu kiến trúc mới.

Trí tuệ nhân tạo (AI) là "thanh thép" của một tổ chức. Nó hứa hẹn duy trì sự nhất quán về ngữ cảnh trong toàn bộ quy trình làm việc, đưa ra quyết định khi cần thiết mà không gây nhiễu. Giao tiếp giữa người với người sẽ không còn cần phải đóng vai trò như một bức tường chịu lực nữa. Các cuộc họp thống nhất kéo dài hai giờ mỗi tuần có thể trở thành các cuộc đánh giá không đồng bộ năm phút; các quyết định của ban lãnh đạo cấp cao cần ba cấp phê duyệt có thể được hoàn thành trong vài phút. Các công ty có thể thực sự mở rộng quy mô mà không làm giảm hiệu quả hoạt động như chúng ta từng cho là không thể tránh khỏi.

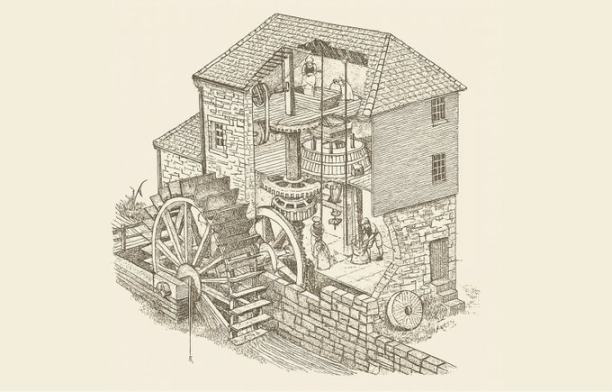

Một cối xay gió động lực bằng sức nước. Năng lượng nước rất mạnh mẽ nhưng không ổn định và bị hạn chế bởi vị trí và mùa vụ.

Câu chuyện thứ hai là về động cơ hơi nước. Vào những ngày đầu của Cách mạng Công nghiệp, các nhà máy dệt may đầu tiên được xây dựng dọc theo các con sông và được vận hành bằng cối xay nước. Sau khi động cơ hơi nước xuất hiện, ban đầu các chủ nhà máy chỉ thay thế cối xay nước bằng động cơ hơi nước, giữ nguyên mọi thứ khác, dẫn đến năng suất tăng lên không đáng kể.

Bước đột phá thực sự đến khi các chủ nhà máy nhận ra họ có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của nguồn nước. Họ xây dựng các nhà máy lớn hơn gần công nhân, cảng và nguyên liệu thô, đồng thời thiết kế lại bố cục xung quanh động cơ hơi nước (sau này, với sự phổ biến rộng rãi của điện, các chủ nhà máy tiếp tục loại bỏ trục động lực trung tâm, phân bổ các động cơ nhỏ hơn khắp nhà máy để cung cấp năng lượng cho các máy móc khác nhau). Năng suất tăng vọt, và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thực sự bắt đầu.

Bức tranh khắc năm 1835 của Thomas Allom mô tả một nhà máy dệt chạy bằng hơi nước ở Lancashire, Anh.

Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn "thay thế cối xay nước". Bằng cách nhồi nhét các chatbot AI vào quy trình làm việc được thiết kế cho con người, chúng ta vẫn chưa hình dung được các tổ chức sẽ trông như thế nào khi những ràng buộc cũ biến mất và các công ty có thể dựa vào trí tuệ không giới hạn hoạt động ngay cả khi bạn đang ngủ.

Tại công ty Notion của tôi, chúng tôi đã và đang thử nghiệm. Bên cạnh 1.000 nhân viên, hiện chúng tôi có hơn 700 trợ lý AI đảm nhiệm các công việc lặp đi lặp lại: ghi âm cuộc họp, trả lời câu hỏi để tổng hợp kiến thức đội ngũ, xử lý yêu cầu CNTT, ghi nhận phản hồi của khách hàng, giúp nhân viên mới làm quen với các chế độ phúc lợi và viết báo cáo tình trạng hàng tuần để tránh việc sao chép và dán thủ công… Đây mới chỉ là khởi đầu. Tiềm năng thực sự chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng và sự trì trệ của chúng ta.

Kinh tế: Từ Florence đến các siêu đô thị

Thép và hơi nước không chỉ làm thay đổi các tòa nhà và nhà máy, mà còn cả các thành phố.

Cho đến vài trăm năm trước, các thành phố vẫn được đo lường theo quy mô con người. Bạn có thể đi bộ xuyên Florence trong bốn mươi phút, và nhịp sống được quyết định bởi khoảng cách mọi người có thể đi bộ và phạm vi âm thanh.

Sau đó, kết cấu khung thép đã tạo điều kiện cho việc xây dựng các tòa nhà chọc trời; đường sắt chạy bằng hơi nước kết nối trung tâm thành phố với vùng nội địa; thang máy, tàu điện ngầm và đường cao tốc ra đời sau đó. Quy mô và mật độ dân cư của các thành phố tăng lên đáng kể—Tokyo, Trùng Khánh, Dallas.

Đây không chỉ đơn thuần là những phiên bản phóng to của Florence; chúng đại diện cho những lối sống hoàn toàn mới. Các siêu đô thị có thể gây mất phương hướng, nặc danh và khó định hướng. Sự "khó nhận biết" này là cái giá phải trả cho quy mô. Nhưng chúng cũng mang lại nhiều cơ hội hơn, tự do hơn và hỗ trợ nhiều người tham gia vào nhiều hoạt động hơn với sự kết hợp đa dạng hơn—điều mà các thành phố thời Phục Hưng với quy mô con người không bao giờ có thể đạt được.

Tôi cho rằng nền kinh tế tri thức cũng sắp trải qua một sự chuyển đổi tương tự.

Ngày nay, công việc trí thức chiếm gần một nửa GDP của Mỹ, nhưng hoạt động của nó vẫn chủ yếu ở quy mô con người: đội ngũ gồm hàng chục người, quy trình làm việc dựa vào các cuộc họp và email, và các tổ chức khó có thể tồn tại nếu có hơn một trăm người... Chúng tôi đã xây dựng "Florence" bằng đá và gỗ.

Khi các trợ lý AI được triển khai trên quy mô lớn, chúng ta sẽ xây dựng "Tokyo", một tổ chức gồm hàng ngàn AI và con người; các quy trình làm việc hoạt động liên tục xuyên suốt các múi giờ mà không cần chờ ai đó thức dậy; và các quyết định được tổng hợp với mức độ can thiệp của con người vừa phải.

Đó sẽ là một trải nghiệm khác: nhanh hơn, hiệu quả hơn, nhưng ban đầu sẽ chóng mặt hơn. Nhịp điệu của các cuộc họp hàng tuần, lập kế hoạch hàng quý và đánh giá hàng năm có thể không còn phù hợp; một nhịp điệu mới sẽ xuất hiện. Chúng ta sẽ mất đi một phần sự rõ ràng, nhưng bù lại sẽ có được quy mô và tốc độ.

Vượt qua bánh xe nước

Mỗi vật liệu công nghệ đều đòi hỏi con người phải ngừng nhìn thế giới qua lăng kính quá khứ và bắt đầu tưởng tượng ra một thế giới mới. Carnegie nhìn vào thép và thấy được đường chân trời của thành phố; ông chủ nhà máy ở Lancashire nhìn vào động cơ hơi nước và thấy được xưởng sản xuất của nhà máy nằm cách xa dòng sông.

Chúng ta vẫn đang ở "giai đoạn guồng quay nước" của trí tuệ nhân tạo, ép buộc chatbot tham gia vào các quy trình làm việc được thiết kế cho con người. Chúng ta không nên bằng lòng với việc trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò trợ lý, mà nên hình dung công việc trí thức sẽ như thế nào khi các tổ chức do con người điều hành được củng cố bằng thép, và những nhiệm vụ tầm thường được giao cho trí tuệ không biết mệt mỏi.

Thép, hơi nước và trí tuệ vô hạn. Đường chân trời mới đang ở phía trước, chờ đợi chúng ta tự tay xây dựng.